Основные видоизменения корня (метаморфозы)

Большинство растений имеют корни типичного строения. Но у многих видов в процессе эволюции корни приспособились к выполнению особых функций, в связи с чем, строение их изменилось. Такие изменения называются метаморфозами.

Запасающие корни. У многолетних растений запасные питательные вещества могут откладываться и в корнях. Если функция запаса становится основной, то такие корни называются запасающими. По происхождению и структуре различают два типа запасающих корней: корнеплоды и корневые шишки (рис. 5.8.).

Корнеплоды образуются за счет разрастания главного корня. В образовании корнеплода принимает участие нижняя часть стебля, причем у свеклы, репы, редиса она составляет большую часть корнеплода, а собственно корень – только нижняя его часть, на котором развиваются боковые корни.

Запасные продукты у корнеплодов (крахмал, инулин, различные сахара) могут откладываться в паренхиме вторичной коры (морковь, петрушка) или в паренхиме древесины (редька, репа, редис). Изредка запасные вещества откладываются в паренхиме, образованной деятельностью нескольких добавочных колец камбия (свекла) – пример третичного строения (установлено, что образование добавочных камбиальных колец стимулируется деятельностью листьев – их число примерно равно числу листьев, деленному на два).

Корневые шишки (корневые клубни)возникают при разрастании боковых корней (у георгина, чистяка, ятрышника, батата). Образовывают придаточные почки и служат не только для перезимовки, но и для вегетативного размножения.

Микориза. Микориза представляет собой мутуалистический симбиоз корней многих растений с гифами грибов (некоторые зигомикоты и аскомикоты, но главным образом базидиальные грибы) (рис. 5.9.). Грибной компонент облегчает корням получение воды и минеральных веществ из почвы, а также, видимо, передает им некоторые органические вещества. Гриб в свою очередь получает от растения углеводы и другие питательные вещества.

Различают эктотрофную микоризу, когда гифы гриба охватывают корень только снаружи, иногда проникая в межклетники коровой паренхимы (сосна, береза, дуб, ива и др.), и эндотрофную микоризу, когда грибной чехол вокруг корня не образуется, а гифы проникают глубоко в корень и внедряются в клетки коровой паренхимы (яблоня, груша, земляника, злаки, орхидные и др. – характерна для большинства покрытосеменных).

Втягивающие или контрактильные корни. Характерны для многих корневищных и луковичных растений, обитающих чаще всего в экстремальных условиях (регионы с сухим жарким климатом или суровой зимой), а также характерны для многих сельскохозяйственных растений (клевер, гречиха, люцерна, морковь, свекла). Укорачиваясь у основания, такие корни (более длинные, чем обычные) способны втягивать луковицы или корневища в почву на оптимальную для их сохранения глубину (рис. 5.10.).

Клубеньки. Клубеньки представляют собой разрастание паренхимной ткани корня (у многих бобовых), вызванное некоторыми видами бактерий из рода Rhizobium (рис. 5.11). Эти микроорганизмы способны фиксировать атмосферный молекулярный азот, переводя его в связанное легкоусвояемое растением состояние. С другой стороны, бактерии используют вещества, находящиеся в корнях растения, а также стимулируют разрастание корней. Благодаря данному симбиозу происходит обогащение почвы азотом.

На корнях ольхи, лоха, облепихи также образуются клубеньки, однако они возникают в результате симбиоза с актиномикотами, которые также способны фиксировать атмосферный азот.

Корни-гаустории, или присоски. Такие корни характерны для паразитических растений (омела, заразиха, повилика и др.), эпифитных лиан (плющ).

У омелы, например, паразитирующей на стволах и ветвях различных древесных растений, образуются длинные цилиндрические или слегка сплюснутые корни, растущие в коре растения-хозяина (рис. 5.12.). От них в проводящую ткань отходят присоски, которые поглощают его питательные вещества (воду и минеральные вещества). Из придаточных почек на этих корнях образуются побеги, пробивающиеся через кору наружу.

Воздушные корни. Объединяют группу корней, разнообразных по морфологии и часто выполняющих особые функции (рис. 5.13.):

– ходульные корни – образуются у растений своеобразных растительных сообществ – мангровых зарослей, а также встречаются у некоторых небольших деревьев тропического дождевого леса, особенно на болотистой почве; они имеются также у некоторых пальм и даже у кукурузы. Образуясь на стволах и ветвях деревьев и стеблях трав (т.е. они придаточные), они растут вниз, укрепляются в почве и прочно удерживают растение. Наиболее эффектны ходульные корни некоторых видов фикуса, образующие экзотическую жизненную форму – баньян;

– досковидные опорные корни наиболее характерны для крупных деревьев тропического дождевого леса. В отличие от ходульных – это боковые корни. Расположенные у самой поверхности почвы или над ней, они развивают более или менее плоские прилегающие к стволу вертикальные надземные выросты, придающие дополнительную опору растению;

– вентиляционные (дыхательные) корни, или пневматофоры, развиваются у ряда тропических деревьев, растущих на бедных кислородом почвах. Они имеются у мангровых деревьев, а также у деревьев, произрастающих в лесах на пресноводных тропических болотах. Образуются из подземных боковых корней и растут вертикально вверх, поднимаясь над почвой или водой (отрицательный геотропизм). Значение пневматофоров заключается, прежде всего, в снабжении подземных частей корня воздухом;

– воздушные корни эпифитных растений (образуются у тропических орхидных, ароидных и бромелиевых). Эпифиты –это растения, поселяющиеся на других растениях (стволах и ветвях) и использующие их как субстрат (не паразитируют). Их воздушные корни свободно висят в воздухе и приспособлены к поглощению капелек дождя или росы (благодаря особой многослойной всасывающей ткани – веламен).

Клетки веламена постепенно отмирают, и поэтому вода всасывается не осмотическим, а капиллярным путем, проникая внутрь через большие поры и сквозные отверстия.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник

1. Ботаника Читать 0 мин.

1.2. Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней

Корень – один из основных вегетативных органов листостебельного растения, который выполняет функции прикрепления к субстрату и всасывания воды и минеральных веществ.

Также в корне синтезируются некоторые витамины и другие полезные вещества, необходимые для растения, которые затем транспортируются по проводящей системе к стеблю и листьям. У многих растений корни также участвуют в вегетативном размножении.

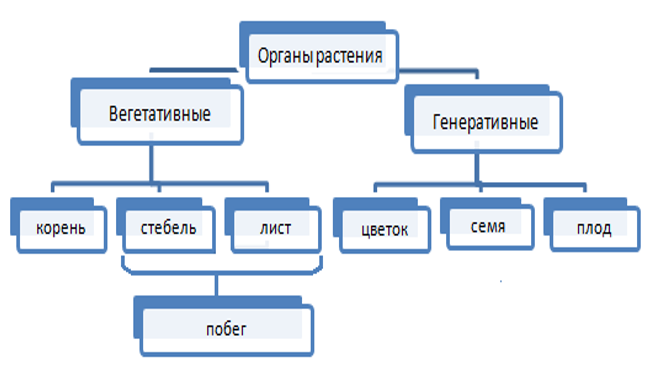

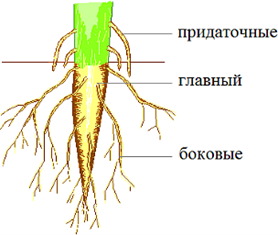

Все корни растения можно разделить на главный, боковые и придаточные:

— главный корень развивается из зародышевого корешка

— боковые корни отходят от главного

— придаточные корни отходят от надземных органов растения – листьев и стеблей.

Виды корней

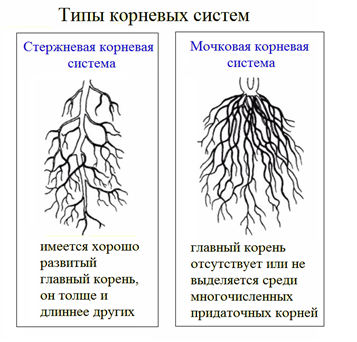

Все корни растения формируют его корневую систему. Существует два вида корневых систем: стержневая и мочковатая.

Строение корня

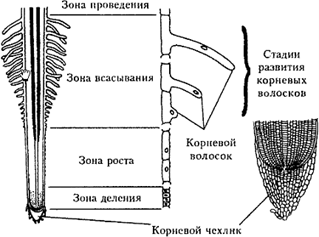

1. Корневой чехлик. Чехлик покрывает самую нижнюю зону корня – зону деления – и защищают ее молодые клетки от влияния твердой почвы.

2. Зона деления включает в себя постоянно интенсивно делящиеся клетки.

3. Сразу за зоной деления расположена зона роста. Клетки, образованные в зоне деления, мигрируют в зону роста для дальнейшего развития.

4. Зона всасывания (зона корневых волосков) начинается над зоной роста (растяжения). Часть наружных клеток этой зоны имеет специфические выросты – корневые волоски, которые активно всасывают воду и минеральные вещества из окружающей среды, а затем переводят ее внутрь корня, к образованиям проводящей системы корня для дальнейшего транспорта. Корневые волоски живут недолго – около 10 дней – и постоянно обновляются.

5. Зона проведения плавно переходит в стебель растения. В этой зоне продолжают свой путь проводящие структуры: по флоэме органические вещества, образованные в листьях в результате фотосинтеза, мигрируют вниз к стеблю и корню, по ксилеме вода и минеральные вещества поступают вверх, от корня к стеблю и листьям.

Строение корня

Видоизменения корней

В процессе длительной эволюции и приспособления к совершенно разным условиям существования корни у некоторых видов растений видоизменялись и приобрели новые функции.

— Корни могут выполнять функцию запаса питательных веществ в виде корнеплодов и корнеклубней. Корнеплоды можно увидеть, например, у репы, брюквы, редиса, свеклы, а корнеклубни – у георгина.

— У растений, живущих на стволах и ветвях деревьев во влажных тропических лесах (орхидеи), образуются воздушные корни. Они захватывают и удерживают влагу во время тропических ливней.

— Корни-прицепки помогают растениям прикрепляться к вертикальной опоре, например, к стволу дерева, и расти вверх, вынося листья к свету. Такие корни можно наблюдать у вьюнка и плюща.

— Дыхательные корни выходят из почвы у растений, живущих на болотах, топких берегах рек, например, у ивы ломкой, и помогают обеспечивать кислородом корневую систему растений.

— Сократительные или втягивающие корни сокращаются в холодное время года и затягивают за собой в почву нижнюю часть стебля и луковицу (крокус).

— У некоторых растений, живущих в зоне затопления, приливов, существуют ходульные корни (корни-подпорки), которые приподнимают растения над водой, позволяют растению возвышаться над водой во время отлива, а также выполняют дыхательную функцию.

Источник