- Часть II (расчетная)

- 2.1. Программирование урожайности сельскохозяйственных культур.

- 2.1.1. Расчёт потенциальной урожайности по заданному кпд фар и определение фактического кпд фар.

- 2.1.2 Оценка продуктивности зоны возделывания культуры.

- 4.1 Расчет уровня потенциальной урожайности по приходу фотосинтетически активной радиации (фар)

- ekologiya / Для бакалавров / МУ-2013 / Раздел 1

- ФАР и потенциальная биологическая урожайность

Часть II (расчетная)

2.1. Программирование урожайности сельскохозяйственных культур.

Одним из путей рационального ведения растениеводства является широкое внедрение в сельскохозяйственное производство достижений научно технического прогресса, совершенствования форм управления процессом производства, разработка и применение адаптируемых к складывающимся условиям технологий возделывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающих получение программируемых в соответствии с созданными ресурсами и условиями урожаев экологически чистой продукции.

2.1.1. Расчёт потенциальной урожайности по заданному кпд фар и определение фактического кпд фар.

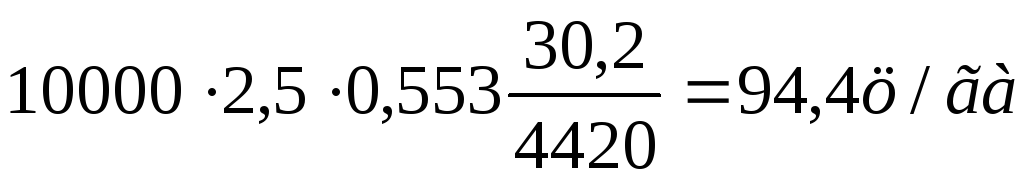

Урожай обуславливается действием взаимосвязанного комплекса факторов. Величина потенциальной урожайности определяется (при оптимизации всех других факторов) приходом физиологически активной радиации (ФАР) и коэффициентом использования ее на фотосинтез тем или иным сортом (КПД ФАР).

Многочисленные исследования, особенно работы А. А. Кочергина, анализ достижений и передовой опыт дают убедительные доказательства

того, что новые интенсивные сорта могут использовать и аккумулировать 5- 6 % ФАР, а теоретические расчеты указывают на возможность увеличения этого значення до 10-15 %.

По современной классификации посевы по значению КПД ФАР подразделяются на следующие группы:

0,5-1,5 % — обычно наблюдается; 2,5-3,0 % — хорошие; 3,5-5,0 % -рекордные.

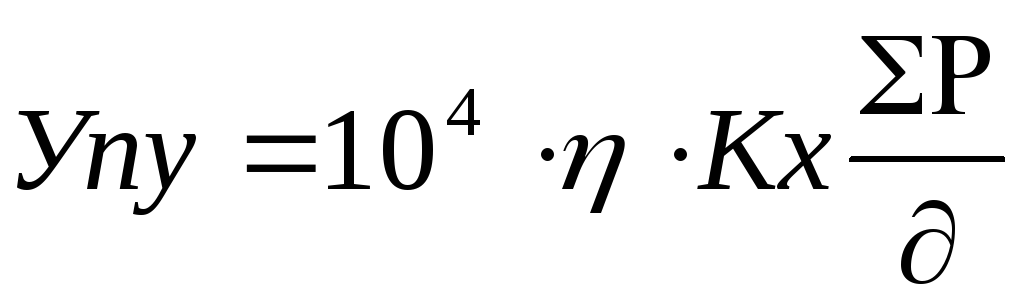

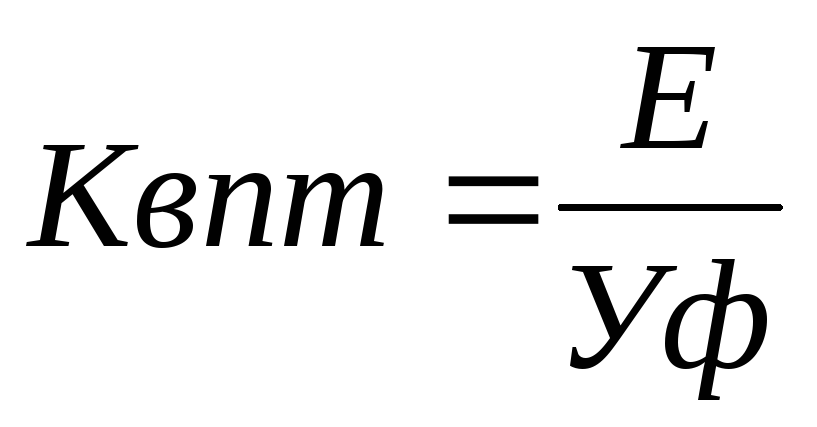

Расчет потенциальной урожайности осуществляется по модифицированной формуле Х.Г. Тооминга:

,

где: Упу — потенциальная урожайность ц/га;

Кх — коэффициент хозяйственного использования урожая;

— заданный КПД ФАР, %;

— приход солнечной радиации за вегетационный период, к.кал/см 2 ;

— калорийность единицы урожая ккал/кг;

10 4 _ переводной коэффициент в ц/га.

Для расчета потенциальной урожайности использовано среднее значение КПД ФАР для хороших посевов – 2,5 %.

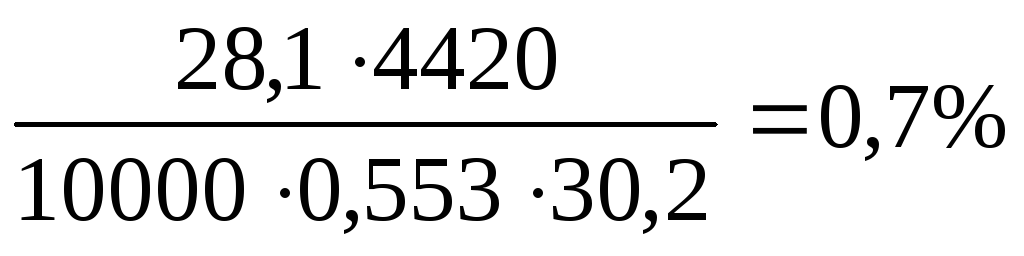

Для оценки эффективности использования приходящей ФАР посевами полевой культуры в почвенно-климатической зоне необходимо рассчитать фактический КПД использования ФАР по формуле Х. Г. Тооминга:

,

Ут–урожайность товарной продукции сельскохозяйственной культуры при стандартной влажности, ц/га.

Фактическая урожайность озимого ячменя и КПД ФАР в Ленинском районе

На основании проведённых расчётов можно сделать вывод, что эффективность возделывания озимого ячменя в Ленинском районе может быть выше.

2.1.2 Оценка продуктивности зоны возделывания культуры.

Тепловые ресурсы и их использование для оценки продуктивности земли.

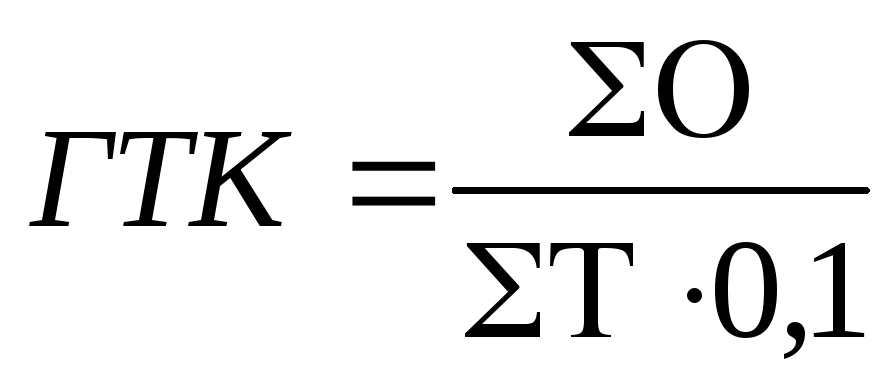

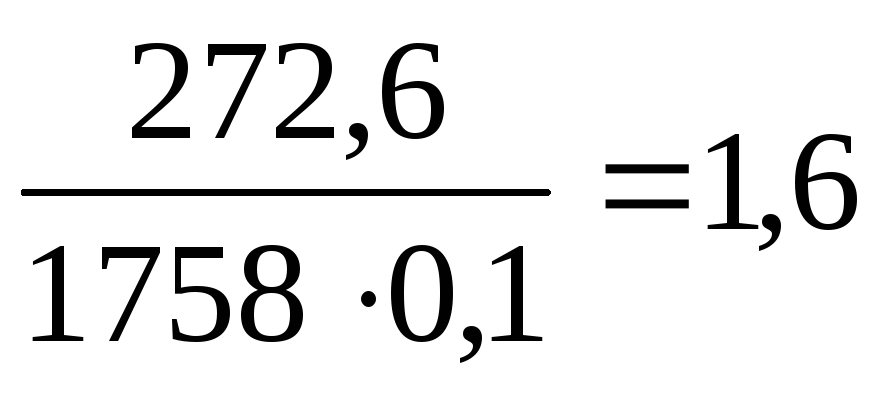

Гидротермический коэффициент:

,

где: О – осадки за период посев – восковая спелость, (среднее за 3 года) мм;

Т – активные температуры (свыше 5°С или 10°С ) за период вегетации культуры.

По величине ГТК судят о засушливости периода любой территории.

1,3 – 1,6 – зона достаточного увлажнения.

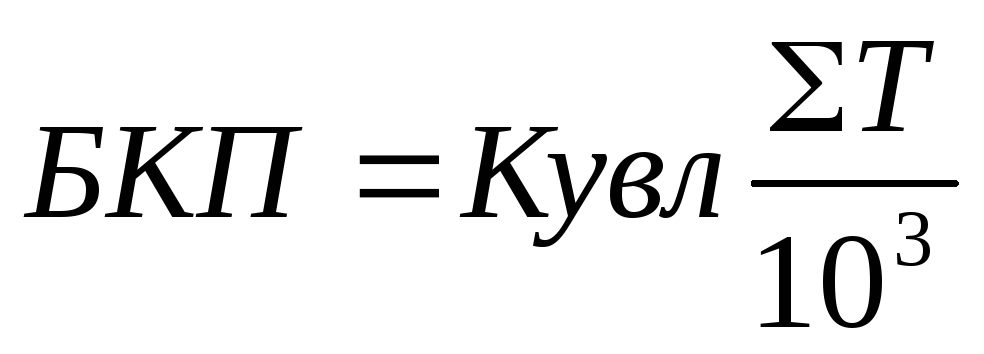

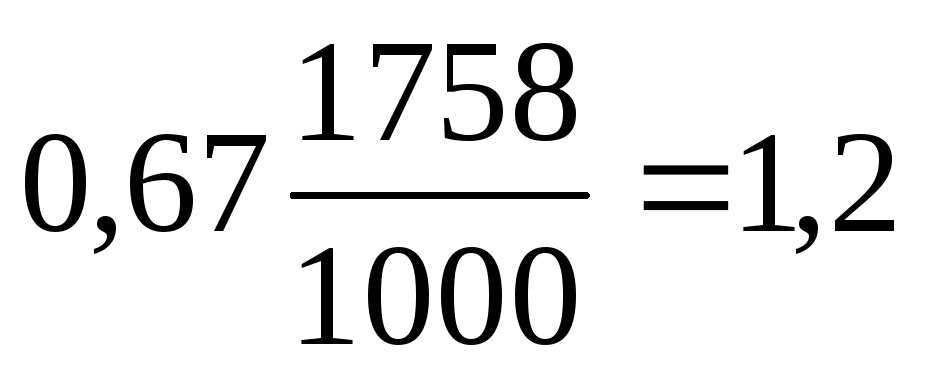

Биоклиматический потенциал (БКП):

, балл

балл

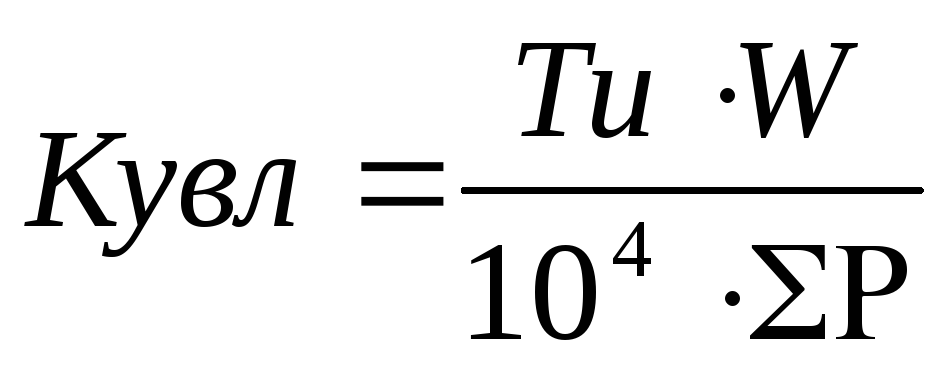

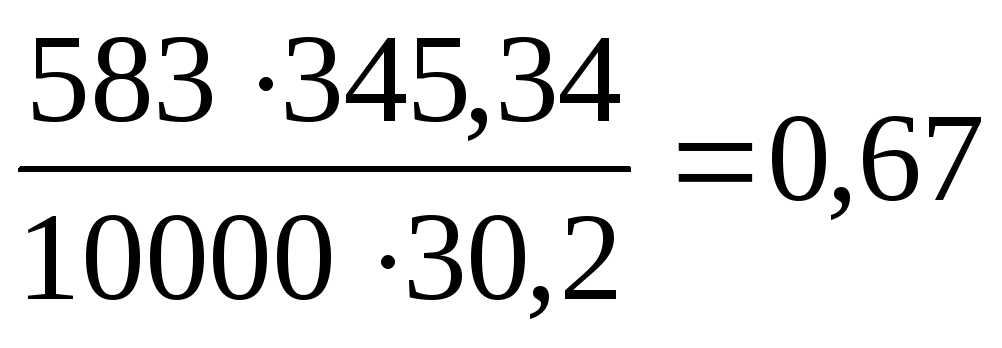

Кувл – показывает обеспеченность культуры влагой за период вегетации.

Ти — скрытая теплота испарения 1литра воды – 583 ккал/л;

W-влагообеспеченность посевов – продуктивная для растений влага, накапливаемая за период роста и развития растений.

W=W0 + ОКи , мм/га

W=100+272,60,9=345,34мм/га

W0 – запас доступной влаги в метровом слое почвы перед севом, мм;

Ки – коэффициент использования осадков. Для нашей зоны – 0,9;

О – осадки за период посев – восковая спелость, (среднее за 3 года) мм.

0,77…0,67. 0,55 – полузасушливые

Чтобы перейти от баллов БКП к урожайности сухой биомассы, нужно БКП умножить на коэффициент

Урожайность сухой биомассы составит:

У=

Ус.б.=301,2=36 ц/га

Расчёт действительно возможной урожайности.

В условиях юга Украины основным лимитирующим фактором получения высоких урожаев является влагообеспеченность полевых культур в процессе их вегетации.

Влагообеспеченность полевых культур, выращиваемых в суходольных условиях, определяется запасом доступной влаги в метровом слое почвы, накопленной предшественником к моменту посева и суммой осадков, выпадающих за вегетационный период сельскохозяйственной культуры. Осадки, выпадающие в течение вегетации, не полностью используются растениями. Основная статья непроизводительного расхода влаги, это сток осадков из-за не выравненности рельефа и ливневого характера осадков в весенний и летний периоды. Но около 90% влаги, выпавшей с осадками, используется растениями на формирование урожая. Ресурсы доступной влаги за период вегетации культуры можно рассчитать по формуле:

W = Wп + 0,9 Ов

где: W — ресурсы продуктивной влаги в мм.

Wп — количество продуктивной влаги в метровом слое почвы к моменту сева озимых культур , мм

Ов — осадки за вегетационный период в мм.

0,9 – коэффициент использования осадков.

Суммарное водопотребление культуры за период вегетации рассчитывается по формуле:

Е= Wп + 0,9 Ов — Wк

Wк – остаточное количество влаги в метровом слое почвы, мм.

Рассчитываем коэффициент водопотребления товарний (КВпт):

,

Уф – фактический уровеньурожайности при стандартной влажности, ц/га.

Исходные данные для расчёта ДВУ в суходольных условиях

Источник

4.1 Расчет уровня потенциальной урожайности по приходу фотосинтетически активной радиации (фар)

Потенциальная урожайность – это максимальная урожайность сорта, обусловленная генотипом, которая реализуется при полном удовлетворении всех требований биологии сорта и теоретически может быть обеспечена приходом ФАР. ФАР – часть лучистой энергии солнца, поступающей на землю, которая участвует в процессе фотосинтеза. Потенциальную урожайность основной продукции рассчитывают по приходу ФАР за период вегетации культуры и коэффициенту ее использования:

где Упу – потенциальная урожайность основной продукции по приходу ФАР, т/га;

η – КПД ФАР культуры (сорта), %

Km – коэффициент хозяйственной эффективности урожая или доля основной продукции в общей биомассе;

∑Q – суммарный приход ФАР за вегетацию культуры, КДж/см²;

q – теплотворная способность сухой биомассы, КДж/кг.

Суммарный приход ФАР (млн. МДж/га) зависит от широты местности. Данные по приходу ФАР за вегетацию культуры следует брать в ближайшей актинометрической станции за соответствующий период (месяц, декада) начало всходов – созревание.

Коэффициент использования ФАР (η) – количество аккумулированной энергии в биомассе растений в процентах от поступившей на эту площадь ФАР за время вегетации культуры. В преобладающем большинстве производственные посевы используют энергию ФАР с КПД (η) 0,5-1,5 %; при достаточной обеспеченности влагой и рациональном использовании ресурсов коэффициент использования ФАР – 1,5-3,0 %; в наиболее благоприятных условиях посевы усваивают 3,5-5,0 % и обеспечивают получение рекордных урожаев. Для расчета КПД (η) ФАР используют показатели урожайности сортов (средние и наибольшие значения), при сортоиспытании на ближайшем к хозяйству государственном сортоиспытательном участке.

где Убиол. – урожайность абсолютно сухой биомассы, т/га;

q – теплотворная способность сухой биомассы, кДж/га;

∑Q – суммарный приход ФАР за вегетацию культуры, кДж/см².

Потенциальную урожайность абсолютно сухой биомассы (Убиол) рассчитывают по формуле:

где Ут – поте нциальная урожайность товарной продукции (зерна), т/га;

а – сумма частей в соотношении основной и побочной продукции (солома);

Вст – стандартная влажность основной продукции, %.

Для перевода значений сухой биомассы на основную продукцию (зерно) при стандартной влажности рассчитывают Кm по формуле:

где Кm – коэффициент хозяйственной эффективности урожая или доля основной продукции в общей биомассе;

Чт – доля основной продукции в общей надземной биомассе (принимают равной единице).

Упу=10 3 *4,5*0,25*(101,5/18422)=5,6 т/га

Упу=10 3 *0,66*0,7*(83/19720)=1,84 т/га

Потенциальная урожайности по приходу ФАР для озимой ржи составила 5,6 т/га, а вики 1,84 т/га.

Источник

ekologiya / Для бакалавров / МУ-2013 / Раздел 1

Известно, что некоторые растения являются фиксаторами вредных и опасных веществ. Так, например, индийская горчица выносит из почвы с урожаем свинец и хром, альпийский халлеркраут – цинк и кадмий, греческий ибискус – кобальт, русский горец – цинк, свинец и кадмий, гречиха – никель. Например, горец с 1 га загрязненной земли аккумулирует за сезон 1,3 кг кадмия, 24 кг ─ свинца и 322 кг ─ цинка. В США с земель, содержащих никель, при помощи гречихи аккумулируют до 11 т никеля. Растениями-концентраторами являются также пырей ползучий, который фиксирует радионуклиды стронция, а лох узколистный ─ цинк, молочай прутьевидный и салат – свинец, пырей, черника – цинк и никель, осока волокнистая – медь, цинк и никель и т.д. Способностью накапливать в фитомассе тяжелые металлы обладают кукуруза, некоторые овощные культуры и многолетние травы. Хорошими поглотителями свинца по обочинам дорог считаются белая акация, сирень, береза бородавчатая, лох узколистный, барбарис и др. В процессе фотосинтеза многие древесные, кустарниковые растения выделяют особые химические соединения, которые обладают большой биологической активностью.

Фитоценозы в процессе фотосинтеза поглощают только двух миллиардную часть поступающей солнечной радиации на земную поверхность. В зависимости от культуры экосистемы и других факторов величина использования поступающей солнечной энергии варьирует от 0,15 до 10 %.

Известно, что в формировании первичной продукции участвует не только ФАР, но и вода, двуокись углерода, многие биогенные элементы, в том числе тяжелые металлы — как катализаторы, а также хлорофилловые зерна, находящиеся в пластинке листа. Наряду с синтезом органического вещества растение продуцирует свободный кислород, необходимый для протекания в живом организме окислительно-восстановительных процессов.

Представленные культуры используются для получения альтернативной энергии: в виде метанола (кукуруза после соответствующего брожения; лесная продукция (древесина для получения тепла и электроэнергии); зерно рапса (для получения экологически чистых смазочных материалов, 1 т зерна рапса дает 270 кг дизельного топлива); картофель (для получения этилового спирта, который используется в различных отраслях народного хозяйства).

Методические указания по выполнению задания

Рассчитать продуктивность фитоценозов экосистем, указанных в табл. 1.1.

Продуктивность экосистем в зависимости от прихода ФАР и коэффициента его использования

Источник

ФАР и потенциальная биологическая урожайность

Фотосинтетически активная радиация ФАР (световые лучи с длиной волны 0,38…0,71 мкм) – усваиваемая растениями часть солнечной энергии:

ФАР = 0,43 S + 0,57 D,

где S – прямая радиация, поступающая на горизонтальную поверхность; D – рассеянная радиация.

Коэффициент использования ФАР (КПД ФАР) – часть ФАР, используемая для фотосинтеза. По А.А. Ничипоровичу, посевы культур по использованию ФАР можно разделить на группы: обычные – 0,5…1,5 %, хорошие – 1,5…3,0, рекордные – 3,5…5,0 %, теоретически возможные – 6…8 %. Потенциальная урожайность рассчитывается по приходу ФАР (таблица 2.12.):

| Убиол = | Σ QФАР КФАР Днм | , (2.6) |

| 10 5 q |

где У биол – биологический урожай абсолютно сухой растительной массы, т/га; Σ QФАР – приход ФАР за период вегетации культуры, 10 6 МДж/га; КФАР – запланированный коэффициент использования ФАР, %; Днм – доля надземной массы, %; q – количество энергии, выделяемое при сжигании 1 кг сухого вещества биомассы (16,76 МДж); 10 5 – коэффициент для пересчета в тонны.

Теплообеспеченность земель. Для оценки температурного режима применяют характеристики, дающие представление об общем количестве тепла за год и отдельные периоды, о годовом и суточном ходе температуры: сумму температур, средние суточные, средние месячные, средние годовые температуры, максимальные и минимальные температуры, амплитуды суточного хода температуры.

По теплообеспеченности в природно-сельскохозяйственном районировании России выделяют три пояса: холодный (менее 1600 о С), умеренный (1600…4000 о С) и теплый субтропический (более 4000 о С).

В зависимости от длительности промерзания почвы и ее среднегодовой температуры выделяются четыре типа температурного режима почв: мерзлотный характерен для районов вечной мерзлоты (среднегодовая температура почвы отрицательная); длительно сезонно промерзающий с длительностью промерзания не менее 5 месяцев (среднегодовая температура почвы положительная, глубина проникновения отрицательных температур более 2 м); сезонно промерзающий с длительностью промерзания о нескольких дней до 5 месяцев (глубина проникновения отрицательных температур не более 2 м); непромерзающий (отрицательные температуры почвы отсутствуют или держатся от одного до нескольких дней) (таблица 2.13.).

Для характеристики тепловых ресурсов территории необходимо также использовать обеспеченность сумм активных температур (таблица 2.14.). Принято считать обеспеченность теплом в 80…90 % хорошей. При обеспеченности 50…70 % необходимо применять меры по улучшению термических условий. При обеспеченности культуры теплом менее 50 % ее возделывание не имеет смысла.

Источник