Кто открыл клетку? биология

Срез пробкового дерева из книги Роберта Гука «Микрография», 1635—1703

Первым человеком, увидевшим клетки, был английский учёный Роберт Гук (известный открытием закона Гука). В 1665 году, пытаясь понять, почему пробковое дерево хорошо плавает, Гук стал рассматривать тонкие срезы пробки с помощью усовершенствованного им микроскопа. Он обнаружил, что пробка разделена на множество крошечных ячеек, напомнивших ему соты в ульях медоносных пчёл, и он назвал эти ячейки клетками (по-английски cell означает «ячейка, клетка»).

В 1675 году итальянский врач Марчелло Мальпиги подтвердил клеточное строение растений, а в 1681 году — английский ботаник Неемия Грю. О клетке стали говорить как о «пузырьке, наполненном питательным соком». В 1674 году голландский мастер Антоний ван Левенгук с помощью микроскопа впервые увидел в капле воды «зверьков» — движущиеся живые организмы (инфузории, амёбы, бактерии). Также Левенгук впервые наблюдал животные клетки — эритроциты и сперматозоиды. Таким образом, к началу XVIII века учёные знали, что под большим увеличением растения имеют ячеистое строение, и видели некоторые организмы, которые позже получили название одноклеточных. В 1802—1808 годах французский исследователь Шарль-Франсуа Мирбель установил, что растения состоят из тканей, образованных клетками. Ж. Б. Ламарк в 1809 году распространил идею Мирбеля о клеточном строении и на животные организмы. В 1825 году чешский учёный Я. Пуркине открыл ядро яйцеклетки птиц, а в 1839 ввёл термин «протоплазма». В 1831 году английский ботаник Р. Броун впервые описал ядро растительной клетки, а в 1833 году установил, что ядро является обязательным органоидом клетки растения. С тех пор главным в организации клеток считается не оболочка, а содержимое.

Первым человеком, увидевшим клетки, был английский учёный Роберт Гук (известный открытием закона Гука). В 1665 году, пытаясь понять, почему пробковое дерево хорошо плавает, Гук стал рассматривать тонкие срезы пробки с помощью усовершенствованного им микроскопа. Он обнаружил, что пробка разделена на множество крошечных ячеек, напомнивших ему соты в ульях медоносных пчёл, и он назвал эти ячейки клетками (по-английски cell означает «ячейка, клетка»).

В 1675 году итальянский врач Марчелло Мальпиги подтвердил клеточное строение растений, а в 1681 году — английский ботаник Неемия Грю. О клетке стали говорить как о «пузырьке, наполненном питательным соком». В 1674 году голландский мастер Антоний ван Левенгук с помощью микроскопа впервые увидел в капле воды «зверьков» — движущиеся живые организмы (инфузории, амёбы, бактерии). Также Левенгук впервые наблюдал животные клетки — эритроциты и сперматозоиды. Таким образом, к началу XVIII века учёные знали, что под большим увеличением растения имеют ячеистое строение, и видели некоторые организмы, которые позже получили название одноклеточных. В 1802—1808 годах французский исследователь Шарль-Франсуа Мирбель установил, что растения состоят из тканей, образованных клетками. Ж. Б. Ламарк в 1809 году распространил идею Мирбеля о клеточном строении и на животные организмы. В 1825 году чешский учёный Я. Пуркине открыл ядро яйцеклетки птиц, а в 1839 ввёл термин «протоплазма». В 1831 году английский ботаник Р. Броун впервые описал ядро растительной клетки, а в 1833 году установил, что ядро является обязательным органоидом клетки растения. С тех пор главным в организации клеток считается не оболочка, а содержимое.

——————

Источник: WiKi

Источник

Ценный подарок для людей – пробковое дерево

Каждый раз, откупоривая хорошее вино, люди не обращают внимания на пробку и равнодушно выбрасывают ее в мусор. Но иногда стоит остановиться и представить себе могучее пробковое дерево, чтобы оценить дар природы. Ведь ее дарами наполнена вся земля и многие из них людям незнакомы. Попробуем ближе познакомиться с удивительным растением, из которого делают не только пробки для вина.

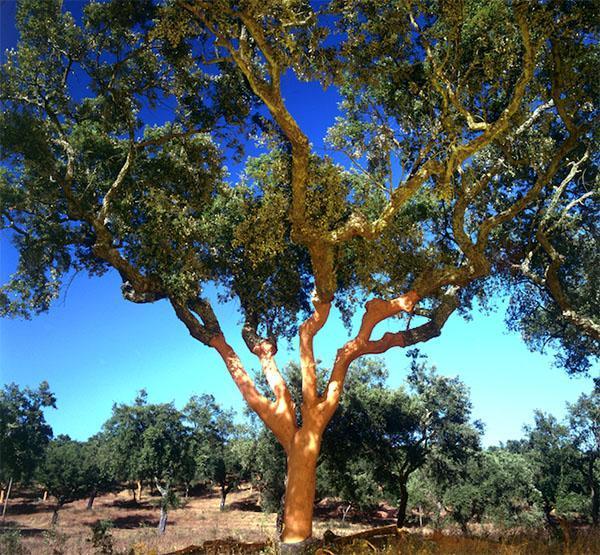

Общие черты величественного растения

Пробковое дерево относится к семейству «Буковые» и является вечнозеленым растением. Его высота нередко превышает 20 метров. Диаметр ствола взрослого дерева – 100 см. Листья у него темно-зеленого цвета. Края зубчатые. Форма – продолговатая. Наружная сторона листовой пластины имеет блестящую поверхность и сероватый отлив. В целом листья и ветви создают широкую крону раскидистого характера.

Когда наступает май, на дереве появляются милые цветочки. Со временем из них образуются плоды – желуди. Они растут на одной плодоножке по 2 или 3 штуки. Вытягиваются приблизительно до 3 см, а в толщину полтора сантиметра. Созревают плоды в течение одного календарного года.

Пробковое дерево растет очень медленно. Когда ему около 25 лет, считается, что наступил период зрелости. Продолжительность жизни растения составляет приблизительно 300 лет. Некоторые экземпляры доживают и до 400. Вот бы людям жить столько!

Чаще всего деревья, которым больше 250 лет выкорчевывают, поскольку они теряют уникальность своей коры.

В природе существует два вида таких деревьев:

На Дальнем Востоке произрастает его дальний родственник – Бархат Амурский, который тоже называют пробковым деревом. Его кору хоть и используют в промышленных целях, но по качеству он уступает оригинальному растению.

Места в природе, где растет пробковое дерево, находятся на высоте 500 м относительно уровня моря. Чаще всего встречается на территории Средиземноморья, а также в Испании, Португалии, в Крыму и на Кавказе. Можно сказать, что ценный подарок получили люди разных стран, так что пробок для вина хватит всем.

Любителям экзотичных растений следует учитывать, что дерево не переносит температуру воздуха ниже 20 градусов.

Размножается пробковое дерево путем проращивания желудей или сеянцев. Хотя молодые саженцы не всегда перенимают особенности материнского дерева. Поэтому при искусственном выращивании, садоводы отбирают лишь достаточно зрелые и крупные желуди.

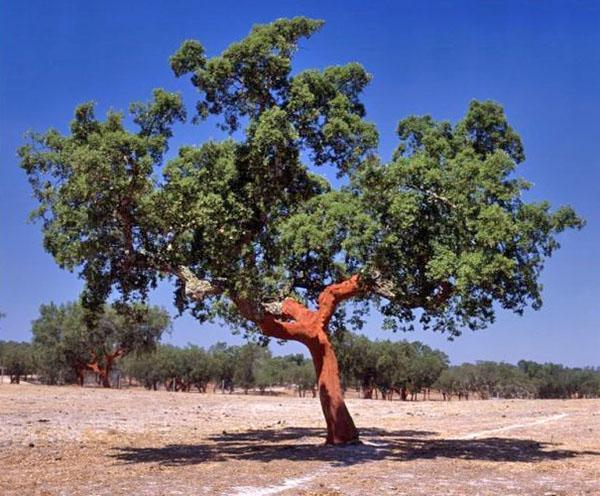

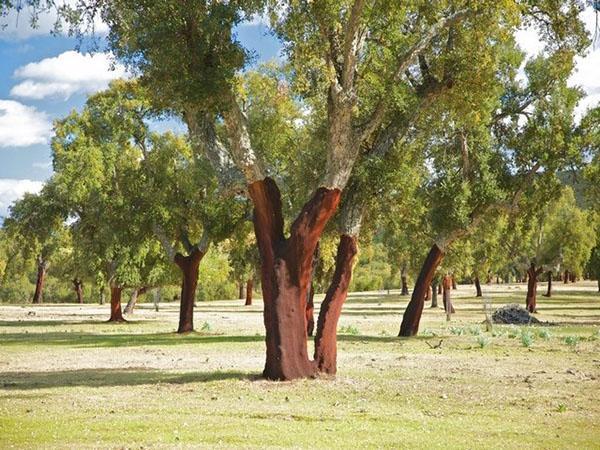

Уникальная кора пробкового дерева

Практически все деревья на земле имеет свою ценность. Одни приносят плоды, другие украшают жилые массивы, третьи служат домами для птиц и животных. Даже если дерево умирает, все равно приносит пользу. Из него делают красивую мебель, строят дома и применяют как экологически чистое топливо. Но пробка дерево поистине уникально.

Когда растению больше 3 лет, кора начинает расти в толщину, что и является ее уникальностью. Спустя 16 – 20 лет она достигнет полной зрелости и снаружи покроется трещинами. Именно в этот период ее можно срезать для промышленных нужд.

Кора состоит из мертвых клеток дерева, которые обильно пропитаны особенным веществом – суберином. В результате получается материал, не пропускающий:

Наличие в коре феллогенов, стимулируют в ней пористый характер. До сих пор ученые не смогли создать подобный аналог искусственным путем. Ее высокие свойства теплоизоляции и способность не пропускать воздух поражают своей уникальностью не одно поколение любознательных людей.

Кроме того, кора пробкового дерева отличается непревзойденной упругостью, хотя и очень легкая на вес. Материал также используют в строительном производстве и в изготовлении обуви.

Снимать кору лучше во время движения сока по стволу дерева. Тогда она легко отделяется от дуба.

Поскольку после срезания коры дереву необходимо восстановиться, должно пройти немало времени, в среднем – 9 лет. И неудивительно, что в таких странах как Испания и Португалия, можно наблюдать необычные пейзажи деревьев без коры.

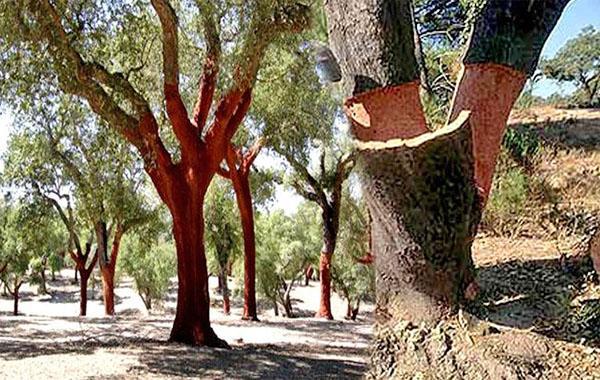

Техника удаления коры с дерева

Поскольку материал очень ценится, его удаление проводят аккуратно и грамотно. Важно не повредить дерево и не испортить ценное сырье. Для начала определяют толщину коры. Она должна быть не меньше 3 см. Затем ставят стремянку и делают первый надрез через весь диаметр ствола. Аналогично надрезают и нижний край материала. Затем прорези соединяют, делая надрезы сверху вниз. Специальной лопатой аккуратно отделяют кору от ствола и складывают под навес для просушки.

На жизненные процессы дерева такая процедура никак не влияет. Оно продолжает расти, цвести и приносить плоды, радуя своим видом окружающих.

Чтобы стимулировать наращивание коры, необходимо делать надрезы. Когда дереву исполнится 15 лет, можно снять первый слой. Обычно его называют – «девственным» и он часто разваливается прямо в руках. Спустя одно десятилетие нарастет новый слой, который будет высокого качества. Особенно ценится кора пробкового дерева, которому исполнилось больше 150 лет. Когда растению уже за 200, корок стает белесого оттенка и теряет свои уникальные особенности. Не зря среди людей бытует мнение: «Всему свое время». Главное не упустить свой шанс.

Источник

Прочитайте текст и выполните задания .

(1) В 1665 году английский естествоиспытатель Роберт Гук, разглядывая в микроскоп тонкие срезы сердцевины бузины и пробкового дерева, обнаружил множество разделенных перегородками крошечных ячеек, напомнивших ему соты в пчелиных ульях. (2) Эти ячейки были названы учёным клетками (англ. cell— клетка, сота). (3) Однако в работе Гука, содержавшей подробный рассказ о клеточном строении пробки и бузины, не было намёка на то, что клетка является основной структурной единицей любого организма. (4) Не было долгое время. (5) И лишь в 1808 году французским учёным Мирбелем было установлено, что из тканей, образованных клетками, состоят все растения, а через год другой французский ботаник, Ламарк, доказал, что из клеток состоят также все животные организмы, что и привело к созданию в 1839 году клеточной теории, отражающей безусловное единство животного и растительного мира.

1.Какое суждение не противоречит содержанию текста. Запишите номер этого предложения.

1 Французские учёные Мирбелъ и Ламарк установили, что все животные организмы и растения состоят из клеток, однако впервые идея о том, что клетка является основной структурной единицей любого организма, была высказана Робертом Гуком.

2 В 1808 году французский учёный Мирбель установил, что все растения состоят из клеток, однако аналогичный вывод о клеточной структуре животных организмов был сделан уже не Мирбелем, а другим французским ботаником, Ламарком.

3 Разделённые перегородками крошечные ячейки, обнаруженные Мирбелем при изучении через микроскоп тонких срезов дерева, были названы им клетками (англ. cell — клетка, сота), так как показались учёному внешне похожими на соты в пчелиных ульях,

4 Клетка была открыта в 1665 году Робертом Гуком, однако английский учёный не предполагал, что клеточное строение характерно для любого организма, и данный вывод был сделан Мирбелем и Ламарком лишь спустя век.

2.Выпишите из 5 предложения текста слово, которое является синонимом словам «учение», «система научных принципов, идей».

3.Замените словосочетание ПЧЕЛИНЫХ УЛЬЯХ (предложение 1), построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.

4.Выпишите сказуемое из предложения 2.

5.Среди предложений 2-4 найдите безличное предложение. Напишите номер этого предложения.

6.Среди предложений 2-4 найдите предложение(-я) с однородными дополнениями. Напишите его номер(-а).

7.Среди предложений найдите предложение(-ия), осложненное(-ые) обособленным(- ыми) обстоятельством (-ами), выраженным(-ыми) деепричастным(-ыми) оборотом(- ами). Напишите его (их)номер(-а).

8.Выпишите из предложения 3 сочинительный(~ые) союз(-ы).

9.Выпишите слово, в котором правописание приставки определяется правилом: «На конце приставки пишется буква 3, обозначающая звонкий согласный звук, если после приставки следует звонкий согласный». Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.

. горбленность ра. ъяренный бе. донная бе. корыстный

10. Выпишите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.

в. ртуоз заст. лая сближение приоритет

Источник