Череповецкий мастер Михаил Кутепов приступил к изготовлению скульптур для нового музея археологии

Резчик по дереву, народный мастер России Михаил Кутепов создаст шесть колонн, которые установят во дворике нового музея археологии на Советском проспекте. Скульптуры будут иллюстрировать традиционные занятия наших предков.

Художник вырежет фигуры охотника и рыболова, сцены охоты и рыбалки. Также композиции проиллюстрируют самые яркие находки череповецких археологов.

Высота каждой из колонн составит два метра, диаметр — 50 сантиметров. От дождя и снега скульптуры будет защищать двускатная крыша.

Над изготовлением фигур Михаил Кутепов работает в небольшой мастерской на дачных причалах в Северном районе.

«Вид композиции мы обговорили с директором музея археологии. От языческих столбов отказались сразу — нам показалось, что это несерьезно. А эти композиции можно использовать во время лекций и экскурсий. То есть фактически музей будет начинаться не в здании, а перед ним, — рассказал cherinfo.ru Михаил Кутепов. — Сейчас я вырезаю охотника. Он с бородой, в меховой шапке, в руках у него будет лук и связка пушнины. Скульптурные композиции — более сложная часть работы, поэтому я с них и начал. Материал — хорошо выдержанная сосна, без проблем и гнили. Сначала я работаю бензопилой, убираю лишнюю массу, затем топором, теслом, большими стамесками. В конце вручную прорезаю детали. Надеюсь вторую фигуру сделать быстрее, поскольку пойду уже по проторенному пути».

Готовые фигуры мастер обработает тональным составом, после чего они приобретут светло-коричневый оттенок. Затем дерево обрабатывается средством против влаги, гнили, насекомых и сильного растрескивания.

Закончить всю работу мастер планирует к октябрю.

Михаил Кутепов — член Союза художников, резьбой по дереву занимается около 40 лет, работал в училище искусств, сейчас преподает резьбу по дереву в Сизьме, вырезает игрушки, реставрирует мебель.

Источник

Михаил Кутепов – мастер народной резьбы по дереву

Народный мастер Вологодской области и Российской Федерации, член Союза художников России, участник ХХ Соловецкой ярмарки ремёсел Михаил Анатольевич Кутепов (Череповец) рассказывает о себе и своём промысле.

«Основное моё занятие в настоящее время – преподавание. Я обучаю детей резьбе по дереву в Череповце, в Шексне и в Вологде, занимаюсь традиционной игрушкой Русского Севера.

По своему первому образованию я учитель русского языка и литературы. Сразу после окончания института отработал десять лет в школе, в Бабаевском районе Вологодской области, куда попал по распределению. Создал центр традиционной народной культуры в Бабушкино.

Всю свою жизнь я работаю с детьми. В школе вёл кружки резьбы по дереву и керамике. Сейчас я уже не могу не преподавать. В Череповце у меня есть своя мастерская, где я веду занятия с детьми и взрослыми.

В Вологодской области много хороших резчиков, но мало кто из мастеров передаёт свой опыт юному поколению, работает с детьми. Я вижу в этом большую проблему. И по-своему пытаюсь её решить. Считаю крайне важным учить и передавать другим умения и навыки, сохраненные многими поколениями мастеров и традицией.

В прошлом я тоже активно участвовал в многочисленных конкурсах, ярмарках, фестивалях, занимал призовые места. Теперь почти полностью погружён в работу с детьми, вкладываю в них свои силы и знания. Теперь они, мои ученики, участвуют в конкурсах и нередко занимают первые места.

У меня разработана собственная программа. Сначала я обратился к опыту других школ, в том числе изучил программу школы Бурчевского в Архангельске, затем создал свою авторскую. Под разных детей надо подстраивать свою программу. Например, подход к деревенским ребятам и городским школьникам будет отличаться. Также я стараюсь адаптировать программу для череповецких и вологодских, шекснинских детей.

Самое отрадное для меня – видеть результат моей работы с детьми. Я преподаю более тридцати лет. Сейчас уже мои прежние ученики приводят ко мне своих детей. Занимался у меня один парень из Вологды, который затем служил в милиции. После выхода в отставку он вновь стал заниматься деревом. Пусть для него это не стало профессией, но он не бросил это ремесло. Был у меня и другой показательный опыт. Ещё когда работал в Бабаево, стал ко мне на занятия ходить мужчина-инвалид. Видимо, развитие мелкой моторики оказало положительное действие, способствовало его реабилитации и даже возвращении к профессиональной деятельности.

Интересно, что из взрослых на занятия по резьбе ходят больше женщины, а не мужчины. По моим наблюдениям, они более открыты к общению, восприятию нового опыта.

Есть у меня и пара учеников из Череповца и Шексны, которые подают очень большие надежды. Надеюсь, они будут заниматься промыслом и дальше, возможно, даже сделают резьбу своей профессией».

На Соловецкой ярмарке ремёсел Михаил Анатольевич побывал впервые. Сюда он привёз традиционную для Русского Севера и авторскую деревянную игрушку. По словам мастера, традиционные куклы-панки пользуются популярностью. Но лично сам он предпочитает заниматься авторскими изделиями. По совету дочери, он обратился к фигурке сидящего ангела. Такую деревянную скульптуру можно было бы пристроить на полке с иконами. После кропотливого подбора эскизов и нескольких проб в дереве, поиска нужной текстуры появился итоговый вариант, который нравится как самому автору, так и его покупателям. По признанию Михаила Анатольевича, работа над фигурками ангела доставляет ему особое удовольствие. Этому занятию он может посвятить весь рабочий день, который продолжается около 14 часов.

Преданность мастера своему делу, внимательное отношение к традиции, а также стремление передать накопленный опыт молодому поколению – достойны восхищения и уважения. Соловецкий музей-заповедник благодарит М.А. Кутепова за участие в ХХ юбилейной ярмарке ремёсел и надеется на продолжение сотрудничества.

Источник

Кутепов резьба по дереву

Сходил на «Топорную работу» — мастер-класс Михаила Кутепова: этнографа, резчика по дереву, народного мастера России.

Мы с Михаилом Кутеповым — земляки, оба родились и выросли в городе Череповце Вологодской области. Но если я обычный провинциальный хипстер с необоснованным уклоном в книжную интеллигенцию, то Михаил — учёный и мастер народных ремёсел. Он много лет прожил в глухом Усолье, восточной части Вологодской области, где изучал родные деревянные игрушки.

Михаил рассказывал, что его увлечение резьбой по дереву началось с детства: он затачивал родительские отвёртки и вырезал ими хоккейные клюшки, чтобы играть с ребятами во дворе.

Вологодская деревянная игрушка — это самобытный дизайнерский объект. Она проста, функциональна и красива. За несколько веков форма северной игрушки избавилась от всего лишнего, сумев сохранить глубочайшие языческие корни.

Вологодская игрушка делается из простых пород дерева: сосны, ели, реже — можжевельника и лиственных пород. Основный инструмент — обычный топор или нож. Михаил рассказывал, как однажды был свидетелем разбора старого деревенского дома. Один из старших парней, работавших на разборке, снял с крыши конёк, несколько минут поработал топором, и протянул младшему брату игрушку — на, развлекайся.

А эта игрушка уже более технологична. Такую мог подарить ребёнку особо любящий и трудолюбивый дедушка.

Вологодские деревянные игрушки очень тактильные, они прямо дышат теплом. Из-за их некоторой грубоватости игрушки приятно держать в руках, водить по ним пальцами. У меня дома давным-давно завёлся коник, которого также делал Михаил. Я люблю держать его в руках, когда думаю.

На мастер-классе было три основных темы: рассказ о дереве и инструменте, вырезание коника-«минутки» по традициям села Ерга и вырезание северодвинской деревянной ложки. Приятным бонусом были этнографические рассказы о других игрушках (например, о традиционной северной кукле-панка). Мы также вырезали пару простеньких куколок, в качестве разминки и привыкания к инструменту.

Инструмент — это едва ли не главное в работе резчика. Каждый резчик подбирает комплект инструментов под себя, под задачу и даже под сорт дерева, с которым он предпочитает работать.

Резчик по дереву в основном орудует ножом. Ножей бывает превеликое множество. Михаил предпочитает ножи богородского типа — это привычные нам ножи с прямым лезвием и удобной рукояткой.

Оба этих ножа сделаны из опасных бритв. Верхний — из бритвы, которую принёс из плена прадед Михаила. Нижний — из обычной советской.

А вот обычные ножи. Верхний нож — послевоенный, со специальными угловыми штуками — ими доставали застрявшую в охотничьем стволе гильзу. Нижний — так называемый нож-сорокопятка (нетрудно догадаться, почему его так звали).

Это специальная стамеса-ложкорез. Ложкорезов бывает множество самых разных видов. Как я понял, Михаил ими не работает — больно утомительно точить перед работой.

Нож должен быть острым и правильным — без зазубрин, засечек, неровностей. Резчики по дереву по совместительству еще и точильщики своего инструмента.

Узнал, что проба острия ножа «на палец» считается признаком плохого тона и просто бесполезным действием. Острота ножа проверяется на деле. В случае резьбы по дереву достаточно взять ненужную палочку и отрезать маленькую стружку — сразу всё становится понятно.

Узнал также, что кап, нарост на берёзе, порой ценился на вес серебра — чёрные вкрапления дюже нравились древним людям.

Кап — это раковая опухоль берёзы: нарост, состоящий из большого количества спящих почек.

На мастер-классе мы резали из более простого материала — сосны и ольхи. Из сосны мы вырезали лошадку—«минутку» из села Ёрга. Минуткой её прозвали потому, что лошадка делается за минуту и примерно через минуту заигрывается насмерть.

Особого умения тут не надо: пара резов ножом, ноги согнуть, голову выпрямить — и готово.

Вот такая лошадка у меня получилась. Действительно, за минуту можно управиться (если не переусердствовать на сгибах).

Способ очень прост — кроме лошадки так можно сделать оленя, собаку, да кого угодно. Этакое древнерусское оригами.

Затем мы сделали коника посложней. Он вырезался из толстой щепы и его уже можно было держать в руке.

Такую игрушку делать сложней. В щепе волокна дерева располагаются вдоль, поэтому одним неаккуратным движением можно всё испортить.

На такого коника у меня ушло куда больше времени.

Наконец, пришло время деревянной ложки.

Деревянная ложка — это самобытная штука с собственной историей. Да и самих ложек бывает множество: загнутая ковырка, серебушка, скопированная с железной ложки, бутырка — её носили за поясом те, кто нанимался в бурлаки. Бывали баская и полубаская ложки (баский значит красивый).

В руках у Михаила — северодвинская ложка. У неё характерный изгиб ручки.

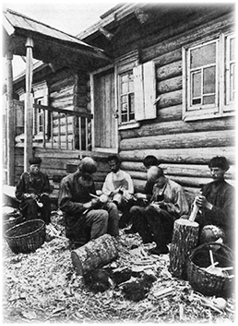

Раньше существовали целые артели ложкарей, которые производили их тысячами. Ложки специально не делались очень крепкими, чтобы ложкари не оставались без работы. При этом зарабатывали ложкари очень мало и жили практически впроголодь — хватало только на материал да на еду.

Заготовка для ложки называется баклушей. Бить баклуши — значит членить чурбак на небольшие ровные кусочки, с которыми потом работали ложкари. Бить баклуши — это неквалифицированный монотонный труд, на который обычно ставили детей, стариков и всяких дурачков.

Северодвинская деревянная ложка вырезалась для себя, а не на продажу. Поэтому она грубее и проще новгородской. Такая ложка вырубается топором, и ножом доводится в самую последнюю очередь.

Ложкари работали артелями, делали ложки быстро — несколько минут, и готово. Ложки мерялись не поштучно, а коробами по тысяче штук.

Это достаточно опасная работа топором. Неумеючи можно остаться и без ложки, и без большого пальца. Наверное, можно спастись кольчужной перчаткой.

Это сложный момент — Михаил подрубает баклушу под углом, формируя наклон ручки. Рубить так топором тяжело, всё время скалываются слои дерева.

Внутренняя часть ложки, или черпало, выбирается теслом, а потом — стамеской. Тесло Михаила перековано из топора.

Начистовую черпало выбирается клюкарзой — загнутой стамеской, которая сама напоминает ложку, только заточенную.

Ольха — очень красивое, солнечное дерево. Вырезая черпало, обнажаешь янтарного цвета кольца.

Рукоять ложки, или держало, доводится ножом.

Насмотревшись на работу Михаила, я взялся вырезать свою ложку. И вот что у меня получилось:

Ложка уже смазана льняным маслом.

На эту ложку у меня ушло в общей сложности часа четыре. Я почти не работал топором, чуть согрешил с пилой и долго доводил ножом (но так и не хватило терпения довести до конца). Однако получилось вполне прилично — можно кушать.

Вот ложки участников мастер-класса и эталонная ложка Михаила. Так сказать, групповой портрет.

Спасибо Михаилу и ребятам из «Настоящего прошлого» за мастер-класс. Ребята меня просто поразили: у них в самом центре Москвы есть музей одежды, оружия, предметов быта. И во всём этом они отлично разбираются.

Источник