Почему хвойные растения всегда зелёные?

Тонкие иголки хвойных деревьев – это видоизмененные листья. В них так же, как и в обычных листьях происходят процессы фотосинтеза, по ним идет обмен живительными соками и они тоже испаряют влагу, но совсем немного. Это связано с тем, что поверхность хвойных иголок намного меньше, чем у листьев, к тому же они имеют толстую кожицу и покрыты блестящим восковым налетом, который отражает солнечный свет, что способствует меньшему испарению влаги. И, наконец, устьица в хвойных иголках находятся в специальных углублениях, что тоже снижает количество испаряемой влаги.

Такие засухоустойчивые приспособления позволяют елям и другим хвойным деревьям не сбрасывать листву осенью, а оставаться зелеными круглый год. За исключением нескольких листопадных или веткопадных родов (араукария, агатис, таксодиум, метасеквойя и куннингамия) , листья Хвойных вечнозеленые, плотные, болеe или менее жесткие и кожистые. Кроме зеленых фотосинтезирующих листьев, у некоторых Хвойных имеются коричневые чешуевидные листья. Хвойные также периодически сбрасывают листья. Однако сбрасывается не вся хвоя сразу, а лишь какая-то ее часть, поэтому деревья остаются зелеными круглый год. Хвойные — не единственные вечнозеленые растения.

Некоторые лиственные породы деревьев и кустарников, например падуб и рододендрон, тоже сохраняют зеленые листья круглый год. Информация здесь → Хвойные — деревья, зеленые круглый год Хвойные СКОЛЬКО ЖИВЕТ ХВОИНКА

http://journal-shkolniku.ru/interesnie-faktyi19-2.html

http://www.floranimal.ru/classes/5533.html

Источник

GardenWeb

Листья многих хвойных растений живут в течение нескольких лет. Они приспособлены к недостаточному водоснабжению, особенно в зимнее время, и резким колебаниям летних и зимних температур. Поэтому листья большинства хвойных имеют ксероморфную структуру: они жесткие, мелкие, с малой испаряющей поверхностью. С анатомическим строением листьев хвойных можно ознакомиться на примере сосны.

Строение листа (хвои) сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.)

У сосны обыкновенной жесткие игольчатые листья (хвоя) располагаются парами на укороченных побегах.

Хвою фиксируют спиртом, который частично растворяет содержащуюся в них смолу. Чтобы легче получить поперечные срезы, пары хвоинок зажимают между кусочками сердцевины бузины или втыкают в сердцевину. Тонкие срезы обрабатывают раствором флороглюцина и соляной кислотой.

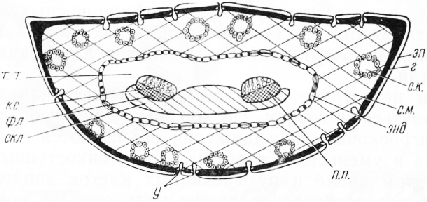

Рис. 1. Поперечный разрез хвои сосны (схема): эп — эпидермис, у — устьица, г — гиподерма, с. к. — смоляной канал, с. м. — складчатый мезофилл, энд — эндодерма, п. п. — проводящий пучок, т. т. — трансфузионная ткань, кс — ксилема, фл — флоэма, скл — склеренхима

Поперечный срез листа имеет полукруглые очертания (рис. 89). Снаружи расположен эпидермис с толстой кутикулой. Клетки эпидермиса почти квадратные. Наружные, боковые и внутренние стенки клеток сильно утолщены, у наиболее старых листьев они нередко одревесневают. От небольшой округлой внутренней полости к углам клетки отходят узкие щелевид-ные поровые каналы. Под эпидермисом находится гиподерма, состоящая из одного, а в углах — из двух-трех слоев волокон с утолщенными одревесневшими стенками.

Устьица расположены по всей поверхности листа. Их замыкающие клетки находятся на уровне гиподермы, под околоустьичными клетками. Околоустьичные клетки очень крупные, с сильно утолщенными наружными стенками. Стенки замыкающих и околоустьичных клеток в утолщенных местах одревесневают. Устьичная щель ведет в подустьичную воздушную полость, окруженную клетками мезофилла.

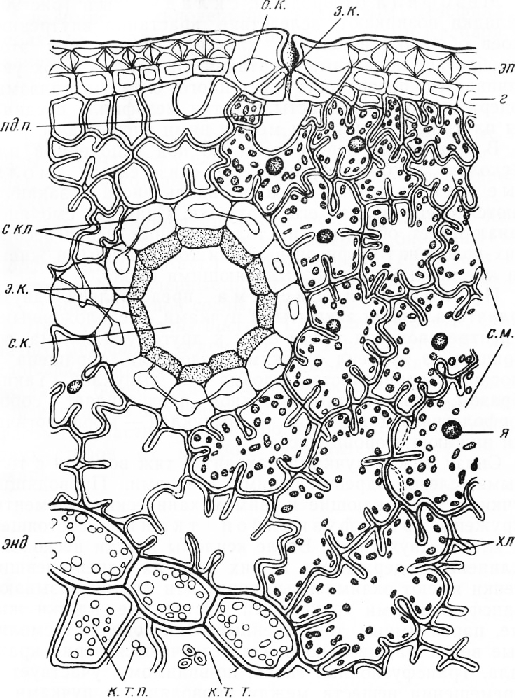

Рис. 2. Часть поперечного среза хвои сосны: эп — эпидермис, з. к. — замыкающая клетка, о. к. — околоустьичная клетка, пд. п — подустьичная полость, г — гиподерма, с. к. — смоляной канал, э. к.—эпителиальные клетки, скл — склеренхима, с. м. — складчатый мезофилл, энд — эндодерма с крахмальными зернами, к. т. п. — клетка транс-фузионной паренхимы с зернами крахмала, к. т. т. — клетка трансфузион-ной трахеиды с окаймленными порами, я — ядро, хл — хлоропласты

Мезофилл однородный, складчатый. Складки возникают вследствие врастания внутренних слоев оболочки в полость клетки, которая при этом приобретает лопастные очертания. За счет складок увеличивается поверхность постенного слоя цитоплазмы, содержащего хлоропласты. Клетки мезофилла соединены плотно, межклетники между ними очень малы.

В мезофилле непосредственно под гиподермой или несколько глубже расположены схизогенные смоляные каналы. Они проходят вдоль листа и заканчиваются слепо вблизи его верхушки. Снаружи смоляной канал имеет обкладку из толстостенных неодревеснев-ших волокон. Внутри он выстлан тонкостенными живыми клетками эпителия, выделяющими смолу.

Проводящая система представлена двумя коллатеральными закрытыми пучками, расположенными в центре хвои под углом один к другому. Ксилема, состоящая из трахеид с узкими полостями, обращена к плоской стороне листа, флоэма — к выпуклой. Таким образом, плоская сторона хвои представляет собой морфологически верхнюю, а выпуклая — морфологически нижнюю стороны листа.

Снизу между пучками находится тяж волокон с толстыми, слегка одревесневшими стенками. Проводящие пучки и примыкающие к ним механические элементы окружены трансфузионной тканью, состоящей из клеток двух типов. Возле ксилемы клетки несколько удлинены, содержимого в них нет, их одревесневшие стенки имеют окаймленные поры. Эти клетки называют трансфузионными трахеидами. Остальные клетки живые, паренхимные, тонкостенные. Они содержат смолистые вещества, нередко в них встречаются зерна крахмала. Трансфузионная ткань, по-видимому, участвует в перемещении веществ между проводящими пучками и мезофиллом.

Проводящие пучки вместе с окружающей их трансфузионной тканью отделены от мезофилла эндодермой, представляющей собой однорядный слой паренхимных клеток с пятнами Каспари на радиальных стенках.

Задание.

1. При малом увеличении микроскопа зарисовать схему строения листа, отметив эпидермис с устьицами, гиподерму, складчатый мезофилл, смоляные каналы, эндодерму, проводящие пучки, механические волокна и трансфузионную ткань.

2. При большом увеличении зарисовать участок хвои с эпидермисом, гиподермой, складчатым мезофиллом, смоляным каналом и эндодермой с пятнами Каспари на

Кроме сосны складчатый мезофилл и смоляные каналы встречаются у ели (виды Picea), кедра (виды Ced-rus), листья которых содержат по одному проводящему пучку.

Один проводящий пучок встречается и у так называемых пятихвойных сосен, например у сибирской (Pinus sibirica (Rupr.) Мауг.) и веймутовой (P. strobus L.), у которых укороченные побеги несут не по две хвоинки, как у обыкновенной сосны, а по пяти.

Лист тиса (Taxus baccata L.) более широкий, складчатого мезофилла в нем нет. На верхней стороне листа хлорофиллоносные клетки несколько вытянуты по вертикали и более узкие, чем на нижней стороне. Смоляной канал без механической обкладки расположен близ флоэмной части единственного проводящего пучка, с двух сторон от которого находится трансфузионная ткань.

Источник

Листья хвойных деревьев покрыты

Рост хвойных. Размножение хвойных.

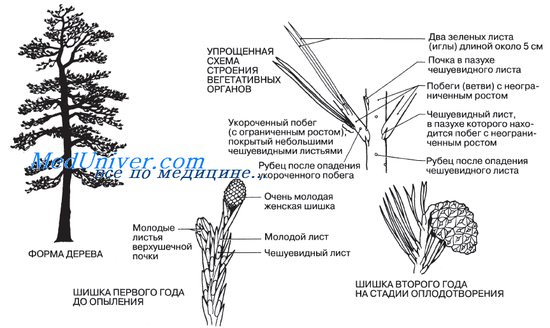

Главные ветви и ствол хвойных продолжают расти из года в год в результате роста верхушечной почки. Поэтому говорят, что для хвойных характерен неограниченный рост. Чешуевидные листья расположены спирально; в пазухах таких листьев находятся почки, из которых развиваются короткие веточки (длиной 2—3 мм), называемые укороченными побегами. Это — стебли с ограниченным ростом, на верхушке которых растет по два листа.

Как только побег вырастает, чешуевидный лист хвойных у основания отпадает и на его месте остается рубец. Листья хвойных похожи на иголки, что уменьшает площадь их поверхности, а следовательно, и потери воды.

Кроме того, листья хвойных покрыты толстой восковой кутикулой, а устьица погружены глубоко в ткань листа — еще одна адаптация для сохранения воды. Эти ксероморфные черты позволяют сводить к минимуму потери воды из вечнозеленых листьев хвойных во время холодных сезонов, когда вода может замерзнуть, или когда ее трудно извлечь из почвы.

Через два-три года укороченные побеги хвойных отпадают вместе с листьями и на их месте остается еще один рубец.

Дерево представляет собой спорофитное поколение хвойных. Весной на одном и том же дереве образуются мужские и женские шишки.

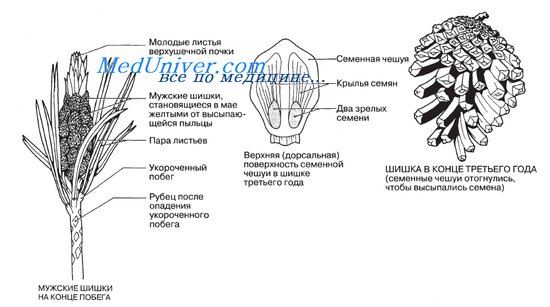

Диаметр мужских шишек хвойных составляет около 0,5 см; они округлые и располагаются группами у основания новых побегов под верхушечной почкой. Развиваются они в пазухах чешуевидных листьев вместо укороченных побегов. Женские шишки появляются в пазухах чешуевидных листьев на конце новых сильных побегов на некотором расстоянии от мужских шишек и располагаются более беспорядочно. Поскольку полное развитие шишки занимает три года, шишки очень различаются по размерам, и на одном дереве можно обнаружить шишки от 0,5 до 6 см величиной.

Молодые шишки хвойных имеют зеленый цвет, но на второй год они становятся коричневыми или красновато-коричневыми. И мужские, и женские шишки состоят из плотно прижатых друг к другу спорофиллов (модифицированных листьев), расположенных спирально вокруг центральной оси.

На нижней поверхности каждого спорофилла мужской шишки хвойных находятся два микроспорангия, или пыльцевых мешка. Внутри каждого пыльцевого мешка происходит мейотическое деление, приводящее к образованию гаплоидных пыльцевых зерен, или микроспор. В них находятся мужские гаметы. У пыльцевых зерен имеется по два больших воздушных мешка, облегчающих их распространение ветром.

В мае шишки хвойных становятся совсем желтыми из-за пыльцы, которая целым облаком вылетает из них. В конце лета они увядают и отпадают.

Каждый спорофилл женской шишки хвойных состоит из нижней кроющей чешуйки и более крупной верхней чешуи, несущей семязачатки. На верхней поверхности крупной чешуи бок о бок расположены два семязачатка, внутри которых происходит образование женских гамет. Опыление происходит уже на первом году развития шишки, но оплодотворение задерживается до следующей весны, когда вырастут пыльцевые трубки. Из оплодотворенных семязачатков образуются крылатые семена. Созревание семян продолжается в течение второго года, и лишь на третий год они высыпаются. К этому времени шишка становится относительно крупной и одревесневает, а чешуи отгибаются наружу, обнажая семена перед тем как их развеет ветром.

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.

См. подробнее в пользовательском соглашении.

Источник