Механические ткани

После выхода растений на сушу в процессе эволюции у них возникли специализированные механические ткани, которые поддерживают тело растений, придают ему форму и положение в пространстве. Благодаря механическим тканям стало возможным увеличение размеров тела растений вплоть до высоких деревьев (сосна, дуб, эвкалипт, секвойя).

Основной особенностью механических тканей, связанной с их функцией, является наличие утолщенных клеточных оболочек, часто одревесневших. Механические ткани называют еще опорными, или арматурными. Растение можно сравнить с железобетонной конструкцией, где механические ткани подобно металлической арматуре погружены в упругую массу живых клеток, образуя удивительно прочную структуру растительного организма.

Различают механические ткани с равномерно и неравномерно утолщенными клеточными стенками.

Различают два вида механических тканей — колленхиму и склеренхиму.

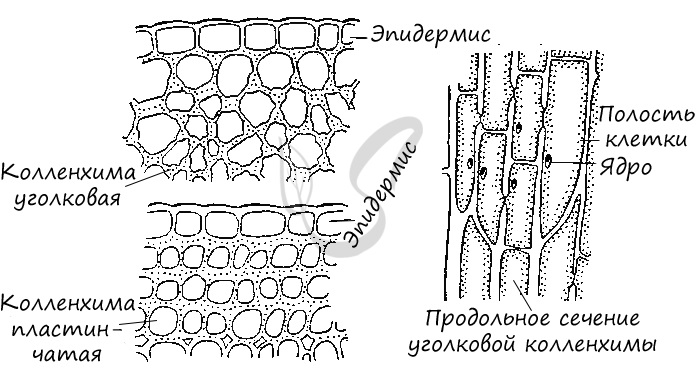

Колленхима. Колленхима первичная по происхождению ткань, которая состоит из более или менее вытянутых клеток. Клетки колленхимы представляют собой хлорофиллоносные клетки, поэтому в подземных органах не встречаются. Клетки живые: содержат все компоненты протопласта, в том числе хлоропласты, а также центральную вакуоль. Клеточные стенки целлюлозные содержат много гемицеллюлоз, пектинов и воды (до 60—70 %), имеют неравномерное утолщение. По типу утолщений выделяют три группы колленхимы: уголковую, пластинчатую и рыхлую.

Клетка уголковой колленхимы имеет форму вытянутого шестиугольного многогранника, у которого утолщение целлюлозной оболочки идет вдоль ребер, а на поперечном срезе утолщения клеточной стенки заметны по углам этого многогранника. Уголковая колленхима встречается по периферии стеблей двудольных растений (в основном травянистых (стебли гречихи, тыквы, щавеля)), в черешках листьев и по обеим сторонам крупных жилок листа. Уголковая колленхима не препятствует росту органа в длину, в котором она расположена (рис. 2.17), поскольку имеет утолщение клеточной стенки только по уголкам.

У клетки пластинчатой колленхимы, имеющей форму параллелепипеда, утолщены только тангентальные стенки (параллельные поверхности стебля). Она встречается, как правило, в стеблях древесных растений, но может быть и в травянистых (в стебле подсолнечника). Клетки уголковой и пластинчатой колленхимы расположены плотно друг к другу, не образуя межклетников. Рыхлая колленхима имеет межклетники, а утолщенные клеточные стенки направлены в сторону этих межклетников (стебли мать-и-мачехи, красавки).

Встречается колленхима смешанного типа: уголково-пластинчатая, уголково-рыхлая и др. Неравномерность утолщения оболочек не препятствует росту клеток за счет неутолщенных участков и росту органов, содержащих колленхиму. Колленхима обычно встре чается у двудольных растений в молодых растущих органах. У однодольных растений колленхимы, как правило, нет.

Эволюционно колленхима возникла из паренхимы. Она формируется из основной меристемы и находится под эпидермой или на расстоянии одного или нескольких слоев от нее.

Склеренхима — основная механическая ткань растений. Обычно ее клетки мертвые, с очень толстыми одревесневшими оболочками и простыми порами.

Источник

Механические ткани растений

«В природе все мудро продумано и устроено, всяк должен заниматься своим делом, и в этой мудрости — высшая справедливость жизни» — Леонардо да Винчи.

Механические ткани это опора и каркас растения, как скелет у человека. Они пронизывают все части растения, для того чтобы растение было способно противостоять смещению центра тяжести: нагрузкам на сжатие, изгиб и растяжение.

Отметьте, что механические ткани возникли у первых наземных растений — риниофитов (устар. — псилофитов) — называемых «пионеры суши». Именно они, покинув водную среду, первыми ощутили всю силу земного притяжения и смогли противостоять ей с помощью механических тканей.

Классифицируют механические ткани на основе микроскопической картины: выделяют ткани с равномерно утолщенными клеточными стенками и неравномерно утолщенными.

Колленхима имеет неравномерно утолщенные клеточные стенки, в основе которых находятся полисахариды: целлюлоза, гемицеллюлозы. Важно отметить, что клетки колленхимы являются хлорофиллоносными, то есть способны к фотосинтезу, так что в подземных частях растения колленхима не встречается. Эта ткань подразделяется на следующие составляющие:

Клетки в виде шестиугольников, клеточная стенка их утолщена в углах, а между углами стенки тоньше, поэтому данная ткань относится к неравномерно утолщенным. Встречается в стеблях щавеля, гречихи, тыквы — двудольных растений, в крупных жилках листа, черешках листьев.

Характерна для молодых стеблей многих деревьев. В отличие от уголковой колленхимы клетки имеют форму параллелепипеда, вытянуты параллельно поверхности стебля, их наружные и внутренние стенки утолщены.

На раннем этапе развития клетки данной ткани разъединяются в углах с последующим образованием межклетников (пространства в тканях растения), имеются в стеблях красавки, мать-и-мачехи, горца земноводного.

Представлены вытянутыми и заостренными клетками, форма которых называется «прозенхимная». Клетки плотно прилежат друг к другу, их оболочка очень прочная, клеточные стенки утолщены равномерно. Волокна встречаются во всех органах растения в виде тяжей, могут быть рассеянны в проводящей ткани, собираться в группы или идти сплошным цилиндрическим кольцом.

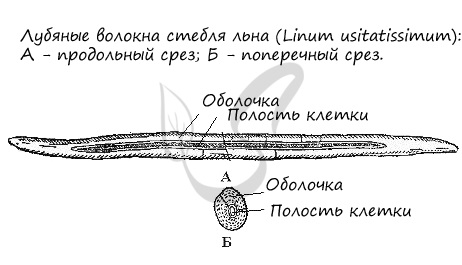

Касательно нахождения их в проводящей ткани имеется момент, требующий внимания. В зависимости от того, где можно их найти названия разные: в ксилеме (древесине) — древесинные волокна (либриформ), в флоэме (луб) — лубяные волокна (камбиформ). В случае возникновения волокон на месте перицикла, название они получают соответствующее — перициклические волокна.

В текстильной промышленности широко используются не одревесневшие лубяные волокна, к примеру — льна. Из них получают разные ткани, широко применяемые в быту. Так что обязательно отметьте их хозяйственное значение.

Стенки этих клеток сильно одревесневшие, могут быть пропитаны кремнеземом, известью, кутином. В случае, если диаметр клеток одинаковый (плоды груши) их также называют каменистые клетки (брахисклереиды). Палочковидные склереиды встречаются в семенах бобовых. Остеосклереиды имеют расширение на обоих концах клетки, встречаются в листьях чая. В листьях камелии cклереиды приобретают удивительную форму, напоминающую звезду, они называются астросклереидами.

Как вы уже убедились, склереиды представляют собой мертвые клетки самых различных форм, обнаруживаются во многих органах растения.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Анатомия стебля

Стебель — это осевая структура побега. И его анатомическое строение вытекает из главных функций. Во-первых, для стебля характерно развитие механической и проводящей тканей. Во-вторых, стебель имеет сложную систему меристем: верхушечные, боковые и вставочные, которые определяют его нарастание в течение длительного времени, а также возникновение новых органов. Возникает стебель из апикальной меристемы, из которой дифференцируются три слоя тканей: основная, покровная, проводящая.

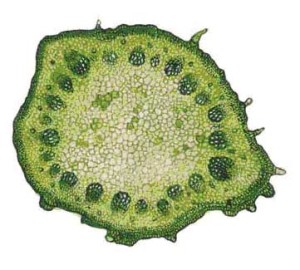

Строение однодольных растений

Весь прокамбий или первичная меристема у однодольных растений дифференцируется в элементы первичных проводящих тканей. Их стебли, особенно, если рассматривать травянистые (злаки), имеют более простое строение по сравнению со стеблями двудольных растений. Для них также в основном характерно первичное строение. У однодольных растений сосудисто-волокнистые проводящие пучки закрытые (без камбия), состоят только из первичных тканей ирасположены беспорядочно в основной паренхиме стебля.

Структура стебля однодольных растений

Строение двудольных растений

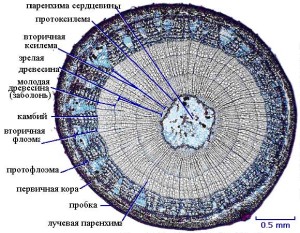

В средней части прокамбиального тяжа у двудольных растений происходит образование камбия и начинается формирование вторичных проводящих тканей (метафлоэмы и метаксилемы). Объём этих вторичных проводящих тканей увеличивается за счёт деления клеток камбия, что в итоге приводит к сильному утолщению стебля.

Для двудольных характерны открытые пучки с камбием. Проводящие ткани в стеблях двудольных растений располагаются кольцом вокруг сердцевины. Пучки разделяются сердцевинными лучами, которые состоят из паренхимы и соединяют сердцевину или с перициклом, или с первичной корой. По периферии в стеблях двудольных растений располагаются механические ткани, при этом склеренхима входит в состав перицикла, колленхима, вместе с основной паренхимой, входит в состав первичной коры.

Строение стебля двудольных растений

Строение центрального цилиндра двудольных может быть пучковым и непучковым.

По своей анатомической структуре однолетние стебли древесных растений сходны со стеблями травянистых растений: их проводящие системы имеют непучковое строение. Их отличительной чертой является активная деятельность камбия и раннее формирование вторичной покровной ткани — пробки.

Благодаря деятельности камбия в стебле образуются различные элементы вторичного происхождения, а первичные элементы при этом постепенно исчезают. Камбий формирует элементы ксилемы и флоэмы с различной скоростью: на одну клетку флоэмы камбий отделяет несколько клеток ксилемы. В результате этого ксилема (или древесина) нарастает намного быстрее, чем флоэма (луб), соответственно, почти вся масса ствола и ветвей дерева приходится на долю ксилемы. Флоэма, напротив, составляет сравнительно тонкий слой вторичной коры.

Строение стебля у древесных растений

Сплошное камбиальное кольцо у большинства древесных растений (в качестве примера можно взять липу) образуется в самом начале формирования стебля.

Деление клеток камбия происходит тангентально, что определяет расположение клеток правильными рядами по радиусу. При нарастании ксилемы камбий сдвигается ближе к периферии и его окружность увеличивается за счёт радиального деления его клеток.

При вторичном утолщении вторичную ксилему или древесину с паренхимными лучами составляет все, что откладывается вовнутрь ствола, а все то, что откладывается наружу, т.е. к периферии ствола, составляет вторичную флоэму или луб с сердцевинными лучами.

Строение стебля у древесных растений

Проводящая система ксилемы состоит из трахеид и сосудов. У хвойных растений только трахеиды выполняют функцию проведения, а у древесных лиственных растений — и трахеиды, и сосуды.

Появление годичных колец в ксилеме (древесине) происходит в результате периодической деятельности камбия. В весенний период, как правило, много воды и питательных веществ, поэтому камбий образует крупные элементы древесины с большим просветом и тонкими стенками. Ближе к концу вегетационного периода происходит затухание деятельности камбия и в древесине начинают преобладать механические элементы и узкие сосуды.

Сердцевинные лучи состоят из крупных паренхимных клеток, которые имеют прямоугольную форму. По своему происхождению эти лучи могут быть первичными и вторичными. Первичные лучи тянутся от первичной коры до сердцевины, и они длиннее вторичных. Основная функция лучей — проведения воды и органических веществ в горизонтальном направлении.

Механическая ткань в ксилеме (древесине) состоит из толстостенных узких и уже одревесневших клеток.

В состав вторичной флоэмы тоже входят 3 типа тканей: основная, механическая и проводящая. Флоэмные сердцевинные лучи проходят от камбия наружу, и стенки их клеток не одревесневают. В своей периферийной части лучи сильно расширяются. Механическую ткань вторичной флоэмы называют вторичной склеренхимой, она представлена лубяными волокнами (твёрдый луб). Проводящая ткань представляет собой ситовидные трубки с клетками-спутницами (мягкий луб).

Годичное кольцо у деревьев

Утолщение стебля является результатом активной деятельности камбия. Эпидерма из-за внутреннего давления разрывается и в местах разрыва под эпидермой образуется пробковый камбий (или феллоген). Клетки феллогена делятся, при этом наружу откладываются клетки пробки (или феллемы), а вовнутрь — клетки феллодермы. Эти 3 слоя: феллема, феллоген и феллодерма, и образуют вторичную покровную ткань — перидерму (пробку).

В следующем разделе мы рассмотрим метаморфозы побега.

Информация о статье:

В статье рассказывается об анатомии стебля. Описываются различия в строении стеблей однодольных и двудольных растений.

Источник