поросль

молодые побеги растений, развивающиеся из придаточных или спящих почек на пнях или корнях лиственных деревьев.

ПО́РОСЛЬ, молодые побеги растений, развивающиеся из придаточных или спящих почек на пнях или корнях лиственных деревьев.

Энциклопедический словарь . 2009 .

Смотреть что такое «поросль» в других словарях:

- поросль — росток, молодь, побег Словарь русских синонимов. поросль см. росток Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 … Словарь синонимов

- ПОРОСЛЬ — молодые побеги растений, развивающиеся из придаточных или спящих почек на пнях или корнях лиственных деревьев … Большой Энциклопедический словарь

- ПОРОСЛЬ — ПОРОСЛЬ, поросли, жен. 1. только ед. Побеги, вырастающие на пне срубленного дерева. || Молодой лес, побеги. «Не беречь поросли, не видать и дерева.» погов. 2. Густой мелкий лес, кустарник, заросль. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

- ПОРОСЛЬ — ПОРОСЛЬ, и, жен., собир. Молодые побеги растений от корней, пней или из семян. Молодая п. (также перен.: о молодёжи; высок.). | прил. порослевый, ая, ое (спец.). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

- ПОРОСЛЬ — молодые побеги, развивающиеся из спящих и придаточных почек на пнях или корнях деревьев или кустарников. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии. И.И. Дедю. 1989 … Экологический словарь

- Поросль — Поросль: молодые побеги, появляющиеся из спящих или придаточных почек на пне или корнях деревьев и кустарников. Источник: ГОСТ Р 53052 2008. Машины и орудия для подготовки вырубок к производству лесокультурных работ. Методы испытаний (утв.… … Официальная терминология

- поросль — jaunamiškis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Jaunas medynas nuo pomiškio, žėlinių atsiradimo, želdinių įveisimo iki kartinių susiformavimo. Skiriamos dvi augimo fazės: susidarymo (iki medelių lajų susivėrimo) ir formavimosi,… … Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

- поросль — giraitė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Nedidelis, laukymių nuo pagrindinio masyvo atskirtas miško (dažniausiai lapuočių) plotas (pvz., ąžuolų, uosių giraitė). atitikmenys: angl. coppice; copse; grove vok. Gehölz, n;… … Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

- поросль — atžala statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Antžeminis iš nupjauto ar nušalusio augalo kelmo ar šaknų išaugęs lapuotas ūglis. Kartais taip vadinami ir vėlai išaugę javų stiebai. atitikmenys: angl. plantlet rus. отросток; поросль … Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

- Поросль (Буда-Кошелёвский район) — Посёлок Поросль белор. Порасля Страна Белоруссия … Википедия

Источник

Огненный цветок папоротника

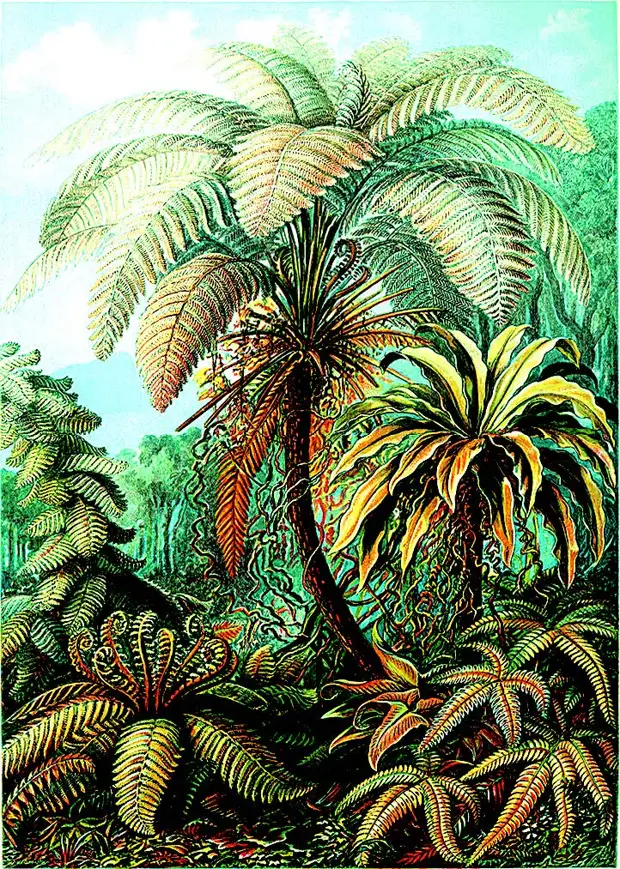

Когда-то, очень-очень давно, папоротники покрывали всю нашу планету. Причем это была не какая-то газонная травка, а огромные деревья! С тех пор это растение несколько измельчало, но вымирать оно пока не собирается.

Светлячки-обманщики

Папоротник имеет столько народных названий, что все и не перечесть: папорть (или папороть), перекус, купирод, чертова борода, блошник, щитник и многие другие…

Сколько у папоротника названий, столько и легенд, и, наверное, даже больше. Некоторые легенды имеют вполне реальные корни. К примеру, считалось, что щитовник мужской (одна из широко распространенных разновидностей папоротника) мог своими волшебными свойствами послужить настоящим «щитом» человеку – сделать его богатым и невидимым для окружающих.

Во многих российских губерниях папоротник назывался светицвет или Перунов огнецвет (в честь бога грома и молнии Перуна), так как считалось, что раз в году (в ночь накануне Купалова дня) папоротник начинает цвести прекрасным, ярко пылающим в ночи цветком.

Можно предположить, откуда взялось это поверье: ближе к середине лета в лесу (в том числе, и в зарослях папоротника) появляются всякого рода светлячки. А поскольку папоротника в лесах более чем достаточно, людям, оказавшимся ночью в глухой чаще, вполне могло показаться, что этим ярким, но холодным светом горят цветы растения. Так родилась легенда о цветущем раз в год папоротнике, переросшая затем во многие другие поверья.

В поисках клада

«Один крестьянин искал накануне Купалова дня потерявшуюся корову; в самую полночь он зацепился нечаянно за куст папоротника, и чудесный цветок попал ему в лапоть. Тотчас прояснилось ему все прошлое, настоящее и будущее; он легко отыскал пропавшую корову, сведал о многих сокрытых в земле кладах и насмотрелся на проказы ведьм. Когда крестьянин возвратился в семью, домашние, слыша его голос и не видя его, пришли в ужас; но вот он разулся и выронил цветок – и в ту же минуту все его увидели. С потерей цветка окончилось и его всеведение, даже позабыл про те места, где еще недавно любовался зарытыми сокровищами…» (А. Афанасьев, «Поэтические воззрения славян на природу»)

В гораздо более древнем сочинении – рукописном травнике – сказано: «А сия трава самая наисильнейшая над кладами, царь над цветами – трава папороть».

Понятно, что много находилось желающих найти цветок папоротника и мгновенно разбогатеть. На основе этого поверья и родился праздник ночи накануне Купалы, когда крестьяне всем селением отправлялись в лес, разжигали там костры, пели и танцевали, а затем поодиночке отправлялись искать заветный цветок.

Молодые побеги этого растения можно использовать в пищу.

«Спорное» размножение

К сожалению, никакие драгоценные клады папоротник найти не поможет, и вовсе не потому, что сам папоротник не волшебный, а потому, что он, собственно, никогда и не цветет – биологи давно уже выяснили, что это растение размножается спорами.

По осени крохотные споры папоротника осыпаются на землю с материнского растения. Вскоре их оболочка лопается, и содержимое постепенно превращается в так называемый заросток. Выглядит он как маленькая зеленая пластинка, прикрепленная к почве тонкими волосками. Через некоторое время на нижней стороне пластинки образуются имеющие разнообразное и довольно сложное строение сосочки – половые органы папоротника. Когда приходит нужный момент (обычно это происходит в сырую, дождливую погоду), сосочки лопаются и созревшие в них сперматозоиды «водным путем» достигают яйцеклеток. После оплодотворения начинает расти новый папоротник, но привычного нам размера он достигает только через много лет.

Однако это открытие вовсе не преуменьшает по-настоящему «волшебные» свойства папоротника. Еще древние римляне и греки справедливо считали папоротник лекарственным растением. О папоротнике упоминал в своих сочинениях Плиний Старший. О его лечебных свойствах был хорошо осведомлен бухарский ученый Авиценна. В Древней Руси знахари, используя целебные свойства этого растения, изгоняли из людей глистов, коими в то время болели очень многие. А папоротник как раз являлся (и является) очень хорошим глистогонным средством. Так что владевший этим секретом мог довольно легко и быстро разбогатеть, как на Руси, так и в Европе. К примеру, французский король Людовик XVI заплатил огромную по тем временам сумму (18 000 ливров) вдове швейцарского хирурга Нуфферы за секрет изготовления одного из глистогонных средств.

В древности папоротники больше напоминали леса.

Кушать подано!

Интересно, что папоротник является не только лекарственным растением. Некоторые его виды можно употреблять в пищу. К примеру, черешки молодых листьев (рахисы) орляка (одной из широко распространенных разновидностей папоротника) засаливают и с удовольствием едят жители Восточной Азии, Китая, Японии и Дальнего Востока. Свежие рахисы в пищу непригодны, они содержат горечь, перед употреблением их нужно либо отварить, либо засолить. При этом японцы считают, что рахисы нужно варить только в медной посуде, тогда они сохранят ярко-зеленый цвет, а на вкус присутствие меди совершенно не влияет.

В XIX в. на Канарских островах, в Новой Зеландии, Америке и Австралии, где папоротник тоже произрастает во множестве, из его высушенных и измельченных корневищ даже выпекали хлеб.

В Канаде и некоторых штатах Северной Америки имеется разновидность папоротника под названием страусник. Это растение – традиционная весенняя еда индейцев. В его листьях не содержится вредных веществ и страусник можно без обработки использовать для приготовления различных блюд. В России тоже растут два вида этого папоротника, но у нас он в качестве пищи гораздо менее известен.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Молодые побеги от корней

Википедия Значение слова в словаре Википедия

Поросль — посёлок в Кривском сельсовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области Белоруссии .

Большая Советская Энциклопедия Значение слова в словаре Большая Советская Энциклопедия

пнёвая и корневая, молодые побеги, развивающиеся из придаточных почек на пне или корнях у многих лиственных деревьев (дуб, вяз, берёза, липа, ясень и др.). Нередко в образовании П. участвуют и спящие почки, расположенные у шейки пня (стеблевая часть). Хвойные .

Примеры употребления слова поросль в литературе.

Окрестности поросли редким арчовым лесом, березой, шиповником, встречается рябина.

Повсюду раздавалось журчание бегущей воды, и Неева различал множество еще незнакомых звуков, которые могли издавать только живые существа: чириканье воробьев, серебристые трели малиновки внизу у болотца, пронзительный, радостный крик нарядной канадской сойки, отыскивающей место для гнезда в густой поросли бархатистых елок.

Грозный серый скалистый склон, покрытый светло-зеленой, оранжевой и черной порослью, был иссечен трещинами и котлованами, из которых тут и там торчали валуны величиной, без малого с фургончик.

Полюбовавшись несколько минут памятником былой славы наших королей, путники въехали в лес, где среди кустарника и молодой поросли величаво вздымались дряхлые дубы, должно быть, современники того, под сенью которого Людовик Святой творил суд — занятие, как нельзя более подобающее монарху.

Маленькие лужицы вокруг тихой заводи поросли травой и цветами, а пуховые вербочки на ранней иве процвели и стали похожи на маленьких цыплят в желтом пуху.

Но лезть к самой могиле не решаются и записные ухари — достоверно известно, что укус у обитателя горушки ядовитый, те, кого он оцарапал даже слегка, непременно помирали от огненной горячки и загнивания крови, так что некоторые правила поведения молодая деревенская поросль впитывает если и не с молоком матери, то уж с тех времен, как начинает разуметь человеческую речь.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Источник