- Комнатные растения. Классификация и строение. ОПИСАНИЕ (СТРОЕНИЕ) КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ (Илья Мельников, 2012)

- ОПИСАНИЕ (СТРОЕНИЕ) КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

- 3.2 МОРФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

- Комнатные растения

- Морфологическое и анатомическое строение корня у декоративных комнатных растений.

- Похожие статьи:

Комнатные растения. Классификация и строение. ОПИСАНИЕ (СТРОЕНИЕ) КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ (Илья Мельников, 2012)

Форматы электронных книг: FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF..

ОПИСАНИЕ (СТРОЕНИЕ) КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

Высшие цветковые растения состоят из вегетативных и генеративных органов. К вегетативным относятся корни, стебли и листья, которые служат для поддержания индивидуальной жизни растения. Генеративными органами являются цветки. После опыления и оплодотворения из пестика цветка развивается плод с имеющимися внутри семенами.

Корень – подземный орган растения. Он служит для закрепления растения в почве и поглощения из нее воды и растворенных минеральных веществ, синтеза органических соединений, а также для выделения некоторых продуктов обмена. Из зародышевого корешка семени развивается главный корень, а его разветвления образуют боковые корни. Из стеблей и даже листьев (бегония рекс) образуются придаточные корни. Они возникают при окучивании у многих цветочных растений в нижней части стебля либо на ползучих стеблях вербейника монетчатого, вероники лекарственной или образуются из донца луковичных – тюльпана, гиацинта, нарцисса. Благодаря придаточным корням становится практически возможным вегетативное размножение цветочных растений (стеблевыми и листовыми черенками, отводками и луковицами).

На концах корней находятся корневые чехлики, предохраняющие точки роста корня от механических повреждений. Несколько выше кончика корня расположены корневые волоски, посредством которых растение поглощает из почвы растворенные в воде минеральные вещества. Корневые волоски живут около 10-20 дней. Затем они отмирают и заменяются новыми.

У большинства цветочных растений главный корень развит слабо или совсем не выделяется в массе боковых или придаточных корней. Такой тип корней называется мочковатым. У некоторых видов декоративных растений (мак однолетний, люпин и др.) он развит более отчетливо и получил название стержневого.

Кроме придаточных корней, у многих двудольных растений на корнях образуются придаточные почки, которые затем развиваются в наземные побеги – корневые отпрыски или корневую поросль. Из декоративных кустарников к таким относятся сирень, барбарис, лох, а из травянистых растений молочай, вьюнок, рудбекия.

У целого ряда декоративных растений имеются корни с особыми функциями. Среди них выделяются так называемые втягивающие корни, которые, сильно укорачиваясь, втягивают под землю луковицы мускарии, линии, сциллы, клубни и клубнелуковицы крокуса, орхидеи, безвременника, корневища касатика, водосбора и др.

Наблюдаются весьма интересные видоизменения или метаморфозы корней. У некоторых видов растений (например, орхидеи, чистяк весенний) они являются вместилищем запасов питательных веществ. Такие корни образуются из боковых или придаточных и получили название корневых клубней. Последние имеют придаточные почки на вершине и служат для вегетативного размножения.

На стеблях некоторых лазающих лиан развиваются придаточные корни, которые как присоски прикрепляются к различным естественным опорам (стволам деревьев, отвесным скалам) и с помощью их взбираются вверх. Такие корни-присоски имеют плющ, гортензия ползучая, текома, бересклет ползучий.

Стебель – это вегетативный орган, который представляет собой ось побега и несет на себе почки, листья, цветки и плоды. По проводящей системе стебля происходит непрерывное передвижение веществ. От корня к листьям осуществляется восходящий ток воды и растворенных в ней минеральных солей. В обратном – от листьев к корням нисходящий отток пластических веществ, образуемых в процессе фотосинтеза.

Конец ознакомительного фрагмента.

Отрывок книги Комнатные растения. Классификация и строение (Илья Мельников, 2012) предоставлен нашим партнером ЛитРес для ознакомления.

Источник

3.2 МОРФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

Почти все комнатные растения по их облику можно разделить на шесть основных групп. Конечно, существуют и исключения, когда растения нельзя точно отнести к определенной группе, и, кроме того, иногда растения с возрастом меняют свой облик.

У настоящих злаковидных растений длинные, узкие, собранные пучком листья. Такие растения обычно не очень декоративны и не часто выращиваются как комнатные растения (аир, осока, офиопогон, арундинария).

Гораздо чаще в домах встречаются растения с более широкими длинными листьями. Повсеместно распространенным декоративнолистным комнатным растением, принадлежащим к этой группе, является хлорофитум. Некоторые декоративноцветущие комнатные растения тоже имеют такие листья (бильбергия, валлота, тилландсия Линдена).

К кустистым растениям относят множество видов, которые нельзя отнести ни к одной из других групп. У растений этого типа из земли растут сразу несколько стеблей, о которых нельзя сказать, что они растут преимущественно в горизонтальном или вертикальном направлениях.

Растения этой группы могут быть небольшими и компактными, как пеперомия, или высокими и раскидистыми, как аукуба. Некоторые сами регулярно образуют ветви (маранта, строманта); другие, чтобы они ветвились, нужно время от времени прищипывать (ахименес, бегония королевская, гипоцирта, колеус, педилантус, пилея).

РАСТЕНИЯ С ПРЯМОСТОЯЧИМИ СТЕБЛЯМИ

Такие растения имеют один прямой вертикально растущий стебель. Они могут иметь различную высоту – одни из них едва достигают трех сантиметров, другие упираются в потолок.

Растения с прямостоячими стеблями средней высоты являются обязательным компонентом смешанной группы, уравновешивая впечатление от вьющихся растений, невысоких кустистых и горизонтально расположенных розеточных растений.

Высокие растения с прямым стеблем часто располагают отдельно и используют в качестве солитера.

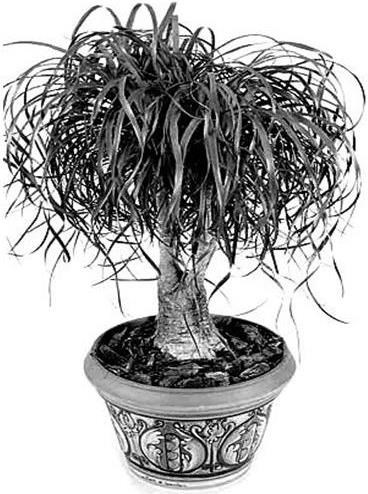

Столбовидные растения имеют толстые вертикальные стебли без листьев, либо с такими листьями, которые не скрывают колоннообразный стебель. К этой группе относятся многие кактусы и некоторые суккуленты (клейния членистая, клейстокактус Штрауса, нотокактус Ленингхауза, трихоцереус беловатый, цереус перуанский, адениум, нолина и т. д.).

Деревья – очень важная группа растений с прямостоячими стеблями, т. к. именно деревья составляют ядро многих коллекций и их наиболее часто помещают отдельно от других растений.

Все деревья имеют приблизительно один и тот же облик: центральный разветвляющийся или прямой ствол с листьями на относительно небольших черешках.

Некоторые из деревьев совсем маленькие, как, например, миниатюрные «деревья» – суккуленты, другие вырастают под потолок (кодиеум, лавр, фикус Бенджамина, фикус каучуконосный, цитрус, шефлера).

Есть также комнатные растения, которые только с возрастом приобретают вид растения с прямостоячим стеблем. Это: пальмы и ложные пальмы. У настоящей пальмы только одна точка роста – верхушечная, и, если её повредить, то растение погибнет, а у ложной пальмы при её повреждении (например, при прищипывании) просыпаются спящие почки (чаще в верхней части ствола). У молодой настоящей и ложной пальмы стебель полностью прикрыт основаниями листьев. Постепенно листья отмирают, оставляя на стволе рубцы. А у взрослого растения листья расположены только в верхней части ствола, что создает характерный эффект «пальмы». Крупные растения этого типа часто используют как отдельно стоящие растения – солитеры (диффенбахия, разные виды драцен, панданус, юкка, хамедорея, вашингтония).

Шаровидные растения не имеют плоских листьев. К таким растениям относятся многие виды кактусов.

Стебель у растений этой группы имеет форму шара. Он может быть почти гладким или ребристым, или покрыт волосками, или колючками (астрофитум, маммиллярия, пародия, ребюция, ферокактус, эхинокактус, груссона).

ЛИАНЫ И АМПЕЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

Вьющиеся и ампельные растения очень удобно держать в доме, и многие из распространенных комнатных растений принадлежат именно к этой группе.

Стебли у взрослых лиан и ампельных растений либо растут вверх, поднимаясь по опоре, либо свисают по сторонам горшка. Некоторые растения этой группы могут расти обоими способами. При ампельном способе выращивания иногда необходимо прищипывать кончик плети, чтобы она не вытягивалась (плющ, сциндапсус, фикус карликовый, филодендрон лазящий). При таком способе выращивания растения можно использовать как почвопокровные (направляя плети по поверхности почвы в зимних садах) или оставлять свисать из горшков и подвесных корзин.

При выращивании их как лианы рекомендуется не направлять все плети по одной опоре, а распределить их по шпалере или нескольким палочкам, воткнутым в горшок – это будет выглядеть более привлекательно. При выращивании в настенных кашпо их плети могут виться вокруг окна, а если их направить по хорошо укрепленным опорам, то они могут образовать зеленые разделительные стены в комнате.

Некоторые из них способны сами виться вокруг опоры, другим, с усиками, нужно предоставить опору с частыми перекладинами, за которую они могли бы цепляться, иначе их плети перепутаются. Растения с воздушными корнями лучше выращивать, используя палку, обернутую мхом (дипладения, пассифлора, стефанотис, филодендрон копьевидный, плющ и другие).

У многих лиан и ампельных растений красивые листья и привлекательные цветы, и они лучше всего выглядят в висячих корзинах или в горшках, установленных на высоких столиках.

У розеточных растений листья сближены в одной точке. Большинство таких растений невысокие и хорошо сочетаются в группах с пряморастущими и кустистыми растениями.

У плоских розеточных растений крупные листья располагаются почти горизонтально, образуя рыхлую прикорневую розетку. Подобной розеткой обладают многие декоративноцветущие растения (глоксиния, примула, сентполия).

Суккулентные розеточные растения имеют мясистые горизонтально или вертикально расположенные листья, сидящие на стебле в несколько ярусов, часто довольно плотно прилегая один к другому. Такое расположение листьев помогает растениям удерживать влагу в условиях пустыни – естественной среды обитания этих суккулентов (молодило кровельное, хавортия полосатая, алоэ карликовое, эониум ярусный, эчеверия щетинистая).

К воронкообразным розеточным растениям относится большинство бромелиевых.

Основания их лентообразных листьев образуют как бы вазу, в которой накапливается дождевая вода в естественной среде обитания этих растений – влажных тропических лесах. Представители этой группы бывают обычно раскидистыми и достигают крупных размеров (вриезия, гусмания, нидулариум, эхмея), с красивой и необычно окрашенной листвой, а некоторые еще и с яркими соцветиями.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источник

Комнатные растения

Морфологическое и анатомическое строение корня у декоративных комнатных растений.

В процессе эволюции растений (от обитания в воде — к жизни на суше) сначала возникли стебли и листья, а затем корень, вследствие чего он характеризуется верхушечным ростом. При этом различают:

- главный корень,

- развивающийся из зародышевого корешка;

- боковые корни, отходящие непосредственно от главного корня.

Это — корни первого порядка, а образующиеся на них — второго и т. д. Корни, возникающие из частей стебля или листьев, называют придаточными. Совокупность корней (главный и его боковые ответвления) может быть развита в неодинаковой степени, образуяразличные корневые системы:

- стержневую (характерна для двудольных растений) и

- мочковатую (для травянистых однодольных растений).

Место перехода корня в стебель — корневая шейка. У некоторых тропических растений (орхидеи, монстеры) развиваются воздушные корни, отходящие по одному или по два от каждого крупного листа. Достигая земли, они укореняются, и тогда вода с растворенными в ней минеральными солями поднимается прямо к листьям, минуя стебель, что способствует более интенсивному росту растения. Корни растений проникают в почву на различную глубину от 2—3 см до 20 м (тыква декоративная).

В среднем основная масса корней располагается в пределах пахотного слоя на глубине 10—30 см. У отдельных растений в ширину корни разрастаются очень сильно. Это необходимо учитывать при посадке для последующей безвредной для растений поверхностной механизированной междурядной обработки почвы. Иногда вся корневая система или отдельные корни претерпевают изменения (метаморфозы) в связи с выполнением ими определенных дополнительных функций.

Корни, запасающие питательные вещества, разделяют на корнеплоды, образующиеся из стержневого корня (большинство сельскохозяйственных свекла, морковь, редька, репа), и корневые клубни, развивающиеся из боковых корней (георгина).

На боковых корнях растений можно мелкие округлые наросты — клубеньки, возникшие в результате проникновения из почвы через е волоски клубеньковых бактерий. Они обладают способностью связывать молекулярный газообразный азот, недоступный для непосредственного усвоения высшими растениями. Растения, с которыми вступают во взаимодействие я, в большинстве относятся к семейству бобовых.

Бактерии, которые размножаются в клетках корня, способствуют обогащению почвы азотом.

Похожие статьи:

Источник