Формы проведения символдрамы

Символдрама – это важный инструмент в арсенале практикующего психотерапевта и психолога–консультанта. Она хорошо сочетается с классическим психоанализом, юнгианской психотерапий, психодрамой, гештальт–терапией, игровой психотерапией.

Психотерапия по методу символдрамы проводится в трех основных формах:

1) в форме индивидуальной психотерапии;

2) в форме групповой психотерапии, когда образы одновременно представляет группа от 4 до 12 человек, сидящих по кругу в удобных креслах или лежащих на полу в форме «звезды» или «ромашки»;

3) в форме психотерапии пар, когда образы одновременно представляют либо супруги/партнеры, либо ребенок с одним из родителей.

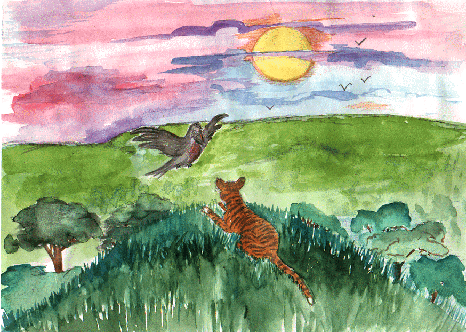

Пример рисунка, выполненного матерью и дочерью после совместно представленного образа; мотив «Животные, которые ходят друг другу в гости».

Нельзя представлять образы под музыкальное или любое другое звуковое сопровождение, так как при этом нарушается важнейший для символдрамы принцип свободного развертывания бессознательной фантазии в образах. Музыка и шумовое сопровождение могут определять как динамику течения образов, так и их содержание.

Техника символдрамы требует также, чтобы пациент представлял образы только в сопровождении психотерапевта, который, в случае необходимости, может внести в происходящее соответствующе коррективы. Кроме того, присутствие психотерапевта помогает пациенту лучше расслабиться, так как часть функций контроля делегируется психотерапевту, что снимает соответствующее напряжение с пациента.

Описание сеанса индивидуальной психотерапии по методу символдрамы

Сеанс психотерапии по методу символдрамы обычно длится 50 минут. Это стандартная сессия психоаналитически ориентированной психотерапии. Также возможно проведение полуторной сессии продолжительностью 1 час 15 минут и двойной сессии продолжительностью 1 час 40 минут, что оплачивается соответственно в 1,5 и 2 раза дороже.

Курс краткосрочной психотерапии состоит, как правило, из 8 – 25 сеансов при частоте от 1 до 3 раз в неделю на ранних этапах психотерапии и обычно 1 раз в неделю на последующих этапах психотерапии. Чаще, чем 3 раза в неделю, проводить сеансы психотерапии по методу символдрамы не рекомендуется, так как между сеансами должно пройти некоторое время, которое Х. Лёйнер называл «инкубационным периодом», в ходе которого пережитый материал внутренне перерабатывается на бессознательном, а иногда и на сознательном уровне. На завершающих этапах психотерапии встречи могут происходить 1 раз в две недели или даже реже: раз в месяц, раз в полгода. В этих случаях рекомендуется проводить полуторные или двойные сессии. Обычно, улучшения наступают уже после нескольких первых сеансов, вплоть до того, что иногда, даже, один единственный сеанс может значительно помочь пациенту избавиться от патологической симптоматики или разрешить проблемную ситуацию.

Каждый сеанс символдрамы включает в себя четыре составные части:

1) предварительная беседа, которая проводится по стандартной схеме (см. раздел «Методика проведения символдраматического сеанса»), длительностью от 15 до 30 минут (в среднем около 20 минут);

2) упражнение на релаксацию длительностью от 1 до 5 минут (в среднем около 3 минут), пациент сидит при этом в удобном кресле, взрослые пациенты могут также лежать при расслаблении на кушетке;

3) собственно представление образов, длительность которого зависит от возраста пациента и характера представляемого мотива, составляя от 5 до 40 минут (в среднем около 20 минут);

4) последующее обсуждение длительностью от 5 до 10 минут.

Технически сеанс психотерапии по методу символдрамы выглядит следующим образом. Лежащего с закрытыми глазами на кушетке или сидящего в удобном кресле пациента вводят в состояние расслабления. В работе со взрослыми пациентами и подростками для этого используется техника, близкая к двум первым ступеням аутогенного тренинга по Й. Шульцу. Как правило, бывает достаточно нескольких простых внушений состояния спокойствия, расслабленности, тепла, тяжести и приятной усталости последовательно в различных участках тела. Иногда, даже и это часто бывает излишним. Можно просто попросить пациента лечь или сесть, закрыть глаза и расслабиться. После достижения состояния расслабления ему предлагается представить образы – стандартный мотив или свободно любой образ. Представляя образы, пациент рассказывает о своих переживаниях сидящему рядом психотерапевту. Психотерапевт как бы «сопровождает» пациента в его образах и, если необходимо, направляет их течение в соответствии со стратегией психотерапии.

Классическим, является предложение пациенту некоторой темы для кристаллизации его образной фантазии – так называемого мотива представления образа. Из множества возможных мотивов, наиболее часто спонтанно возникающих у пациентов, в ходе долгой и кропотливой экспериментальной работы были отобраны такие, которые, с диагностической точки зрения, лучше всего отражают внутреннее психодинамическое состояние и, в то же время, обладают наибольшим психотерапевтическим эффектом (см. Таблицу III).

Соответствие стандартных мотивов символдрамы определенной проблематике и стадиям детского развития (H. Leuner, 1994)

Соответствующие мотивы

Актуально-насущные конфликты, актуальное настроение

Мотив луга, ландшафтные мотивы, “фигуры” в облаках

Мотив луга, ручья, коровы, кухни в доме

Агрессивно-экспансивная тематика:

в) экспансивное раскрытие и развитие

Мотив окна (отверстия) на болоте, вулкана

Мотив следования вдоль ручья, путешествие на поезде, корабле, верхом на лошади, полета на ковре–самолете, в самолете или в образе птицы

Тематика достижения и конкуренции (идентификация со стремящимся к достижению интроектом):

Мотив подъема в гору и открывающейся с ее вершины панорамы

Оценка собственной личности:

а) в плане готовности к общению и социальным контактам, общего фона настроения, раскрытия генетического материала

б) в плане вытесненных инстинктивных и поведенческих тенденций, в том числе на интроектном уровне

Мотив дома, в который нужно зайти и тщательно обследовать

Мотив символического существа, выходящего из темноты леса, из пещеры, из отверстия на болоте или моря.

в) оценка способности целиком чему-то отдаться

Мотив ручья или реки, когда предлагается отправиться вниз по течению на лодке без весел, мотив купания и плавания в воде вообще

Проблема идентичности и идеала “Я”:

Мотив выбора какого-нибудь имени того же пола и представление этого человека

Отношение с человеком, имеющим особо важное эмоциональное значение из прошлого (интроект) или настоящего:

а) в символическом облачении во всех ландшафтных мотивах (гора, деревья и группы деревьев, растения); животные (или семья животных) и символические существа, возникающие на лугу, выходящие из темноты леса или из упомянутых отверстий в земле (из пещеры, окна/отверстия на болоте, из глубин моря)

б) как реальные люди (родители, братья и сестры, бабушка, дедушка, дети, учитель, начальник, конкурент и т. п.); представление регрессивных драматических сцен из детства (например, сцена за обеденным столом в кругу семьи)

Сексуальная и эдипальная тематика:

Мотив спальни в доме, окна (отверстия) на болоте, плодового дерева, плод которого съедается, куста розы, когда нужно сорвать один цветок (для мужчин), поездки на попутной машине, телеге или коляске (для женщин), дискотеки, похода на пляж или в баню

Представление либидонозного заполнения органов тела при психогенных и психосоматических заболеваниях:

Интроспекция внутренностей тела, рассматривая их через прозрачную оболочку тела, выполненную как бы из стекла, или уменьшившись до размеров маленького человечка и, проникнув сквозь отверстия в теле, отправляясь на их обследование

В качестве основных мотивов символдрамы Х. Лёйнер предлагает следующие:

1) луг, как исходный образ каждого психотерапевтического сеанса;

2) следование вдоль ручья вверх или вниз по течению;

3) подъем в гору, чтобы увидеть с ее вершины панораму ландшафта;

4) обследование дома;

5) наблюдение опушки леса и ожидание существа, которое выйдет из темноты леса.

Все мотивы имеют, как правило, широкий диапазон диагностического и терапевтического применения. В то же время существует определенное соответствие между каждым конкретным мотивом и некоторой проблематикой. Можно говорить, так же, об отнесенности конкретных мотивов к стадиям детского развития, а также об особой эффективности некоторых мотивов в случае определенных заболеваний и патологических симптомов (см. Таблицу III).

Источник

2.3.3. Мотив «три дерева»

Этот мотив можно рассматривать как хороший проективный тест внутрисемейных взаимоотношений. Детский психотерапевт Эдда Кпессманн [18, с. 48] рекомендует сначала предложить ребенку нарисовать на одном горизонтально расположенном листе бумаги три любых дерева и сравнить их затем с близкими ребенку людьми — членами его семьи. В случае отягощенности рисунка конфликтной символикой Э. Клессманн предлагает ребенку вновь представить нарисованные им деревья в ходе сеанса символдрамы и установить с ними какие-то отношения. Зачастую это удается легче, чем образное представление родителей в реальном или даже в символическом виде а образе животных. Ребенок, в основном, без труда и особых комментариев понимает свою роль в созданном им динамическом поле и может самостоятельно найти какую-го возможность разрешения или преодоления сложившейся конфликтной ситуации, как это показывает приводимый далее пример «кататимной семейной психотерапии» [18, с. 48-49].

12-летняя девочка, страдающая неврозом навязчивых состояний, изобразила на своем рисунке яблоню («мой брат»), сосну («мой папа») и ель («я»). Представив эти деревья в ходе сеанса символдрамы, она попыталась сначала вскарабкаться на яблоню, которая воплощала для нее ее младшего брата, и попробовала сорвать себе яблоко. Но дерево сказало ей, что ему это больно. Тогда она соскользнула вниз и обратилась за советом к «сосне-дереву-отцу». От него она, среди прочего, узнала, что он и ель (она сама) «уже всегда» здесь стояли, в то время как яблоня появилась позже. Пациентка последовала совету сосны попросить у яблони одно яблоко. Теперь она получила желаемое добровольно. В последующем также и в реальной жизни она стала находить лучшие возможности разрешения конфликтных ситуаций соперничества в отношениях с братом.

Мотив «семья животных»

Часто этот мотив возникает у ,детей спонтанно. Это связано с тем, что дети, с одной стороны, еще более тесно связаны с родительской семьей, чем взрослые, а с другой стороны, у них еще не полностью сформировалось сильное и зрелое Я [6, 9], чтобы они были в состоянии непосредственно противостоять в образах своим родителям, братьям и сестрам. Представление семьи животных дается ребенку в целом даже легче, чем представление отдельного жийотного, так как в последнем случае он в большей степени подвержен отягощенной конфликтами конфронтации между внутренними структурами Я и Ты.

Сначала ребенок наблюдает семью животных — часто с некоторого придающего уверенность отдаления. Очень часто в образах таким образом проявляется стремление ребенка к защищенности, ощущению безопасности, укрытости.

Происходящее в семье животных отражает в символической форме события в собственной семье ребенка и связанные с ними желания. Иногда ребенок может быть

настолько эмоционально захвачен происходящим, что сам становится в образах членом семьи животных, как показывает приводимый пример [18, с. 81].

Петер, 9 лет. Вытеснение агрессии проявляется у него в том, что он грызет ногти и заикается. В образе «семья животных» проявилось его эдипальное соперничество за мать [8].

Он представил себе косулю, с которой у него установился контакт и на которой он мог покататься. «И тогда косуля повезла меня к стаду, к вожаку всего стада.» Вожак — это олень. Он советуется с другими оленями и объявляет: «Да, этого (Петера) мы примем в наше стадо.»

Спустя короткое время Петер представляет себе, как олень услышал вдруг зов другого, более молодого оленя. Они начинают биться в поединке за «потомство, которое они получили тут от мамы.» Они ожесточенно сцепились своими рогами и продолжают некоторое время бороться друг с другом.

На вопрос психотерапевта: «Что ты чувствуешь, когда смотришь на это?», — Петер говорит: «Вообще-то, я бы не сказал, чтобы мне это нравилось! Тут все прямо трещит! Мне прямо страшно, что у одного из оленей по-настоящему сломаются рога или что-то такое. А сейчас маленький олень, который только что пришел, он сейчас победил. А старый отходит. А теперь тот, ну, в общем, тот, который победил, — он торжествует над всеми остальными . А другой — тот нашел себе, наверное, какую-то другую . а потом я возвращаюсь опять верхом на косуле обратно на луг. «

Источник