- 10.Строение почки. Классификации почек.

- 11.Морфология листа. Листья простые и сложные. Филлотаксис и пластохрон. …

- 12.Анатомическое строение листовых пластинок

- 13.Строение семязачатка. Основные морфологические типы семязачатков.

- 14.Строение семени (семенная кожура, запасающие ткани, зародыш). Классификация семян.

- 15.Покой семян. Типы прорастания семян. Строение проростка.

- 2. Типы почек растений, их строение. Пластохрон

- Билет№ 15

- 1. Корневище и способы его формирования. Каудекс, подземные столоны и клубни.

- Почка

10.Строение почки. Классификации почек.

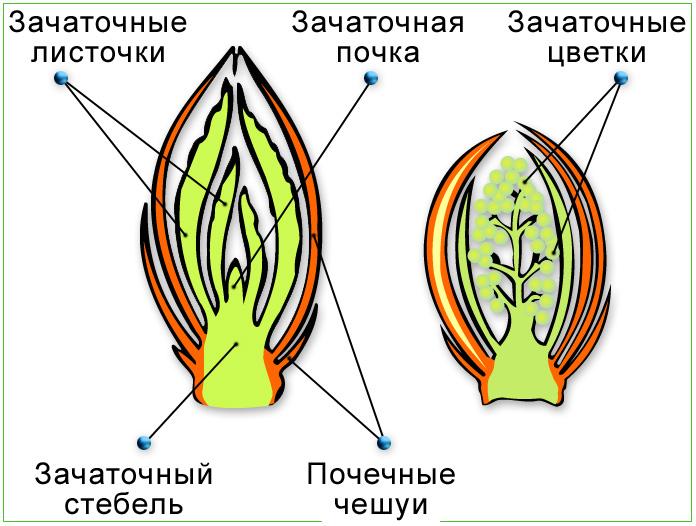

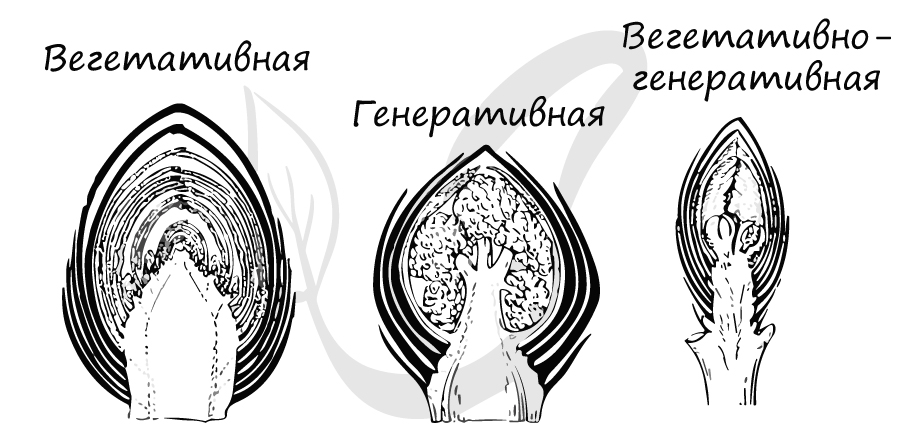

Почка –зачаток побега. Классификация:Открытая- не содержит защитных структур.Закрытая – имеют чашуи.Расположение:боковые,верхуш,придаточ.По происхождению:Листовые (вегетативные)Цветочные (генеративные)Смешанные (дают соцветие)Физиологически:Обогащение – не имеют периода покоя. Возобновления – закладываются осенью, развиваются весной.Спящие– не проявляют активности.

11.Морфология листа. Листья простые и сложные. Филлотаксис и пластохрон. …

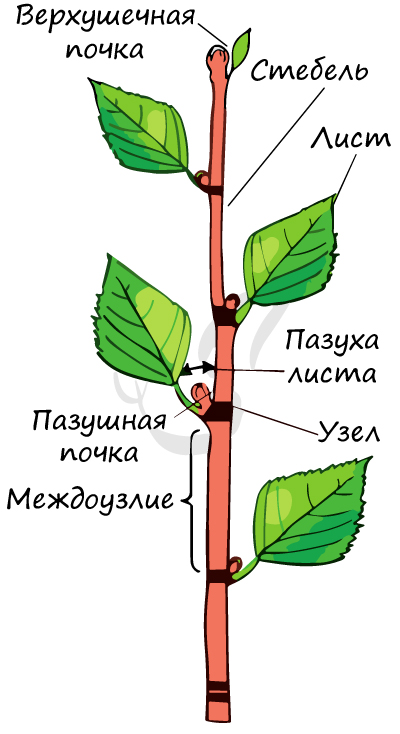

Лист – бок вырост побега:фотосин,транспирац,газообмен,синтетич.Л.бугорок-примордий-внутрипоч.развитие листаюСостоит из лист.пластинки(верхушка,основание,край), черешка, основания и прилистников. М.б:простые(цельные-линейные,игловид,ромбовид,копьевид,округ;вырезные-перисто/пальчато-лопастные,раздельные,рассеченные),сложные-из неск лист.пластин(тройчато,пальчато,перисто-парно,непарно,дважды)Филлотаксис-порядок расположения:спиральное(по одному в узле)двурядное,мутовчатое(по неск)-супротивное(2напротив).Пластохрон – отрезок времени между опр.стадиями онтогенеза последовательных листьев(закладками)

12.Анатомическое строение листовых пластинок

Внутренняя структура листовой пластинки имеет три составляющие:

эпидерму, мезофилл (мякоть листа) и проводящую систему (жилки). Эпидерма. Кутикула более на пов-ти. Верх и ниж эпидермы отличаются размерами, наличием или отсутствием устьиц, характером опушения, кутинизации.Проводящий пучок – открытый коллатеральный. Функции:мех и проведение. гл жилкой (с одним или неск пров пучками) и серией более мелких бок жилок . Такой тип листа называется бифациальным(двудольн).

13.Строение семязачатка. Основные морфологические типы семязачатков.

Семязачаток-видоизм.спец.жен спорангий,защищенный спец.покровами.Находится в полости завязи.Типы:Ортотропный( хлорантовых, савруровых, перцевых). Гемитропны(бурачниковых, губоцветных, пасленовых)Анатропный(однод,двудоль)Кампилотропные(гвоздичных, нек бобовых) Амфитропный (лейтнерии, кроссосомы, акантовых)

14.Строение семени (семенная кожура, запасающие ткани, зародыш). Классификация семян.

Семя – это дочерний спорофит(зародыш), снабженный запасом питательных веществ и защищенный специальным покровом – семенной кожурой: зародыша(2n),эндосперм(3n\n), паренхима семядолей (2n) и перисперм(не всегда,нуцеллус по происхождению (2n)); и их покрова (семенной кожуры 2n)Классификация семян:семена с эндоспермом (мак, пшеница);семена без эндосперма(осн.компоненты в семядолях;арахис);семена с периспермом (перец черн);семена без зародыша(с переразвитым зародышем)

15.Покой семян. Типы прорастания семян. Строение проростка.

Покой семян-отсутствие прорастания семян,вызванное внеш и внутр факторами.Виды:Мех:ожидание перетирания птицами,разрыва оболочки бактериями;физеологич: ингибиторы(разливы,половодья,понижения Т,хим.ср) или недоразвитость зародыша(кокос пока плавает развивается зародыш).Прорастание-переход от покоя к вег росту зародыша и формирования из него проростка при опр.оптим сочетании условий.Сопровождается биохим и морфофизеологич процессами.Обычно начинается прорывом кожуры удлиняющ.зарод.корешком и гипокотелем в обл микропилярного следа->почечка развивается в побег->разворачиваются листья.Такой тип-подземный.Если сначала выносятсясемядоли и эпикотель,то такой тип-надземный.

Источник

2. Типы почек растений, их строение. Пластохрон

При прорастании семени побег развивается из почечки зародыша семени. У многолетних растений побегу дает начало почка. Почка — это зачаточный побег. Она состоит из укороченного стебля с тесно сближенными зачаточными листьями. На верхушке стебля находится конус нарастания, состоящий из образовательной ткани. За счет деления клеток конуса нарастания происходит рост стебля в длину, образование листьев и наружных почек. Снаружи почка защищена почечными чешуями, которые представляют собой видоизмененные нижние листья побега. По расположению на побеге почки бывают верхушечными и боковыми.

Билет№ 15

1. Корневище и способы его формирования. Каудекс, подземные столоны и клубни.

Корневище — это горизонтально растущий подземный многолетний побег с остатками отмерших листьев, почками и придаточными корнями. В корневище обычно откладываются запасные питательные вещества, однако степень его специализации как запасающего органа у разных видов различна. Кроме того, корневище служит для вегетативного размножения растения. При искусственном размножении его обычно делят после цветения. В это время корневище находится в состоянии готовности к дальнейшему росту и формированию новых корней. Корневища могут расти двумя способами. У ириса германского (садового) верхушечная почка развивается в цветонос, а рост в горизонтальной плоскости осуществляется за счет боковой почки. В следующий сезон у этого образовавшегося бокового побега формируется собственная верхушечная почка, образующая цветонос, а растение продолжает горизонтально расти, закладывая новые боковые почки. В другом случае, как у мяты или пырея, рост корневища осуществляется за счет продолжительного функционирования верхушечной и иногда боковых почек, которые обычно дают цветоносные побеги. В целом корневище может представлять собой моноподий (например, у вороньего глаза) или симподий (например, у купены), если при нарастании происходит регулярное перевершинивание. Когда корневища ветвятся, формируя несколько дочерних корневищ, то образуется куртина надземных побегов, которые фактически принадлежат одной особи, пока они связаны подземными «коммуникациями» — участками системы корневищ (например, у ландыша, осоки волосистой, сныти, пырея и др.,). Если связующие части разрушаются, то отдельные части системы корневищ обособляются и происходит вегетативное размножение (см. рис. 327). Совокупность новых особей, образовавшихся из одной вегетативным путем, называют клоном. Корневища характерны преимущественно для травянистых многолетников, но бывают и у кустарников (бересклет), и у кустарничков (брусника, черника, рис. 326). Длительность жизни корневищ колеблется в широких пределах — от двух-трех до нескольких десятков лет. Два способа формирования корневищ. Растения – медуница — образуют симподиально нарастающее корневища из нижних частей побегов последовательных порядков. Однако можно заметить весьма существенную разницу в ходе их формирования. У медуницы первоначально весь побег надземный, он несет чешуевидные и зеленые розеточные листья. В дальнейшем листья отмирают, оставляя рубцы, а стеблевая часть с помощью придаточных корней втягивается в почву и превращается в корневище, которое утолщается за счет откладывания запасного крахмала в паренхиме. Каждый участок корневища (членик симподия) живет 5—6 лет. Таким образом, в структуре и жизнедеятельности одного и того же участка побега можно различать две фазы: надземную и подземную; в течение первой побег в основном фотосинтезирует, во второй служит органом запаса, способствующим перезимовке и возобновлению с помощью почек. В ходе онтогенеза побег претерпевает действительное превращение, метаморфоз в буквальном смысле, со сменой функций, причем это превращение листоносного побега в корневище происходит довольно поздно; метаморфизируются вполне взрослые органы. Такие корневища можно назвать погружающимися или эпигеогенными (греч. эпи — над; ге — земля; геннао — произвести, образоваться; эпигеогенный — над-земно рожденный). Совершенно такая же картина наблюдается при формировании корневища у очень многих растений, например у копытня, фиалки удивительной, земляники , манжетки, гравилата. В трех последних случаях постепенно погружающийся в почву побег или их система несет только регулярно сменяющиеся зеленые листья срединной формации, не образуя чешуи вовсе. Корневище покрыто сухими пленчатыми желтоватыми и бурыми основаниями отмерших зеленых листьев — прилистниками. Не всегда погружающиеся корневища симподиальны; у ряда растений это типичные моноподии (манжетка, гравилат, сивец и др.). Каудекс Развивается у многолетних трав и кустарников с хорошо развитым стержневым корнем. Это своеобразный многолетний орган побегового происхождения ≈ обычно одревесневшие нижние участки побегов, переходящие в деревянистый стержневой корень. Каудекс несет на себе многочисленные почки возобновления. Кроме того, каудекс обычно служит местом отложения запасных питательных веществ.Как правило, каудекс бывает подземным и достаточно редко ≈ надземным. Побеговое происхождение каудекса можно установить по листовым рубцам и закономерному расположению почек. От корневищ каудекс отличается способом отмирания. Постепенное отмирание идет от центра к периферии, при этом орган делится (растрескивается) продольно на отдельные участки ≈ партикулы. Соответственно, и процесс членения называется партикуляцией. В результате образуется структура, которая нередко называется: многоглавым корневищем, шишковатым корневищем, многоглавый стеблевый стержень, стеблекорень. Эти названия достаточно точно отражают облик каудекса, создают его образ. Следует отметить, что партикуляция характерна для старых (синильных) растений. Каудекс особенно выражен у полупустынных, пустынных и высокогорных растений. У некоторых видов каудексы достигают огромного размера и веса, например, у представителей рода Пангос до 15 кг. В систематическом отношении, каудексовых растений много среди бобовых (люцерна), зонтичных (бедренец), сложноцветных (одуванчик, полынь). Подземные столоны и клубни Клубни ≈ утолщения подземного побега как у картофеля, топинамбура. Клубневые утолщения начинают развиваться на концах подземных стеблей ≈ столонов. Столоны недолговечны и разрушаются обычно в течение вегетационного периода, этим они и отличаются от корневищ. В клубнях разрастаются преимущественно паренхимные клетки сердцевины. Проводящие ткани развиты очень слабо и заметны на границе сердцевины и коры. Снаружи клубень покрывается перидермой с толстым слоем пробки, помогающей переносить длительный зимний покой. Листья на клубне очень рано опадают, но оставляют рубцы, в виде так называемых глазков клубня. В каждом глазке находится по 2-3 пазушных почки, из которых прорастает только одна. Почки при благоприятных условиях легко прорастают, питаясь запасными веществами клубня и вырастают в самостоятельное растение. Таким образом, третья ведущая функция подземных побегов ≈ вегетативное возобновление и размножение. Некоторые виды растений образуют весьма своеобразные листовые клубни (например, тонколистный сердечник). Это видоизмененные листовые пластинки, сидящие на черешках корневищ. Эти листовые клубни имеют лопасти, перистое жилкование и даже ткань мезофилма, но бесхлорофильны и приспособлены для откладывания запасного крахмала.

Источник

Почка

Почка представляет собой зачаточный побег, с очень укороченными междоузлиями. Образовавшись, почка может не проявлять никакой активности, в этом случае ее называют — спящей.

В определенный момент спящая почка может наконец выспаться и активироваться 🙂 Рост побега из нее обычно начинается в случае повреждения растения. Давайте классифицируем почки растений, чтобы во всем разобраться.

По расположению

По-другому называется терминальная (от лат. terminus — предел, граница). Располагается на верхушке побега.

Расположена в пазухе листа растения.

Так называют почки, развивающиеся на любой части растения, кроме привычных — пазухи листа, верхушки. Придаточные почки развиваются на стебле, часто у основания главной почки или побега, могут располагаться на корне. Распускаются в случае повреждения главной почки.

По строению

Так называют почки покрытые видоизмененными листьями — чешуями, это характерно для умеренного климата. Другое название этих почек — защищенные.

В случае отсутствия покрывающих почку чешуй их называют открытыми или незащищенными.

По функции

По-другому называется листовые, в них обнаруживаются зачатки стебля, листьев. Имеет конус нарастания.

Содержат исключительно зачатки цветов.

Помимо стебля и листьев, содержат зачатки цветов. Конус нарастания превращен в зачаточный цветок или соцветие.

Заметим факт: кочан капусты (или вилок) является верхушечной почкой, чрезвычайно разросшейся и состоящей из большого числа листьев, находящихся на укороченном побеге — кочерыге.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник