Древнейшие наземные растения

Около 450 млн лет назад, в конце ордовикского – начале силурийского периода, поверхность Земли, не занятая морем, была необитаема и пустынна. Все живое могло существовать только вблизи воды. На голых камнях, песках, галечниках и глине встречались только отдельные редкие лишайники, а на болотистых побережьях морей и в эстуариях рек, где поверхность земли периодически заливалась, росли мелкие зеленые водоросли.

Начало процесса эволюции высших растений, видимо, было очень длительным. Много раз менялись условия существования на Земле, пока растения окончательно завоевали сушу. Для этого им в первую очередь пришлось обзавестись структурой, предохраняющей от высыхания на воздухе, – кутикулой, наружной восковой пленкой. Однако сплошная оболочка не позволяла бы растениям дышать, поэтому в ней имеются устьица, с помощью которых можно регулировать интенсивность газообмена и испарения влаги.

Другое важное свойство, которое приобрели наземные растения, – твердые ткани, состоящие из сосудов, придающих стеблю вертикальное положение. По сосудам же осуществляется и транспорт воды к верхним частям растения.

Еще одним приспособлением к жизни растений на суше оказалось появление у их спор твердой оболочки, защищающей от неблагоприятных изменений среды, высыхания и разрушения грибами.

Первые остатки земноводных растений были найдены в Ирландии. Они датируются возрастом 420 млн лет (средний силур) и представлены маленькими (несколько сантиметров длиной) ветвящимися стеблями. В первое время они были немногочисленны и распространились более или менее широко, по-видимому, лишь к концу силурийского периода. Наиболее известное растение силурийской флоры – куксония (Cooksonia), получившая название в честь палеоботаника Изабеллы Куксон. Куксония отличалась крайней простотой строения: дихотомически ветвящиеся стебли без листьев и цветков (рис. 1). Функцию корней, вероятно, выполняли горизонтальные подземные продолжения стеблей (корневища), покрытые корневыми волосками.

В течение многих миллионов лет – до начала девонского периода – куксония была основным видом болотистых побережий материков. Ископаемые остатки этих растений (рис. 2) найдены в различных частях земного шара.

Из силурийского периода известны остатки и других растений, совершенно непохожих на куксонию. По своему внешнему виду и жизненным формам они походили, с одной стороны, на водоросли, а с другой – на накипные лишайники. Жили они на поверхности суши и совершенно не зависели от воды.

Наиболее известны из них нематоталлус (Nematothallus), парка (Parka) и пахитека (Pachytheca). Остатки нематоталлуса известны из отложений от среднесилурского до раннедевонского возраста и выглядят как черные пятна неправильной формы размером 0,5–6 см (рис. 3). Растения эти имели толстую кутикулу, на срезах которой видны некие клеткоподобные образования (рис. 4), в то время как у других наземных растений кутикула представляет собой сплошную пленку. Поэтому кутикулу нематоталлуса называют псевдоклеточной. Под кутикулой этого растения располагался мат (таллом), состоявший из тонких нитей или трубочек диаметром от 3 до 40 мкм* и по некоторым чертам строения сходный с талломом нынешних лишайников. Внутри мата располагались и споры нематоталлуса.

Таллом парки размером от 0,5 до 7 см имел округлую или неправильную форму и был покрыт несущими споры дисками около 2 мм в диаметре (рис. 5, 6, 8). Долгое время эти остатки считали отпечатками водорослей, яиц насекомых, лягушачьей икры, ягод, выглядящих, как ежевика, и даже яйцами ракоскорпиона. За растение парку признали лишь после того, как в 1891 г. были обнаружены ее споры (рис. 7).

Отпечатки парки находят в слоях возрастом около 400 млн лет, т.е. относящихся к концу силурийского – началу девонского периодов.

Остатки пахитеки, третьего растения из этой группы, также населявшего Землю в раннем девоне, представлены маленькими шариками неясных очертаний диаметром от 1 до 7 мм (рис. 9). На поперечном срезе видно, что они имели внутренний слой, состоящий из радиально расположенных трубочек, сходившихся в центральном ядре.

И нематоталлус, и парка, и пахитека – загадочные растения. Их происхождение и систематическое положение до сих пор окончательно не выяснены. По всей видимости, это был один из тупиковых путей освоения растениями суши, окончившийся полным вымиранием представителей этой группы в результате усилившейся конкуренции со стороны сосудистых растений.

Колючие растения

В начале девонского периода на суше появились новые группы растений. Основными их особенностями оставались относительно небольшие (не более 0,5 м) размеры и крайняя простота строения. Например, саудония (Sawdonia ornata) не имела листьев, но зато обладала колючками (рис. 10). Впрочем, по своим функциям – увеличение ассимиляционной поверхности – эти колючки, наверное, можно считать аналогами листьев. Ведь растения тех времен не нуждались в защите от поедания наземными позвоночными, которые появились не раньше среднего девона. Саудония произрастала густыми зарослями, в которых отдельные растения поддерживали друг друга с помощью колючек – так поддерживают друг друга люди, положив руки на плечи; так же поддерживают друг друга в дернинке растения сфагновых мхов.

Еще одно растение из раннего девона – Drepanophycus spinaeformis – также имело толстый стебель, усаженный колючками.

Райниевый черт

Множество ископаемых остатков примитивных растений находят в кремнистых сланцах в Шотландии, недалеко от г. Абердина. Около 400 млн лет назад здесь была вулканическая гейзерная долина. Гейзеры извергались не постоянно, а с перерывом в несколько лет, во время которого на излившихся теплых водах, обогащенных кремнием, активно развивалась растительность. При очередном возобновлении активности гейзера растения затоплялись водой, а их остатки сохранялись в виде торфа. Таким образом и образовались здесь кремнистые сланцы, получившие название «райниевый черт» (от близлежащей деревни Райни и английского названия этой породы – chert).

Одно из растений, найденных в этих слоях, получило название риния (Rhynia). На рис. 11 показан внешний вид ринии, а на рис. 12 – поперечное сечение стебля этого растения, имевшего диаметр немногим более миллиметра. Предположительно, именно ринии стали предками сосудистых растений.

Примерами других растений, встречающихся в райниевом черте, могут служить астероксилон (Asteroxylon) и хорнеофитон (Horneophyton). Астероксилон (рис. 13) по строению был сходен со мхами. На рис. 14 показаны его сосуды, укрепленные кольцевыми и спиральными волокнами (утолщениями). Остатки хорнеофитона (рис. 15) найдены вместе с сохранившимися спорангиями (рис. 16) и спорами (рис. 17). Развитие спор в так называемых тетрадах (группах по четыре) – характерный признак высших растений.

Райниевый черт также богат гифами грибов и остатками мелких членистоногих, что говорит о том, что уже в то время на Земле сформировались полноценные наземные экосистемы.

Еще одним представителем раннедевонской флоры является госслингия (Gosslingia, рис. 18). Как и растения, известные из райниевого черта, она характеризуется примитивным строением: отсутствием листьев (газообмен осуществлялся всей поверхностью стебля) и дихотомически ветвящимися веточками, завивающимися по мере роста в спираль.

Дальнейшие события

Если начальный этап эволюции наземных растений был очень длительным (виды, известные из силурийского периода, можно пересчитать по пальцам, а флора оставалась неизменной на протяжении десятков миллионов лет), то в девонском периоде ее темпы увеличиваются во много раз. Уже из отложений среднего девона известны остатки весьма сложно организованных растений, например, древовидных папоротников высотой в несколько метров. В позднем девоне их потомки приобрели способность не только к апикальному (верхушечному), но и к латеральному (в толщину) росту стебля – на Земле появились первые настоящие древесные растения, высота которых превышала 8 м.

Начиная со среднего девона эволюция приводит к появлению у растений листьев – они образовывались в результате уплощения и слияния соседних веточек. Примером одной из стадий этого процесса может служить позднедевонское папоротникообразное растение Rhacophyton (рис. 19) – оно не обладало настоящими листьями, но характер его ветвления очень напоминает лист папоротника. Спорангии этого растения слились в более крупные кластеры – синангии, диаметром около 2,5 см (рис. 20).

Из позднего же девона известны и древнейшие семенные растения. Их вегетативные органы были отчетливо разделены на лист, стебель и корень (или корневище). Одно из них – мореснетия (Moresnetia, рис. 21). Покровы семени у этого растения еще не полностью сформировались и образуют подобие чашечки, в которой семя закрыто только с одного конца.

Источник

Силурийский период, или силур (444 — 419 млн лет назад)

Силур длился всего около 25 млн лет, однако этот период геологической истории стал свидетелем как минимум трех основных событий в доисторической жизни: появление первых наземных растений, последующая колонизация суши наземными беспозвоночными и эволюция челюстных рыб. Силур был третьим периодом палеозойской эры (542-252 млн лет назад). Ему предшествовал кембрий и ордовик, а затем он сменился девоном, карбоном и пермским периодом.

Климат и география

В первой половине силура большая часть земных континентов была покрыта ледниками, а глобальная температура к концу периода повысилась и составляла около 25° С. Гигантский суперконтинент Гондвана (которому суждено было разделиться сотни миллионов лет спустя на Антарктиду, Австралию, Африку и Южную Америку) постепенно переместился в далекое южное полушарие, в то время как меньший континент Лаврентия (будущая Северная Америка) занял экватор.

Морская жизнь

Беспозвоночные

Силурийский период последовал за первым крупным глобальным исчезновением живых организмов, в конце ордовика, в течение которого около 75 % видов морской жизни вымерло.

В течение нескольких миллионов лет, большинство форм жизни в значительной степени восстановилось, особенно членистоногие, головоногие моллюски и крошечные организмы, известные как граптолиты. Одним из основных достижений силурийского периода было распространение рифовых экосистем, которые процветали на границах эволюционирующих континентов Земли и располагали широким разнообразием кораллов, криноидов и других крошечных животных.

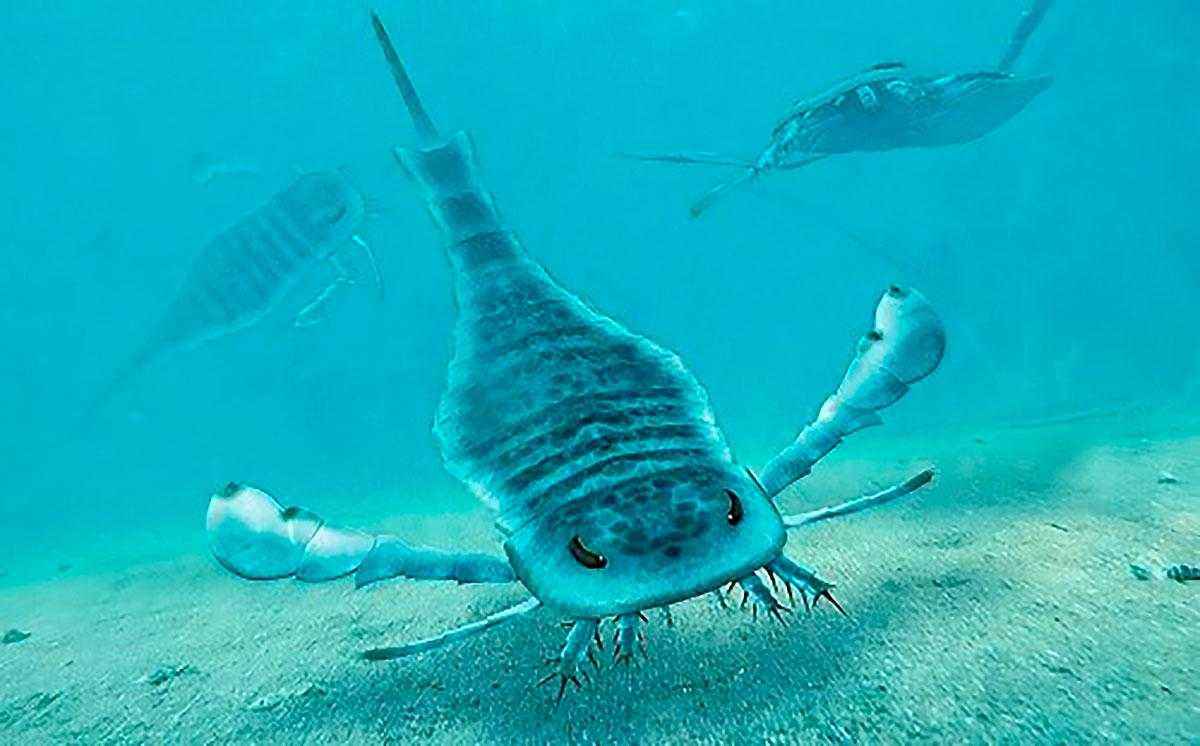

Гигантские морские скорпионы, такие как Eurypterus (см. фото выше) длиной до 25 см, также жили во время силура и были самыми большими членистоногими своего времени.

Позвоночные

Силурийский период ознаменовался эволюцией бесчелюстной рыбы (к примеру, биркении), которая значительна улучшилась по сравнению с предшественниками ордовикского периода (такими, как Арандаспис). Эволюция челюстей и их сопутствующих зубов позволила доисторическим рыбам силурийского периода преследовать более разнообразную добычу, а также защищать себя от хищников, и была основным двигателем последующей эволюции позвоночных.

Растительный мир

Силур — это первый период, когда у ученых появились убедительные доказательства жизни наземных растений. Это были крошечные, ископаемые споры из таких родов, как Куксония и Барагванатия. Эти ранние растения были не более 5 сантиметров в высоту и, следовательно, обладали лишь рудиментарными (слаборазвитыми) внутренними органами водообмена. Некоторые ботаники предполагают, что силурийские растения фактически эволюционировали от пресноводных водорослей (которые росли на поверхностях небольших луж и озер).

Наземные животные

Как правило, везде, где произрастали наземные растения, можно обнаружить некоторые виды животных. Палеонтологи обнаружили прямые ископаемые свидетельства первых многоножек и скорпионов силурийского периода, а также другие, сравнительно примитивные наземные виды членистоногих. Однако крупные наземные животные еще не появились, так как позвоночные постепенно начали колонизировать сушу.

Источник