Строение древесины

Чтобы лучше понять, какие слои снимаются при производстве оцилиндрованного бревна, какие в срубах ручной рубки, надо знать строение хвойных пород древесины (сосна, ель, лиственница). Не все слои одинаково крепкие, стойкие к влаге и биологическому поражению. Некоторые надо удалять, другие лучше оставить по максимуму. Середина остается в любом случае. Прочная у одной породы, является слабой у двух других видов. Они мягче и легче, третья тверже и тяжелее.

Из всей структуры древесины (на рисунке) интерес для нас представляет прежде всего Заболонь (Оболонь) — поздние слои с максимальной механической прочностью. Чем больше их останется, тем дольше прослужит сосновый / еловый дом, баня. Лиственницу это не касается (ядро в 2 раза прочнее заболони).

В структуре любого хвойного дерева присутствуют кора, луб и камбий. Вся троица удаляется при окорке сруба. Далее сохранность структуры древесины будет зависеть от наличия строжки рубанком. Оцилиндрованные бревна расстаются со значительной частью наиболее прочных слоев дерева. Из-за утолщения леса станок снимает заболонь неравномерно: минимум 2см в верхушке, 8см в комле. Со смещением слабого ядра к поверхности бревна из-за естественной кривизны лесоматериалов. Неоднородность такой стены приводит к уменьшению срока эксплуатации постройки.

В зависимости от продолжительности, условий роста дерева, количество ранней (ядро) и поздней (заболонь) древесины, их соотношение в стволе неодинаковое. Количество поздней древесины разное по высоте дерева. В нижней (комлевой) части взрослого хвойника ее максимум, к середине количество уменьшается. В верхней части (срубы из тонкого диаметра) толщина заболони до 2х раз меньше, чем в комле. На срубы предпочтительней комлевая часть дерева, но это толстые диаметры.

Количество ранней и поздней древесины хорошо различимо на спиле ствола (правое верхнее фото). У сосны / ели ядро появляется через 30-35 лет, затем формируется поздняя древесина с годичными кольцами. В строевом лесе, важна не только их ширина, общее количество.

Насколько прочна заболонь можно определить по весу дерева. Выше плотность (стало быть прочность) -бревно тяжелее. Достаточно взвесить 2 доски в одной партии, выпиленные из разных участков ствола дерева. У лиственницы всё наоборот: ядро прочнее заболони. В этом секрет срубов долгожителей. Лиственница практически не гниет в воде, со временем по стойкости не уступает дубу. Стоимость Сибирской лиственницы в 2 раза сосны дороже. Дома из лиственницы получаются холодные. Зато венцы нижние, подоконные, подстропильные — долговечные и надежные.

Ядро у сосны / ели гораздо мягче заболони. В этом несложно убедиться, втыкая топор в разные участки с торца бревен.

Самая поздняя древесина (последний прирост) — живая, полная сил часть ствола дерева. Наряду с повышенной плотностью и прочностью, содержит вещества, способствующие биологическому поражению поверхности. В заболони большое количество смоляных ходов. Многие ошибочно утверждают, что смолы в ядре больше, поэтому оно темнее (так только у лиственницы). На нижнем левом фото видно, откуда смола выходит. Ядро тоже состоит из годичных колец, с максимальным расстоянием между ними. Внешние слои заболони строевой сосны, выросшей в затрудненных условиях (обедненные почвы, мало солнца), имеют минимальное расстояние между годичными кольцами. Такой вариант является идеальным для строительства.

Если незащищенную антисептиком уличную стену будет поливать дождями, заболонь сосны или ели начинает портится. Интересный факт: при воздействии на внутреннюю стену (в бане к примеру), быстрее ядро загнивать будет. В старых ветхих деревенских избах можно встретить доказательства того, что заболонь является наиболее прочной и долговечной частью ствола дерева. Ядро уже в труху превратилось, стены на месте остаются только благодаря заболони. Разумеется, толщина стен сруба должна быть оптимальная.

Сердцевина (рыхлая первичная ткань) — заведомо мертвая древесина, легко прогрызается жучками — древоточцами.

Источник

Строение древесного ствола и коры

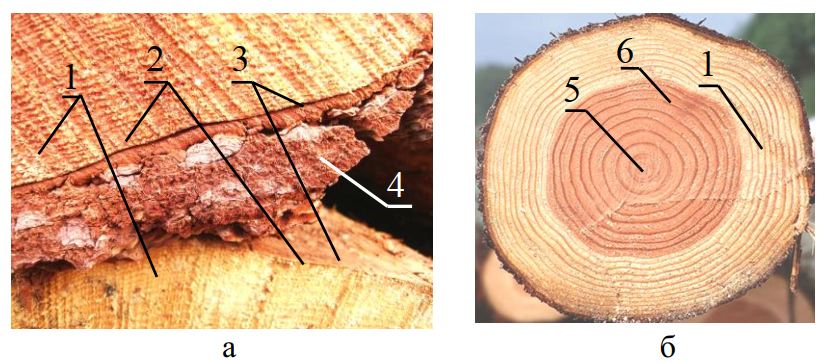

Древесный ствол имеет сложную структуру, которая включает следующие элементы (рис. 1):

- древесина:

- сердцевина;

- внутренняя (ядровая) часть ствола;

- внешние слои древесины (заболонь);

- камбий;

- внутренний слой коры (луб);

- корка (слой отмерших клеток, пробковый слой или вторичная кора, перидерма).

Рис. 1. Анатомическое строение древесного ствола и коры: а – фрагмент среза слоев коры; б – поперечный срез ствола; 1– заболонь (наружный слой древесины); 1 – камбий; 3 – луб; 4 – корка; 5 – сердцевина; 6 – ядро

1. Древесина

1.1. Сердцевина

В раннем возрасте древесина всех деревьев состоит только из заболони. Через некоторое время, по мере созревания, происходит отмирание центральной части и образуется сердцевина. Сердцевина – это небольшого диаметра центральная часть ствола отмершей древесины. Она малой прочности, состоит из рыхлой первичной ткани, которая легко загнивает.

1.2. Внутренняя часть ствола (ядро)

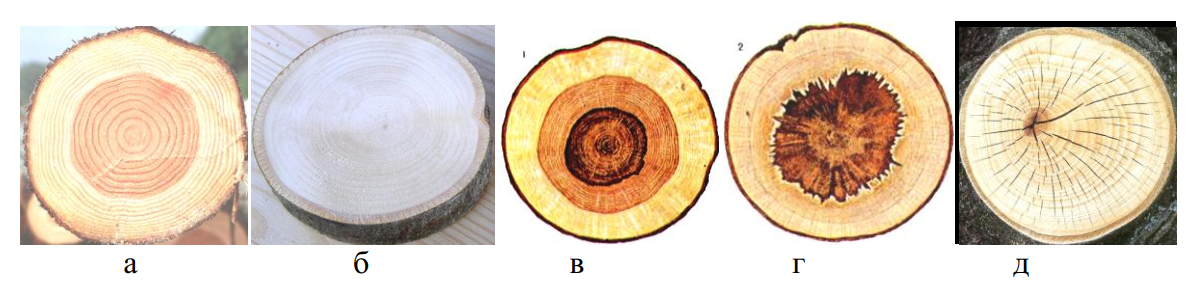

В древесине выделяется внутренняя часть ствола, или, как ее еще называют, ядро, состоящая из спелой древесины. В процессе созревания деревьев происходит отмирание спелой древесины. Этот процесс сопровождается потемнением центральной части ствола. У разных пород различная степень интенсивности потемнения. Интенсивное потемнение наблюдается у так называемых ядровых пород (рис. 2, а, в, г, д). К ядровым породам относятся, например, лиственница, сосна.

Породы с однородной окраской древесины называются безъядровыми (рис. 2, б). К ним относятся, например, ель, пихта.

Рис. 2. Примеры структуры пород деревьев: а – ядровая порода (сосна); б – безъядровая порода; в – округлое двухзональное ядро (в центре сформировавшееся ядро, а вокруг него морозное ядро); г – звездчатое ядро; д – срез осины

Стенки клеток ядра у хвойных пород пропитаны смолою. Движения влаги по клеткам ядра нет, поэтому древесина ядровой части ствола обладает большей прочностью и стойкостью к загниванию, чем наружная часть древесины, называемая заболонью.

1.3. Внешние слои древесины (заболонь)

Ядровую часть окружает физиологически активная наружная светлоокрашенная зона древесины, примыкающая к образовательной ткани – камбию. Эта часть ствола называется заболонью. От внутренней части ядровой древесины она отличается более светлой окраской. По клеткам заболони перемещается влага с растворенными в ней питательными веществами, поэтому она в сравнении со спелой ядровой древесиной имеет более высокую влажность, меньшую механическую прочность, наименьшую стойкость к биологическому повреждению, поражениям грибами и насекомыми. В пиломатериалах вследствие значительной усушки заболонь усиливает коробление древесины.

2. Кора дерева

Кора выполняет следующие физиологические функции дерева в процессе его роста:

- проводит по стволу питательные вещества, выработанные листьями;

- защищает дерево от внешних неблагоприятных условий.

Кора дерева имеет сложную структуру и состоит из следующего комплекса тканей в виде слоев:

У каждой зоны слоев специфическая структура и химический состав, каждая зона имеет свои биологические функции. Переход от одного слоя к другому может быть резким или плавным в зависимости от породы дерева.

Соотношение зон этих слоев разное у различных пород и даже у деревьев одной породы, произрастающих в разных местах. Доля корки в коре составляет от 20 до 80 %.

Чем больше диаметр ствола дерева, тем толще кора на его поверхности (табл. 1). Но с увеличением возраста дерева, а значит, и его диаметра относительный объем коры уменьшается, так как чем больше диаметр ствола, тем меньше доля коры в объеме ствола [2].

Таблица 1. Зависимость толщины коры от диаметра ствола [2]

Толщина коры уменьшается от комля к вершине ствола, и соответственно изменяется относительный объем коры по высоте ствола.

В пределах одной породы относительный объем коры тем больше, чем хуже условия произрастания дерева. Показатели объемов коры различных пород существенно различаются (табл. 2) [2].

Таблица 2. Содержание коры в объеме стволовой части дерева

Порода Сосна Ель Береза Осина Лиственница Объем коры от объема ствола, % 10−12 7−10 13−15 14−15 18−25 Кора имеет сложную структуру, которая включает граничный слой между древесиной и корой – камбий, внутренний и наружный слои коры, а также физиологические граничные зоны.

2.1. Камбий

На границе между внутренним слоем коры и древесиной располагается граничный слой, который называется камбиальным слоем или камбием. В стволе дерева камбий состоит из живых клеток древесины. Благодаря тому, что эти клетки непрерывно делятся, происходит рост тканей древесины и луба. В результате такой жизнедеятельности увеличивается диаметра древесного ствола и толщина слоя коры. В структуре ствола в сравнении с клетками других частей дерева камбиальный слой имеет самую низкую механическую прочность, на чем и основывается принцип окорки лесоматериалов.

2.2. Внутренний слой коры (луб или флоэма)

В зоне от камбия до корки расположен лубяной слой. С внутренней стороны он переходит в камбиальную зону, которая формирует клетки луба и древесины, а с внешней стороны − в пробковый камбий.

Ткани луба делятся на три вида:

- ситовидные трубки с клетками;

- механические ткани (склереиды и волокна);

- лубяная паренхима с паренхимными клетками. Каждый вид ткани выполняет свои функции.

Луб обеспечивает движение по фильтрующим трубкам, из которых он состоит, вдоль ствола дерева ко всем органам питательных органических веществ (продуктов фотосинтеза), образующихся в листьях. Волокнистая структура луба ориентирована волокнами вдоль ствола дерева.

У некоторых хвойных пород, например у сосны, клетки луба с внутренней стороны мало отличаются по строению от клеток камбия, и они называются камбиформа. Наличие клеток камбиформа определяет постепенный переход от камбия к лубу. Переход луба с внешней стороны к коре более резкий.

Различие в механической прочности и соотношении связей клеток камбия с древесиной, камбиформа с лубом и луба с коркой используется для определения видов окорки с полной очисткой древесины от луба (чистой окорки) или оставлением этого слоя (грубой окорки).

В зоне перехода между лубомрикокйо расположен слой паренхимных клеток. При делении этих клеток с внутренней стороны откладываются клетки лубяной паренхимы, а с внешней стороны образуются пробковые клетки. Оболочки последних не имеют пор и пропитаны суберином, что делает их непроницаемыми для воды и воздуха. Каркасную структуру корки образуют лубяные волокна и каменистые клетки. В целом пробковые клетки выполняют защитную функцию. Кроме перечисленных особенностей, луб имеет еще ряд свойств.

Так, в отличие от клеток корки клетки тканей луба имеют повышенное содержание урановых кислот и пентозанов, суберин отсутствует, а оболочки состоят из целлюлозы и гемицеллюлозы, не содержат лигнина [1].

В лубе содержится больше экстрактивных веществ, урановых кислот и пентозанов, но меньше лигнина. Также содержится в 1,5 раза меньше целлюлозы, чем в древесине [1].

Объемное соотношение корки и луба вдоль ствола меняется. В комлевой части сосны, где значительно развита покровная ткань, корка составляет основную долю объема коры. У ели изменение по строению и объемному соотношению корки и луба по длине ствола незначительно.

2.3. Корка

В технической литературе корка может называться по-разному, например слой отмерших клеток, пробковый слой или вторичная кора, перидерма. Во всяком случае, под этими терминами понимается наружный омертвевший слой коры, который выполняет функцию защиты тканей луба и древесины от механических повреждений, проникновения грибов и бактерий, резких колебаний температуры, испарения влаги, внешних климатических воздействий. У различных пород древесины корка имеет разную структуру и прочность. У хвойных пород она рыхлая, непрочная, поэтому в процессе окорки легко разрушается инструментами и удаляется с поверхности ствола.

Корка лиственных пород, осины и особенно березы имеет большую прочность корковой наружной части и значительно утолщенный слой луба. Эти факторы усложняют процесс окорки. Кроме того, кора березы, или береста, имеет высокую прочность в продольном направлении, а разрывается и отделяется в основном только в поперечном направлении. Это еще больше затрудняет окорку и измельчение коры.

Список литературы:

- Симонов М.Н. Механизация окорки лесоматериалов. М.: Лесн. пром-сть, 1984. 214 с.

- Симонов М.Н., Торговников Г.И. Окорочные станки. Устройство и эксплуатация. М.: Лесн. пром-сть, 1990. 182 с.

Источник