II. Методика и порядок составления родословной

Родословная отличается от генеалогического древа тем, что помимо характера родственных связей между членами семьи, отражает информацию о проявлении какого-либо признака, состоянии здоровья или патологии среди родственников.

Для построения родословной, прежде всего, необходимо собрать максимально подробную семейную информацию относительно интересующего вопроса.

Сбор генеалогической информации о наличии среди родственников консультируемого тех или иных заболеваний может проводиться разными методами: методом опроса, очного или заочного анкетирования, на основе личного обследования членов семьи.

Обычно родословная собирается по одному или нескольким интересующим исследователя признакам или болезням.

При сборе семейных анамнестических данных могут оказаться полезными некоторые практические рекомендации. Сбор семейной информации осуществлять по определенной системе: начинать от пробанда, далее переходить к его сибсам (родным братьям и сестрам), затем — к родственникам по линии матери (ее родители, братья и сестры, племянники и племянницы) и в той же последовательности — к родственникам по линии отца. Аналогичным образом собирать информацию о родственниках по линии супруга и потомстве с указанием исходов всех состоявшихся беременностей. Такой способ сбора информации позволяет пополнить родословную сведениями по восходящему, нисходящему и боковым направлениям и получить информацию о 3-4 поколениях родственников.

При сборе информации о родственниках пробанда следует акцентировать внимание не только на характере имеюшейся у них патологии (врожденной, наследственной, ненаследственной), но и на таких сведениях, как этническая и религиозная принадлежность, проживание на географически изолированной или экологически неблагополучной территории, наличие и характер профессиональных вредностей, наличие «необычных», но не нарушающих жизнедеятельность черт фенотипа, наличие случаев необоснованного отказа от вступления в брак и бесплодных браков, возраст и причина наступления смерти, особенно при редких обстоятельствах.

Эффективность генеалогического анализа зависит от достоверности, правдивости и полноты полученной информации. Безусловно, важно добиться доверительных отношений между врачом и консультируемым, но все же следует помнить о том, что из-за чувства ложного стыда или желания переложить вину на другого, люди могут скрывать случаи патологии в своей семье и находить их в семье супруга. Иногда целесообразно проводить отдельно опрос каждого члена семьи, в том числе и членов супружеской пары. Для получения более точных семейных сведений можно применять анкетирование членов семьи, использовать информацию медицинских и генеалогических документов (выписки из историй болезни, медицинские заключения, домовые книги и т.д.), проводить личный осмотр и обследование родственников больного.

После сбора генеалогической информации о конкретной семье, врач-генетик (или медицинская сестра) приступает к графическому изображению родословной. При построении родословной (генеалогического древа) используют определенные общепринятые принципы и символы, применение которых позволяет четко и единообразно толковать генеалогическую информацию о конкретной семье.

Принципы составления родословной:

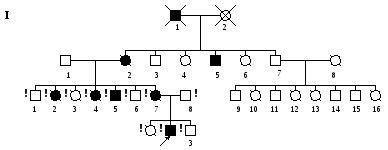

- Родословная строится снизу вверх и начинается с пробанда, который должен быть четко обозначен стрелкой.

- Лица мужского пола обозначаются квадратиками, лица женского пола – кружочками.

- Символы, изображающие больных или обладателей анализируемых признаков, затушевываются или заштриховываются, причем, разные заболевания обозначаются по-разному.

- При изображении супружеской пары кружочки, как правило, располагаются с левой стороны. Линия, соединяющая предполагаемые центры квадратика и кружочка, является линией брака.

- Братья и сестры (сибсы) располагаются в родословной в порядке рождения слева направо, начиная от старшего. Дети одной супружеской пары располагаются на одном уровне, объединяются общей чертой, которая вертикальной линией соединяется с линией брака их родителей.

- Далее последовательно изображаются родственники по линии матери пробанда, затем – его отца.

- Аналогичным образом происходит изображение родственников по линии супруга. В тех случаях, когда супруг не обследован на наличие анализируемого признака и его родословная не приводится, желательно не изображать его вообще. Внесение такого значка в родословную не дает никакой информации, а только затрудняет ее восприятие.

- Лица одного поколения должны занимать один уровень в родословной.

- Поколения обозначаются римскими цифрами слева от родословной. Нумерация поколений производится сверху вниз, поэтому поколение I – самое старшее из всех поколений, включенных в родословную, и оно занимает самый верхний уровень в ней.

- Лица одного поколения нумеруются арабскими цифрами последовательно слева направо, причем цифры располагаются под символами.

- Возраст индивида указывается арабскими цифрами, расположенными над символами.

- Если родословная очень обширная, то разные поколения можно располагать не горизонтальными рядами, а концентрическими.

- Как правило, в нижней части родословной приводится расшифровка использованных условных обозначений. Это обеспечивает возможность правильной трактовки генеалогической картины семьи любым специалистом.

- При необходимости идентифицировать конкретного члена родословной его обозначают двумя цифрами, включающими номер поколения и порядковый номер в ряду поколения (например, II-4 или IV- 5).

- Все необходимые и дополнительные сведения, которые не могут быть условно отображены в графическом виде, записываются внизу под родословной. Там же указывается дата составления родословной.

Источник

Символы, используемые при составлении родословной

Европейских королевских семей (наследование гемофилии).

III. Генеалогический анализ и особенности родословных с разными типами наследования

При проведении анализа родословной, прежде всего, следует ответить на вопрос: является ли анализируемый признак (или заболевание) в семье единичным или же встречается несколько раз? В последнем случае необходимо исключить возможность фенокопии или семейной патологии ненаследственного генеза и предположить наследственный характер признака.

Далее приступают к установлению типа наследования, для чего следует вспомнить основные генетические закономерности и изучить характерные черты родословных с разными типами наследования.

Аутосомно-доминантное наследование – наследование признаков (или болезней), развитие которых детерминируется доминантным аллелем (А) гена, локализованного в одной из аутосом. В этом случае нормальный вариант признака (или отсутствие болезни) определяется рецессивным (а) аллелем того же гена.

В соответствие с менделевскими закономерностями доминантный аллель, как правило, полностью (при полном доминировании) подавляет действие рецессивного аллеля, а потому признак (или болезнь) проявляется как у доминантных гомозигот (АА), так и у гетерозигот (Аа), и не проявляется у рецессивных гомозигот (аа). Таким образом, больные или обладающие анализируемым признаком члены родословной будут иметь генотип АА или Аа, а здоровые и не обладающие таким признаком – генотип аа.

В связи с тем, что многие доминантные гены в гомозиготном состоянии оказываются летальными, наиболее частыми типами браков в популяции оказываются браки между больными (Аа Аа) или между больными и здоровыми (Аа аа).

Родословная с аутосомно-доминантным типом наследования имеет следующие характерные черты:

- Признак (или болезнь) встречается, как правило, в каждом поколении, что называют наследованием по вертикали;

- Лица мужского и женского пола поражаются с одинаковой частотой;

- Больные мужчины и женщины одинаково передают признак потомству – мальчикам и девочкам;

- Больной член семьи, как правило, имеет больного родителя (реже родителей);

- Вероятность рождения больного ребенка, если больны оба родителя, равна 75%, если болен один из них — 50%.

- Рождение больного ребенка у фенотипически здоровых родителей может быть обусловлено несколькими причинами:

- мутацией, возникшей de novo в отдельных гаметах одного из родителей (как правило, отца);

- соматическим мозаицизмом одного из родителей, когда мутация могла возникнуть в процессе его эмбрионального развития, причем лишь в клетках-предшественницах будущих половых клеток;

- неполной пенетрантностью и варьирующей экспрессивностью патологического аллеля, присутствующего в генотипе одного из родителей без достаточного фенотипического проявления признаков патологии у него;

- возрастной зависимостью в проявлении многих наследственных болезней, при которой анализируемые члены семьи могут унаследовать патологический ген, но не иметь должного для его манифестирования возраста.

Пенетрантность – это вероятность проявления гена. Она выражается в процентах заболевших от числа носителей гена. Так, если доминантный ген проявляется в фенотипе у всех его обладателей, то его пенетрантность равна 100%. Если среди носителей патологического доминантного гена болезнь проявляется только у половины, то пенетрантность равна 50%. Разные гены обладают различной пенетрантностью: ген ретинобластомы – 80%, ген отосклероза – 40%. Носительство доминантного гена без фенотипического проявления можно заподозрить у одного из родителей, если болезнь проявилась более чем у одного из его детей, или если он имеет больных родственников (сибсов, родителей). Доминантные гены обладают и различной экспрессивностью (степенью выраженности действия гена), что обуславливает различную степень тяжести заболевания даже в пределах одной семьи – от легких и стертых форм до выраженных и крайне тяжелых. Это отчасти объясняется неполным подавлением рецессивного аллеля (гетерозиготы имеют среднюю степень выраженности доминантного признака) или влиянием других генов в генотипе. Аутосомно-доминантно у человека наследуются: резус-антиген на мембране эритроцитов, пигмент в волосах, коже и радужной оболочке глаза. К числу заболеваний с аутосомно-доминантным типом наследования относятся: ахондроплазия, несовершенный остеогенез, синдром Марфана, семейная гиперхолестеринемия, болезнь Виллебрандта, хорея Гентингтона, туберозный склероз, нейрофиброматоз Реклингаузена и др. III 2 1 IVIIРис. 3. Родословная семьи с аутосомно-доминантным наследованием болезни (синдром Марфана). Аутосомно-рецессивное наследование — наследование признаков (или болезней), развитие которых детерминируется рецессивным аллелем (а) гена, локализованного в одной из аутосом. В этом случае нормальный вариант признака (или отсутствие болезни) определяется доминантным (А) аллелем того же гена. Рецессивный аллель проявляется только в отсутствие доминантного аллеля, т.е. только у гомозигот (аа). Поэтому в гетерозиготном состоянии (Аа) он может существовать во многих поколениях, никак не проявляясь фенотипически и накапливаясь в семье. В результате первый больной рецессивной патологией появляется в семье через многие поколения после возникновения мутации. Фенотипически (или клинически) здоровые люди могут оказаться как доминантными гомозиготами (АА), так и гетерозиготными носителями патологического аллеля (Аа). Наиболее типичным типом брака при аутосомно-рецессивном наследовании является брак между двумя гетерозиготными носителями – АаАа, реже наблюдаются браки между больными и здоровыми типа ааАА или ааАа. Родословная с аутосомно-доминантным типом наследования имеет следующие характерные черты:

- Признак (или болезнь) встречается редко, не в каждом поколении;

- Больные дети рождаются, как правило, у здоровых родителей;

- Болеют в основном, сибсы (братья, сестры), что называют наследованием по горизонтали;

- У больного родителя могут рождаться здоровые дети;

- Все дети больных родителей являются гетерозиготными носителями патологического гена.

- Лица мужского и женского пола поражаются с одинаковой частотой;

- Больные мужчины и женщины одинаково передают признак потомству;

- Вероятность рождения больного ребенка в браке двух гетерозигот равна 25% для каждого последующего ребенка, независимо от числа уже имеющихся больных детей.

- Чем больше количество детей в семье, тем соотношение больных и здоровых ближе к соотношению 1:3.

Частота аутосомно-рецессивной патологии возрастает в изолятах и популяциях, где существует высокий процент кровнородственных браков. Это объясняется тем, что в семьях, отягощенных рецессивным геном, концентрация гетерозиготных носителей выше, чем в общей популяции, а вероятность рождения больного ребенка оказывается тем выше, чем выше степень кровного родства между супругами и процент общих генов. Таблица 1.

Источник