Папоротникообразные: общая характеристика

Общая характеристика папоротникообразных. Современные папоротникообразные объединяют три отдела высших споровых растений: Плауновидные, Хвощевидные и Папоротниковидные. Считают, что высшие растения произошли от древних зеленых пресноводных водорослей, приспособившихся к жизни на суше. Неизвестно, как выглядели непосредственные предки высших растений. Их происхождение связывают с риниофитами (псилофитами) – растениями, не расчлененными на вегетативные органы. Палеоботанические находки этих растений, появившихся в силуре и вымерших в девоне, позволили разработать оригинальную гипотезу происхождения морфологически сложно устроенных современных растений. В настоящее время папоротникообразные, широко распространенные по земному шару, представлены главным образом травянистыми растениями. Большинство древовидных плаунов, хвощей и гигантских папоротников вымерло, образовав запасы каменного угля.

В жизненном цикле всех папоротникообразных преобладает спорофит. Обычно это многолетнее растение, обладающее дифференцированными тканями и имеющее расчлененное корневище с придаточными сильно укороченными корнями, стебель и листья.

Спорофиты всех папоротникообразных имеют развитую проводящую систему, связывающую все органы растения в единое целое. Проводящие элементы ксилемы у них практически всегда представлены трахеидами, а не сосудами, как у семенных растений, но есть и исключения из этого правила. У большинства папоротникообразных между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий, т. е. растения не способны к вторичному утолщению.

На листьях (спорофиллах) формируются спорангии, в которых в результате мейоза образуются гаплоидные споры. В благоприятных условиях из спор развивается гаметофит – заросток.

Гаметофит у всех папоротникообразных – самостоятельно живущий организм. На нем развиваются архегонии и антеридии, в которых образуются гаметы. Среди папоротникообразных существуют равноспоровые и разноспоровые растения. У равноспоровых все споры одинаковые, из них образуются обоеполые заростки, несущие и антеридии, и архегонии. У разноспоровых растений в одних спорангиях развиваются микроспоры, в других – мегаспоры (макроспоры). Из микроспор вырастают редуцированные мужские заростки с антеридиями, из мегаспор – более крупные женские заростки с архегониями. Образующиеся в антеридии многочисленные дву- или многожгутиковые сперматозоиды выходят из него и проникают в архегоний, где один из них сливается с яйцеклеткой. Образуется диплоидная зигота. Оплодотворение у папоротникообразных (как и у моховидных) возможно лишь при наличии капельно-жидкой воды.

После многократного деления из зиготы развивается многоклеточный зародыш, состоящий из зародышевых органов: корешка, стебелька и листочка. Первое время зародыш получает необходимые для жизнедеятельности вещества из гаметофита, с которым он соединен специальной ножкой. Когда вегетативные органы спорофита начинают самостоятельно функционировать, гаметофит постепенно отмирает.

Отдел Плауновидные. Плауновидные – одна из наиболее древних групп высших растений, объединяющая в настоящее время около 1100 видов. Современные плауновидные распространены по всему земному шару – от Арктики до тропиков. В умеренных широтах это, как правило, многолетние травянистые, обычно вечнозеленые растения, обладающие дихотомическим ветвлением. Под покровом леса плауны образуют сплошной ковер. Для этих растений характерна микрофилия, т. е. мелколистность. Листья на стебле обычно располагаются по спирали и подразделяются на вегетативные листья (трофофиллы) и спороносные листья (спорофиллы). У современных плаунов спорофиллы обычно собраны на верхушках стеблей, образуя спороносные колоски, или стробилы.

Среди плауновидных имеются как равноспоровые, так и разноспоровые растения.

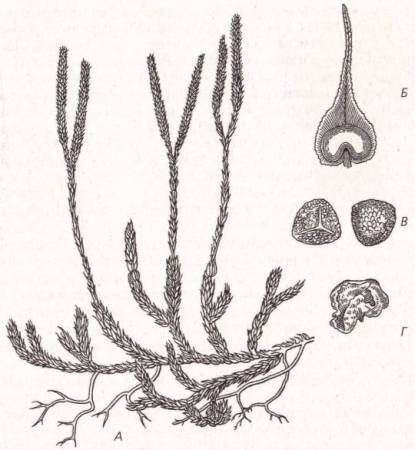

Порядок Плауновые. Этот порядок объединяет равноспоровые небольшие травянистые растения. Типичным представителем этой группы может служить плаун булавовидный (рис. 60).

Рис. 60. Плаун булавовидный: А – спорофит со спороносными колосками; Б – спорофилл со спорангием; В – споры; Г – заросток

Это вечнозеленое травянистое многолетнее растение со стелющимся стеблем длиной 1–3 м встречается в хвойных лесах на бедных почвах. От стелющегося по субстрату стеблю вверх растут приподнимающиеся надземные дихотомически разветвленные побеги, на верхушках которых формируются спороносные колоски. На верхней стороне плотно расположенных на оси колоска спорофиллах развивается по одному спорангию. В них в результате мейоза клеток спорогенной ткани образуются одинаковые мелкие гаплоидные споры. После созревания они высыпаются на землю.

У плауна булавовидного споры долго находятся в состоянии покоя, постепенно погружаясь в почву. Спустя несколько лет споры прорастают, образуя заросток – гаметофит. Сначала заросток плауна представляет собой бесцветный малодифференцированный комок клеток. Заросток вступает в симбиоз с почвенными грибами, обеспечивающими его питание. В течение почти пятнадцати лет он развивается и приобретает форму, характерную для данного вида, – маленький клубенек около нескольких миллиметров в поперечнике.

Антеридии и архегонии образуются на верхней поверхности заростка и погружены в его ткань. Наружу выступает только шейка архегония. Оплодотворение осуществляется в дождливую погоду. Многочисленные мелкие двухжгутиковые сперматозоиды через шейку проникают в брюшко архегония, где один из них сливается с яйцеклеткой. Сразу после образования зигота начинает делиться и дает начало зародышу, вырастающему в многолетнее вечнозеленое растение – спорофит.

Для плаунов характерно также вегетативное размножение частями стебля.

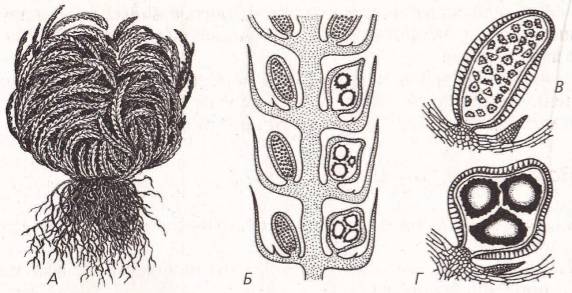

Порядок Селагинелловые. Селагинелловые обитают в основном в тропических и субтропических областях. В России встречается лишь 8 из почти семисот видов этого порядка. Основное отличие селагинелл от плаунов заключается в том, что в их спороносном колоске находятся спорангии двух типов. В более крупных (мегаспорангиях) образуются 4 крупные мегаспоры, в мелких спорангиях формируются многочисленные микроспоры (рис. 61).

Рис. 61. Селагинелла: А – общий вид; Б – спороносный колосок (продольный разрез); В – микроспорангий; Г – мегаспорангий

Из прорастающей мегаспоры развивается женский заросток, на котором формируется несколько архегониев. Микроспора дает начало редуцированному мужскому гаметофиту с единственным антеридием. Оплодотворение осуществляется так же, как и у плаунов. Первое время диплоидный спорофит, питается за счет женского гаметофита.

У плаунов происходит ярко выраженная смена поколений, причем в цикле развития доминирует спорофит. Редукционное деление происходит в спорангии при образовании спор. У равноспоровых растений формируются обоеполые гаметофиты, у разноспоровых – мужские и женские. Заростки, особенно мужские, сильно редуцированы.

Значение плауновидных. Являясь автотрофами, плауновидные вносят вклад в формирование первичной продукции экосистем, однако их хозяйственное значение не столь велико, как у представителей других отделов.

- Плауны содержат алкалоиды, которые применяют в медицине.

- Споры плауна булавовидного используют для обсыпки пилюль и в качестве детской присыпки.

- Среди плаунов встречаются ядовитые виды, их яд нарушает работу нервно-мышечных синапсов (действие, схожее с ядом кураре).

- Споры плауна используют в металлургической промышленности. Формы для литья обсыпают порошком из спор, и металлические детали легко отстают от стенок формы.

Источник

9. Характеристика папоротников

Большинство современных папоротников — травянистые растения, но во влажных тропических областях встречаются также папоротники-деревья. Некоторые из современных папоротников живут на стволах деревьев, а некоторые виды стали комнатными растениями.

Папоротники являются многолетними травянистыми растениями. У папоротников развиты все органы растения — корень , стебель и листья . У них хорошо развито корневище . Папоротники могут размножаться кусочками корневища.

У этих растений хорошо развита проводящая система. По проводящей ткани вода с растворёнными в ней минеральными веществами перемещается из корней в листья, а образующиеся в результате фотосинтеза вещества из листьев поступают в другие органы.

Папоротники размножаются спорами . Споры образуются на нижней стороне листа в особых спорангиях . Когда они разрываются, споры высеваются.

Если споры попадают на влажную почву, то они прорастают, образуя маленькую сердцевидную зелёную пластинку — заросток .

Заросток прикрепляется к почве ризоидами. На его нижней стороне находятся половые органы, в которых образуются гаметы: в мужском органе формируются сперматозоиды, а в женском развивается яйцеклетка.

Сперматозоиды имеют жгутики и по капельке воды они передвигаются в женский орган. Там сперматозоид сливается с яйцеклеткой и происходит оплодотворение. Образуется зигота, которая начинает делиться. Вырастает молодое растение.

Источник

Общая характеристика отдела Папоротниковидные (Polypodiophyta).

Папоротники – древнейшая группа высших споровых растений. Вместе с плауновидными и хвощевидными они росли во влажных лесах в карбоне, их остатки образовали залежи каменного угля. В настоящее время насчитывается около 10 тыс. видов.

Папоротники распространились по всему миру и в разных условиях местообитания: во тропических лесах, на скалах и в водоемах. Большинство — многолетние наземные травы, встречаются вечнозеленые деревья со стеблем до 10 м и маленькие растения в несколько мм, а также эпифиты на стволах и ветвях деревьев. Имеются с крупными перистыми (однажды, дважды и многократно рассеченные) листья, которые называют вайями. Они в отличие от обычных листьев длительно растут верхушкой, а не основанием. При этом образуют разворачивающуюся «улитку». В мезофилле листа некоторых видов для размножения закладываются выводковые почки. Часто вайи совмещают фотосинтетическую и спороносную функции.

Большинство папоротников средней полосы имеют мясистые корневища с придаточными корнями и ежегодно образующимися розетками листьев.

Спорангии располагаются на нижней стороне листьев и собраны в группы – сорусы, часто прикрытые покрывальцем. У некоторых их роль выполняет завернутый край листа.

Почти все папоротники – равноспоровые, исключение составляют водные. Споры образуются в результате редукционного деления и могут находиться в покое несколько лет. Они — гаплоидные и дают гаплоидный гаметофит: обоеполый зеленый заросток, который питается самостоятельно. Антеридии и архегонии расположены на нижней стороне заростка. Сперматозоиды многожгутиковые.

После оплодотворения образуется диплоидная зигота, а из нее диплоидный спорофит — растение. Он вначале внедряется в ткани заростка, а затем образует собственные придаточные корни.

Класс Ужовниковые (Ophioglossopsida).

Ужовниковых (змееязычковых) — около 80 видов. Все относятся к одному семейству. Большинство – тропические растения высотой 30-40 см с подземным корневищем, от которого отходит один лист. Он медленно развивается до 3-5 и более лет. Верхушка листа — спороносная, со спорангиями или синангиями (группа сросшихся спорангий), расположенными в виде кисти или колоска.

Наиболее распространен по сырым лесным полянам Ужовник обыкновенный с цельным листом и спорангиями, собранными в колос, и Гроздовник полулунный с перистым листом и спорангиями, собранными в метелку, растет в более сухих условиях.

Спорангии – крупные, без кольца, имеют многослойную стенку. Гаметангии — подземные, вступают в симбиоз с грибами (микотрофные), многолетние, могут существовать до 20 лет.

Представители класса имеют самое большое количество хромосом в клетках (двойной набор – 1260-1320).

Приурочены к затененным лесам, лугам, болотам, обычны в тундре.

А – Ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum):

1 — верхняя часть растения с листом, 2 — нижняя часть — с корнями, 3 — гаметофит с антеридиями и архегониями, 4 — часть спороносного участка со спорангиями.

Б – Гроздовник полулунный (Botrychium lunaria):

5 — растение, 6 — часть спороносного участка со спорангиями.

Источник