52. Отдел плауновидные. Общая характеристика, цикл развития, значение. Классификация, общая характеристика, цикл развития.

самая древняя группа из ныне живущих высших растений, сохранившая комплекс примитивных признаков и насчитывающая около 1200 видов. Современные плауновидные представлены исключительно травянистыми жизненными формами. Объединяет два класса – равноспоровые плауновые(баранец и плаун) и разноспоровые полушниковые(селагинелла обыкновенная; полушник морской, озерный, азиатский) Плауновидные. Это сосудистые растения с прямостоячими (у большинства видов) или стелящимися стеблями, покрытыми мелкими листочками. Многие виды образуют споры в шишковидных структурах — стробилах. Плауны обычны в северных лесах, но широко представлены и в тропиках. У полушника, или шильника (род Isoetes) длинные узкие листья отходят от укорененного в иле укороченного стебля. Все растение часто полностью погружено в мелкую воду. Споры у него образуются в полостях у основания листьев. Плауновидные сходны с папоротниками по жизненному циклу, но отличаются от них, во-первых, мелкими размерами листьев, в которых, впрочем, содержатся проводящие ткани (жилка), а во-вторых, присутствием у мужской гаметы (сперматозоида) всего двух жгутиков (у папоротниковидных их много). Последний признак сближает их с мхами. У многих видов спороносные листья формируются только на концах специализированных побегов, отличаются от вегетативных листьев и собраны в длинные узкие стробилы. Из спор развиваются образующие гаметы растения — заростки, обычно представляющие собой компактные подземные структуры. У рода Selaginella, распространенного главным образом в тропиках, споры различаются по размеру и дают заростки двух типов — мужские и женские. Обнаружено много близких к плауновидным ископаемых форм. Некоторые из них были крупными деревьями с дихотомически разветвленными стволами, покрытыми чешуевидными листочками; несколько таких видов размножались настоящими семенами.

53. Отдел хвощевидные. Общая характеристика, цикл развития, значениеКлассификация, значение в природе и жизни человека, особенности размножения.++

Единственный род Хвощ (Equisetum), включающим около 25 видов. Как и у всех высших споровых растений, у хвощей в жизненном цикле преобладает спорофит. Все современные хвощи – многолетние корневищные травы. Стебель часто ребристый членистый, легко разламывающийся в узлах. Междоузлия полые. Клетки эпидермиса стебля пропитаны кремнеземом, который играет не только механическую, но и защитную роль: благодаря этому хвощи практически не поедаются животными. Основную роль в фотосинтезе у хвощей играют стебли, а листья почти утратили эту способность. Листья у них мелкие, с одним простым коллатеральным пучком. Они срастаются основаниями, образуя зубчатое влагалище. Форма влагалища, цвет, форма и время жизни зубцов различны у разных видов, и эти признаки используются при определении хвощей. жизненный цикл и чередование поколений. Споры образуются на верхушке стебля в компактных стробилах; у некоторых видов для этого развивается особый спороносный стебель, лишенный хлорофилла. Споры прорастают в половые заростки. Хвощевидные — самостоятельная, хотя и близкая к папоротникам, линия эволюции.

Источник

Отдел Плауновидные. Общая характеристика. Система.

Сходны с мхами, являются сосудистыми растениями. В современной флоре представлены тремя порядками: плауновые, селагинелловые, полушниковые – и почти 1000 видами, распространены по всему земному шару.

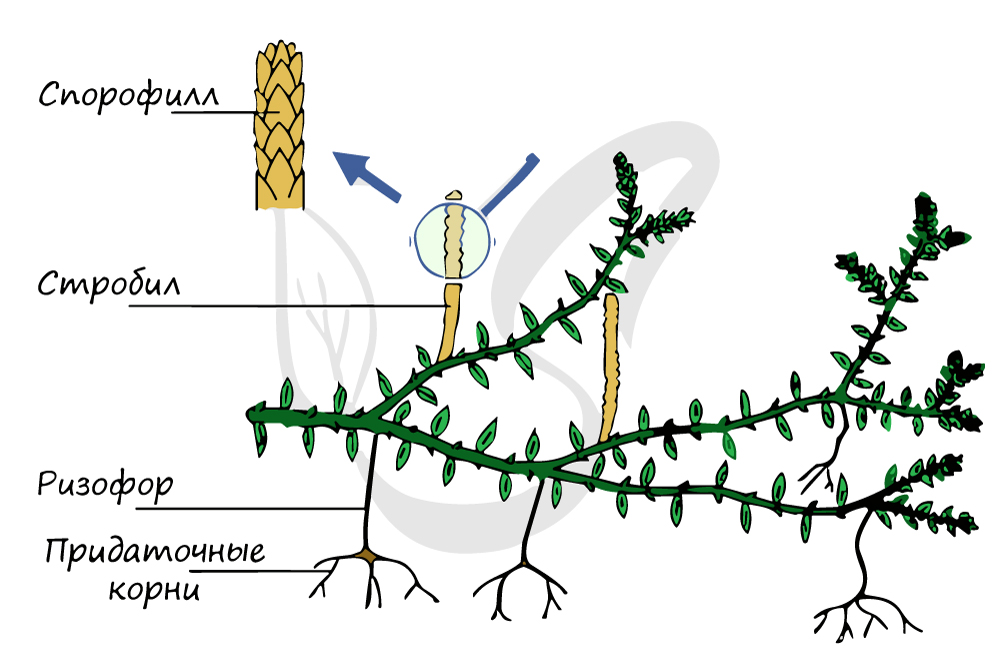

У современных форм плаунов листья сравнительно небольшие и расположены спиралью вокруг ползучего или приподнимающегося стебля. Вниз от стебля идут похожие на корни ветвящиеся ризофоры. Споры образуются на верхней стороне спорофиллов, собранных в вертикальные колоски или шишечки. Как и у папоротников, споры плауна образуют заростки с антеридиями и архегониями; после оплодотворения на заростках из зигот прорастают спорофиты, и

Некоторые плауновидные (селагинеллы и полушники) образуют мужские и женские споры. Разноспоровость — это общая тенденция всех папоротникообразных, проявлявшаяся и у хвощей, и у папоротников, а у предков семенных растений достигшая вершины своего развития, выразившегося в образовании семени. Разноспоровые плауны также едва не достигли уровня семенных растений (у некоторых селагинелл и ископаемых полушников женская спора прорастает, не покидая спорангия), но, по-видимому, «опоздали» и не смогли дать начало семенным плауновидным.

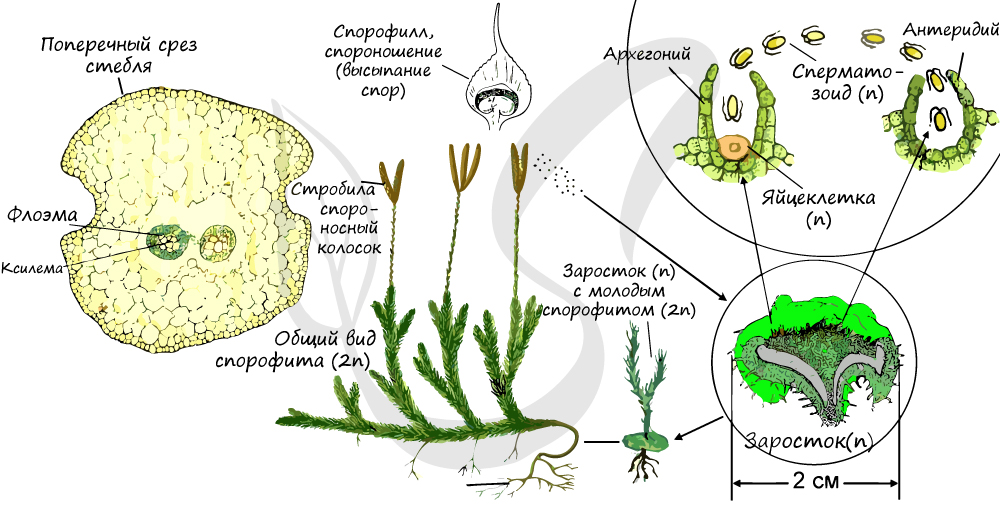

Гаметофиты (называемые также заростками) равноспоровых и разноспоровых форм плауновидных резко различаются между собой. Гаметофиты равноспоровых форм ныне живущих плауновидных подземные или полуподземные, мясистые, длиной 2—20 мм. Они обоеполые, ведут сапрофитный или полусапрофитный образ жизни и созревают в течение 1 — 15 лет. Гаметофиты разноспоровых плауновидных однополые, незеленые, развиваются обычно в течение нескольких недель за счет питательных веществ, содержащихся в споре, и по достижении зрелости не выступают или лишь слегка выступают наружу, за пределы оболочки споры.

Почти все плауны занесены в Красную книгу России, находятся под охраной как древние, вымирающие растения.

Класс Плауновые. Общая характеристика. Представители. Распространение. Значение.

Насчитывает 200 видов. Многолетние травы, неспособные к вторичному утолщению. Спорофит — многолетнее вечнозеленое растение. Спорофиллы нередко образуют стробилы. Спорангии — одиночные почковидные, расположены на нижней стороне или в пазухе спорофиллов. Споры – мелкие, равные по величине (равноспоровые).

Гаметофит (заросток) – бесцветный в виде клубенька, обоеполый, вступает в симбиоз с грибами. Развивается в течение 6. 15 лет.

Плаун сплюснутый –Lycopodium complanatum с веерообразно расположенными, вильчатыми побегами и 2. 6 спороносными колосками, встречается в сосновых, сосново-пихтовых и смешанных лесах.

Плаун годичный – L. annotinum с ползучим стеблем и одиночными спороносными колосками, произрастает в хвойных лесах по всей России.

Плауны с ползучими побегами – булавидный и сплюснутый, растущие в редкостойных сосняках на песчаной почве, иногда образуют «ведьмины круги». Они возникают при вегетативном размножении спорофитов. Имеют разные очертания, их ширина зависит от скорости и продолжительности роста ползучих побегов.

Плаун Баранец обыкновенный – Huperzia selago встречается в лиственных лесах на альпийских и субальпийских лугах, редко в сосняках и ельниках. Спорангии распложены в пазухах спорофиллов, не отличаются от обыкновенных листьев. Стебель — короткий, дихотомически ветвящийся. Вместо спорангиев часто образуются выводковые почки. Растение ядовитое.

Плаун булавовидный – L. clavatum, произрастает в лесной зоне хвойных лесов, имеет ползучий стебель с 2. 3 или 4 спороносными колосками.

Споры плаунов содержат невысыхающие масла. Споры применяют в медицине в качестве детской присыпки, при фасонном литье металлов; используют также для получения желтой (плаун баранец) и зеленой (плаун сплюснутый) краски.

Источник

Плауны

Плауны — многолетние травянистые корневищные растения. Являются одними из самых древних высших растений. Это вечнозеленые растения, у которых отсутствует камбий и, соответственно, нет древесных форм. Часто обитают в хвойных лесах. Представители: плаун булавовидный, полушник озерный, селагинелла сибирская.

В данном отделе имеются водные растения, к примеру — род полушник. Отдельные виды плаунов обитают в тропических условиях и являются эпифитами — растениями, которые селятся на других растениях, но при этом не являются паразитами.

В пустынях в условиях засухи плауны рода селагинелла могут входить в состояние криптобиоза (от греч. kryptos — тайный, скрытый и bio — жизнь). Это состояние характеризуется обезвоживанием тканей и органов растения с целью вживания.

Строение плаунов

Рассмотрим плауны на примере типичного представителя — плауна булавовидного. Листья у плауна булавовидного расположены густо, покрывают стебель. Листья цельные, мелкие. Для стебля характерно дихотомическое ветвление, побег разделяется на надземную и подземную части, вглубь почвы от подземной части отходят придаточные корни.

Наиболее важной морфологической особенностью является наличие у плаунов микрофилл. Микрофилл представляет собой лист высших растений, образованный выростом стебля (энационный лист). Такой лист всегда имеет только одну жилку, маленькие размеры и простую форму. Листорасположение может быть супротивным, мутовчатым.

У класса плауновые, к которому относится плаун булавовидный, отсутствует аэренхима, крупные межклетники (полости) в тканях. Среди них нет водных растений.

На рисунке имеется новый термин «ризофор». Ризофор — корневая подставка, орган, образующийся на стеблях у некоторых растений. Ризофоры имеют вид длинных тонких корней, которые, достигая земли, образуют придаточные корни.

На поверхности спорофилла (фертильного листа) находятся спорангии. Спорофилл может располагаться среди обычных (стерильных) листьев, либо несколько спорофиллов могут объединяться вместе: такая структура называется стробила. Стробила представляет собой спороносный побег, ограниченный в росте.

Гаметофиты плауна булавовидного значительно упрощены, представляют собой фотосинтезирующие или бесцветные (вступающие в симбиоз с грибом) образования. Антеридии могут развиваться на одном гаметофите с архегониями, могут и располагаться отдельно на разных гаметофитах.

Жизненный цикл плауна

На спорофите материнские клетки (2n) внутри спорангиев, расположенных на спорофиллах (которые собраны в стробилы) делятся мейозом. В результате деления мейозом из материнских клеток (2n) получаются гаплоидные споры (n). С течением времени стенка спорангия разрывается, и споры рассеиваются во внешнюю среду, где из них прорастает заросток — гаметофит (n) с ризоидами, на котором расположены мужские половые органы — антеридии, и женские — архегонии.

Мужской гаметофит называется микрогаметофитом, а женский гаметофит — макрогаметофитом. Особенно необычно, что гаметофиты развиваются под оболочками спор. Только после созревания микрогаметофит и макрогаметофит разрывают оболочку споры. Из антеридия во внешнюю среду выходит сперматозоид.

Значение плаунов

Плаун применяется в гомеопатии при некоторых болезнях желудочно-кишечного тракта и нарушениях метаболизма (обмена веществ). Используется в фармацевтической практике для предотвращения слипания пилюль. Из плауна изготавливают детскую присыпку.

Многие плауны содержат в составе ядовитые вещества из-за чего не поедаются животными. Отдельные виды содержат парализующий яд, сходный по механизму действия с ядом кураре, который блокирует ацетилхолиновые никотиновые рецепторы поперечно-полосатых мышц, вследствие чего дыхательные движения диафрагмы прекращаются и наступает смерть от удушья.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник