- Строение зерна злаковых культур

- 1. Зерновые культуры Тема № 1

- Тема № 2

- 1.1. Общая характеристика зерновых культур

- Р а б о т а 1. Внешнее и анатомическое строение зерна

- Р а б о т а 2. Морфологические и биологические отличия хлебов первой и второй групп

- 1.1 Общие особенности строения растений зерновых хлебов Корневая система

Строение зерна злаковых культур

Зерновка любого злака состоит из трех основных частей: зародыша, эндосперма и оболочек (рис. 1). Они имеют разное строение и химический состав, а также характеризуются различными физиологическими функциями.

Оболочки защищают зерновку от вредных воздействий — механических повреждений и попадания ядовитых веществ, особенно опасных для зародыша. Благодаря непроницаемости оболочек для разнообразных органических и неорганических веществ зерно можно обрабатывать ядохимикатами, чтобы уничтожить споры грибов, вызывающих болезни растения.

Оболочки пропускают внугрь зерна воду и кислород, необходимые для прорастания зерна.

При повреждении оболочек открывается доступ микроорганизмов внутрь зерна и в результате снижается его стойкость при хранении.

Зерновка имеет две прочно сросшиеся между собой оболочки: верхнюю — плодовую и под ней — семенную.

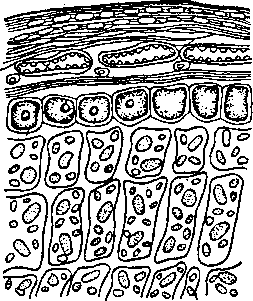

Плодовая оболочка (перикарпий), развивающаяся из стенок завязи, состоит из трех слоев клеток: продольного, поперечного и трубчатого. Эти клетки крупные, толстостенные, одревеневшие, полые внутри (рис. 2). Продольный слой включает несколько рядов клеток, идущих вдоль главной оси зерна. Этот слой слабо окрашен в соломенно-желтый цвет. На верхушке зерна пшеницы клетки продольного слоя образуют полые выросты — бородку. У твердой пшеницы бородка выражена слабо.

Клетки поперечного слоя расположены перпендикулярно к главной оси зерна. Этот слой окрашен в более интенсивный желтый цвет. Поперечный и продольный слои плодовой оболочки соединены непрочно, нередко между ними имеются разрывы или они полностью отстают один от другого.

Трубчатый слой состоит из отдельных или соединенных между собой трубочек. Около зародыша этот слой сплошной, в других частях зерна встречаются лишь отдельные его клетки.

Рис. 2. Часть поперечного разреза зерна пшеницы

Следующая за плодовой — семенная оболочка также состоит из трех слоев — прозрачного водонепроницаемого слоя плотно сросшего

ся со вторым ярко окрашенным пигментным слоем, и гиалинового совершенно прозрачного набухающего слоя. Первый и второй слои образованы удлиненными клетками с тонкими стенками. В среднем — пигментном слое семенной оболочки содержатся красящие вещества, придающие окраску зерну.

У пшеницы толщина плодовой и семенной оболочек колеблется от

В процессе переработки зерна в муку оболочки отделяют, получая при этом побочный продукт — отруби. В настоящее время отруби относят к высокоценному продукту, содержащему значительное количество клетчатки, который можно использовать не только как корм скоту, но и в качестве добавок, повышающих пищевую ценность продукта за счет содержания пищевых волокон. Их используют в производстве хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий, а также в виде экструдированных продуктов.

Основная масса зерна заполнена эндоспермом (от лат. endo — внутри, sperma — семя). Эндосперм состоит из наружного алейронового слоя, образованного из толстостенных, крупных клеток, заполненных белковыми тельцами с вкраплениями капелек жира. Этот слой представлен одним (у пшеницы, ржи, овса, кукурузы, проса и др.) или несколькими (у ячменя) рядами клеток. Эта особенность может быть использована для обнаружения под микроскопом примеси ячменной муки в пшеничной или ржаной.

Собственно эндосперм представлен тонкостенными крупными клетками, часто неправильной формы, заполненных крахмалом и белками (рис. 2). Белки как бы образуют сплошную матрицу, в которую нкраплены крахмальные гранулы разных размеров. В центре эндосперма клетки крупные, тонкостенные. По мере удаления от центра размер клеток уменьшается, соответственно уменьшается доля крахмала, а количество белка увеличивается. Белок может быть плотно прикреплен к крахмальным зернам (так называемый прикрепленный белок) и не удаляться с них при интенсивной технической обработке. Другая часть белка легко отделяется, это так называемый промежуточный белок.

Со стороны спинки к эндосперму прилегает зародыш — зачаток будущего растения. Он состоит из почечки, зачаточного корешка и щитка (рис. 1). Щиток плотно прилегает к эндосперму и служит органом, через который питательные вещества эндосперма при прорастании зерновки поступают в зародыш. Зародыш содержит много сахаров, азотистых веществ, жира, витаминов и ферментов.

Зерно различных злаков состоит из одних и тех же анатомических частей и имеет сходный химический состав.

От количественного соотношения анатомических частей зерна, имеющих различную пищевую ценность, зависит выход сортовой муки и крупы. В табл. 1 приведены средние весовые соотношения частей зерна злаковых культур.

Весовое соотношение составных частей зерна различных культур, %

Плодовая и семенная оболочки

Источник

1. Зерновые культуры Тема № 1

Морфологическая характеристика хлебов 1 группы. Строение зерновки, соцветия, растения. Морфологические признаки пшеницы, ржи, тритикале, ячменя и овса. Пленчатые и голозерные формы.

Тема № 2

Отличительные признаки мягкой и твердой пшеницы. Двурядный и многорядный ячмень.

Производство зерна является ключевой проблемой и основой всего сельскохозяйственного производства. К зерновым культурам относятся: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, просо, сорго, рис, гречиха. Все они, кроме гречихи, принадлежат к семейству Мятликовые (Роасеае) и имеют много общих морфологических признаков. Гречиха – представитель семейства Гречишные (Poligonaceae). По биологическим и морфологическим признакам зерновые культуры делятся на две группы: хлеба первой и второй групп.

1.1. Общая характеристика зерновых культур

Задание: 1) изучить и описать особенности анатомии и морфологии зерна всех зерновых культур (строение, размер, форму, плёнчатость, окраску, характер поверхности, наличие хохолка, консистенцию);

2) изучить морфологические и биологические различия между хлебами первой и второй групп;

3) изучить фазы роста и развития зерновых культур в сопоставлении с этапами органогенеза;

4) научиться отличать зерновые культуры по числу зародышевых корешков, окраске всходов, язычкам и ушкам, кустистости и высоте растений, наличию воскового налета на листьях и стеблях, по продолжительности фаз роста и развития растений, степени развития первичной и вторичной корневой системы.

Материалы и оборудование: наборы семян хлебов обеих групп в кюветках или чашечках, муляжи семян, продольный и поперечный срезы зерна (рисунок), гербарий или живые растения, соцветия, пинцеты, разборные доски, увеличительные стекла (лупы).

Р а б о т а 1. Внешнее и анатомическое строение зерна

Зарисовать внешнее и анатомическое строение зерна.

Внешнее строение зерна Анатомическое строение зерна

Р а б о т а 2. Морфологические и биологические отличия хлебов первой и второй групп

Изучить морфологические и биологические отличия хлебов первой и второй групп. Заполнить табл. 1.1.

Источник

1.1 Общие особенности строения растений зерновых хлебов Корневая система

Жизненный цикл высшего растения или онтогенез у однолетних культур – развитие растения от семени до семени, у многолетних – от прорастания семени до отмирания растения.

Онтогенез состоит из роста и развития растения. Рост – увеличение размеров и массы растений. Развитие – качественные изменения структуры и функций отдельных органов растений в онтогенезе, переход растений из одного этапа органогенеза в другой, из одной фазы развития в другую.

Существуют несколько подходов к периодизации жизненного цикла растения.

— Периоды развития. Вегетативный период (у однолетних культур период от всходов до начала бутонизации, у многолетних – от начала весеннего отрастания до бутонизации, когда происходит рост корней, стеблей, листьев, интенсивное потребление питательных веществ, воды. Генеративный период (период от начала бутонизации до полной спелости семян, т.е. формирование репродуктивных органов – соцветий, цветов и органов размножения – плодов, семян).

— Стадии развития. Отражают приспособительные изменения растений к условиям существования в онтогенезе. Смена условий внешней среды, необходимых для индивидуального развития растений, характеризует основные различия стадий.

— Возрастные периоды. В течение их растения переходят от ювенильного состояния (юности) к зрелости и затем к старению и смерти.

— Фенологические фазы развития и роста, характеризующиеся чётко выражеными внешними изменениями у растений (фазы прорастания семян, появление всходов, роста стебля, цветения, образование и созревание плодов и семян) и другими признаками.

— Этапы органогенеза – последовательное образование и развитие отдельных органов развития в онтогенезе.

Все процессы, характеризующие разные периоды органогенеза, протекают синхронно и взаимосвязаны (табл. 1).

Таблица 1 — Взаимосвязь возрастных и органообразовательных процессов в онтогенезе однолетних растений

Источник