Пшеница относится к злаковым так как?

Пшеница – представитель семейства злаковых. Пшеница представляет собой однолетнее травянистое растение. Для нее, как и для других злаковых, характерна особенность строения корневой системы – мочковатые корни. Основная часть корней пшеницы находится в верхнем пахотном слое грунта. Чтобы пшеница давала высокие урожаи, необходима плодородная, обработанная почва с достаточным содержанием влаги и хорошо удобренная.

Строение стебля пшеницы такое же, как у других злаков. Он прямой и полый внутри – соломина. Стебель имеет внутренние перегородки. Снаружи в местах расположения перегородок находятся уплотненные вздутия – так называемые узлы. Благодаря узлам, стебель приобретает особую устойчивость к внешним воздействиям, в частности, к ветру. Между узлами на стебле находятся междоузлия.

Рост стебля пшеницы осуществляется верхушкой и основанием каждого междоузлия. Поэтому в связи с наличием нескольких растущих зон стебель растет очень быстро.

Удлиненные листья берут начало от узлов стебля, причем нижняя часть листа образует трубку, через которую проходит стебель. Название этой части стебля – влагалище, потому что стебель как будто «вложен» в нее. Функция влагалищ – защита хрупкой растущей зоны стебля от повреждений и обеспечение прочности стеблю.

У пшеницы образуются соцветия типа сложный колос. Каждое из таких соцветий состоит из мелких колосков. Колосок в свою очередь формируют две колосковые чешуйки и от двух до семи цветков.

В цветке пшеницы нет чашечки и венчика. Цветки многих сортов пшеницы имеют длинную ость, отходящую от наружной цветковой чешуйки. Эти сорта называются остистой пшеницей. Каждый цветок пшеницы имеет три тычинки и пестик. Пестик в свою очередь состоит из завязи с двумя перистыми рыльцами, которые расположены непосредственно на завязи из-за того, что столбик отсутствует.

Источник

ПШЕНИ́ЦА

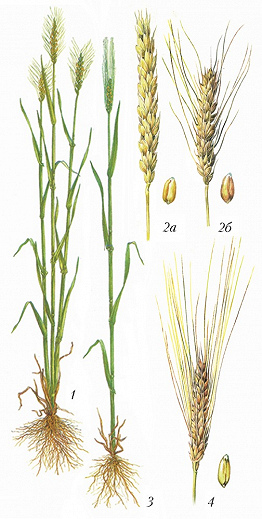

Пшеница: 1 – общий вид растения мягкой пшеницы в фазе колошения; 2 – колос и зерновка мягкой пшеницы (2а – безостой, 2б – остистой); 3 – общий вид растения твёрдой пшениц.

ПШЕНИ́ЦА ( Triticum ), род однолетних травянистых растений сем. злаков. Одна из древнейших и важнейших зерновых культур. Доместицирована (однозернянка и эммер ) в переднеазиатском очаге земледелия ( Плодородном полумесяце ) в 9–7-м тыс. до н. э. В кон. 7-го тыс. в этом регионе выведены не встречающиеся в природе виды твёрдой пшеницы и мягкой пшеницы . Род П. отличается большим полиморфизмом. Существует неск. классификаций П., основанных на разл. морфологич., генетич. и др. признаках (напр., по количеству хромосом в соматич. клетках П. делят на ди-, тетра-, гекса-, октоплоидные виды). Согласно часто используемой классификации Н. П. Гончарова, в роду Triticum 5 секций. Секция однозернянки ( Monococcum ) включает диплоидные плёнчатые дикие П. (урарту, беотийская и др.) и культивируемую однозернянку. Секция двузернянки ( Dicocoides ) – тетраплоидные виды плёнчатых полб (дикая и культурная двузернянка), а также голозёрные культивируемые виды П. (твёрдая, польская, английская). Секция собственно П. ( Triticum ) – гексаплоидные культивируемые плёнчатые П. (спельта, маха) и голозёрные П. (мягкая, круглозёрная и др.). Секция Тимофеева ( Timopheevii ) – тетраплоидные плёнчатые полбы (напр., зандури) и гексаплоидные спельты. Секция композитум ( Compositum ) объединяет созданные в лабораторных условиях тетра-, гекса-, октаплоидные, преим. плёнчатые, гибриды [советская, пшеница Борисова (декаплоидная) и др.]. При гибридизации П. с рожью получен род тритикале . В с.-х. классификации важнейшими признаками для определения видов П. считают состояние стержня колоса (ломкость, распадаемость на колоски при обмолоте), наличие остей и их характеристика, вид и консистенция зерна и др. Для практич. целей по морфологич. особенностям виды П. делят на 2 группы: т. н. настоящие пшеницы – голозёрные тетра- и гексаплоидные виды – твёрдая, мягкая, польская, английская, карликовая и др. и т. н. ненастоящие – полбяные пшеницы . В мире культивируют преим. мягкую П., реже твёрдую П.; остальные возделываемые виды П. не занимают больших площадей.

Источник