4.24. Посадка деревьев и кустарников с открытой корневой системой. Сроки проведения работ. Подготовка посадочных мест. Агротехника посадки и ухода за растениями. Порядок производства работ.

Оптимальным временем посадки и пересадки деревьев и кустарников считают весну с момента полного оттаивания и просыхания почвы и до начала распускания почек и осень — с начала наступления массового листопада и до наступления устойчивых заморозков.

Ямы для посадки деревьев-саженцев (в возрасте до 12 лет) с оголенной корневой системой выкапывают квадратной или круглой формы. У выкопанных ям рыхлят дно и обязательно проверяют их размеры. Ямы должны быть вырыты не позже как за 5-7 дней до посадки в них растений.

Перед посадкой деревьев в возрасте до 12 лет с открытой корневой системой в дно ямы забивают крепежный кол со стороны господствующих ветров, а саженцы устанавливают ближе к колу. Корни расправляют и засыпают рыхлой растительной землей, заполняя пустоты между ними, для чего дерево слегка потряхивают. Необходимо, чтобы шейка корня после посадки и оседания почвы была на уровне поверхности земли. Около дерева устраивают приствольную лунку круглой формы диаметром в среднем 1 м, или квадратную со сторонами 1 м для полива посаженного дерева. По краям лунки насыпают валик из земли для удержания воды при поливе.

Деревья после посадки поливают из расчета 50-60 л на каждое и подвязывают к кольям мягкой веревкой. Для лучшей приживаемости посаженных растений поверхность лунок можно мульчировать торфом слоем 6-8 см или скошенной газонокосилками мелко нарезанной травой.

Для посадки лиственных и хвойных пород 12-16 лет, а также кустарников экскаватором выкапывают круглые ямы. У выкопанных ям стенки и дно выравнивают и зачищают вручную. Ямы заполняют на 1/2 глубины растительной землей. Ямы для посадки растений с комом в мягкой упаковке должны быть выкопаны и подготовлены к посадке заранее. Привезенные растения ставят в центр ямы. Перед этим засыпанную в них ранее землю рыхлят, при необходимости добавляют свежую, лишнюю отбрасывают к краям ямы.

Для укрепления растений от раскачивания ветром крепежные колья по два или по три на каждое дерево забивают в края ям, наклонно к дереву. Штамб на высоте 1 м от земли обвязывают мешковиной. Растения прочно подвязывают к кольям, связывая их вместе у ствола поверх мешковины. После посадки устраивают лунку для полива и растения обильно поливают.

Технология одиночных посадок кустарников-саженцев без кома аналогична посадке деревьев-саженцев. Отличие состоит лишь в том, что крепежные колья используют только для наиболее декоративных и развитых растений, ямы после выкопки заполняют на 1/2 объема растительной землей, поливают после посадки из расчета 2-3 ведра на куст.

Период приживаемости и полного восстановления жизнедеятельности деревьев и кустарников после пересадки различен. Быстрее приживаются кустарники-саженцы, обычно это происходит за два-три года. Срок приживаемости деревьев-саженцев три-четыре года. У крупномерных и больших деревьев и кустарников срок приживаемости более растянут и продолжается пять-шесть лет.

Саженцы деревьев и кустарников, посаженные осенью с оголенными корнями, должны быть утеплены. Приствольные лунки покрывают слоем толщиной 8-10 см перегноя, торфа, растительной земли, опавших листьев с устройством стока для удаления излишних осадков. Нельзя окучивать растения землей, взятой с края лунок.

У наиболее декоративно ценных, но слабоморозостойких крупномерных деревьев для предохранения от мороза и весенних солнечных ожогов стволы и крупные скелетные ветви следует обвернуть мешковиной. Хвойные породы – туи, ели, пихты, можжевельники — для предохранения от солнечных ожогов, навалов снега и повреждения низкими температурами полностью обвертывают мешковиной и прочно обвязывают поверх шпагатом. Для их укрепления устанавливают колья.

В конце зимы лед и снег из лунок удаляют, а после полного оттаивания и начала просыхания почвы удаляют утеплитель (торф, перегной и др.).

Ранней весной после оттаивания и просыхания почвы у всех деревьев и кустарников, посаженных осенью и в течение зимы устраивают лунки, проверяют положение шейки корня и оправляют подвязки.

Уход за деревьями и кустарниками в первый вегетационный период является решающим в обеспечении приживаемости. Одновременно с поливом высаженных деревьев и кустарников вносят раствор стимуляторов роста.

Весной у всех свежепосаженных растений производят легкую обрезку кроны, промазывают садовой замазкой все обнаруженные раны, а после распускания листьев вырезают сухие ветки и лишние сучья.

Особое внимание должно быть уделено поливу. Кратность полива должна быть не менее 5-7 раз. Норма полива во многом зависит от погодных условий, механического состава почв и биологических свойств пород.

В первый год вегетации полив прекращают в августе, чтобы обеспечить полное вызревание побегов и подготовку растений к зиме. При засушливой осени все растения под зиму должны быть обильно политы. Летом помимо полива проводят дождевание крон в засушливую погоду.

Уход за почвой приствольных лунок должен быть регулярный. За сезон 4-5 раз пропалывают сорняки в лунках. Вслед за прополкой почву рыхлят мотыгами на глубину 1-5 см, не повреждая при этом корни. Последнее рыхление производят под зиму.

В течение лета регулярно проверяют крепление растений к кольям. Их убирают примерно на третий год после посадки.

Источник

Посадка саженцев с открытой корневой системой

Транспортировка растений. При транспортировке растений на большие расстояния (железнодорожным, водным, автомобильным транспортом) растения тщательно упаковывают в тюки массой до 40. 50 кг. Предварительно корневые системы обкладывают мхом или соломой и смачивают водой. Кроны саженцев осторожно стягивают мягким шпагатом во избежание поломов ветвей.

Стволы рекомендуется обертывать нетканым материалом (мешковина, брезент, джут). Надземную часть хвойных растений (формы и сорта можжевельника, виды туи и т.д.) рекомендуется обертывать мелкосетчатой тканью. С этой целью можно использовать «укрывные чехлы» из специального нетканого материала «лутросил» . Такие чехлы предотвращают иссушение крон растений при транспортировке их на объекты. Чехлы необходимы также в период адаптации растений. Они предохраняют почки от повреждений аэрозолями и пылью и, особенно в весенний период, от солнечных ожогов.

При перевозках растений из питомников на автотранспорте на расстояния свыше 20 км следует использовать закрытые прицепы-фургоны (трейлеры). При отправке растений из питомников на места назначения к каждой партии посадочного материала, к тюку или отдельному дереву, прикрепляют этикетки с указанием наименования питомника-отправителя, вида растения, его происхождения, товарного сорта (количества в партии).

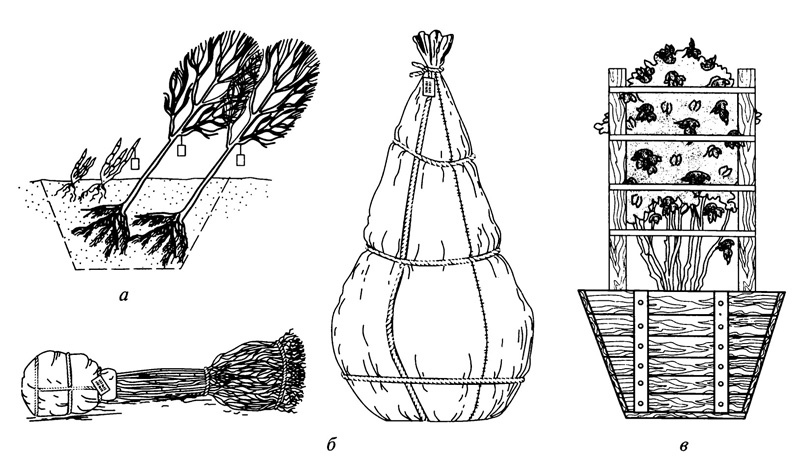

Временное хранение растений. Привезенный на объекты посадочный материал должен быть разгружен, складирован и временно прикопан. При правильной организации работ к посадкам приступают незамедлительно — в заранее подготовленные посадочные места. Временное хранение посадочного материала осуществляют в прикопах непосредственно на объекте (рис. 9.5). Часть саженцев хранят на складе производственного участка в прикопе в течение зимы.

Рис. 9.5. Способы временного хранения деревьев и кустарников: а — хранение растений в приколе; б — хранение растений при транспортировке в тюках; в — хранение растений при транспортировке в специальных упаковках

Весной посадочный материал используют для проведения посадок. Часть растений может быть высажена в специальные контейнеры для так называемого доращивания с целью реализации в летнее время на объекты озеленения. Простейшим контейнером может служить обычная корзина, сплетенная из ивового прута (емкостью до 10. 20 л), или ведро из пластика.

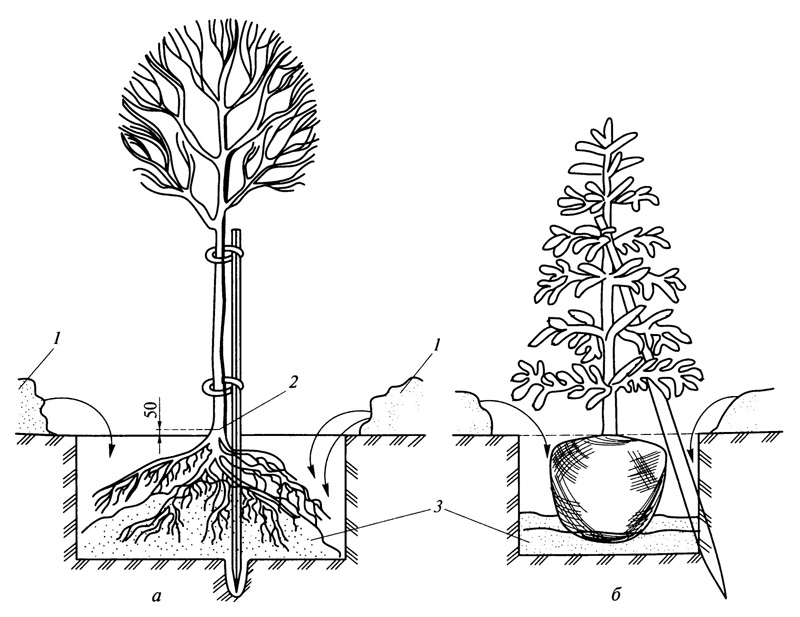

Посадка растений. Подготовка посадочных мест ведется, как правило, с помощью средств механизации — ямобуров, траншеекопателей, ковшовых экскаваторов. Ямы для деревьев-саженцев должны быть цилиндрическими, а стенки ям — отвесными. При рытье ям и котлованов (а также траншей) имеющийся плодородный верхний слой почвы складывают в одну сторону, а нижние слои — в противоположную (рис. 9.6). При отсутствии плодородного верхнего слоя почвы посадочные места заполняют растительной землей, завозимой на объект заранее, до подвозки посадочного материала. При острой нехватке растительной земли, как правило, осуществляется смешивание существующих почвогрунтов из ям (котлованов, траншей) с перепревшим торфом и песком с добавлением удобрений. Для посадок пригодна растительная земля из торфо-песчаной смеси с сапропелем или с добавками смесей «Суперкомпост», «Пикса». Посадочные места заполняются растительной землей выше проектной поверхности на 15. 20 см (рис. 9.7).

Дно ям, котлованов, траншей перед засыпкой растительной землей следует взрыхлить, чтобы улучшить ее контакт с подпочвенным горизонтом. При высоком уровне стояния грунтовых вод (свыше 1,5 м) следует увеличивать глубину посадочных мест, в среднем на 20 см, и насыпать на данное расстояние слой смеси песка с мелким гравием с целью дренирования.

Рис. 9.6. Схема посадки древесных растений: а — листопадных саженцев с открытой корневой системой; б — хвойных растений с прикорневым комом земли; 1,3 — растительная земля; 2 — корневая шейка ствола

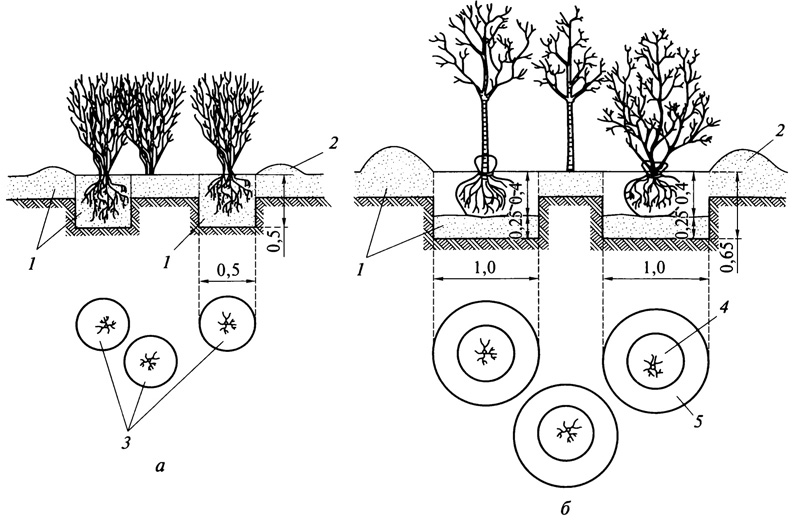

Рис. 9.7. Схема посадки кустарников (размеры указаны в м): а — кустовых форм; б — штамбовых форм; 1 — растительная земля; 2 — валик; 3 — ямы (D = 0,5 м; глубина — 0,5 м); 4 — ком (D = 0,5 м; высота — 0,4 м); 5 — яма в форме цилиндра (Z) = 1,0 м; глубина — 0,65 м)

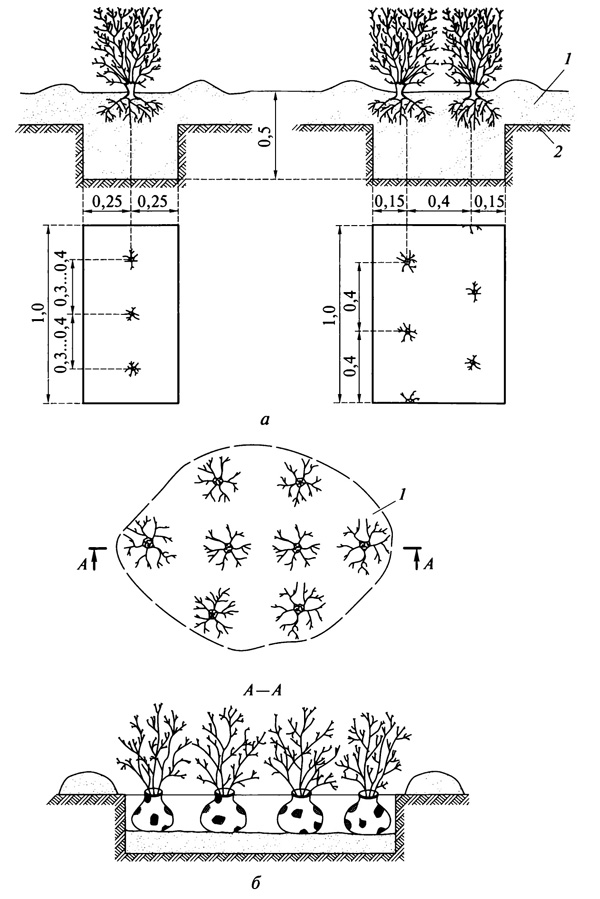

Рис. 9.8. Схемы посадки кустарников (размеры указаны в м): а — живые изгороди: 1 — растительная земля; 2 — грунт; б — в группы: 1 — ком (D = 0,5 м, высота — 0,4 м)

На рис. 9.8 представлены схемы посадки кустарников. Перед посадкой саженцы осматривают, поломанные ветви и поврежденные корни обрезают секатором. Перед посадкой корневые системы растений рекомендуется обмакивать в водный раствор глиняно-земельной смеси с добавлением в нее стимулятора роста (калийная соль гетероауксина в концентрации 0,001 % по действующему веществу). Вокруг саженца делают лунку с валиком из растительной земли высотой 5. 10 см; диаметр лунки должен быть кратным диаметру кроны саженца (надземной части куста). Лунка с валиком предназначена для предотвращения растекания воды при поливах.

Расстояния между кустарниками в однорядной посадке составляют:

• между средними и низкими — 0,3. 0,4 м;

• между высокими (более 1,8 м) — 0,5. 1, 0 м.

В группах расстояние между кустарниками в среднем принимают 0,3. 0,4 м.

Необходимо обеспечить насыщение корнеобитаемого слоя влагой до влажности 60. 70 % от полной полевой влагоемкости. С этой целью растения обильно поливают по примерной норме 20. 30 л на саженец, в зависимости от величины растения. В течение двух недель после посадки растения поливают каждые три дня. В летний период полив необходим не менее одного раза в неделю. В осеннее время поливы прекращают. После полива растения устанавливают строго по вертикали, возникшие просадки устраняют подсыпкой земли с последующим легким уплотнением. После «оправки» саженцев поверхность лунки мульчируют сухим торфом, смешанным с песком, слоем толщиной 2 см с целью сокращения процесса испарения и сохранения влаги в корнеобитаемом слое. В качестве мульчи можно использовать земельную смесь с песком, дробленую кору деревьев и т.д.

Источник: Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. Теодоронский В.С.

Источник