Как называется орган полового размножения у растений?

Половые органы растений. У большинства низших растений они одноклеточны, у высших — многоклеточны и имеют стенку из наружных стерилизовавшихся клеток. П. о. большинства изо-гамных растений не отличаются от др. клеток, но у некоторых представителей они крупнее или многоклеточны (например, у некоторых бурых водорослей) . Мужские П. о. оогамных растений называются антеридий, женские — оогоний (большинство водорослей, некоторые грибы) , карпогон (красные водоросли) , архегоний (мохо- и папоротникообразные, голосеменные) . В антеридиях образуются сперматозоиды или безжгутиковые спермации (например, у красных водорослей) , в женских П. о. — яйцеклетки. Оогоний одноклеточны (исключение — харовые водоросли) . Колбообразный двуклеточный Карпогон состоит из содержащего яйцеклетку брюшка и узкой длинной трихогины, улавливающей спермации. В брюшке архегония находятся яйцеклетка и брюшная канальцевая клетка, в узкой шейке — шейковые канальцевые клетки. У большинства сумчатых грибов многоядерный протопласт антеридия переливается через трихогину (верхнюю часть Архикарпа) в базальную его часть — аскогон, также содержащую многоядерный протопласт (половой процесс — гаметангиогамия) . У грибов зигомицетов сливаются также не дифференцированные на гаметы протопласты двух гаметангиев. Некоторые одноклеточные водоросли (например, хламидомонады) сами как бы превращаются в гаметангии, образуя гаметы. Нет специальных П. о. у водорослей-конъюгат (например, у спирогиры) , у которых сливаются протопласты двух клеток, а также у базидиальных грибов (сливаются клетки первичных мицелиев) . В процессе эволюции семенные растения утратили муж. П. о. , а все покрытосеменные и некоторые голосеменные (гнетум, вельвичия) — и женские. Сперматозоиды или безжгутиковые спермин образуются у них в мужских гаметофитах — пыльцевых зёрнах, а яйцеклетки — в женских гаметофитах — зародышевых мешках (покрытосеменные) или в первичном эндосперме (голосеменные).

Источник

Половое размножение у высших и низших представителей флоры

Размножение свойственно всем организмам. Эта способность к воспроизведению обеспечивает преемственность и непрерывность жизни. У организмов, имеющих клеточную форму строения, в основе размножения лежит деление.

Разными учеными были предложены разные классификации типов воспроизводства. Основными считаются три вида размножения: вегетативное, половое и бесполое.

В последнем случае развитие организма осуществляется из одной клетки, в половом отношении не дифференцированной. Для вегетативного воспроизводства характерно развитие организма из многоклеточных зачатков, иногда сложно дифференцированных.

Половое размножение растений начинается с формирования половых клеток (гамет). Само воспроизводство сводится к слиянию гамет в зиготу. Этот процесс называется оплодотворением и обеспечивает передачу генетических данных от родителей потомкам.

Гаметы формируются в половых органах – гаметангиях. Представители флоры, для которых характерно оплодотворение, имеют в цикле своего развития мейоз.

Половое размножение не характерно для сине-зеленых водорослей, бактерий. Не обнаруживается такой способ воспроизводства и у ряда грибов.

Виды полового размножения у низших представителей флоры различны. Так, у некоторых зеленых водорослей процесс воспроизводства может происходить без формирования гамет. В этом случае сливаются два одноклеточных организма.

Слияние гамет, которые имеют жгутики, называется изогамией. Такое половое размножение характерно для многих водорослей.

Одноклеточные водоросли (некоторые хламидомонады, например) в некоторой степени сами превращаются в половые органы, формируя гаметы. У многоклеточных представителей гаметангиями становятся отдельные, не отличающиеся от прочих, клетки либо образуются гаметангии, имеющие морфологические отличия (например, у эктокарпуса).

Для многих изогамных водорослей характерен гетероталлизм (генетическое и физиологическое половое разделение). При этом происходит слияние физиологически разных гамет.

Для некоторых водорослей характерна конъюгация: происходит «перетекание» протопласта одной клетки в другую.

Слияние гамет, имеющих различные по величине жгутики, называется гетерогамией. Соединение безжгутиковой женской гаметы (яйцеклетки) и имеющей жгутики (чаще всего) мелкой мужской (сперматозоида) называется оогамией. Такое половое размножение характерно для многих красных, бурых, диатомовых, зеленых водорослей, а также ряда низших грибов.

Оплодотворение у гологамных, гетерогамных, изогамных и большинства оогамных представителей флоры осуществляется в воде. У ряда оогамных растений процесс слияния происходит в оогониях (женских гаметангиях). К ним активно продвигаются сперматозоиды, вышедшие в воду. Активность, по-видимому, обусловлена хемотаксисом. При этом спермации багрянок (красных водорослей) перемещаются током воды – пассивно.

Высшие растения являются оогамными. Однако оплодотворение у них происходит по-разному. Для высших растений типичными являются многоклеточные гаметангии — архегонии (женские) и антеридии (мужские). В наружном слое половых органов клетки являются стерильными. В архегониях яйцеклетки образуются по одной, в антеридиях сперматозоиды формируются, как правило, в большом количестве.

Половое размножение папоротникообразных и мохообразных осуществляется в воде. Сперматозоиды выходят из антеридиев и движутся к архегониям. В свою очередь, готовые к оплодотворению архегонии привлекают сперматозоидов выделяющейся слизью из вскрывшейся вершины. Продвигаясь в слизи, сперматозоиды приближаются к яйцеклетке, но сливается с ней один.

Источник

Органы растения

Орган представляет собой обособленную часть организма растения, имеющую определенное строение и выполняющую ряд функций. Тело высших растений можно разделить на вегетативные (от лат. vegetare — расти) и генеративные (лат. generate порождать, производить) органы.

Вегетативные органы

Состоит из стебля с расположенными на нём листьями и почками. Запишите себе такую «биологическую» формулу: побег = «стебель + листья + почки». Вы поймете в следующих темах, насколько вам пригодится эта формула 😉

Имеет радиальную симметрию, растет вверх, против силы тяжести (отрицательный геотропизм). На стебле формируются листья, цветки, плоды.

Все вегетативные органы способны к бесполому (вегетативному) размножению. Так, у срезанной ветки растения, поставленной в воду, начинают развиваться придаточные корни, и, если такую ветку поместить в землю, создав оптимальные условия, она прорастет в новое растение. Такие же возможности открываются у корня, который разделили надвое, или у листа, поставленного в воду.

Вегетативные способы размножения растений

Выполняется путем плотного сопоставления частей разных растений. Главное условие, для того чтобы части срослись — срастание тканей сосудистого камбия. Выделяется подвой и привой.

Подвой — это растение с сохраненным стеблем и корневой системой, на которое «подселяют» привой — прививаемые стебель, листья и цветки, также плоды.

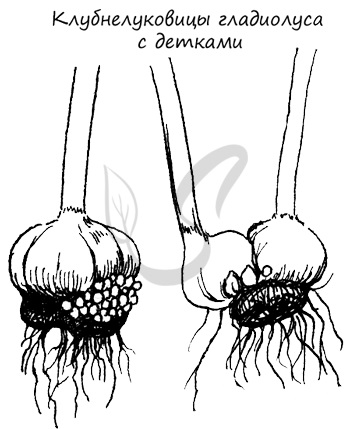

Увеличение количества клубнелуковиц происходит путем образования нескольких дочерних (деток). Клубнелуковицы образуют гладиолус, шафран и другие растения.

Корневые клубни есть, в частности, у георгина, чистяка, батата. Хороший садовод знает, что из каждой почки на клубне может начать развитие новое растение, так что для размножения нужного сорта перед посадкой клубень разрезают на несколько частей по числу глазков.

С целью размножения растений корнеплодами (свекла, редис, морковь) листья у корнеплодов-маточников обрезают таким образом, чтобы оставить черешки длиной 1-2 см и верхушечную почку, из которой будет развиваться новое растение.

Небольшого участка корневища для вегетативного размножения вполне достаточно, главное, чтобы этот участок содержал почку. Корневищные растения отличаются крайне быстрым распространением на территории, ежегодный прирост одного корневища пырея ползучего может достигать 30 — 40 см. Разветвленная сеть корневищ в почве скрепляет ее, подобно сетке, в связи с этим такие растения активно используют для укрепления оврагов, сыпучих берегов, для предотвращения оползней.

Весьма эффективный способ размножения (к примеру, один экземпляр земляники за два года дает начало в среднем 200 новым растениям) и расселения (куст земляники за год заселяет 1,5 м 2 окружающей территории).

Отводком называют однолетний побег, прижатый к почве и в этом месте присыпанный землей. В присыпанной части из побега развиваются придаточные корни, и формируется новое растение.

Довольно часто для искусственного вегетативного размножения применяют черенки — отрезки, отделенные от родительского растения. В зависимости от места взятия черенка, различают: корневые, стеблевые и листовые черенки.

Каждый год из луковицы можно выделять дочерние луковички, которые также называют детками. От материнской луковицы можно отделить сразу несколько деток.

Такой способ применяют весной или ближе к осени, в отношении кустарников для увеличения посадочного материала нужных сортов кустарников. Куст необходимо разделить так, чтобы у каждой части остались надземные побеги и собственная корневая система.

Генеративные органы

При половом размножении происходит слияние гамет, в результате которого образуется зародыш. Органом полового размножения покрытосеменных растений является цветок, который подробно освещен в соответствующей теме.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

17. Бесполое и половое размножение у низших и высших растений.

Споры развиваются в особых органах – спорангиях. Размножение спорами характерно для прикрепленных организмов, которыми являются большинство растений. Споры всегда покидают материнское растение. Споры образуются у растений, грибов. Спора очень устойчива к воздействию фактора среды, образуется в больших количествах, легко разносится. Различают: зооспоры – споры со жгутиками, характерные для зеленых водорослей, апланоспоры – неподвижные споры без жгутиков, характерны для красных водорослей и высших споровых растений. Споры могут быть митотического происхождения – споры, образующиеся в результате митоза – водоросли. Мейоспоры – в результате мейоза.

Плюсы бесполого размножения: очень большая массовость потомков и быстрое расселение.

Минусы: имеет только материнскую наследственность.

Половое размножение – увеличение численности особей вследствие полового процесса. В половом размножении участвуют специализированные органы – гаметы.

Плюсы: они связаны с оплодотворением и двойной наследственностью нового организма; происходит полное омоложение особи; потомки отличаются большой жизнеспособностью и изменчивостью.

Минусы: малое число потомков.

Половое размножение не играет большой роли как у животных, у растений наибольшая роль принадлежит бесполому размножению. А половой процесс приводит к половому воспроизведению и перекомбинации признаков. У большинства многолетних растений половые клетки образуются в специальные органы – гаметангии. У высших растений: женский половой орган – архегоний – яйцеклетки, мужской половой орган – антеридия.

У растений известно несколько форм половых процессов:

- Хологамия – нет половых органов и клеток, сливаются протопласты.

- Конъюгация – нет половых органов и клеток – особая форма слияния протопластов после предварительного сцепления клеток.

- Изогамия – нет половых органов, но сливаются половые клетки одинаковые по форме и размеру.

- Оогамия – есть половые органы и клетки, неподвижная яйцеклетка сливается с подвижным сперматозоидом.

18. Определение и функции цветка. Части обоеполого цветка. Половые формы цветков и растений.

Цветок — особый вид видоизмененного, укороченного спороносного побега, предназначенного для семенного размножения.

В цветке различают стеблевую (цветоножка и цветоложе) и листовую (околоцветник, тычинки и пестик) части.

Функции цветка: образование микроспор (пыльцевое зерно) и мегаспор (семязачаток); образование гамет (яйцеклетки и спермиев); опыление; оплодотворение и формирование зародыша; образование плодов и семян.

Половые формы цветков: цветки обоеполые (содержат тычинки и пестики) и раздельнополые (содержат или тычинки (тычиночные цветки), или пестики (пестичные цветки)). Половые формы растений: однодомные растения — цветки раздельнополые и находятся на одном растении (огурцы, кукуруза, дуб, береза, орешник и др.) и двудомные — цветки раздельнополые и находятся на двух растениях (крапива, конопля, ива, облепиха, тополь и др.).

Источник