- Описание вегетативных и генеративных органов растений

- Какие органы называют вегетативными

- Корень

- Побег

- Лист

- Стебель

- Функции вегетативных органов

- Что такое генеративные органы растения

- Какие органы называют генеративными

- Цветок

- Семя

- Плод

- Морфология побега высших растений. Побеговые системы. (Лекция 7)

- 1. Морфология побега высших растений. Побеговые системы

- 2. Возникновение листа и побеговой организации из теломов

- 3. Схема возникновения плоского листа из группы теломов

- 4. Побег – осевой орган высшего растения с листьями и почками

- 5.

- 6. Метамерия побега

- 7. Схема строения двудольного растения

- 8. Строение апекса побега колеуса Coleus blumei

- 9. Строение конуса нарастания

- 10. Почка – зачаточный укороченный побег, содержащий все элементы будущего побега

- 11. Строение открытых почек

- 12. Типы почек по положению на стебле

- 13. Развитие побега из почки

- 14. Строение древесных стеблей в безлистном состоянии

- 15. Удлиненные и укороченные побеги

- 16. Побеги обогащения

- 17. Спящие почки

- 18. Типы ветвления у растений разного уровня организации

- 19. Неветвящиеся и маловетвящиеся древовидные растения

Описание вегетативных и генеративных органов растений

Вегетативные органы растений — это те части растений, которые отвечают за поддержание жизнедеятельности всего организма.

У всех этих органов есть общие признаки строения:

- полярность. Вершина и основание растения находятся на противоположных направлениях одной прямой;

- геотропизм. Способность, с помощью которой растительные органы способны чувствовать земное притяжение и расти в определенном направлении по отношению к центру Земли.

Какие органы называют вегетативными

Корень

Корень — это осевой и чаще всего подземный орган высших сосудистых растений.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Корень может расти в длину без ограничений, а также имеет положительный геотропизм (то есть, растет по направлению к центру земного шара). Все корневые разветвления составляют целостную корневую систему растения.

Принято выделять три типа корней в системе:

- Главный — самый длинный корень, появляется из семенного корешка.

- Боковые — отходят от главного, закладываются эндогенно (за счет внутренних процессов).

- Придаточные — сформированные на стебле, но не относящиеся к побеговой системе растения, закладываются внутри коры стебля.

Существует два вида корневых систем, которые в течение жизни растения могут меняться.

Стержневая система характерна более для двудольных растений и представляет собой главный корень и ответвления боковых корней.

Мочковатая же больше характерна для однодольных растений и состоит из придаточных корней.

Корни обеспечивают минеральное питание и водоснабжение организма растения.

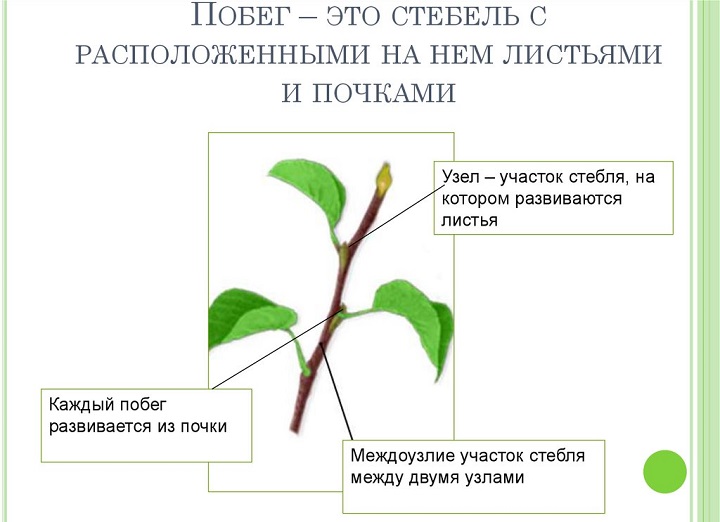

Побег

Побеги — это стебли с листьями. Совокупность всех побегов представляет собой побеговую систему растения.

Их рост не ограничен, так как меристемы (образовательные ткани), расположенные на вершине побега, откладывают клетки только в одну сторону.

Почки представляют собой укороченный побег. Они, как и обычные побеги, бывают и вегетативными, и генеративными.

Листостебельные побеги обеспечивают фотосинтез растения.

Лист

Листья — это боковые вегетативные органы второго порядка.

Их рост ограничен их формой и количеством побегов, на которых они расположены. Имеют пластинчатую структуру и выполняют множество важных функций:

- фотосинтез;

- газообмен;

- транспирация (движение воды по растению и ее испарение через листья);

- дыхание;

- гуттация (выделение воды);

- задержание воды и полезных веществ.

Лист состоит из таких основных тканей, как:

- эпидермис — слой клеток, предотвращающий вредное воздействие внешней среды и излишние испарение;

- мезофилл (паренхима) — внутренняя ткань, содержащая хлорофилл, выполняет свою основную функцию — фотосинтез;

- сеть жилок — проводящие пучки, состоящие из сосудов и ситовидных трубок, по ним происходит перемещение воды, растворенных солей, сахаров и механических элементов;

- устьица — комплексы клеток, которые в основном расположены на нижней поверхности листа, помогают в процессах транспирации и газообмена.

Стебель

Стебель — это надземная ось растения с неограниченным ростом вверх.

- опорная. Таким образом он выносит листья к свету;

- проводящая. Стебель обеспечивает движение воды под действием корневого давления и капиллярного натяжения;

- запасающая;

- ассимиляция. Обыкновенно ее выполняют молодые стебли, которые еще не одревеснели.

Функции вегетативных органов

Ко всему прочему, вегетативные органы могут выполнять функцию бесполого размножения. Это легко проследить, срезав ветку растения и поставив ее в воду. Через какое-то время ветка даст придаточные корни. Если же ее посадить в землю, она может вырасти в новое растение.

Что такое генеративные органы растения

Генеративные органы — это органы полового (семенного) размножения. При таком способе размножения происходит слияние гамет, что в результате дает зародыши нового растения. Они считаются высшим достижением процесса размножения в растительном мире.

Какие органы называют генеративными

К такому типу органов относятся цветок, семя и плод.

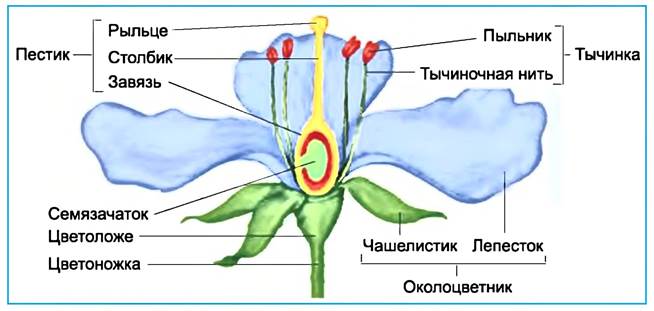

Цветок

Цветок — это целая система органов полового размножения цветковых растений. Его также можно назвать видоизмененным и ограниченным в росте спороносным побегом.

- цветоложа. Осевая часть цветка: расширенный участок стебля;

- чашелистников. Произошли из листьев;

- лепестков. Произошли из тычинок;

- тычинок;

- пестиков.

Цветок приспособлен для образования спор (микроскопические зачатки растений для бесполого размножения) и гамет (клетки полового размножения). Также в нем происходит процесс семенного размножения, в результате которого появляются плоды с семенами.

Таким образом, в цветке полностью совмещены процессы бесполого и полового размножения.

Семя

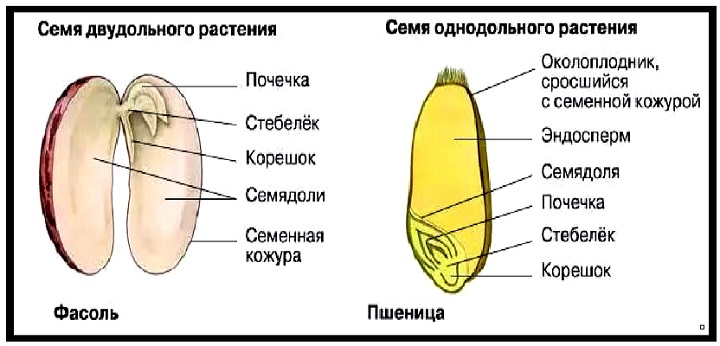

Семя — генеративный орган, который появляется из семязачатка и находится в завязи пестика.

Помимо размножения, отвечает и за расселение растений. В семени содержится зародыш, который берет свое происхождение из зиготы. Зародыш, в свою очередь, состоит из семядолей, зародышевого корня, зародышевой почки и стебля. Само семя покрыто защитной оболочкой — семенной кожурой.

Зародыш семени — его главная часть. Он может состоять из двух или одной семядолей. Именно по этому признаку все цветковые растения делятся на два класса: двудольные и однодольные.

Плод

Плод — это репродуктивный орган покрытосеменных растений. В его основные функции входит формирование, защита и распространение семян.

Развитие плода происходит из цветка. Обычно в образовании плода участвует завязь, из стенки которой развивается околоплодник, а из семязачатка — семя. Иногда в образовании плода может участвовать цветоложе.

Таким образом, основной функцией генеративных органов растений является исключительно продолжение рода.

Насколько полезной была для вас статья?

Источник

Морфология побега высших растений. Побеговые системы. (Лекция 7)

1. Морфология побега высших растений. Побеговые системы

2. Возникновение листа и побеговой организации из теломов

А – энационный способ

возникновения

микрофиллов

(мохообразные,

плауновые);

Б – уплощение (планация) и

слияние (агрегация)

боковых веточек,

В – синтеломный способ

возникновения

макрофиллов

(прирастание мезомов

боковой веточки к

материнской оси и

уплощение свободных

теломов)

3. Схема возникновения плоского листа из группы теломов

Листостебельный побег образовался в результате интеграции групп

теломов и разделения функций между цилиндрическими осевыми и

плоскими боковыми органами

1 – 4 – последовательные стадии интеграции

4. Побег – осевой орган высшего растения с листьями и почками

5.

Функции типичного побега

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

проведение веществ

опорная (механическая)

фотосинтез

ветвление

запас веществ

выделение веществ

вентиляция

6. Метамерия побега

7. Схема строения двудольного растения

1 — верхушка главного корня;

2 — боковой корень;

3 — корневая шейка;

4 — подсемядольное колено;

5 — семядоли;

6 — листья;

7 — пазушная почка;

8 — верхушечная почка и конус

нарастания

8. Строение апекса побега колеуса Coleus blumei

9. Строение конуса нарастания

М – мантия (туника);

ЦМК – центральные

материнские клетки

(инициали);

ПЗ – периферическая зона;

СМ – стержневая (основная)

меристема;

ЛП – листовые примордии

(зачатки листьев или

первичные бугорки)

10. Почка – зачаточный укороченный побег, содержащий все элементы будущего побега

Строение закрытых почек:

1 – вегетативная почка дуба, общий вид и продольный

разрез;

2 — смешанная почка бузины

11. Строение открытых почек

1 – зимующие почки

калины-гордовины;

2 – береза, кончик

растущего побега (а)

б– его верхушечная

почка;

3 – клевер, а – верхушка

побега, б –

внутреннее строение

почки;

4 – побег злака;

5 – схема продольного

разреза верхушечной

почки злака: а –

вегетативной, б –

вегетативногенеративной.

12. Типы почек по положению на стебле

1 – восходящие сериальные

у жимолости;

2 – нисходящие сериальные

у ежевики;

3,4 – сериальные почки на

эпикотиле грецкого ореха;

5 – коллатеральные почки у

чеснока;

6 – проросток грецкого ореха

13. Развитие побега из почки

1 – почечные кольца на

взрослых побегах

клена

2 – рост и

развертывание почки

у бузины;

3 – у шиповника;

4 – у сирени;

5 – у клена;

6 – дальнейший рост

побега клена

14. Строение древесных стеблей в безлистном состоянии

15. Удлиненные и укороченные побеги

1 – удлиненный побег бука;

2 – его же укороченный побег;

3 – удлиненные и

укороченные молодые

побеги березы;

4 – старый укороченный побег

березы;

5 – ветка вяза с удлиненными

и укороченными побегами;

6 – розеточный побег

подорожника;

7 – продольный разрез стебля

подорожника

16. Побеги обогащения

1 – у погремка;

2 – у вероники

длиннолистной

а) в области

соцветий;

б) на вегетативной

части;

3 – у березы

17. Спящие почки

1 – почка березы; 2 – чешуевидный лист березы; 3 – скопление ветвящихся спящих

почек березы; 4 – схема нарастания спящей почки; 5,6 – ветвление спящей

однолетней и двулетней спящей почки у жасмина соответственно;

7 – схема ветвления спящих почек; 8 – развитие побегов из спящих почек дуба.

18. Типы ветвления у растений разного уровня организации

1 – дихотомическое у водорослей;

А — дихотомическое у плауна;

Б – моноподиальное у ели;

В – симподиальное у березы;

Г – ложно-дихотомическое у омелы.

19. Неветвящиеся и маловетвящиеся древовидные растения

1 – древовидный

папоротник (Cyathea);

2 – саговник (Cycas);

3 – кактус (Carnegia);

1

4 – эспелеция (Espeletia);

2

6

5 – дынное дерево

(Carica papaya);

6 – пальма (Cariota)

3

4

5

Источник