Основные пути эволюции растений

Существует много гипотез относительно возможных путей происхождения основных царств живой природы. Рассмотрим основные пути исторического развития царств растений и животных, которые являются наиболее изученными с этой точки зрения.

Число видов ныне существующих растений достигает 500 тыс., из них цветковых примерно 300 тыс. видов. Первыми аутотрофами были цианеи и отчасти зеленые водоросли. Их останки находят в породах даже архейского возраста.

В протерозое в морях обитало много разных представителей зеленых и золотистых водорослей. В это же время, по-видимому, появились прикрепленные ко дну водоросли. На поверхности безжизненной суши создается первая почва, возникающая в результате действия абиотических (климатические условия) и биотических (присутствие бактерий и цианей) условий.

В палеозое в царстве растений происходит крупное эволюционное событие – растения выходят на сушу. Однако в первые периоды этой эры растения по-прежнему населяют в основном моря. Встречаются зеленые и бурые водоросли, прикрепленные ко дну, а в толще воды диатомовые, золотистые, эвгленовые. В конце ордовика и начале силура отмечено появление первых наземных растений – псилофитов, которые покрывали сплошным зеленым ковром прибрежные участки суши. Происходят перестройки в проводящей системе и покровных тканях растений: появляется проводящая сосудистая система со слабо дифференцированной флоемой и ксилемой, кутикула и устьица. Псилофиты оказались более надежно прикрепленными к субстрату с помощью дихотомически разветвленных нижних осей. У некоторых обнаружены примитивные листья. Псилофиты занимали промежуточное положение между наземными сосудистыми растениями и водорослями.

Дальнейшая эволюция растений в наземных условиях привела к усилению компактности тела, появлению корней, развитию эпидермальной ткани с толстыми, пропитанными воскоподобными веществами стенками, изменению способов размножения, распространения и т.д.

С момента выхода на сушу растения развиваются в двух основных направлениях: гаметофитном и спорофитном. Гаметофитное направление было представлено мхами, спорофитное – остальными растениями. Спорофитная ветвь оказалась более приспособленной к наземному образу жизни. У этих растений постепенно совершенствовались и усложнялись корневая и проводящая системы, покровные и механические ткани. Уже в девоне встречаются пышно разросшиеся леса из хвощей, плаунов, папоротникообразных и древних голосеменных (кордаитов). В карбоне эти леса еще более распространены, а климат увлажненный и равномерно теплый в течение всего года. Растения достигают 40 м высоты.

В этом же периоде находят первые семенные древесные растения из голосеменных, расцвет которых приходится на конец карбона – пермский период. Их отличие от папоротникообразных и плавунообразных – превращение мегаспорангия в семяпочку. Полное освобождение у части растений процесса полового размножения от воды. Так, опыление у голосеменных осуществляется ветром и после оплодотворения семязачаток превращается в семя, а семена имеют приспособления для распространения ветром и животными.

Мезозойская эра характеризуется интенсивными горнообразовательными процессами: появляется Урал, Тянь-Шань, Алтай и др. Продолжается осушение климата, сокращаются площади океанов и морей. В триасе отмечено развитие пустынь, вымирание гигантских папоротников, древовидных хвощей, плаунов. В юрском периоде, на фоне расцвета голосеменных, появляются первые покрытосеменные растения и беннетитовые – прообраз цветковых растений.

Покрытосеменные постепенно распространяются, завоевывая все материки, что связано с наличием у них ряда преимуществ. Покрытосеменные имеют сильно развитую проводящую систему, цветок и плод (зародыш снабжается запасом питательных веществ). В процессе эволюции цветок претерпевает значительные изменения. Преимущество получали растения с перекрестным опылением. Опылители привлекались ароматом нектара, яркой окраской цветка.

Кайнозойскую эру считают временем расцвета покрытосеменных. В начале кайнозоя еще удерживается теплый климат. В неогене и палеогене формируются Анды, Пиренеи, Гималаи, обосабливаются Средиземное, Черное, Каспийское и Аральское моря. Формируются близкие к современным ботанико-географические области. На севере преобладают хвойные, на юге – каштаново-буковые леса с участием секвой и гинкго. Вся Европа была покрыта пышными лесами из таких деревьев как дуб, береза, сосна, каштан, бук, виноград, орех и т.д. Климат теплый и умеренный.

В четвертичном периоде кайнозойской эры (2-3 млн. лет назад) увеличилось количество осадков и наступило оледенение значительной части Земли, вызвавшее вымирание либо отступление теплолюбивой третичной растительности на юг. Появились холодоустойчивые травянистые и кустарниковые растения. На огромных территориях леса сменялись степью, полупустыней и пустыней. Появляется растительность с выраженной сезонностью в цикле развития, складываются современные фитоценозы.

Таким образом, основные черты эволюции царства растений следующие:

- Переход от гаплоидности к диплоидности. У многих водорослей и мхов все клетки (кроме зиготы) гаплоидны. У папоротников еще представлен самостоятельный гаметофит, но уже у голосеменных и покрытосеменных наблюдается полная редукция гаметофита и переход к диплоидной фазе.

- Освобождение процесса полового размножения от наличия воды.

- Дифференциация тела с переходом к наземным условиям: корень, стебель, лист.

- Специализация опыления (насекомые).

Источник

База знаний

В процессе эволюции покрытосеменных цветок (основной отличающий их орган) претерпевает значительные изменения. Ось цветка – цветоложе – постепенно укорачивается, междоузлия сближаются, спиральное расположение частей цветка переходит в циклическое, происходит процесс уменьшения числа гомологичных частей (олигомеризация).

Первые примитивные энтомофильные цветки привлекали насекомых обилием пыльцы, что одновременно способствовало перекрестному опылению. Преимущество получили те растения, у которых высокая наследственная пластичность потомства, большая вероятность опыления и завязываемости семян. В дальнейшем отбор растений пошел по пути привлечения опылителей с помощью нектара, аромата, окраски и специализации цветков на опыление определенными видами насекомых. Таким путем происходило взаимоприспособление растений и животных по соответствующим признакам. При опылении насекомыми повышается возможность свободного скрещивания растений одного вида, что и служит одной из причин высокой эволюционной пластичности цветковых растений. У цветковых (в отличие от голосеменных) даже деревья представлены множеством разнообразных форм. Цветковые также были приспособлены использовать среду путем быстрого развития и накопления органического вещества.

В кайнозое (начало – 66 млн лет назад) вся Европа была покрыта пышными лесами теплого и умеренного климатов, включающими дуб, березу, сосну, каштан, бук, виноград, орех и др. В это время леса достигали наибольшего распространения на Земле. В тропической флоре этого периода были представлены фикусы, лавровые, гвоздичные, эвкалипты, виноград и др.

В четвертичном периоде кайнозойской эры (2 млн лет назад) увеличилось количество осадков и наступило оледенение значительной части Земли, вызвавшее отступление теплолюбивой третичной растительности на юг (а местами полное ее вымирание), возникновение холодоустойчивых травянистых и кустарниковых растений. На огромных территориях завершается начатая в миоцене смена лесов степью, формируется ксерофитная и эфемерная растительность с выраженной сезонностью в цикле развития, складываются современные фитоценозы.

Таким образом, растительность нашей планеты постоянно менялась, приобретая все более современные черты.

Основные черты эволюции царства растений следующие:

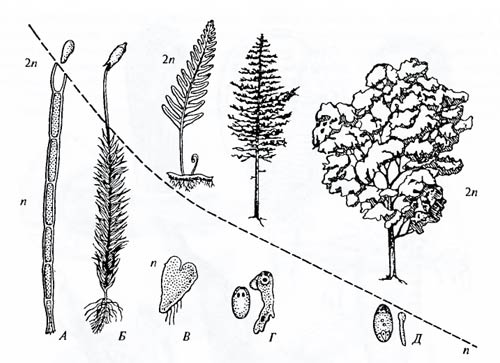

- Переход от гаплоидности к диплоидности. С диплоидизацией организма снижался эффект проявления неблагоприятных мутаций, усиливались морфогенетические потенции организма. У многих водорослей все клетки (кроме зиготы) гаплоидны. У более высокоорганизованных водорослей (бурые и др.) наряду с гаплоидными существуют и диплоидные особи. У мхов преобладает гаплоидное поколение при сравнительно слабом развитии диплоидного. У папоротников преобладает диплоидное поколение, однако и у них гаплоидное поколение (гаметофит) еще представлено самостоятельным образованием, у голосеменных и покрытосеменных наблюдается почти полная редукция гаметофита и переход к диплоидной фазе (рис. 5.7).

- Утрата связи процесса полового размножения с наличием капельно-жидкой воды, потери подвижности мужских гамет, заметная редукция гаметофита и сильное развитие спорофита, переход от наружного оплодотворения к внутреннему, возникновение цветка и двойного оплодотворения.

- Дифференциация тела с переходом к наземным условиям: деление на корень, стебель и лист, развитие сети проводящей системы, совершенствование покровных, механических и других тканей.

- Специализация опыления (с помощью насекомых) и распространение семян и плодов животными. Усиление защиты зародыша от неблагоприятных условий: обеспечение пищей, образование покровов и др.

Рис. 5.7. Схема эволюционных изменений растений в направлении увеличения размеров и значения бесполого поколения (2n) и редукции размеров полового поколения (n): А – водоросли; Б – мхи; В – папоротники; Г – голосеменные, Д – покрытосеменные (по К. Фуллеру и О. Типпе, 1954)

Источник