Основные типы тканей многоклеточных растений: определение и специфика

Многоклеточные организмы характеризуются тем, что в ходе их развития клетки приобретают индивидуальность — начинают различаться по строению и выполняемым функциям. Происходит их дифференциация, в результате чего образуются ткани многоклеточного организма.

Прежде чем перейти к классификации тканей растений, дадим определение самой ткани.

Ткань представляет собой определенную совокупность клеток с одинаковым происхождением, схожим строением и однородными функциями.

Высшие растения и почти все многоклеточные животные характеризуются наличием нескольких типов тканей. В отличие от них, у многоклеточных водорослей, губок и грибов многообразия тканей нет, а если несколько типов тканей и присутствует, то они довольно слабо дифференцированы.

Растительные виды тканей в биологии формируются только из образовательной ткани. Виды тканей растений бывают:

- образовательными;

- основными;

- покровными;

- механическими;

- проводящими.

Пройдемся по каждому типу тканей растений подробно.

Особенности образовательных тканей

В основе образовательных тканей (такую ткань еще называют меристемой) лежат способные к делению клетки. Такие клетки дают начало клеткам, относящимся к другим типам. У этих клеток имеется большое ядро, также они отличаются тонкими эластичными стенками с небольшим количеством целлюлозы.

Меристема с учетом расположения в растении бывает верхушечной, боковой и вставной. Не сложно догадаться, что верхушечная меристема находится на верхушке побега или корня и обеспечивает рост растения в длину. Боковая меристема или камбий располагается в середине многоклеточных корней и побегов — она окружает центральную их часть как цилиндр. Благодаря этой ткани растение растет в ширину.

В основании междоузлий стебля у некоторых растений, к примеру, злаковых, имеется вставная меристема. Задача у нее та же, что и у верхушечной меристемы: обеспечение роста побега в длину. Это вставной рост, так как в процессе происходит удлинение междоузлий.

Покровные ткани

На поверхности органов растений находятся покровные ткани, которые обеспечивают отделение внутренних тканей от внешней среды, а также защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды и разнообразных повреждений.

Покровные ткани состоят как из живых тканей, так и отмерших.

Есть два вида покровных тканей:

Кожица является первичной покровной тканью, представляющая собой один слой небольших толстостенных и плотно сомкнутых клеток без хлоропласта. Отмечается плотное прилегание друг к другу оболочек клеток эпидермиса. Это объясняется тем, что оболочки этих клеток извилистые. Кожица может быть покрыта слоем воскообразного вещества — кутикулы: естественным приспособлением, исключающим излишнее испарение воды растением. Поверхность кожицы также могут покрывать волоски с различным строением.

Функции таких волосков определяются их строением и расположением. К примеру, у крапивы они выполняют защитную функцию. Что касается корневых волосков, то они обеспечивают питание растения.

В кожице имеются особые образования — устьица, задача которых заключается в обеспечении связи растения с атмосферой (так происходят газообмен и транспирация).

На замену эпидерме многолетних растений приходит вторичная покровная ткань — перидерма или пробка. Жироподобное вещество пропитывает утолщенные стенки клеток, что делает их непроницаемыми для воды и воздуха. Происходит образование пробки или пробкового вещества. На ее поверхности формируются небольшие горбики, называемые чечевичками, через которые осуществляется газообмен и транспирация.

Специфика проводящих тканей

Существует два вида проводящих тканей для восходящего и нисходящего транспорта веществ — ксилема и флоэма соответственно.

Ксилема представляет собой комплекс из трахеид и трахей (сосудов). Ее задача — обеспечить транспорт воды и растворенных в ней питательных веществ от корней растения к остальным органам. Это восходящий транспорт. Трахеиды являются вытянутыми в длину мертвыми клетками — оболочки этих клеток уже одревеснели. Осуществление транспорта возможно благодаря фильтрации через поры.

Трахеи — это полые трубки, которые состоят из отдельных сегментов, расположенных друг над другом. Оболочки трахей пропитаны лигнином.

Флоэму составляют ситовидные трубочки. Это живые клетки, служащие для осуществления транспорта органических веществ по нисходящему потоку.

Сосудисто-волокнистые пучки образованы при помощи сосудов, трахеид и ситовидных трубочек, основных и механических тканей. Примером являются жилки в листе.

У растений также встречаются млечеточники, которые представляют собой удлиненные проводящие клетки. По ним движется сок или латекс оранжевого или молочно-белого цвета. Такое можно наблюдать у одуванчика, чистотела и гевеи.

Особенности механических тканей

Механические ткани обеспечивают прочность и гибкость растений. В организме растения они выполняют опорную функцию и представлены лубяными и древесинными волокнами. Такие ткани состоят из живых и отмерших клеток вытянутой формы и с неравномерно утолщенными клеточными стенками.

С учетом строения, формы, состояния и утолщения клеточных оболочек определяют 2 разновидности механической ткани. Это:

Первая состоит из живых клеток и находится под эпидермисом молодого побега. В ней могут содержаться хлоропласты, она может участвовать в процессе фотосинтеза.

Склеренхиму составляют отмершие одеревеневшие клетки. Ее можно обнаружить как в побегах, так и в семенной кожуре, скорлупе орехов и косточках плодов.

Характеристика основной ткани

Основную ткань или паренхиму составляют в большинстве случаев живые клетки с большими межклеточниками. Паренхимой заполнены промежутки между клетками других типов.

Есть несколько разновидностей основной ткани, которые зависят от особенностей ее строения и выполняемых функций:

- фотосинтезирующая. В ней есть хлоропласты, находится она в основном в листьях;

- запасающая. Такая ткань есть в плодах, корнях и сердцевине растений.

Водозапасающая паренхима свойственна кактусам и алоэ.

Важно обозначить, что строение клеток тканей связано с выполняемыми ими функциями.

Источник

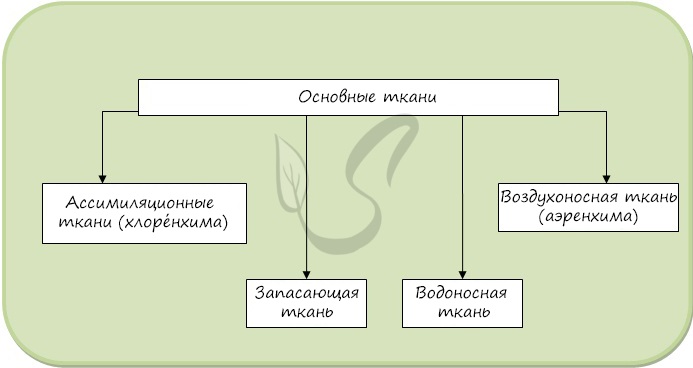

Основные ткани

Основные ткани называются так потому, что они составляют основную (бо́льшую) часть массы растения. Им принадлежат важнейшие функции, без которых жизнь растения совершенно невозможна. В них идет газообмен с окружающей средой, фотосинтез, запасание питательных веществ, запасание воды. Они состоят из живых паренхиматозных клеток, образованных из первичной меристемы — верхушечной (апикальной). Начнем изучение с классификации основных тканей.

Ассимиляционная ткань (хлоренхима)

Ассимиляционная — синтезирующая. За счет содержания хлорофилла в данной ткани, здесь активно идет процесс фотосинтеза, хлоропласты в ее клетках выстроены вдоль стенок одним слоем, не затеняя друг друга, подобно солнечным батареям. Наиболее яркий пример местоположения этой ткани — столбчатая ткань мякоти листа (палисадная ткань, от франц. palissade — частокол, загородка), или мезофилл — мягкая ткань, заключенная между двумя слоями эпидермиса в листьях растений.

Хлоренхима расположена непосредственно под эпидермисом, это обеспечивает ее хорошее освещение и газообмен с окружающей средой. Она встречается в надземных органах растений, таких как листья, молодые побеги. Но это не исключает возможность ее возникновения на освещенных корнях, к примеру, в корнях водных растений, воздушных корнях.

Воздухоносная ткань (аэренхима)

Главная ее функция — газообмен. Отличается, прежде всего, наличием межклетников — тканевых пространств, служащих вместилищем для газов. Сквозь устьица воздух межклетников путем диффузии уравнивается по составу с атмосферным воздухом. В межклетниках из атмосферного воздуха клетки растения поглощают углекислый газ и выделяют в полость кислород, который затем поступает в окружающую среду.

Запомните одно из стратегически важных расположений этой ткани — губчатая ткань листа.

У аэренхимы имеется еще одна значимая функция — уменьшение удельного веса растения. Вообразите внутреннюю среду растения, сплошь забитую клеточной массой без всяких промежутков и полостей. Если бы не было аэренхимы, растения, оказавшись тяжелее воды — тонули и опускались на дно, не имея достаточной прочности механической ткани.

Благодаря наличию межклетников в ткани ее удельный вес уменьшается, и она замечательно держится на плаву.

А мы с вами имеем возможность (благодаря аэренхиме! 🙂 получить истинное эстетическое удовольствие от цветущих кувшинок и наслаждаться видом многих других водных растений.

В листьях (на картинке ниже) встречаются клетки с друзой — представляют собой внутриклеточные сростки кристаллов в вакуолях растительных клеток.

Запасающая ткань

Главные функции: запасание и хранение питательных веществ: белков, жиров и углеводов. Преобладает в плодах, сердцевине, луковицах и семенах, клубнях и корневищах. Отдельно отметим, что запасным питательным веществом растений является крахмал.

На рисунке ниже изображен поперечный разрез зоны всасывания корня, видны корневые волоски ризодермы (эпиблемы).

Водоносная паренхима

Клетки этой ткани отличаются большим запасом в вакуолях слизистых веществ, удерживающих влагу. Таким образом, эта ткань способствует удержанию и запасанию воды. Она хорошо развита у растений, приспособленных к жизни в засушливых местах с сухим климатом. Такие растения получили название — суккуле́нты от лат. succulentus, «сочный», к ним относятся алоэ, кактусы. Как правило, они произрастают в местах с засушливым климатом.

Водоносная паренхима при наступлении засухи постепенно отдает свои запасы воды другим, жизненно важным для растения тканям, в первую очередь хлорофиллоносной паренхиме.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник