- Высшие споровые растения

- Признаки, характеризующие высшие споровые растения

- Различные типы тканей

- Тело расчленено на органы

- Многоклеточные органы полового размножения

- Начало онтогенеза – зародыш

- Регулярное чередование поколений — полового и бесполого

- В цикле развития превалирует спорофит (кроме мохообразных)

- Как чередуются поколения в жизненном цикле высших споровых растений

- 2. Общая характеристика споровых растений

- 3. Общая характеристика семенных растений

- Основной общей особенностью споровых растений является

- Царство Грибы

- Место бактерий в экосистеме

- Стерилизация

- Возбудители дифтерии

- Споры

- Культура бактерий сенной палочки

- Бактерии

- Отличия клеток бактерий от растительных клеток

- Споровые растения

- Высшие растения

Высшие споровые растения

Высшие споровые растения – это наземные растения, размножающиеся с помощью спор. Они представляют новую ступень в эволюции растительного мира. От низших растений высшие отличаются тем, что их тела расчленяются на несколько частей. Их вегетативные органы, состоящие из корня, стебля, листьев, имеют сложную тканевую структуру.

Высшие споровые растения, в большинстве своем, населяют суходол. Однако среди них могут быть и те представители растительности, средой обитания которых являются водоемы.

В эту группу включены все наземные, размножающиеся и распространяющиеся спорами листостеблевые растения. К высшим споровым растениям относят такие отделы, как:

- Мхи или Мохообразные (насчитывают около 25 тыс. видов);

- Папоротники или Папоротникообразные (более 10 тыс. видов);

- Плауны или Плаунообразные (насчитывают около 400 видов);

- Хвощи или Хвощеобразные (насчитывают до 32 видов).

Предположительно, предками древних высших растений стали бурые или зеленые водоросли, тела которых в результате развития были дифференцированы на отдельные органы, в том числе органы полового размножения. Это произошло сотни миллионов лет назад.

Основными обитателями водоемов остались низшие растения. Сушу же постепенно завоевали высшие. Со временем они сумели приспособиться к новой среде и приобрели ряд особенностей.

Признаки, характеризующие высшие споровые растения

Рассмотрим подробнее, какие признаки характерны для высших растений, являющихся споровыми.

Различные типы тканей

От неблагоприятных условий растения с внешней стороны защищены покрывающей их тканью. Хлорофиллоносная ткань необходима для процесса фотосинтеза. Проводящая ткань отвечает за полноценный обмен веществ между надземными и подземными органами. Большую роль имеют запасающие и опорные механические ткани.

Тело расчленено на органы

Высшие растения имеют специальные органы — корневые волоски и ризоиды, с помощью которых могут впитывать из субстрата минеральные вещества. Для высших растений характерно автотрофное питание. Это привело к формированию у них листка как фотосинтезирующего органа. Связь между зеленой клетка листка и корневым волоском обеспечивают сформировавшиеся в результате эволюции стебель и корень растения. От них же зависит его стойкость в почве и воздушной среде.

Многоклеточные органы полового размножения

Подразделяются на два типа – мужские и женские или, соответственно, антеридии и архегонии.

Начало онтогенеза – зародыш

Формирование индивидуального организма начинается с зародыша, развивающегося из диплоидной клетки — зиготы. Образование этой клетки — результат слияния гамет.

Регулярное чередование поколений — полового и бесполого

Спорофит – это в биологии название бесполого поколения. Другое поколение — половое — получило название гаметофит.

В цикле развития превалирует спорофит (кроме мохообразных)

Диплоидному поколению (спорофиту) присущи большие объемы генетической информации и значительная приспособленность к наземным условиям. Эти качества привели к его преимущественному развитию.

Как чередуются поколения в жизненном цикле высших споровых растений

Жизненный цикл растительного организма – это чередующаяся смена фаз в его развитии, по завершении которых достигшее зрелости растение готово производить новое поколение – бесполое (сопрофит) и половое (гаметофит).

Основной общей особенностью споровых растений является то, что их жизненный цикл представляет собой регулярное ритмическое чередование спорофита и гаметофита — бесполого и полового поколений.

Спорофит формирует спорангии. В этих органах бесполого размножения образуются споры растений. Далее из них начинают развиваться гаметофиты – одно- или двуполые особи полового поколения.

В свою очередь, гаметофит формирует мужские половые органы — антеридии, в которых образуются подвижные сперматозоиды, а также женские – архегонии, с неподвижными яйцеклетками.

Для того чтобы произошло оплодотворение, необходимо наличие капельножидкой воды, способствующей перемещению сперматозоида к яйцеклетке. Зародыш начинает развиваться из успешно оплодотворенной яйцеклетки. Позже из него вырастет спорофит – представитель бесполого поколения.

Из споры может развиться только гаметофит, а из зиготы – только спорофит.

У большей части споровых растений (кроме мохообразных) в цикле развития преобладает бесполое поколение. Это связано с большей приспособленностью спорофита к условиям наземной среды. Иными словами, эволюционное развитие таких растительных организмов (за исключением мхов) идет по пути преимущественного использования, усовершенствования и прогрессивного развития спорофита и вместе с тем редукции, упрощения гаметофита.

Источник

2. Общая характеристика споровых растений

Растения делятся на две очень неравные по значению и величине группы – споровые и семенные растения.

К споровым растениям относятся отделы: мохообразные, псилотообразные, хвощеобразные, плаунообразные и папоротникообразные.

Отличительные признаки жизненного цикла споровых растений:

1. Размножаются спорами (семя никогда не образуется).

2. Процессы полового и бесполого размножения разделены (в пространстве и во времени). Причем, у большинства споровых растений, исключая мохообразные, половое (гаметофит) и бесполое (спорофит) поколения представляют собой отдельные физиологически самостоятельные особи.

3. В цикле развития у большинства споровых (за исключением мохообразных) спорофит преобладает (по размерам и сложности строения) над гаметофитом (который представлен заростком в виде слоевища (таллома) не расчлененного на стебель и листья, и тесно связан с водой).

4. Процесс оплодотворения у споровых растений, так же как и у водорослей, осуществляется в присутствии капельножидкой воды, так как сперматозоиды могут передвигаться только в воде.

5. Как равно-, так и разноспоровые растения (у некоторых равноспоровых, например, хвощей, мхов, существует физиологическая разноспоровость).

3. Общая характеристика семенных растений

Семенные растения – это растения, которые образуют семя.

К семенным растениям относится два отдела: голосеменные и покрытосеменные, которые возникли в процессе эволюции от споровых растений (разноспоровых папоротников).

По сравнению со споровыми они представляют собой более высокий уровень организации растений, так как:

1. Все семенные растения разноспоровые.

Они имеют два типа спор: микроспоры (дают начало мужскому гаметофиту) и мегаспоры (дают начало женскому гаметофиту). Гаметофит очень редуцирован и не выходит из споры, которая защищает его от высыхания, что является важным приспособлением к жизни на суше. Гаметафиты не способны к фотосинтезу и полностью зависят от спорофитов.

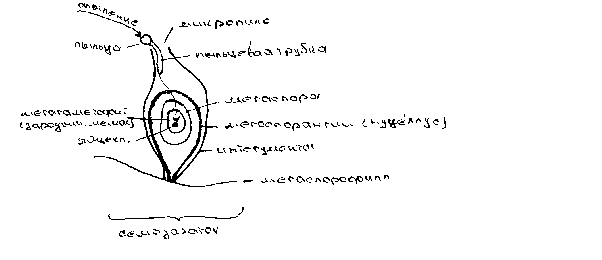

Женский гаметофит (мегагаметофит) заключен внутри мегаспоры (рис. 8.4.), которая образуется в мясистом мегаспорангии – нуцеллусе, расположенном на мегаспорофилле (видоизмененном спороносном листе). В отличие от бессемянных разноспоровых растений мегаспорангий покрыт одним или двумя дополнительными слоями ткани – интегументами. Они полностью заключают в себя мегаспорангий (нуцеллус), оставляя лишь отверстие на его верхушке – микропиле (пыльцевход).

Рис. 8.4. Строение семязачатка (схема).

Прорастание мегаспоры и образование женского гаметофита (мегагаметофита), оплодотворение и развитие нового спорофита (зародыша) всегда происходит внутри мегаспорангия.

У семенных растений (в отличие от споровых) мегаспоры не отделяются от спорофита, а находятся внутри мегаспорангия, который вместе с интегументами представляет семязачаток. Внутри мегаспоры развивается женский гаметофит (зародышевый мешок) и образуется одна или несколько женских гамет – яйцеклеток. После оплодотворения яйцеклетки семязачаток превращается в семя. Таким образом, семя – это оплодотворенный семязачаток.

Семя состоит из: зародыша будущего растения (корешок и почечка (стебелек и листочки)), который возникает из оплодотворенной яйцеклетки; определенного количества питательных веществ; кожуры, которая возникает из интегументов.

В борьбе за существование на суше появление семени имело большое эволюционное значение, поскольку внутри него (в отличие от споры) уже находится зародыш нового спорофита, который надежно защищен от воздействия неблагоприятных условий. Также семя имеет существенное преимущество при размножении перед спорой, так как содержит значительный запас питательных веществ. У семян могут развиваться различные приспособления, облегчающие их распространение.

Родительский спорофит дает семени все, что нужно для жизни, и только после того, как семя полностью созреет, оно отделяется от родительского спорофита.

3. Независимое от воды оплодотворение.

Мужские гаметы (у большинства семенных – спермии, у некоторых голосеменных (саговниковые, гинкговые) – сперматозоиды) образуются мужскими гаметофитами (микрогаметофитами), находящимися внутри пыльцы. Пыльца из микроспорангиев (пыльцевых мешков) переносится к семязачаткам. Такой процесс называется опылением.

Пыльца прорастает пыльцевой трубкой, которая растет в сторону яйцеклетки (+ хемотаксис). По этой трубке неподвижные мужские гаметы (спермии) достигают яйцеклетки и происходит оплодотворение.

Вода не нужна спермиям ни на одной из перечисленных стадий!

Гаметофитное поколение у семенных растений крайне редуцировано (особенно у покрытосеменных), теряет свою самостоятельность (сравните со споровыми растениями) и развивается на спорофите, который сильно усложняется (как и у всех сосудистых растений доминирует в жизненном цикле).

Внутреннее оплодотворение, независимое от воды, развитие зародыша внутри семени, представляют собой главное биологическое преимущество семенных растений, которое позволило им освоить разнообразные местообитания и стать господствующей группой растений на Земле.

Источник

Основной общей особенностью споровых растений является

Царство Грибы

Грибы выделяют в отдельное царство, потому что:

1) они неподвижны, но способны к фотосинтезу

2) их клетки содержат хитин, а тело состоит из мицелия

3) размножаются спорами и не имеют органов

4) не имеют органов, гетеротрофы

Место бактерий в экосистеме

В каком случае правильно показано место бактерий в экосистеме?

1) Трава – мышь – сова – почвенные бактерии

2) Мышь – трава – почвенные бактерии – сова

3) Почвенные бактерии – сова – мышь – трава

4) Мышь – почвенные бактерии – сова – трава

Стерилизация

Какой из приемов стерилизации операционных наиболее эффективно действует на бактерии?

1) мытье полов

2) проветривание

3) облучение ультрафиолетовыми лучами

4) нагрев воздуха до температуры +300

Возбудители дифтерии

Возбудители дифтерии являются:

1) сапрофитами

2) паразитами

3) симбионтами

4) автотрофами

Споры

Спора отличается от свободной бактерии тем, что:

1) у споры более плотная оболочка

2) в споре несколько бактериальных клеток

3) спора менее долговечна, чем свободная бактерия

4) спора питается автотрофно, а свободная бактерия — гетеротрофно

Культура бактерий сенной палочки

Чтобы вырастить культуру бактерий сенной палочки, настой сначала кипятят в течение 20-30 мин. Это делают для того, чтобы:

1) убить всех, кроме бактерий сенной палочки

2) бактерии активнее размножались

3) сенная палочка образовала споры

4) повысить жизнеспособность сенной палочки

Бактерии

Большинство бактерии, живущие на Земле, относят к:

1) фототропным организмам

2) гетеротрофным

3) хемосинтезирующим

4) паразитам

Отличия клеток бактерий от растительных клеток

Клетки бактерий отличаются от растительных клеток отсутствием:

1) клеточной оболочки

2) цитоплазмы

3) ядра

4) рибосом

Споровые растения

Основной общей особенностью споровых растений является:

1) зависимость их размножения от воды

2) среда обитания

3) наличие хроматофоров в листьях

4) отсутствие органов растения

Высшие растения

К высшим растениям относятся:

1) багрянковые водоросли

2) многоклеточные зеленые водоросли

3) мхи

4) цианеи

Источник