- Строение древесного ствола и коры

- 1. Древесина

- 1.1. Сердцевина

- 1.2. Внутренняя часть ствола (ядро)

- 1.3. Внешние слои древесины (заболонь)

- 2. Кора дерева

- 2.1. Камбий

- 2.2. Внутренний слой коры (луб или флоэма)

- 2.3. Корка

- Вопрос 2 Строение дерева и древесины. Главные разрезы ствола. Составные части дерева

- Строение древесины. Главные разрезы ствола

Строение древесного ствола и коры

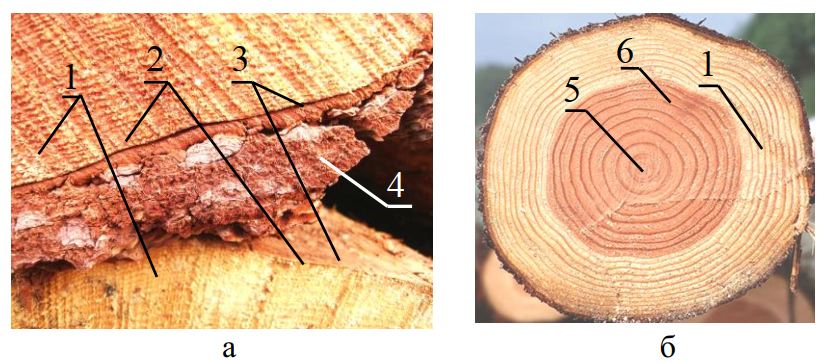

Древесный ствол имеет сложную структуру, которая включает следующие элементы (рис. 1):

- древесина:

- сердцевина;

- внутренняя (ядровая) часть ствола;

- внешние слои древесины (заболонь);

- камбий;

- внутренний слой коры (луб);

- корка (слой отмерших клеток, пробковый слой или вторичная кора, перидерма).

Рис. 1. Анатомическое строение древесного ствола и коры: а – фрагмент среза слоев коры; б – поперечный срез ствола; 1– заболонь (наружный слой древесины); 1 – камбий; 3 – луб; 4 – корка; 5 – сердцевина; 6 – ядро

1. Древесина

1.1. Сердцевина

В раннем возрасте древесина всех деревьев состоит только из заболони. Через некоторое время, по мере созревания, происходит отмирание центральной части и образуется сердцевина. Сердцевина – это небольшого диаметра центральная часть ствола отмершей древесины. Она малой прочности, состоит из рыхлой первичной ткани, которая легко загнивает.

1.2. Внутренняя часть ствола (ядро)

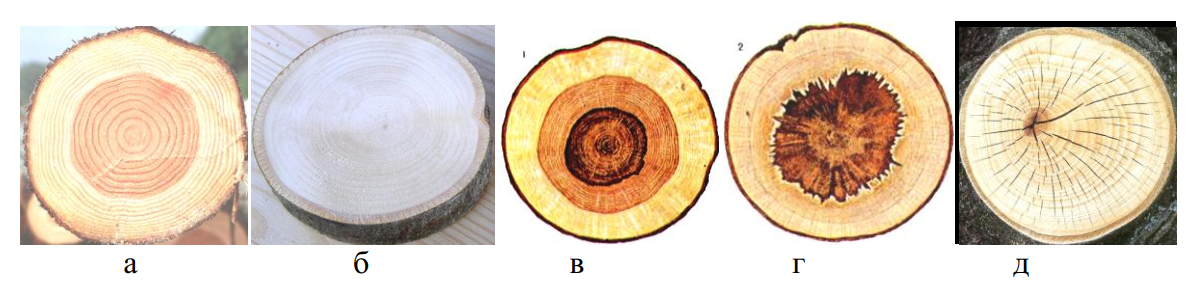

В древесине выделяется внутренняя часть ствола, или, как ее еще называют, ядро, состоящая из спелой древесины. В процессе созревания деревьев происходит отмирание спелой древесины. Этот процесс сопровождается потемнением центральной части ствола. У разных пород различная степень интенсивности потемнения. Интенсивное потемнение наблюдается у так называемых ядровых пород (рис. 2, а, в, г, д). К ядровым породам относятся, например, лиственница, сосна.

Породы с однородной окраской древесины называются безъядровыми (рис. 2, б). К ним относятся, например, ель, пихта.

Рис. 2. Примеры структуры пород деревьев: а – ядровая порода (сосна); б – безъядровая порода; в – округлое двухзональное ядро (в центре сформировавшееся ядро, а вокруг него морозное ядро); г – звездчатое ядро; д – срез осины

Стенки клеток ядра у хвойных пород пропитаны смолою. Движения влаги по клеткам ядра нет, поэтому древесина ядровой части ствола обладает большей прочностью и стойкостью к загниванию, чем наружная часть древесины, называемая заболонью.

1.3. Внешние слои древесины (заболонь)

Ядровую часть окружает физиологически активная наружная светлоокрашенная зона древесины, примыкающая к образовательной ткани – камбию. Эта часть ствола называется заболонью. От внутренней части ядровой древесины она отличается более светлой окраской. По клеткам заболони перемещается влага с растворенными в ней питательными веществами, поэтому она в сравнении со спелой ядровой древесиной имеет более высокую влажность, меньшую механическую прочность, наименьшую стойкость к биологическому повреждению, поражениям грибами и насекомыми. В пиломатериалах вследствие значительной усушки заболонь усиливает коробление древесины.

2. Кора дерева

Кора выполняет следующие физиологические функции дерева в процессе его роста:

- проводит по стволу питательные вещества, выработанные листьями;

- защищает дерево от внешних неблагоприятных условий.

Кора дерева имеет сложную структуру и состоит из следующего комплекса тканей в виде слоев:

У каждой зоны слоев специфическая структура и химический состав, каждая зона имеет свои биологические функции. Переход от одного слоя к другому может быть резким или плавным в зависимости от породы дерева.

Соотношение зон этих слоев разное у различных пород и даже у деревьев одной породы, произрастающих в разных местах. Доля корки в коре составляет от 20 до 80 %.

Чем больше диаметр ствола дерева, тем толще кора на его поверхности (табл. 1). Но с увеличением возраста дерева, а значит, и его диаметра относительный объем коры уменьшается, так как чем больше диаметр ствола, тем меньше доля коры в объеме ствола [2].

Таблица 1. Зависимость толщины коры от диаметра ствола [2]

Толщина коры уменьшается от комля к вершине ствола, и соответственно изменяется относительный объем коры по высоте ствола.

В пределах одной породы относительный объем коры тем больше, чем хуже условия произрастания дерева. Показатели объемов коры различных пород существенно различаются (табл. 2) [2].

Таблица 2. Содержание коры в объеме стволовой части дерева

Порода Сосна Ель Береза Осина Лиственница Объем коры от объема ствола, % 10−12 7−10 13−15 14−15 18−25 Кора имеет сложную структуру, которая включает граничный слой между древесиной и корой – камбий, внутренний и наружный слои коры, а также физиологические граничные зоны.

2.1. Камбий

На границе между внутренним слоем коры и древесиной располагается граничный слой, который называется камбиальным слоем или камбием. В стволе дерева камбий состоит из живых клеток древесины. Благодаря тому, что эти клетки непрерывно делятся, происходит рост тканей древесины и луба. В результате такой жизнедеятельности увеличивается диаметра древесного ствола и толщина слоя коры. В структуре ствола в сравнении с клетками других частей дерева камбиальный слой имеет самую низкую механическую прочность, на чем и основывается принцип окорки лесоматериалов.

2.2. Внутренний слой коры (луб или флоэма)

В зоне от камбия до корки расположен лубяной слой. С внутренней стороны он переходит в камбиальную зону, которая формирует клетки луба и древесины, а с внешней стороны − в пробковый камбий.

Ткани луба делятся на три вида:

- ситовидные трубки с клетками;

- механические ткани (склереиды и волокна);

- лубяная паренхима с паренхимными клетками. Каждый вид ткани выполняет свои функции.

Луб обеспечивает движение по фильтрующим трубкам, из которых он состоит, вдоль ствола дерева ко всем органам питательных органических веществ (продуктов фотосинтеза), образующихся в листьях. Волокнистая структура луба ориентирована волокнами вдоль ствола дерева.

У некоторых хвойных пород, например у сосны, клетки луба с внутренней стороны мало отличаются по строению от клеток камбия, и они называются камбиформа. Наличие клеток камбиформа определяет постепенный переход от камбия к лубу. Переход луба с внешней стороны к коре более резкий.

Различие в механической прочности и соотношении связей клеток камбия с древесиной, камбиформа с лубом и луба с коркой используется для определения видов окорки с полной очисткой древесины от луба (чистой окорки) или оставлением этого слоя (грубой окорки).

В зоне перехода между лубомрикокйо расположен слой паренхимных клеток. При делении этих клеток с внутренней стороны откладываются клетки лубяной паренхимы, а с внешней стороны образуются пробковые клетки. Оболочки последних не имеют пор и пропитаны суберином, что делает их непроницаемыми для воды и воздуха. Каркасную структуру корки образуют лубяные волокна и каменистые клетки. В целом пробковые клетки выполняют защитную функцию. Кроме перечисленных особенностей, луб имеет еще ряд свойств.

Так, в отличие от клеток корки клетки тканей луба имеют повышенное содержание урановых кислот и пентозанов, суберин отсутствует, а оболочки состоят из целлюлозы и гемицеллюлозы, не содержат лигнина [1].

В лубе содержится больше экстрактивных веществ, урановых кислот и пентозанов, но меньше лигнина. Также содержится в 1,5 раза меньше целлюлозы, чем в древесине [1].

Объемное соотношение корки и луба вдоль ствола меняется. В комлевой части сосны, где значительно развита покровная ткань, корка составляет основную долю объема коры. У ели изменение по строению и объемному соотношению корки и луба по длине ствола незначительно.

2.3. Корка

В технической литературе корка может называться по-разному, например слой отмерших клеток, пробковый слой или вторичная кора, перидерма. Во всяком случае, под этими терминами понимается наружный омертвевший слой коры, который выполняет функцию защиты тканей луба и древесины от механических повреждений, проникновения грибов и бактерий, резких колебаний температуры, испарения влаги, внешних климатических воздействий. У различных пород древесины корка имеет разную структуру и прочность. У хвойных пород она рыхлая, непрочная, поэтому в процессе окорки легко разрушается инструментами и удаляется с поверхности ствола.

Корка лиственных пород, осины и особенно березы имеет большую прочность корковой наружной части и значительно утолщенный слой луба. Эти факторы усложняют процесс окорки. Кроме того, кора березы, или береста, имеет высокую прочность в продольном направлении, а разрывается и отделяется в основном только в поперечном направлении. Это еще больше затрудняет окорку и измельчение коры.

Список литературы:

- Симонов М.Н. Механизация окорки лесоматериалов. М.: Лесн. пром-сть, 1984. 214 с.

- Симонов М.Н., Торговников Г.И. Окорочные станки. Устройство и эксплуатация. М.: Лесн. пром-сть, 1990. 182 с.

Источник

Вопрос 2 Строение дерева и древесины. Главные разрезы ствола. Составные части дерева

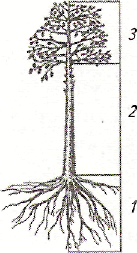

Дерево состоит из трех частей: кроны, ствола и корней. Каждая часть выполняет свою функцию и имеет свое промышленное применение.

Крона состоит из веток с листьями или хвоей. Листва и хвоя получают питательные вещества по веткам, стволу и корням из почвы. В свою очередь, под влиянием солнечного света и воздуха в листьях и хвое образуются вещества, необходимые для жизни дерева. Кроме того, листья и хвоя выделяют лишнюю влагу, поступающую из почвы.

Промышленное использование кроны невелико. Из листьев и хвои получают витаминную муку (ценный продукт для животноводства и птицеводства), лекарственные препараты, а из ветвей — технологическую щепу для производства тарного картона и древесноволокнистых плит.

Ствол поднимает крону поближе к солнечному свету. Он доставляет растворенные в воде минеральные вещества кроне (восходящий ток), органические — корням (нисходящий ток); хранит про запас питательные вещества. Верхняя, тонкая часть ствола называется вершиной, нижняя, толстая часть — комлем.

Ствол — основной материал для столярных и строительных работ.

Рис. 1. Дерево, составные части: /— корни; 2— ствол; 3— крона

Корни являются одной из важных частей дерева. От главного, крупного корня отходят в стороны мелкие. Кроме того, корневая система храпит запас питательных веществ и удерживает дерево в вертикальном положении.

Корни используют как второсортное топливо. Пень и крупные корни сосны через некоторое время после выкорчевки служат сырьем для получения канифоли и скипидара.

Строение древесины. Главные разрезы ствола

Если ствол распилить поперек, то на торце можно увидеть его строение. Наружная оболочка дерева называется корой. Вид и цвет коры зависят от возраста и породы дерева. Кора многих древесных пород имеет большое практическое применение. Из коры добываются химические вещества, применяемые в медицине. Кора имеет два слоя: внешний (пробковый), который защищает дерево от различных повреждений, и внутренний (лубяной), по которому идут питательные соки от кроны к корням. Из луба делают мочала, веревки.

За корой следует камбий — слой, обеспечивающий рост дерева. Камбий принимает от луба питательные вещества и вырабатывает из них материал для построения древесины и коры. Материал, из которого получается древесина, каждый год откладывается в виде колец. Сосчитав годичные кольца у комля (прилегающей к корню части дерева), можно определить, сколько дереву лет. При долевом распиле дерева годичные кольца видны как полоски и образуют красивый рисунок, называемый текстурой.

Часть древесины, образованная живыми клетками, называется заболонь. Из нее состоят молодые деревья всех пород. Заболонь всегда окрашена в более светлые тона, чем окружающая древесина. В растущем дереве она проводит воду с минеральными веществами от корней к кроне. Заболонь легко пропускает воду, менее стойка против загнивания, чем остальные слои, поэтому для изготовления тары под жидкие товары ее следует использовать ограниченно.

Из отмирающих клеток древесины образуется ядро. Отмирание происходит вследствие закупорки водопроводящих путей, отложения дубильных, красящих веществ, смолы, углекислого кальция. Это изменяет цвет древесины, ее массу и механические свойства. Ядро — самая крепкая часть дерева, основной материал для строительных и столярных работ.

К ядру прилегает сердцевина — узкая центральная часть ствола, рыхлая ткань. На поперечном разрезе ствола она выглядит темным пятнышком диаметра 2-5 мм, на радиальном разрезе имеет вид прямой или извилистой темной узкой полоски.

От сердцевины расходятся в разные стороны сердцевинные лучи. В растущем дереве сердцевинные лучи служат для проведения воды с питательными веществами внутрь ствола и для их запаса. Сердцевинные лучи имеются у всех пород, но заметны лишь у некоторых. Сердцевинные лучи могут быть очень узкие, невидимые простым глазом

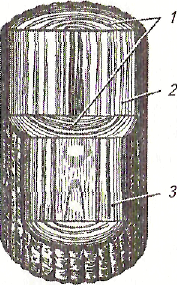

Основные разрезы ствола: поперечный, проходящий перпендикулярно оси ствола и направлению волокон и образующий торцевую плоскость;радиальный (продольный), проходящий через сердцевину ствола по радиальному направлению вдоль волокон древесины; танген-талъпый (продольный), проходящий на некотором расстоянии от сердцевины.

Рис. 6. Основные разрезы ствола: /-поперечный; 2— радиальный; 3~тан-гентальный

Источник