Основные лесообразующие породы на территории России, их распространение

Лесные ресурсы сберегают генетическое разнообразие биосферы, обогащают атмосферу кислородом, в значительной степени формируют климат, сохраняют и повышают плодородие почв, регулируют и очищают водные стоки, являются одним из основных элементов рекреационного потенциала, средой обитания человека, служат сырьевой базой лесной и лесоперерабатывающей промышленности.

Леса занимают около 45% площади нашей страны, по обеспеченности лесами Россия занимает первое место в мире, обладая примерно 1/5 мировых запасов древесины.

Лесистость Российской Федерации составляет 45,4%. Она неравномерно распределена по территории страны и зависит от климатических и антропогенных факторов. Наибольшие значения лесистости (более 80%) отмечены в подзоне средней тайги Пермской области, Республики Коми и Центральной Сибири. Малолесные районы (лесистость менее 1%) расположены в аридной зоне Европейской территории России (Республика Калмыкия, части Ставропольского края, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей).

Лес — сложное многоярусное растительное сообщество. Деревья, кустарники, кустарнички, травы, мхи, лишайники и грибы находятся в непрерывной взаимосвязи и взаимозависимости. Господствующий ярус образован деревьями с сомкнутыми кронами. Древесные породы очень различны по своим требованиям к теплу, свету, влаге.

Леса России по преимуществу бореальные. Основные лесообразующие породы в лесном фонде Российской Федерации: лиственница, сосна, ель, кедр, дуб, бук, береза, осина (табл.). Они занимают более 90% земель, покрытых лесной растительностью. Прочие древесные породы (груша, каштан, орех грецкий, орех маньчжурский и др.) – менее 1% земель, остальная площадь – кустарники (кедровый стланик, береза кустарниковая и др.).

Леса распространены там, где среднемесячные температуры июля превышают 10°С, а увлажнение достаточное или избыточное. У нас они сосредоточены в основном в восточных районах — в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также в Северо-Западном федеральном округе.

Самые распространённые породы: лиственница, сосна, ель и кедровая сибирская сосна. Леса являются также источником вторичной продукции — плоды, ягоды, орехи, грибы; хозяйственную ценность имеют сенокосы; лекарственные растения (более 300 видов).

Площади, занятые в Российской Федерации насаждениями основных лесообразующих пород, остаются достаточно стабильными на протяжении последних десятилетий. Около 50% площади хвойных пород представлено спелыми и перестойными насаждениями.

Избыточное увлажнение, прохладное лето и суровую зиму лучше переносят хвойные породы. Хвойные леса занимают свыше 80% лесопокрытой площади России. Наиболее холодостойкая порода — лиственница; полностью сбрасывая на зиму хвою, она выдерживает температуру до минус 70°С.

Хвойные (таёжные) леса в зависимости от лесообразующих пород подразделяются на тёмнохвойные (ель, пихта, кедр) и светлохвойные (сосновые и лиственничные).

Тёмнохвойные леса распространены в районах с умеренно холодным и довольно влажным климатом; они преобладают в тайге Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин, широко представлены в горах Кавказа, Урала, Сихотэ-Алиня, в некоторых частях Алтая и Саян. Больше половины площади тёмнохвойной тайги занимают еловые леса.

В светлохвойных лесах основными лесообразующими породами являются лиственница сибирская и даурская, сосна обыкновенная. Лиственничные леса господствуют в Средней и Северо-Восточной Сибири, Прибайкалье, Забайкалье. Сосновые леса распространены от Белого моря до низовий Дона, от западных границ до Центральной Якутии и Алданского нагорья.

Из широколиственных пород в лесах России представлены: дуб, липа, клён, ясень, вяз, граб, бук и др. Преобладают дубравы, дубово-липовые и липовые леса. На Кавказе и в Калининградской области встречаются буковые леса.

Более половины всех лесов России произрастает на вечномерзлотных почвах (Сибирь и Дальний Восток) в условиях сурового климата, что определяет их низкую продуктивность. Лишь 45% площади лесов представляет интерес и доступно для эксплуатации, но преобладающая их часть – на Европейском Севере и вдоль Транссибирской магистрали – значительно истощена в результате интенсивной эксплуатации в течение прошлого столетия.

Источник

21.Понятие о лесе. Основные древесные породы-лесообразователи. Растительные части леса. Морфология лесного массива и древостоев.

Лес– элемент географического ландшафта, состоящий из совокупности деревьев, занимающих доминирующее положение, а также кустарников, живого напочвенного покрова, животных, микроорганизмов, в своем развитии биологически-взаимосвязанных, влияющих друг на друга и на внешнюю среду.

Основные географические лесорастительные зоны РФ:

- лесотундра (редкие низкорослые леса);

- тайга (Самая лесонасыщенная зона);

- лесостепь (больщие участки лес. мас.);

- степная (небшие лесные массивы);

- полупустыня (небольшие отдельные уч-ки с деревьями);

- пустыня (отдельные деревья и куст.)

Основу леса составляют лесообразующие древесные породы(породы, способствующие в пределах своего ареала образовать верхний ярус).I ярус:дуб, ель, сосна, береза и др. II и III ярус:сопутствующие породы (липа, клен, вяз и др). Хвойные леса:

- Темнохвойные леса, основные лесообразователи: ель, пихта, кедр.

- Светлохвойные леса, основные лесообразователи: сосна и лиственница.

Лиственные леса:

- Мелколиственные, осн. лесообразователи: береза, осина, тополь, ива (сем. ивовые).

- Широколиственные леса, осн. лесообразователи: дуб, ясень, клен, липа, граб, вяз.

- Древостоя– совокупность деревьев, основной компонент насаждения. По хоз значению: главные и второстепенные породы; по количественному: преобладающие и сопутствующие.

- Подлеска – кустарники/деревья, произрастающие под пологом леса, в дальнейшем не способные образовывать древостоя в конкретных условиях произрастания.

- Подроста– деревья естественного происхождения, растущие под пологом леса, в последующем способные образовывать древостой. Не выше ¼ дер. основного полога и старше 2 лет, в условиях севера – больше 10 лет.

- Подгона– деревья/кустарники, составляющие подлесок, подрост, а также более нижние яруса, способствуют ускорению роста в высоту и улучшению формы ствола главной породы.

- Всходов – молодое поколение древ-х растений в возрасте до 1 года.

- Самосева – древесные раст-я естественного происхождения в возрасте до 2 лет.

- Живого напочвенного покрова– совокупность мхов, лишайников, травянистых растений и полукустарников, произрастающих на покрытых и непокрытых лесом территориях.

Неживые компоненты:

- Опад – опавшие листья, хвоинки, кора, семена, плоды.

- Отпад – отмершие дер-я в результате естественного изреживания, причинами — заболевание и возраст.

- Лесная подстилка– напочвенный слой, образующийся из растительного опада разной степени расслоения.

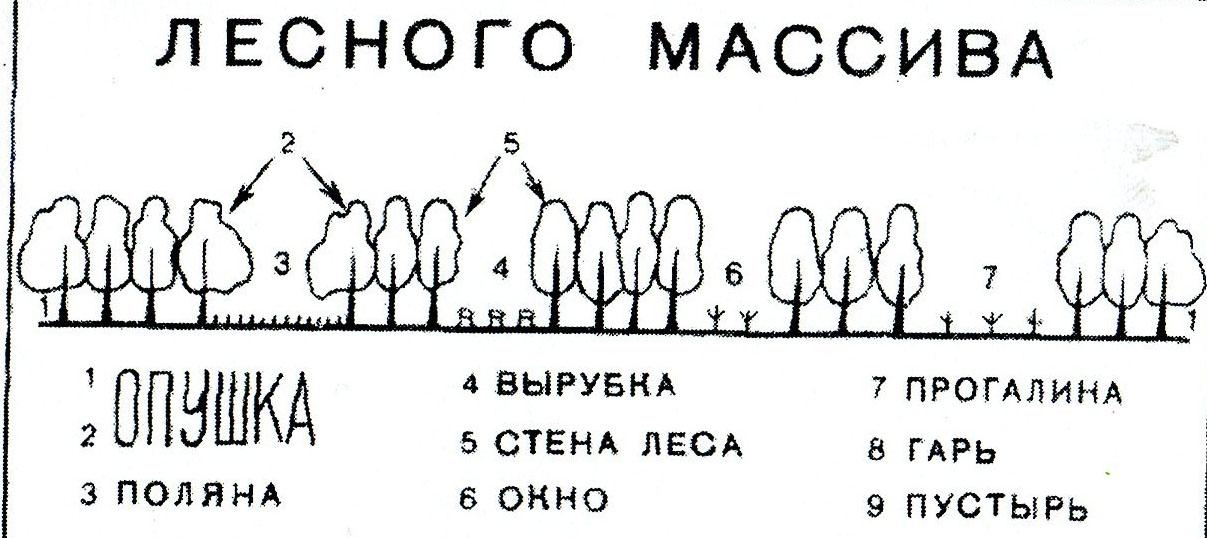

Морфология:

- Л

есной массив– значительная целостная территория леса, имеющая естественные границы (реки, озера) или граничащая на большом протяжении с с/х угодиями или населенными пунктами.

- Опушка – полоса леса, расположенная на границе с безлесным пространством. Внешняя – с большим (поле, пастбище); внутренняя – с небольшим, расположенным внутри лес. массива.

- Поляна– участок не покрытый лесом, расположенный внутри лесного массива, заросший травянистой растительностью.

- Вырубка – участок леса, на котором древостой вырублен, а новый еще не сомкнулся.

- Стена леса– участок леса, примыкающий к вырубке.

- Окно– участок, на котором отсутствуют деревья, но сохранились другие элементы лесной растительности. Образуется при естественном отмирании или вырубке единичных деревьев в древостое.

- Прогалина – тоже самое, но образуется вследствие выпадения группы деревьев в древостое. Причины: ветровал, бурелом, снеговал, неправильный отбор деревьев при рубках ухода.

- Гарь – участок лесной земли с древ-м, погиб-м в результате пожара.

- Пустырь– гарь/вырубка, находящаяся в безлесном состоянии более 10 лет.

М

- Естественное:семенное (шишки, семена); вегетативное (поросли – если само упало).

- Искусственное:семенное; вегетативное (поросль – срубили) – равномерная кратность растений, возраст одинаковый,hиDпримерно одинаковые (называют лесными культурами).

2.Форма – вертикальное строение древостоя. Ярус– группа деревьев приблизительно одинаковойh(средняя высота их колеблется не более 20%).Насаждения:простые (одноярусные); сложные (2х- и более). 3.Состав – доля участия каждого вида древесных пород в общем пологе древостоя.

- чистый– из 1 породы. Примесь других не более 5%.;

- смешанный– из 2х и более пород, доля которых значительно больше 5%.

Записывается в виде формулы. Пример: 10С – чистый древостой, 100% Сосны. Смешанный древостой: 5С 4Б 1Кл+Рб, Лп, Д : сосна – 52%, береза – 41%, клен – 7% После «+» – меньше 5%. Если главные породы – 40 и больше%, то ставят на 1 место. 4.Бонитет – показатель продуктивности древостоя, зависящий от условий местопроизрастания. Определяется по преобладающей породе с помощью спец таблиц (проф.Орлова). На основании происх-я породы, среднейhи ср-го возраста. 5 основных классов. Могут добавляться дополнительные классы. 5.Возраст – число лет жизни древостоя.Класс возр-та– возраст-й интервал, применяемый для характеристики возрастной структуры древостоя в зависимости от породы. Возрастной интервал: 20 лет (хвойные пор. и твердолиств-е пор. сем-го происхождения), 10 лет (твердол-е породы порослевого происхождения и мягколиственные пор), 5 лет (кустарники, особо быстрорастущие пор.(сем. ивовые)). 6.Возрастной этап– определенный временной период, которыйй проходит любой древостой в процессе жизни с появления всходов и образования подростов до естественного отмирания.

- Молодняки – с появления всходов до смыкания крон подроста и перехода его в состояние чащи (густого труднопроходимого молодого древостоя). Формируется древесный полог, способствующий образованию л-го сообщества.

- Жердняк– быстрый рост в высоту, наибольшая листовая и хворостяная масса, резкая дифференциация деревьев по размерам ствола, кроны, а т.ж. интенсивный отпад деревьев.

- Средневозрастные насаждения.Интенсивное формирование стволов и крон, появляется подлесок, происходит формирование насаждения с характерной лесной средой.

- Приспевающие– вызревание древостоя, появляются хоз-ценные признаки, под пологом появляется группы подроста. Начинает влиять на окружающую среду.

- Спелые. Древостой приобретает качественные и колич-е показатели, наиболее соответствующие целям хоз-ва. Влияние на окр среду значительно.

- П

ерестойные.Древостой достигает естественной спелости. У деревьев появляется суховершинность, они постепенно стареют и отмирают.

В зависимости от времени происхождения древостоя, по возрастной стр-ре:1.абсолютно-одновозрастные насажд-я (деревья одного года появления); 2.условно-одновозрастные (разных лет появления, но их возрасты находятся в пределах установленного класса возраста); 3.разновозрастные. Полнота– степень плотности стояния деревьев на территории занимаемого пространства. Отображаются и измеряются в долях от 1. 1-0,8 – древостой высокополнотный; 0,6-0,7 – среднеполнотный; 0,3-0,5 – низкополностный; 0,1-0,2 – редины. Сомкнутость– степень плотности соприкосновения крон деревьев в пологе древостоя.(в долях от 1). Густота– кол-во деревьев определенного возраста на единицуS(1 га). Бывают: густые, средней густоты, редкие. Товарность(хозяйственность) – качественный показатель древ-го запаса, характеризующий его пригодность д/ получения товарной продукции (древесины). Определяется по %ту выхода деловой древесины от запаса древостоя. 3 класса.

Источник

есной массив– значительная целостная территория леса, имеющая естественные границы (реки, озера) или граничащая на большом протяжении с с/х угодиями или населенными пунктами.

есной массив– значительная целостная территория леса, имеющая естественные границы (реки, озера) или граничащая на большом протяжении с с/х угодиями или населенными пунктами. ерестойные.Древостой достигает естественной спелости. У деревьев появляется суховершинность, они постепенно стареют и отмирают.

ерестойные.Древостой достигает естественной спелости. У деревьев появляется суховершинность, они постепенно стареют и отмирают.