СТРОЕНИЕ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Растение состоит из вегетативных органов (корень, стебель, листья), которые обеспечивают жизнь отдельного экземпляра и генеративных органов (цветки, плоды, семена), обеспечивающих сохранение вида.

Корни снабжают растение водой с растворенными в ней питательными веществами и прикрепляют его к фунту. При прорастании семени из зачаточного корня развивается главный корень. Переходный участок между ним и стеблем называется корневой шейкой, и такая корневая система носит название стержневой. Но у подавляющего числа аквариумных растений главный корень живет сравнительно недолго и он теряется среди растущих пучком от корневой шейки почти одинаковых придаточных корней. Такая корневая система называется мочковатой. Придаточные корни могут образовываться также на побегах, корневищах, листьях, увеличивая тем самым площадь питания растения.

Некоторые аквариумные растения совсем не имеют корней.

Стебель служит для транспортировки питательных веществ и связывает между собой основные органы питания растений — корни и листья. Стебли, растущие вверх, называются прямостоячими, а стелящиеся по грунту — ползучими. Стебель с растущими на нем листьями и почками — побег. Места прикрепления листьев к стеблю — узлы, а промежутки между ними — междоузлия. Стебель с хорошо развитыми междоузлиями и хорошо видимыми расстояниями между узлами — удлиненный, с короткими же междоузлиями, когда стебель закрыт растущими друг за другом в виде розетки листьями — укороченный. Угол между листом и находящимся выше междоузлием — пазуха листа.

На вершине побега обычно вырастает верхушечная почка, в пазухах листьев — боковые (пазушные) почки, а на корнях и листьях некоторых растений образуются придаточные почки. Почки, из которых растут цветки, называют цветочными, из которых побеги — вегетативными (листовыми). Некоторые почки пребывают в заторможенном состоянии и не дают побегов — спящие почки. При повреждении части стебля или выше расположенных почек они образуют новые побеги.

Корневище, клубень и луковица представляют собой видоизмененный стебель, в котором происходят накопление и хранение питательных веществ.

Лист служит для питания растения и состоит из трех частей: листовой пластинки, черешка и влагалища. У многих водных растений черешок или влагалище могут отсутствовать. По способу прикрепления к стеблю листья подразделяют на сидячие или безчерешковые и черешковые листья.

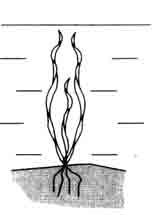

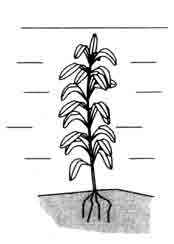

Расположение листьев на стебле относительно друг друга называется листорасположением (рис. 1). Оно бывает очередным (листья расположены на стебле по одному), супротивным (листья расположены по два в одном узле, один против другого) и мутовчатым (в узле расположены 3 и более листьев, которые образуют своеобразное кольцо вокруг стебля).

Из черешка в лист идут жилки, по которым подводятся вода и растворы питательных минеральных веществ и отводятся углеводы.

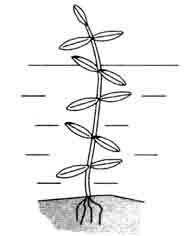

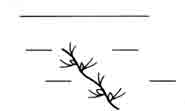

Листовая пластинка может быть цельная (рис. 2), или расчлененная: лопастная (выступы — лопасти на краях пластинки не идут далее 1/4 её ширины), раздельная (выступы — доли не доходят до средней, главной жилки или основания пластинки) и рассеченная (выступы — сегменты доходят до середины ширины всего листа). Если каждая лопасть образует свои лопасти, то лист называют дважды лопастным и т.д. То же самое относится и к другим формам листовой пластинки.

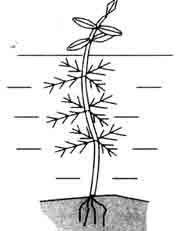

Листовая пластинка с несколькими лопастями, долями, сегментами может быть перистолопастной, перистораздельной, перисторассеченной, пальчатолопастной, пальчатораздельной, пальчаторассеченной (рис. 3).

Листья бывают простые (на черешке только одна листовая пластинка) и сложными (на одном черешке несколько листовых пластинок, называемых листочками).

Рис. 1 Типы листорасположения.

Рис. 2 Формы листовых пластинок.

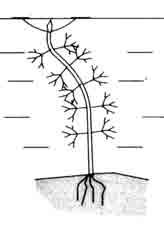

Сложный лист, у которого листочки прикреплены в одном месте — пальчатосложный, а с листочками, расположенными по длине черешка — перистосложный (рис. 4).

Формы корня, стебля и листьев водных растений связаны с условиями среды, в которой они растут.

Рис. 3 Типы листовой пластинки.

1 — перистолопастная, 2 — перистораздельная, 3 — перисторассеченная, 4 — пальчатолопастная, 5 — пальчатораздельная, 6 — пальчаторассеченная.

Рис. 4 Типы сложных листьев.

Так растения, растущие в болоте или при низком уровне воды, имеют, углубленный в грунт или находящийся на его уровне, укороченный стебель с розеткой линейных листьев. Одни из них, как например акорус, имеют линейной формы листья, которые вырастают над поверхностью воды и очень редко остаются под ней (рис. 5); Эти растения хорошо подходят для украшения берега садового пруда. Другие же, как например стрелолисты, и крупные виды эхинодоруса, имеют более или менее разной формы подводные, плавающие и надводные листья, причем образование этих листьев часто зависит от продолжительности све тового дня (рис. 6).

Рис. 6. Эхинодорус Бертера

Рис. 8 Криптокорина Гриффита

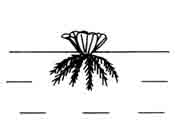

И, наконец, еще один тип растений, как например кувшинка и некоторые виды апоногетона, в течение определенного периода времени образуют подводные листья, которые затем сменяются плавающими (рис. 7). Некоторые виды двух выше названных типов можно содержать в аквариуме. На рис. 8-10 представлены типы растений, которые в аквариуме обычно растут под водой и не образовывают плавающих листьев. Они отличаются друг от друга своими листьями. У одних они черешковые и цельные, как например у большинства криптокорин, средней величины видов эхинодоруса и некоторых апоногетонов (рис. 8). У других они расчлененные, как например у видов цератоптериса (рис. 9). И наконец, у третьих они линейные, как например у валлиснерий (рис. 10).

Рис. 9 Папоротник индийский

Рис.10 Валлиснерия крученолистная

Рис. 15 Пузырчатка горбатая

На рис. 11-15 представлены растения с удлиненным стеблем и очередным, супротивным или мутовчатым листорасположением. Типы растений на рис. 11 и 12 могут расти на болотах, хорошо переносить периоды половодий или расти в воде и лишь в период цветения вырастать из неё, а также образовывать наземные формы. У одних из них, как например у видов людвигии или гигрофилы, подводные листья не отличаются или лишь немного отличаются от надводных (рис. 11), у других, как у лимнофилы или перистолистников, они имеют различную форму листовых пластинок (рис. 12). Рис. 13-15 представляют типы растений, жизнь которых происходит только в воде. Это, например виды кабомбы, кроме подводных, образующие еще плавающие листья (рис. 13), элодея, имеющая только подводные листья (рис. 14) и пузырчатка — безкорневое растение, плавающее в воде (рис. 15).

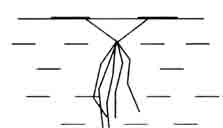

И, наконец, на рис. 16-18 изображены растения с укороченным стеблем, которые растут вблизи поверхности воды. Их листья могут выступать из воды, как у пистии (рис. 16) или быть плавающими на её поверхности, как у водокрасовых (рис. 17). Оба типа этих растений обычно плавают у поверхности воды, но при сильном понижении её уровня могут укорениться в грунте. Некоторые из этих плавающих растений не имеют корней, например вольфия (рис. 18).

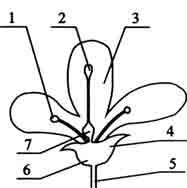

Цветок — орган полового (семенного) размножения растения. Он крепится к стеблю при помощи цветоножки, к которой примыкает цветоложе, несущее на себе все части цветка; околоцветник, состоящий из чашечки и венчика (совокупность ярко окрашенных лепестков); тычинки, включающие в себя тычиночную нить и пыльник, в котором созревает пыльца; пестики, объединяющие в себе завязь, внутри которой находятся семяпочка и вытянутый столбик с рыльцем на конце (рис. 19).

1 — тычинка, 2 — пестик,

Как правило, большинство видов аквариумных растений имеют цветки с тычинками и пестиками и называются обоеполыми. У ряда растений одни цветки имеют только тычинки, другие — пестики. Если растение несет на себе как тычиночные, так и пестичные цветки, то оно — однодомное. Если такие цветки расположены каждые на разных растениях, то такие растения — двудомные.

Группы цветков образуют на растении соцветия.

Источник

Семя

Семя — генеративный орган растения, служащий для размножения и расселения растений. У покрытосеменных (цветовых растений) семя образуется внутри плода из семяпочки (семязачатка).

Функции семени

Отделяясь от материнского организма, семя может прорасти и дать начало новому растению.

Благодаря семенам, некоторые из которых имеют воздушные мешки, дочерние растения могут расти на расстоянии десятков километров от материнского. Прорастая на новых территориях, они занимают их и распространяются.

Семя выживает при таких неблагоприятных факторах, где листостебельное растение погибло бы. Именно семя дает возможность выжить зародышу растения во время зимнего холода, недостатка влаги, летнего зноя.

Строение семени

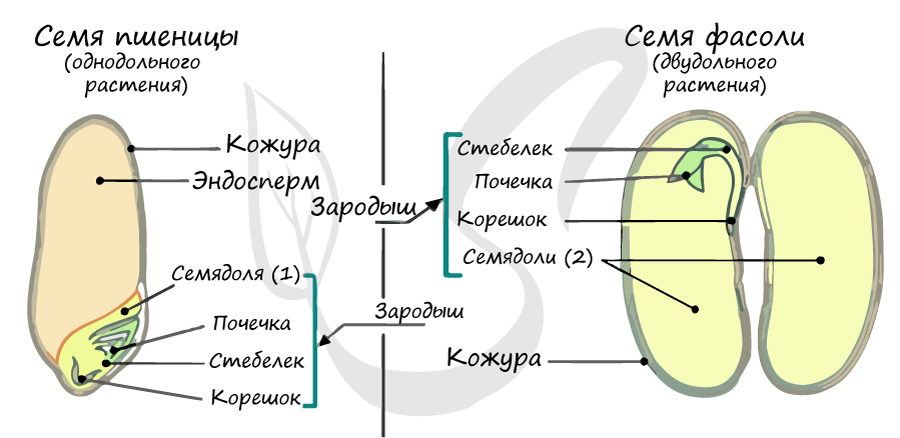

Семя состоит из семенной кожуры, зародыша и эндосперма. Основную часть семени занимает зародыш, который состоит из зародышевого корешка, зародышевого стебелька с зародышевой почечкой, и зародышевых листьев — семядолей, которые при прорастании семени становятся первыми эмбриональными листьям саженца.

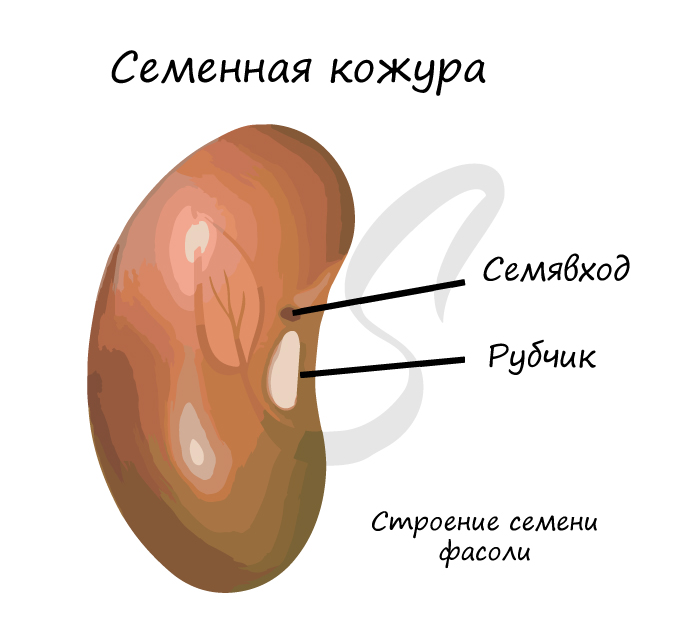

Семенная кожура — обязательный атрибут семени, представляет собой многослойное образование, защищающее внутреннее содержимое семени от высыхания и преждевременного прорастания. Может иметь на поверхности различные образования. На семенной кожуре всегда можно найти след (рубчик) от семяножки, соединявшей семя со стенкой плода. Рядом с рубчиком находится еще одно отверстие — семявход (микропиле), через которое при намачивании внутрь семени поступает вода, после чего начинается важный процесс — набухание семени.

Эндосперм — запасающая ткань семени растения, необходимая для роста и развития зародыша. В некоторых семенах эндосперм может отсутствовать, в этом случае его функцию на себя берет семядоля. Эндосперм в семени есть у подавляющего большинства однодольных (лука, ландыша, пшеницы) и двудольных (тмина, хурмы, фиалки). Отсутствует эндосперм в семенах бобовых, тыквенных, сложноцветных (гороха, подсолнечника, фасоли, тыквы).

В семенах злаковых находится одна семядоля, которую называют — щиток. Щиток выполняет функцию транспорта питательных веществ из эндосперма к зародышу.

Прорастание семени

При этом вода поступает через семявход внутрь семени. Как только это происходит, питательные вещества начинают растворяться в воде, и становится возможным их усвоение для зародыша. При полном погружении в воду, в которой мало растворенного кислорода (кипяченая вода), семена могут погибнуть из-за нехватки кислорода.

А точнее — кислорода. Клетки зародыша дышат, поглощают кислород и выделяют углекислый газ.

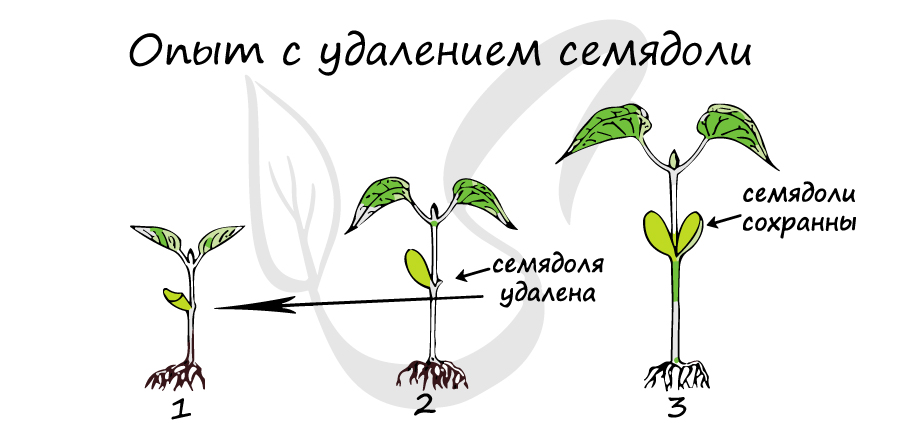

До момента, когда растение начнет фотосинтезировать — вся надежда только на запасные вещества. Они содержатся либо в семядоли (семядолях), либо — в эндосперме.

Как видно из картинки выше, удаление семядоли значительно замедляет рост и развитие растения (у 1 и 2 растения слева). У растения справа (3) сохранены обе семядоли, оно опережает в росте и развитие растение (2).

Для каждого вида растения температура своя. Есть растения, которые прорастают при температуре выше 15°C — огурцы, кукуруза, перец. Другие адаптированы к гораздо меньшим температурам, чуть выше +2 °C — укроп, рожь, морковь, редис, пшеница. Это обусловлено эволюционно, в зависимости от климата в регионе места происхождения растения. Исходя из этого, растения подразделяются на теплолюбивые и холодостойкие.

Семена некоторых растений не способны прорастать без освещения: марь белая (лебеда), салат латук, сельдерей. Свет стимулирует прорастание семян многих растений, активируя зародыш посредством фотохимической реакции. Также существуют растения, семена которых способны прорастать только в полной темноте — лук, конопля.

В данном случае руководствуются общим правилом: чем меньше семена, тем более поверхностно их закладывают. Семена фасоли закладывают на 4-5 см, а очень мелкие семена, не закапывая, сеют на самой поверхности почвы: семена земляники, мака, мяты, наперстянки, подорожника.

Если все условия прорастания семян соблюдены, то образуется проросток. Проросток — стадия онтогенеза растения с момента выхода зародыша из семенной кожуры.

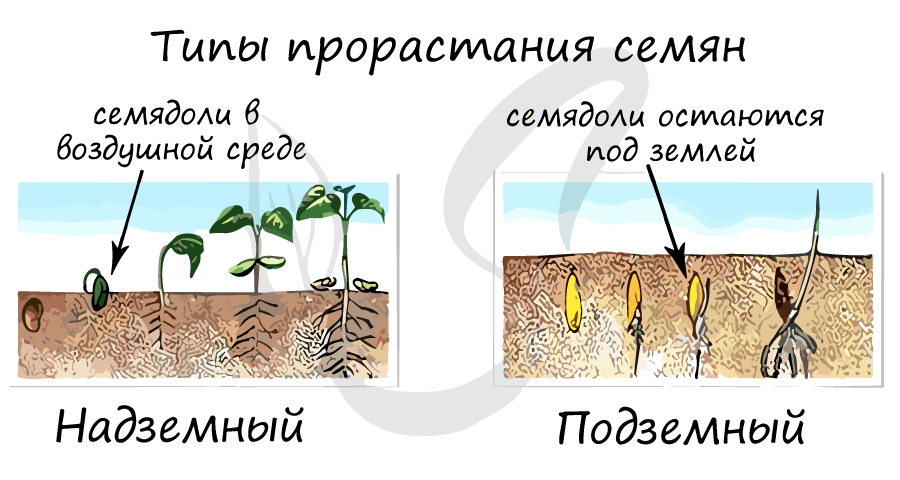

Типы прорастания семян

При надземном типе прорастания семядоли с почкой выносятся в воздушную среду над поверхностью почвы и становятся первыми фотосинтезирующими листьями (зародышевые листья). Такой тип прорастания имеется у редьки, тыквы, фасоли, огурцов, лука, капусты, томатов.

Семядоли не выносятся на поверхность почвы, а остаются в ней. Поверхности почвы достигает только почка с первыми листьями. Характерно для гороха, дуба, лещины, пшеницы.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник