- Занятие 15: Анатомия стебля древесных цветковых растений.

- 2. Вторичное сплошное строение стебля древесных цветковых растений.

- Внутреннее строение стебля: первичное и вторичное анатомическое строение, передвижение минеральных веществ по стеблю

- Древесина

- Как минеральные вещества передвигаются по стеблю

- Как органические вещества откладываются в стеблях

- Строение дерева

- Макроскопическое строение древесины

- Микроскопическое строение древесины

- Химический состав древесины и коры

- Пороки древесины

- Основные части дерева

Занятие 15: Анатомия стебля древесных цветковых растений.

1. Первичное сплошное строение стебля древесных цветковых растений.

2. Вторичное сплошное строение стебля древесных цветковых растений.

3. Строение стебля зрелого древесного цветкового растения. (81- 88; 143 — 146)

1. Первичное сплошное строение стебля древесных цветковых растений.

Сплошное (непучковое) строение стебля характерно для всех древесных растений. В этом случае проводящие ткани располагаются в виде непрерывных достаточно широких колец. При этом кольцо флоэмы уже, поскольку флоэма состоит в основном из живых клеток, а с течением времени периферийные клетки флоэмы сдавливаются и отмирают. Кольцо ксилемы гораздо шире, оно располагается к центру от флоэмы и в нём сохраняются как первичные, так и вторичные ткани.

Из основных меристем, которые располагаются как к центру, так и к периферии от прокамбия формируются основные ткани: сердцевина и кора. Протодерма дифференцируется в эпидерму.

При первичном строении стебля древесных цветковых растений хорошо различимы 3 анатомо-топографические зоны: покровы, первичная кора, стель.

Покровы представлены однослойной эпидермой

Первичная кора состоит из нескольких рядов клеток, клетки, примыкающие к эпидерме – хлоренхима, а глубже расположены клетки запасающей паренхимы.

Стель начинается флоэмой, причём первичная флоэма неоднородна, в ней выделяют протофлоэму и метафлоэму. Первой начинает дифференцироваться протофлоэма, но мере дальнейшего развития метафлоэмы протофлоэма оттесняется к периферии стебля.

В составе флоэмы всегда наблюдаются лубяные волокна и паренхимные клетки. Однако в первичной флоэме в отличие от первичной ксилемы нет сердцевинных лучей. Основу флоэмы составляют ситовидные трубки, а между ними располагаются небольшими группами лубяные волокна и клетки запасающей паренхимы. Глубже флоэмы располагается камбий, а ещё глубже располагаются клетки запасающей паренхимы.

Первичная ксилема также подразделяется на протоксилему и метаксилему. Метаксилема имеет более широкопросветные сосуды и функционально более активна. Наряду с сосудами в состав ксилемы входят древесинные волокна и клетки основной паренхимы. Основная паренхима древесных цветковых растений бывает двух типов:

- сердцевинные лучи – радиальные тяжи, по которым осуществляется транспорт органических веществ в сердцевину (ближний транспорт)

- древесинная паренхима – небольшие скопления (3-5) клеток между сосудами ксилемы

В самом центре стеля находится сердцевина, она состоит из живых запасающих клеток.

Т.о., сплошное строение стебля древесных цветковых растений формируется за счёт прокамбия, который закладывается в виде непрерывного кольца, при этом первичная флоэма и первичная ксилема имеют сплошное (непучковое) строение.

2. Вторичное сплошное строение стебля древесных цветковых растений.

У древесных цветковых растений очень рано начинает закладываться камбий и формируется вторичное строение стебля. Фактически закладка камбия происходит на первом году жизни, через 1-1,5 месяца от момента начала формирования проростков. В ходе развития вторичного строения часть первичных тканей сохраняется наряду со вторичными (первичная ксилема, сердцевина), другие же первичные ткани (первичная флоэма, первичная кора, эпидерма) разрушаются. Самой первой (уже в конце первого вегетационного периода) разрушается эпидерма, а в начале осени происходит закладка перидермы. Первичная флоэма и кора функционируют ещё 2-4 года, а затем постепенно сдавливаются растущей вторичной ксилемой и отмирают.

За счёт деятельности камбия формируются и вторичные сердцевинные лучи в составе ксилемы. В отличие от первичных сердцевинных лучей, которые сформировались за счёт деятельности прокамбия, вторичные сердцевинные лучи не имеют связи с сердцевиной (луч и сердцевина разделены первичной ксилемой).

По мере деятельности камбия более старые участки вторичной ксилемы отодвигаются от камбия всё дальше, а непосредственно к камбию примыкают молодые участки вторичной ксилемы. Во вторичной флоэме наблюдается аналогичное явление: ближе к камбию располагаются самые молодые участки вторичной флоэмы, а более старые участки отодвигаются к периферии, постепенно сдавливаются и отмирают. Поэтому во вторичной флоэме остаются только элементы, образованные в последние 4-5 лет.

Особенностью многих древесных цветковых растений (яблоня культурная и дикая, липа) является то, что живые и мёртвые элементы вторичной флоэмы хорошо различимы. Участки лубяной паренхимы, включающие в себя ситовидные трубки, получили название мягкого луба. А совокупность лубяных волокон получила название твёрдого луба. Сердцевинные лучи во флоэме не выражены так чётко, как в ксилеме. Кнаружи от флоэмы сохраняются остатки первичной коры (в течение 7-8 лет жизни побега).

Источник

Внутреннее строение стебля: первичное и вторичное анатомическое строение, передвижение минеральных веществ по стеблю

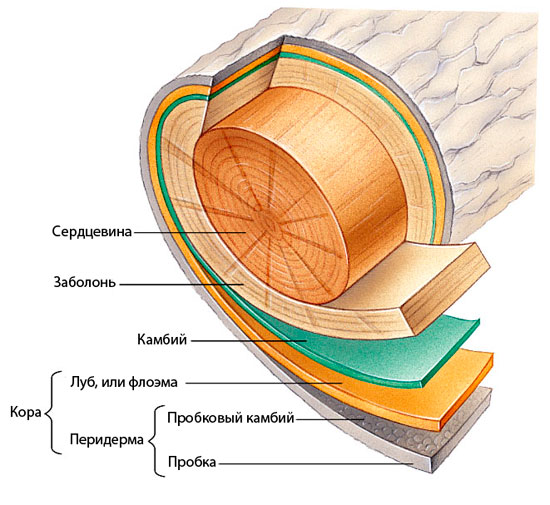

Все стебли древесных растений, произрастающие в умеренных широтах, характеризуются определенным строением. Так из чего же состоит стебель? Стебель состоит из:

- древесина. Это центральная часть стебля;

- камбий. Это тонкий слой образовательной ткани;

- кора. Она находится снаружи.

Остановимся на строении стебля подробнее и рассмотрим элементы стебля: кору, древесину и сердцевину.

Древесина

Почти весь объем древесины представляет собой отмершие клетки. В основном — сосуды и трахеи, выполняющие проводящую функцию, а также склеренхимные клетки (то есть механические).

Древесина (ксилема) является основной частью стебля. Она включает сосуды (трахеи), трахеиды, древесные волокна (механическая ткань). Одно кольцо древесины образуется в течение года. Годичные кольца древесины служат для определения возраста растения.

Отдельно нужно отметить механические древесные волокна, обеспечивающие стволу прочность.

Древесина также включает паренхимные клетки (они образуют сердцевинные лучи) и клетки вертикальной паренхимы. Камбий находится между корой и древесиной и состоит из образовательной ткани. Последняя, в свою очередь, образует ксилему и флоэму.

Снаружи от камбия — вторичная кора или луб: ее образует камбий.

В луб входят ситовидные трубки, лубяные волокна и лубяная паренхима. Луб также может выполнять функцию накапливания питательных веществ. Около луба располагается запасающая паренхима, а за ней — перидерма или вторичная покровная ткань. Слой перидермы, который выполняет функцию защиты — это пробка. Пробка трансформируется в корку (третичную покровную ткань) спустя несколько лет.

Как минеральные вещества передвигаются по стеблю

Корни всасывают воду и минеральные соли из почвы, и они перемещаются по стеблю к листьям, цветам и плодам. Такое движение называют восходящим током. Оно осуществляется по древесине с помощью основных проводящих сосудов. Эти сосуды — мертвые пустые трубки, которые образуются из живых паренхимных клеток. Восходящий ток может осуществляться трахеидами: мертвыми клетками, которые связаны друг с другом при помощи окаймленных пор.

Образование органических веществ происходит в листьях. Затем они доставляются во всех органы растения, в том числе корень и стебель.

Нисходящий ток — это обратная транспортировка. В ней принимают участи луб (по нему перемещаются) и ситовидные трубки (с их помощью). Ситовидные трубки — это живые клетки, которые связаны между собой ситечками: тонкими перегородками с отверстиями. Эти трубки находятся в продольных и поперечных стенках. При помощи сердцевидных лучей питательные вещества у древесных растений перемещаются в горизонтальной плоскости.

Как органические вещества откладываются в стеблях

Внутреннее строение стебля создано для откладывания питательных веществ. Органические вещества внутри клеток или в оболочках клеток накапливаются в специальных запасающих тканях. Эти ткани образуются из паренхимных клеток. Среди таких органических веществ — крахмал, аминокислоты, инсулин, сахара, масла, белки.

Органические вещества откладываются в стебле в разных местах: в паренхимных клетках первичной коры, в живых клетках сердцевины, в сердцевидных лучах.

Запасающие ткани играют важную роль в питании растения органическими веществами. Запас органических веществ растениями — это еще и продукт питания для животных и человека. Питательные вещества растений используются людьми в качестве сырья.

Источник

Строение дерева

Строение дерева изучают в школе. Мы помним, что есть корни, крона, ствол, кора. Но на самом деле все не так просто, рассмотрим вопрос подробнее.

Макроскопическое строение древесины

Макроскопическое строение ствола дерева – это то, что видно невооруженным взглядом, если разрезать дерево или на схеме.

Выделяют следующие слои:

Кора – самый поверхностный слой. Она состоит из поверхностной корки, более эластичного луба и самого нижнего слоя – камбия. Строго говоря, камбий лежит между корой и древесиной, обеспечивая рост и снабжение питательными веществами новых клеток дерева. Активен с весны по осень, именно в то время дерево растет.

Под корой находится основной массив древесины. Деревья могут быть ядровыми (дуб, ясень) и безъядровыми (ольха). Внешне отличаются тем, что у ядровых явно различима более темная по цвету сердцевина, а вокруг нее более светлая окружность, которая называется заболонь.

Ядро образуется из мертвых клеток, которые закупориваются смолой. Это самая твердая часть древесины. В самом центре ядра находится сердцевина. Это самый рыхлый слой, окружностью, обычно, от 2 до 5 мм.

У безъядровых деревьев плотность и цвет среза однородные.

Годичные кольца отмечают каждый год жизни растения. Они различаются в зависимости от возраста дерева, условий произрастания и т.д. Обычно годичные кольца двухцветные: в начале года формируется более мягкий и светлый слой, к концу – темный поздний. Ранняя ткань отвечает за транспортировку питательных вещество от корней и обратно, поздний слой выполняет защитную функцию.

Кроме того, питательные вещества транспортируются ко всем участкам дерева с помощью лучшей (пересекающие срез белые линии) и сосудов (мелкие проходы и их скопления).

Микроскопическое строение древесины

Микроскопическое строение ствола дерева рассматривает клеточную структура растения. Клетки ткани дерева похожи по строению на остальные (ядро,протопласт, оболочка), но благодаря тому, что оболочка состоит из плотных углеводов(целлюлозы) и лигнина, она становится прочной и жесткой. По прочности древесину сравнивают с железобетоном.

Клетки дерева различаются по строению и функциям. Выделяют:

- механические клетки, выполняющие опорную функцию;

- проводящие (передающие питательные вещества и микроэлементы);

- запасающие (ответственные за хранение веществ и рост древесной массы).

Химический состав древесины и коры

Химические элементы древесины находятся в клеточных оболочках. Делятся на:

Минеральные вещества занимают не более 1% состава и остаются после сжигания дерева. Это соли натрия, калия, железа и других минералов.

Органические вещества делятся на структурные компоненты, составляющие основу клеток: целлюлозы, лигнин.

Компоненты, которые не входят в состав клетки, их можно извлечь из древесины путем экстракции: эфирные масла, дубильные вещества, красители.

Химический состав может меняться даже в рамках одной породы в зависимости от места произрастания дерева, состава почвы, возраста растения.

Элементарный состав органических веществ:

Пороки древесины

Если строение дерева, тканей нарушено, наблюдаются недостатки, снижающие качество древесины, то говорят о ее пороках.

Качество древесины определяет ГОСТ 2140-81.

В описание пороков включены такие признаки, как:

- сучки;

- трещины;

- искривления и недостатки формы ствола;

- инородная (химическая) окраска;

- пороки древесины;

- грибковые заболевания;

- инородные включения и т.д.

Пороки могут быть более или менее значимы в зависимости от того, для каких целей применяется древесина, а также от возможности их устранения.

Основные части дерева

Особенности строения дерева выражены не только в наличии ствола и древесины.

Выделяют крупные части дерева:

Корни фиксируют растение в почте, аккумулируют и всасывают питательные вещества, минералы и воду из земли, и транспортируют их к стволу.

Корневая система можно быть стержневой (один или несколько основных корней, уходящих глубоко в почву), мочковатой (более разветвленная, охватывает большую площадь почвы) и поверхностной.

Ответвления от ствола называются ветвями. Они поддерживают ветки, которые, в свою очередь, являются опорой для листьев, цветов или плодов.

Ветки есть немного утолщенная часть, которая называется узлом. Из узла формируются почки и листья.

Листья играют также важную роль в жизни дерева. Они вырабатывают дополнительные полезные вещества, участвуют в процессе фотосинтеза (преображение энергии солнечного света в энергию и создание химических веществ), помогают выделять воду (испарение) и осуществлять газообмен, необходимый для химических процессов.

Деревья, которые обновляют листья каждый год, называются лиственными, а те, которые не сбрасывают их – хвойными или вечнозелеными.

Строение дерева объясняет многообразие видов этих растений и их распространение по планете.

Источник