Биология. 11 класс

Как уже отмечалось, к эукариотам относятся представители четырех царств: Растения, Животные, Грибы и Протисты. Их клетки устроены сходным образом. Все они имеют ядро и цитоплазму с различными мембранными и немембранными органоидами. Однако, наряду со сходством, между клетками организмов разных царств существуют определенные отличия.

Для клеток растений характерно наличие пластид, крупных вакуолей, клеточной стенки. В большинстве растительных клеток отсутствуют центриоли. Резервным углеводом у растений является крахмал.

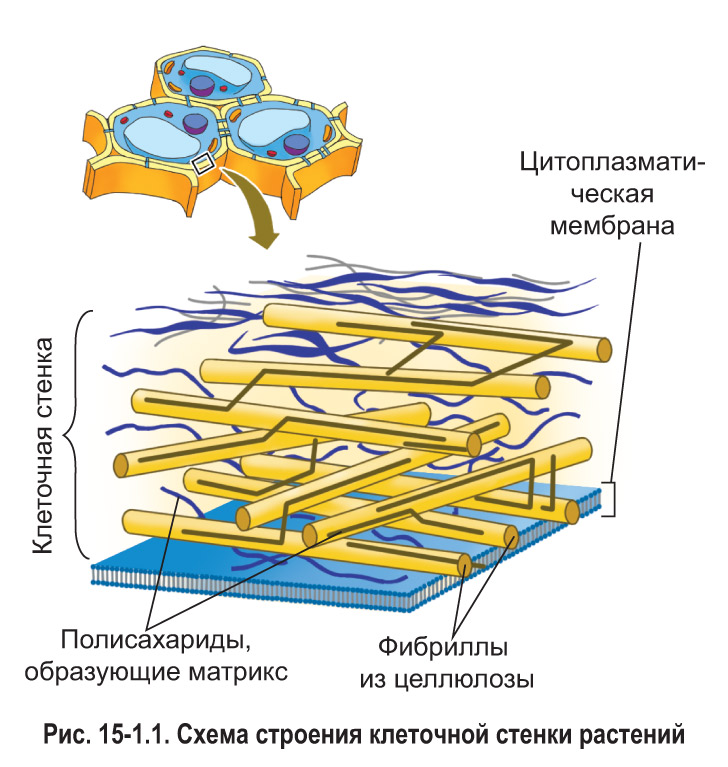

Основным структурным компонентом, обеспечивающим прочность клеточной стенки растений, являются волокна (фибриллы), состоящие из молекул целлюлозы. Они погружены в пластичный желеобразный матрикс, образованный различными полисахаридами и некоторыми другими веществами. Целлюлозные фибриллы образуют многослойный жесткий каркас, причем в каждом слое клеточной стенки они располагаются параллельно друг другу (рис. 15-1.1).

*В состав клеточных стенок разных тканей растений могут входить вещества, придающие клеткам особые свойства. Например, клеточные стенки склеренхимы (механическая ткань) пропитываются лигнином и одревесневают. Лигнин скрепляет целлюлозные волокна, что значительно увеличивает прочность клеточных стенок. Однако в результате одревеснения клетки склеренхимы погибают. В стенках клеток пробки накапливается гидрофобное вещество суберин. Это приводит к опробковению — клеточные стенки становятся непроницаемыми для воды, содержимое клеток отмирает и заполняется воздухом. На поверхности клеточных стенок эпидермиса (кожицы) могут откладываться воски, образующие водонепроницаемый слой — восковую кутикулу.

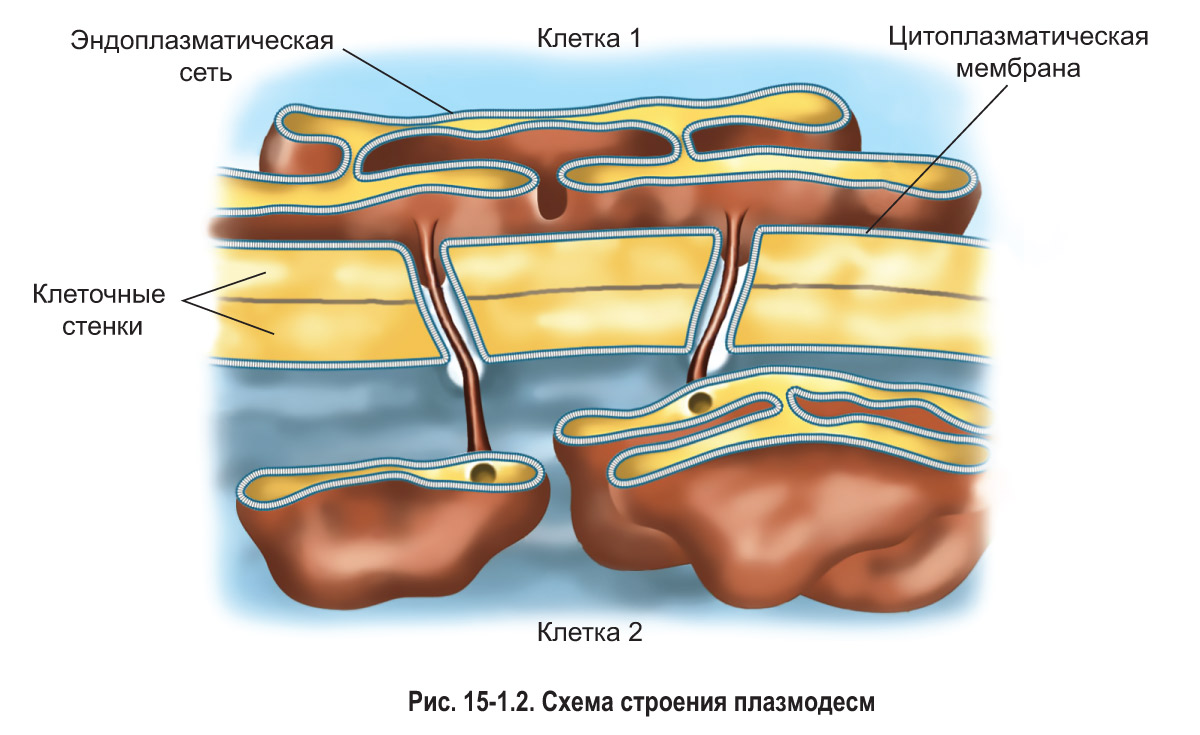

Соседние растительные клетки соединены между собой трубчатыми цитоплазматическими каналами — плазмодесмами. Они насквозь проходят из одной клетки в другую через поры в клеточных стенках. Ограничивающая каждую плазмодесму мембрана выстилает пору и непосредственно переходит в цитоплазматические мембраны соседних клеток (рис. 15-1.2). Внутри плазмодесмы содержится мембранная трубочка, связывающая участки эндоплазматической сети двух клеток. Количество плазмодесм в каждой растительной клетке очень велико. Благодаря им происходит объединение цитоплазмы отдельных клеток в единую систему, обеспечивается межклеточный транспорт различных веществ.*

В клетках животных отсутствуют пластиды и клеточная стенка, а надмембранный комплекс представлен гликокаликсом. Для животных клеток не характерно наличие вакуолей. В этих клетках содержатся центриоли, в качестве резервного углевода откладывается гликоген.

Клетки грибов имеют черты сходства как с растительными, так и с животными клетками. Как и клетки растений, они имеют крупные вакуоли и клеточную стенку, для них не характерно наличие центриолей. У большинства грибов основным структурным компонентом клеточной стенки являются волокна, образованные молекулами хитина. Это вещество не встречается у растений, но характерно для ряда животных. Так, у членистоногих хитин — это главный компонент кутикулы, играющей роль наружного скелета. Подобно животным клеткам, клетки грибов не содержат пластид, резервным полисахаридом в них является гликоген.

Клетки протистов очень разнообразны по строению. Для одноклеточных пресноводных протистов характерно наличие сократительных вакуолей. Подвижные протисты могут перемещаться с помощью жгутиков (хламидомонада), благодаря ресничкам (инфузории) или ложноножкам (амебы). Для разных видов протистов характерны различные запасные углеводы.

Как вам известно, протисты, способные осуществлять фотосинтез, называются водорослями. В их клетках содержатся хлоропласты , количество которых может составлять от одного до нескольких десятков. Хлоропласты водорослей также называют хроматофóрами. У разных видов они различаются по форме, величине и содержанию фотосинтетических пигментов. Например, у хлореллы и хламидомонады хроматофоры чашевидные, а у спирогиры — в форме спирально закрученных лент. Хлоропласты зеленых водорослей, обитающих на небольших глубинах, содержат минимальный набор фотосинтетических пигментов. Среди них преобладают хлорофиллы, что и обусловливает зеленую окраску этих водорослей. В отличие от зеленых водорослей хроматофоры красных и бурых водорослей содержат дополнительные фотосинтетические пигменты. Они «маскируют» хлорофиллы и придают хлоропластам глубоководных водорослей характерный красный или бурый цвет.

Клетки большинства водорослей содержат крупные вакуоли и ограничены клеточной стенкой, основным компонентом которой обычно является целлюлоза. Для подвижных одноклеточных водорослей характерно наличие светочувствительного глазка *(стигмы)*. Благодаря ему и органоидам движения эти водоросли могут перемещаться в участки водоема с оптимальными для протекания фотосинтеза условиями освещения. В клетках гетеротрофных протистов отсутствуют клеточная стенка, пластиды и светочувствительный глазок.

*Многие одноклеточные протисты, например амебы и инфузории, при наступлении неблагоприятных условий инцистируются. При этом их клетки округляются и покрываются плотной защитной оболочкой. Так образуется покоящаяся стадия — циста, которая может сохранять жизнеспособность до нескольких лет.*

Обобщенная информация об особенностях строения клеток прокариот и эукариот представлена в таблице 15-1.1.

Таблица 15-1.1 Сравнительная характеристика клеток представителей различных царств

Клеточные структуры и процессы

Источник

Особенности строения и основные органеллы растительных клеток

Растения уникальные среди эукариот организмы, чьи клетки имеют дополнительную оболочку, поверх плазматической мембраны и органеллы, которые помогают производить свою собственную пищу. Хлорофилл придает растениям зеленый окрас и позволяет использовать солнечный свет в процессе фотосинтеза для преобразования воды и углекислого газа в сахара и углеводы — вещества, используемые клеткой в качестве источника энергии.

Характеристика растений и их клеток

Как и клетки грибов, растительные клетки сохранили защитную клеточную стенку от своих предков. Типичная клетка растений имеет сходное строение с типичной эукариотной клеткой, но не имеет центриолей, лизосом, промежуточных волокон, ресничек или жгутиков, как животная клетка. Однако клетки растений обладают рядом других специализированных структур, включая жесткую клеточную стенку, центральную вакуоль, плазмодесмату и хлоропласты. Хотя растения (и их типичные клетки) не подвижны, некоторые виды производят гаметы (половые клетки), которые обладают жгутиками и, следовательно, способны двигаться.

Все растения можно разделить на два основных типа: сосудистые и несосудистые. Сосудистые растения считаются более развитыми, чем несосудистые, потому что имеют специализированные ткани: ксилему, которая участвует в структурной поддержке и водопроводности, а также флоэму, которая является транспортной системой для продуктов фотосинтеза. Следовательно, они также обладают корнями, стеблями и листьями, представляющими более высокую форму организации, отсутствующую в растениях без сосудистых тканей.

Несосудистые растения, входящие в группу мохообразные, обычно не более 3-5 см в высоту, так как не имеют структурной поддержки, характерной сосудистым растениям. Они также в большей степени зависят от окружающей среды, чтобы поддерживать соответствующее количество влаги и, как правило, встречаются во влажных затемненных местах.

По оценкам, сегодня в мире насчитывается не менее 260 000 видов растений. Они варьируются по размеру и сложности от небольших мхов до гигантских секвой, самых больших живых организмов на планете, растущих до 100 м. Лишь малый процент от этих видов, непосредственно используется людьми для питания, жилья и медицины.

Тем не менее, растения являются основой экосистемы и пищевой цепи на Земле, и без них сложные формы жизни, такие как животные (включая людей), никогда бы не развились. Действительно, все живые организмы напрямую или косвенно зависят от энергии, создаваемой фотосинтезом, а побочный продукт этого процесса — кислород жизненно необходим для животных. Растения также уменьшают количество углекислого газа, присутствующего в атмосфере, препятствуют эрозии почв, влияют на уровень и качество воды.

Растениям свойственны жизненные циклы, которые включают чередование поколений диплоидных форм, содержащих парные наборы хромосом в ядрах клеток и гаплоидные формы, которые обладают только одним набором. Как правило, эти две формы растения очень разные по внешнему виду. В высших растениях диплоидная фаза, известная как спорофит (из-за способности вырабатывать споры), обычно доминирует и более узнаваема, чем генерация гаплоидных гаметофитов. Однако у мохообразных, поколение гаметофит является доминирующим и физиологически необходимым для фазы спорофит.

Животные должны потреблять белок для получения азота, но растения могут использовать неорганические формы этого элемента и, следовательно, не нуждаются во внешнем источнике белка. Однако растениям обычно требуется значительное количество воды, которое необходимо для процесса фотосинтеза, для поддержания структуры клеток, облегчения роста и в качестве средства доставки питательных веществ к растительным клеткам.

Количество и типы питательных веществ, необходимых для разных видов растений, значительно различается, однако некоторые элементы необходимы растениям в больших количествах. Эти питательные вещества включают кальций, углерод, водород, магний, азот, кислород, фосфор, калий и серу. Также, есть несколько микроэлементов, которые требуются растениями в меньших количествах: бор, хлор, медь, железо, марганец, молибден и цинк.

Строение растительных клеток

Далее приведен список и краткая характеристика основных органелл клеток растений. Для более детальной информации переходите по ссылкам ниже:

- Клеточная стенка. Как и их прокариотические предки, растительные клетки имеют жесткую оболочку, окружающую плазматическую мембрану. Однако это гораздо более сложная структура, которая выполняет множеству функций — от защиты клетки до регулирования жизненного цикла растительного организма.

- Хлоропласты. Самой важной характеристикой растений является их способность фотосинтезировать, по сути, производить свою собственную пищу, превращая световую энергию в химическую энергию. Этот процесс осуществляется в специализированных органеллах, называемых хлоропластами.

- Эндоплазматический ретикулу — сеть мешочков, которая производит, обрабатывает и переносит химические соединения для использования внутри и вне клетки. Он связан с двухслойной ядерной оболочкой, обеспечивающей трубопровод между ядром и цитоплазмой. В растениях эндоплазматический ретикулум также соединяется между клетками через плазмодесмату.

- Аппарат Гольджи — это отдел распределения и доставки химических веществ клетки. Он модифицирует белки и жиры, встроенные в эндоплазматический ретикулум, и готовит их для экспорта.

- Микрофиламенты — твердые стержни из глобулярных белков, называемые актином. Они выполняют структурную поддержку и являются основным компонентом цитоскелета.

- Микротрубочки — прямые, полые цилиндры, обнаруженные в цитоплазме всех эукариотических клеток (у прокариот они отсутствуют) и выполняют различные функции, от транспортировки до поддержки структуры.

- Митохондрии — вытянутые органеллы, которые также присутствуют в цитоплазме всех эукариотических клеток. В растительных клетках они перерабатывают молекулы углеводов и сахара, чтобы обеспечить клетку энергией, особенно когда свет не доступен для хлоропластов.

- Ядро — важная органелла, которая служит в качестве информационно-административного центра клетки и выполняет две основные функции: 1) хранит наследственный материал клетки или ДНК и координирует деятельность клетки (рост, посредственный метаболизм, синтез белка и деление клеток).

- Пероксисомы — окруженные одной мембраной округлые органеллы, встречающиеся в цитоплазме клеток.

- Плазмодесмы — небольшие трубки, соединяющие растительные клетки друг с другом, обеспечивая живые мостики между ними.

- Плазматическая мембрана. Все живые клетки имеют мембрану, которая окружает их содержимое. В прокариотах и растениях мембрана представляет собой внутренний слой защиты, окруженный жесткой клеточной стенкой. Эти мембраны также регулируют прохождение молекул внутрь или из клеток.

- Рибосомы. Все клетки живых организмов имеют рибосомы, состоящие из приблизительно 60% РНК и 40% белка. У эукариот рибосомы включают четыре нити РНК, а у прокариот — три нити РНК.

- Вакуоль. Каждая растительная клетка имеет большую одиночную вакуоль, которая хранит соединения, помогает в росте и играет важную структурную роль для растений.

Источник