- Каковы строение теневыносливых растений??

- *§ 5—1. Экологические группы растений по отношению к световому режиму среды обитания

- Гелиофиты (светолюбивые растения)

- Сциофиты (тенелюбивые растения)

- Факультативные гелиофиты (теневыносливые растения)

- Проверим знания

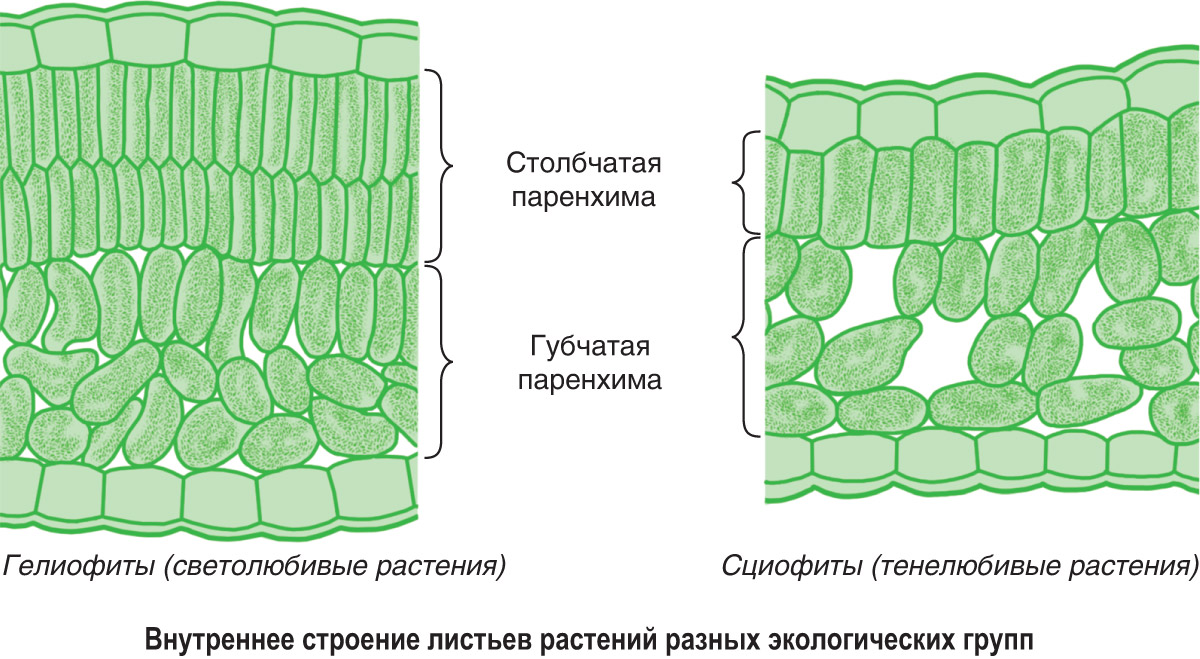

- внутренее строение листьев светолюбивых, тенелюбивых

Каковы строение теневыносливых растений??

Теневыно́сливые расте́ния в экологии растений — растения, толерантные к затенению, произрастающие преимущественно в тенистых местообитаниях (в отличие от светолюбивых растений, гелиофитов) , но также хорошо развивающиеся и на открытых участках с бо́льшим или меньшим количеством прямого солнечного света (в отличие от тенелюбивых растений, сциофитов) .

Теневыносливые растения характеризуются относительно невысокой интенсивностью фотосинтеза. Их листья по ряду важных анатомо-морфологических признаков отличаются от листьев гелиофитов. В листе теневыносливых растений обычно слабо дифференцирована столбчатая и губчатая паренхима; характерны увеличенные межклеточные пространства. Эпидермис довольно тонкий, однослойный, клетки эпидермиса могут содержать хлоропласты (чего никогда не встречается у гелиофитов) . Кутикула обыкновенно тонкая. Устьица обычно размещены на обеих сторонах листа с несущественным преобладанием на оборотной стороне (у светолюбивых растений, как правило, на лицевой стороне устьица отсутствуют или расположены преимущественно на оборотной стороне) .

Мозаичное расположение листьев способствует лучшему улавливанию рассеянного света.

Внешний облик теневыносливых растений также отличается от светолюбивых. Теневыносливые растения обычно обладают более широкими, более тонкими и мягкими листьями, чтобы улавливать больше рассеянного солнечного света. По форме они обычно плоские и гладкие (тогда как у гелиофитов часто встречается складчатость, бугорчатость листьев) . Характерно горизонтальное расположение листвы (у гелиофитов листья нередко расположены под углом к свету) и листовая мозаика. Лесные травы обычно вытянуты, высоки, имеют удлинённый стебель

Источник

*§ 5—1. Экологические группы растений по отношению к световому режиму среды обитания

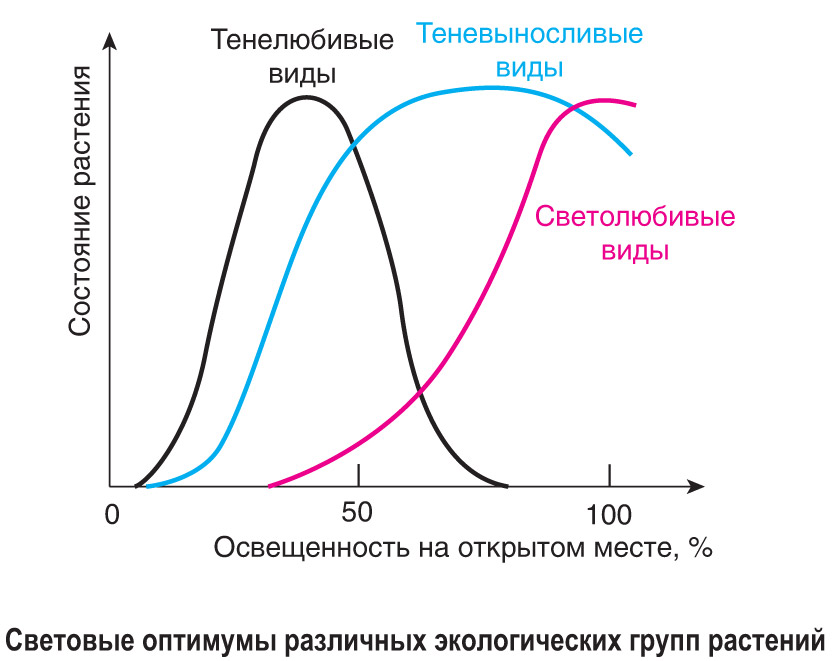

В процессе длительного существования растений в определенной среде обитания у них выработались эффективные приспособления (адаптации) к световому режиму их местообитаний. По разнообразию адаптаций и способности произрастать при определенном световом режиме среды обитания выделяют три экологические группы растений: гелиофиты, сциофиты и факультативные гелиофиты. Они отличаются положением светового оптимума в пределах толерантности и имеют характерные особенности внешнего и внутреннего строения.

Гелиофиты (светолюбивые растения)

Гелиофиты обитают на открытых территориях, поглощают много солнечной энергии. Это растения пустынь, степей, высокогорных лугов, пустырей и обочин дорог (ковыль, мать-и-мачеха, очиток, молочай), сорняки и культурные растения (лебеда, подсолнечник, кукуруза, пшеница). Светолюбивые деревья образуют светлые леса, их кроны не смыкаются (лиственница, сосна, осина, береза).

Гелиофиты часто имеют побеги с укороченными междоузлиями, сильно ветвящиеся, нередко розеточные.

Листья гелиофитов обычно мелкие или с рассеченной листовой пластинкой, с толстой наружной стенкой клеток эпидермиса, нередко покрытой восковым налетом или густым опушением. В листовых пластинках большое число устьиц на единицу площади, часто погруженных, имеется густая сеть жилок, хорошо развиты механические ткани. Листья ориентированы вертикально или под большим углом к горизонту, поэтому получают лишь скользящие лучи. У них есть приспособления для поворота листовых пластинок ребром к солнцу в зависимости от высоты его стояния.

Внутреннее строение листа приспособлено к более полному поглощению света и высокой фотосинтетической активности. Мезофилл (мякоть листа) хорошо развит, особенно столбчатая паренхима. Она может быть двухслойной или многослойной (у некоторых саванных растений Западной Африки — до 10 слоев), нередко развита как под верхним, так и нижним эпидермисом. Мелкие хлоропласты в большом числе (до 200 и более) расположены в клетках вдоль продольных стенок.

Растения из засушливых областей (пустынь, саванн) могут фотосинтезировать при высоких температурах и при закрытых устьицах, что часто наблюдается в жаркие часы дня.

Сциофиты (тенелюбивые растения)

Сциофиты — это растения, которые постоянно обитают в сильно затененных местах (нижние ярусы тропического леса, горные ущелья, таежные ельники, лесостепные дубравы). При освещенности 0,1—0,2 % полного дневного света могут расти только мхи. Плаунам и папоротникам требуется 0,25—0,5 % полного дневного света, а цветковые растения встречаются обычно там, где освещенность в пасмурные дни достигает не менее 0,5—1 %. В северных широколиственных и темнохвойных лесах полог сомкнутого древостоя может пропускать всего 1—2 % полной освещенности. Слабая освещенность здесь сочетается с повышенной влажностью воздуха и повышенным содержанием в нем СО2, особенно у поверхности почвы. Типичными сциофитами этих лесов являются зеленые мхи, плауны, кислица, недотрога, копытень европейский, майник двулистный.

Листья сциофитов темно-зеленые, более крупные и тонкие, чем у гелиофитов. Клетки эпидермиса крупнее, но с более тонкими наружными стенками и тонкой кутикулой, часто содержат хлоропласты. Площадь жилок вдвое меньше, чем у листьев гелиофитов. У многих тенелюбивых растений листовые пластинки располагаются горизонтально почти под прямым углом к источнику света, нередко хорошо выражена листовая мозаика.

Клетки мезофилла крупнее, чем у гелиофитов, хорошо развита губчатая паренхима, содержащая много межклетников. Столбчатая паренхима развита слабо и представлена, как правило, одним слоем клеток или имеет нетипичное строение и состоит не из цилиндрических, а из трапециевидных клеток. Хлоропласты крупные, но число их в клетках невелико. У сциофитов по сравнению с гелиофитами меньше хлорофилла. С меньшей интенсивностью протекают у них транспирация и дыхание. Интенсивность фотосинтеза, быстро достигнув максимума, перестает возрастать при усилении освещенности, а на очень ярком свету может даже понизиться.

Факультативные гелиофиты (теневыносливые растения)

Факультативные гелиофиты предпочитают хорошую освещенность, но могут расти и в тени. Это растения лесных опушек, полян, вырубок, лугов, степей (лещина, ветреница лесная, сныть, черника, брусника, подорожник, злаковые травы, ежевика). Они образуют живой напочвенный покров, кустарниковый и нижний древесный ярусы в лесах умеренного пояса. На освещенных местах эти растения разрастаются часто сильнее, однако оптимальное проявление фотосинтетической активности у них происходит не при полном солнечном освещении.

Факультативные гелиофиты в зависимости от степени теневыносливости имеют приспособительные особенности, сближающие их то с гелиофитами, то со сциофитами.

У лиственных теневыносливых древесных пород и кустарников (дуб, липа, ель, сирень, лещина) листья, расположенные на периферии кроны, имеют структуру, сходную со структурой листьев гелиофитов, и называются световыми. В глубине кроны располагаются теневые листья, которые имеют структуру, сходную со структурой листьев сциофитов.

У деревьев и кустарников теневая или световая структура листа часто определяется условиями освещения предыдущего года, когда закладываются почки: если закладка почек идет на свету, то формируется световая структура, и наоборот.

Если в одном и том же местообитании закономерно периодически изменяется световой режим, растения в разные сезоны могут проявлять себя то как светолюбивые, то как теневыносливые.

Весной в дубравах под полог леса проникает 50—60 % солнечной радиации. Листья розеточных побегов сныти обыкновенной имеют световую структуру и отличаются высокой интенсивностью фотосинтеза. В это время они создают основную часть органического вещества годичной продукции. Листья сныти летней генерации, появляющиеся при развитом древесном пологе, когда к травянистому покрову проникает в среднем 3,5 % солнечной радиации, имеют типичную теневую структуру, и интенсивность фотосинтеза их значительно ниже (в 10—20 раз). Подобную двойственность по отношению к свету проявляет и осока волосистая, светолюбивая весной и теневыносливая летом. По-видимому, это свойственно и другим растениям дубравного разнотравья.

Иногда у растений меняются требования к световому режиму, когда они оказываются в иных климатических и эдафических условиях. Так, обычные теневыносливые растения хвойного леса: черника, седмичник европейский и некоторые другие — в тундре приобретают особенности гелиофитов.

Наиболее общая адаптация растений к максимальному использованию фотосинтетической активности — это пространственная ориентация листьев. При вертикальном расположении листьев солнечный свет полнее поглощается в утренние и в вечерние часы — при более низком стоянии солнца. При горизонтальной ориентации листьев полнее используются лучи полуденного солнца. При диффузном расположении, когда листья нижнего яруса отклонены горизонтально, среднего — направлены косо вверх, а верхнего — располагаются почти вертикально, солнечная радиация в течение дня утилизируется наиболее полно.

Повторим главное. По приспособленности к определенному световому режиму наземные растения разделяют на три экологические группы: гелиофиты (светолюбивые), сциофиты (тенелюбивые) и факультативные гелиофиты (теневыносливые). Они отличаются по световому оптимуму, форме и внутреннему строению листьев, характеру их расположения в пространстве, типу стебля и жизненной форме.

Проверим знания

1. Какие экологические группы растений по отношению к световому режиму вы знаете?

2. Назовите характерные адаптации сциофитов.

3. К какой экологической группе относятся перечисленные ниже растения: медуница, кукушкин лен, кислица, орляк, щитовник мужской?

4. Из предложенного перечня растений выберите представителей гелиофитов: сфагнум, мать-и-мачеха, подорожник, пшеница, щитовник мужской, подсолнечник, очиток.

1. В 1 кг свежих листьев разных растений содержится разное количество хлорофилла: например, у подорожника — 1,8 г, а у лебеды — 3,8 г. Объясните причину этих различий.

2. Как вы думаете, почему на небольшой прогалине обитают некоторые виды растений, отличающиеся от тех, которые встречаются в окружающем лесу?

3. Установите соответствие между названиями экологических групп растений и их представителями.

Экологические группы растений: 1 — сциофиты; 2 — факультативные гелиофиты.

Представители: а) кукушкин лен; б) сныть; в) подорожник; г) кислица; д) недотрога; е) лещина; ж) ежевика; з) сирень.

Индивидуальное домашнее задание. Сравните два растения разных экологических групп, произрастающих в условиях разной освещенности (например, в лесу и на лугу или в густом парке и на цветочной клумбе). Найдите у них особенности строения, являющиеся приспособлением к разной степени освещенности.

Источник

внутренее строение листьев светолюбивых, тенелюбивых

Светолюбивые растения: Листья – равносторонние, узкие блестящие; побеги короткие; есть волоски.

Теневыносливые растения: Листья — Двусторонние, широкие, матовые; побеги длинные; волосков нет.

Светолюбивые и тенелюбивые растения отличаются между собою как по своей внешней форме, так и по внутреннему строению.

При биологическом исследовании были выявлены следующие особенности:

У светолюбивых растений кожица не содержит хлорофилла, и устьица находятся на нижней поверхности листа. У Пеларгонии (герань) , фиалки и ряда других растений, есть волоски, которые рассеивают, яркий прямой свет тем самым защищают листья от перегрева

В клетках световых листьев много мелких хлоропластов, расположенных вдоль стенок – это объясняет цвет листьев. Листья теневыносливых растений тонкие, клетки и хлоропласты в них крупные.

На основании полученных данных можно сделать выводы:

1. Свет имеет большое значение для растений, т. к. только на свету растения могут, хорошо расти, развиваться и образовывать особое вещество зеленого цвета – хлорофилл.

2. Приспособления растений к условиям освещения отражены в их внешнем строении: размеры побега; размер, цвет и расположении листьев, световая мозаика.

3. Существуют приспособления и в клеточном строении листьев:

Световые листья толстые, в кожице нет хлоропластов, устьица расположены на нижней части листа.

Теневые листья тонкие, устьица равномерно расположены по всей поверхности листа.

4. Особенности в строении растений связаны с освещением, испарением и фотосинтезом.

Источник