Анатомо-морфологическая характеристика прибрежных и водных растений

В любой природной зоне можно найти множество водоемов — озер, прудов, водоемов и т. д. Все они, как правило, не лишены растений. Часто растения играют здесь большую роль, развиваясь в массе у побережья на мелководье, образуя обширные подводные заросли на дне, а иногда и сплошной покров на поверхности воды.

Водные растения, фотосинтезирующие организмы, жизненный цикл которых происходит в частично или полностью погруженном состоянии. Их размеры варьируются от микроскопических до относительно больших. Как по форме роста, так и по систематической принадлежности водные растения очень разнообразны.

Водные растения являются основными производителями водных экосистем: без них водные животные не могли бы существовать. Во время фотосинтеза они не только образуют органические вещества, но и выделяют в окружающую среду кислород, который аэрирует воду и используется для дыхания рыб и других обитателей водоемов. Поглощая растворенные минералы, водные растения способствуют самоочищению бассейнов.

Наконец, они обеспечивают кров и корм для многих водных насекомых и других мелких животных, которые, в свою очередь, служат кормом для рыб. Некоторые виды рыб, в частности отряда карповых, питаются непосредственно макрофитами. Семена, плоды и клубни многих водных растений служат пищей для млекопитающих и птиц, а некоторые мелкие водные растения (такие как ряска) проглатываются птицами целиком. Заросли камыша, тростника и других растений служат безопасным убежищем для прибрежных птиц и млекопитающих.

Водная и прибрежно-вводная растительность

Растительный мир водоемов разнообразен. Мы находим здесь не только цветущие растения, но и некоторые папоротники, хвоща, мохообразные. Водоросли богато представлены. Большинство из них маленькие, видны только под микроскопом. Большой, хорошо виден невооруженным глазом, немного.

Водная растительность развивается в основном в прибрежной зоне, образуя непрерывную или прерывистую полосу вдоль побережья различной ширины, вокруг островов и отмелей, реже покрывает весь пласт водоема. Глубина распространения водных растений зависит от прозрачности воды, варьируя от 2 до 4 метров, в редких случаях — до 8 метров.

По условиям выращивания специалисты выделяют четыре группы растительных образований:

- прибрежная вода, в которой представлены водно-болотные растения;

- воздух-вода (представлены полупогружные растения);

- растения с листьями, плавающими на поверхности воды;

- затопленные растения.

Водная среда одновременно влияет как на форму органов растений, так и на их жизненные функции; и то и другое тесно зависит.

Первое, что влияет на жизнь и структуру водных растений, — это наиболее водная среда; вода со всех сторон окружает погруженные в нее растения и служит, так сказать, основой постамента для растений, плавающих на ее поверхности. Это выражается прежде всего в усилении роста по сравнению с ростом наземных растений. Вместе с таким быстрым ростом происходит торможение полового процесса, а размножение сводится исключительно к вегетативному.

Водная среда создает особые условия для размножения семян растений. Пыльца некоторых представителей водной флоры переносится с помощью воды. Вода играет важную роль в распределении семян. Среди водных растений есть много плавающих семян и плодов, которые могут долгое время оставаться на поверхности, не опускаясь на дно. Управляемые ветром, они могут плавать на значительном расстоянии. Конечно, они также несут их.

Жизнь в водной среде определяет другие условия, потребление питательных веществ и их передача через органы растения совершенно иная, чем у наземных растений. Для большинства водных растений корни совершенно не имеют отношения к органам поглощения питательных веществ, поскольку это поглощение может происходить на поверхности всего растения. Таким образом, по большей части корни являются лишь органом прикрепления или вообще не развиваются; в некоторых случаях, как, например, в рясе, корни служат главным образом как орган равновесия, который способствует плаванию растения на поверхности водоема.

Отсутствие необходимости прохода воды из корневой системы в органы листьев вызывало недоразвитие древесины в сосудистых пучках у водных растений, которые в некоторых случаях (например, в рогатых) не закладывались совсем, а в других случаях он недоразвит.

Обилие воды, облегчающее введение некоторых растений, в то же время угрожает ему некоторой опасностью, а именно подвергает растение риску вымывания необходимых ему веществ. Чтобы защититься от этого, водные растения разработали устройства в виде секреции слизи, которая в очень многих из них выделяется специальными железами. Эта слизь имеет другое значение для растений, поскольку она служит защитой от их высыхания в случае внезапного падения уровня воды; эта слизь в некоторых случаях, например, для рогоза, может служить для уменьшения внутреннего трения органов растения друг против друга.

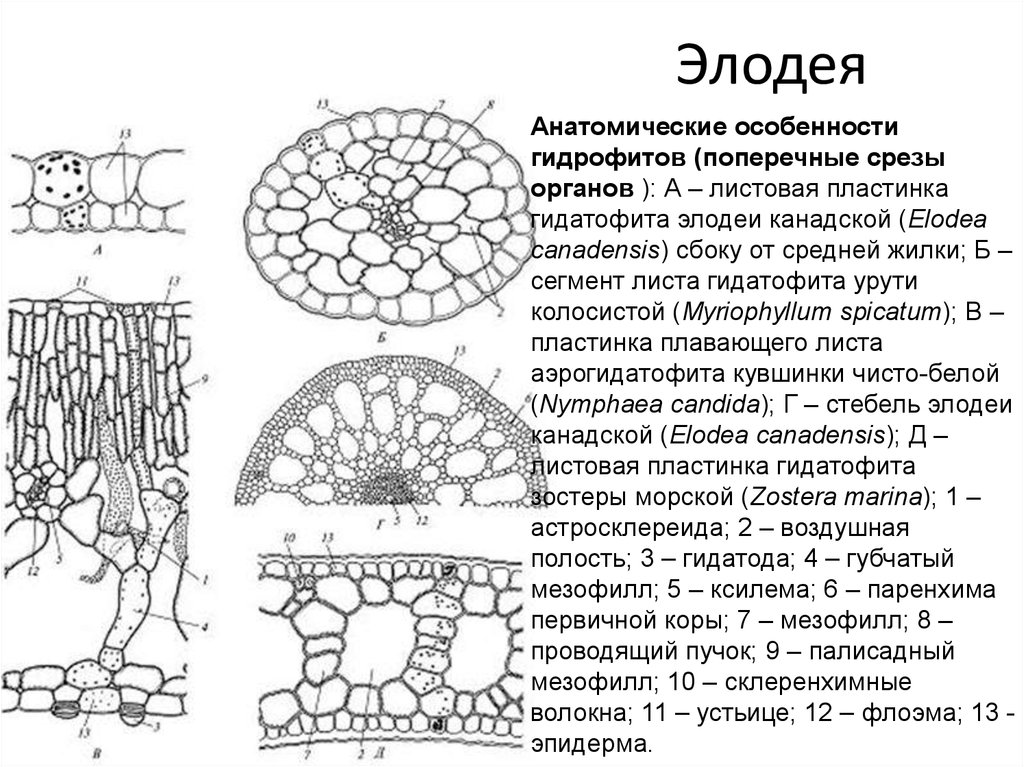

Анатомо-морфологическая характеристика водных растений

Механическая ткань у водных растений, напротив, уменьшается или не развивается вообще, поскольку вода поддерживает организм лучше, чем воздух. Поскольку основное напряжение водных растений должно испытываться в форме напряжения, а не изгиба, механическая ткань, где она присутствует, соответственно концентрируется в форме центральных прядей.

Большое внимание к структуре и управлению водными растениями имеют особенности газообмена в водной среде. Водное растение поглощает углерод из той двуокиси углерода, которая находится в растворе в воде, и вдыхает растворенный в ней кислород.

Для водных растений устьица совершенно не нужна, поскольку газообмен происходит по всей поверхности водного растения, которая не покрыта той же кутикулой. Почти все водные растения лишены устьиц, и только на верхней поверхности листьев, плавающих на поверхности воды, устья развиваются в значительном количестве. В тех случаях, когда растение имеет как наземную, так и водную формы, устьица присутствует, но в водной форме они отсутствуют.

Очень поразительной адаптацией к улавливанию большего количества газов из раствора является увеличение поверхности листовой пластинки, что выражается в ее расчленении на крошечные, тонкие нитевидные участки.

Наконец, те воздушные полости, которые мы видим у многих водных растений (камыша, нимфы и т. д.), имеют большое значение для увеличения ассимилируемой поверхности; воздух, циркулирующий в этих полостях, является источником.

Говоря об отношении водных растений к свету, необходимо, прежде всего, отметить чрезвычайно быстрое уменьшение количества света при его погружении в воду. Уже на глубине 5-7 метров количество света настолько мало, что жизнь высших растений становится практически невозможной.

В листьях многих водных растений нет разницы между палисадной тканью и губчатой паренхимой, кутикула отсутствует, кожа содержит зерна хлорофилла и является органом ассимиляции. Очень сильное освещение, которому случайно подвергаются водные растения, действует на них так же разрушительно, как и на теневые наземные растения.

Характерной особенностью среды в водоемах является медленный нагрев воды весной. Вода с высокой теплоемкостью весной долго остается холодной, что влияет на развитие обитателей водоемов. Водные растения просыпаются поздно весной, намного позже наземных растений. Они начинают развиваться только тогда, когда вода достаточно прогревается.

Водная среда определяет особенности зимовки растений. Только у водных растений можно найти особый способ зимовки, когда особые почки зимуют, опускаясь на дно. Они образуются в конце лета, затем отделяются от тела матери и уходят под воду. Весной почки прорастают и дают начало новым растениям. Многие обитатели водоемов зимуют в виде корневищ, расположенных на дне. Зимой ни одно из водных растений не имеет живых органов на поверхности водоема, покрытой льдом. Это основные особенности строения водных растений, вызванные влиянием водной среды.

Значение водной и прибрежно-водной растительности

Роль растений в жизни водоемов велика. Образуя огромную биомассу, они служат пищей для многих обитателей вод, их заросли создают укрытия, которые служат кормом для молоди промысловой рыбы и гнездящихся водоплавающих птиц.

Растения ослабляют волнение воды и предотвращают эрозию побережья. Летом во время фотосинтеза они обогащают воду кислородом, который необходим для дыхания большинства обитателей водоемов.

В качестве строительных и плетеных материалов используется ряд прибрежно-водных растений, таких как тростник, тростник, рогоз и некоторые другие. Среди растений водоемов есть съедобные, лекарственные, ядовитые, медоносные, содержащие дубильные вещества, а некоторые можно использовать в качестве корма для сельскохозяйственных животных. Некоторые виды являются показателями качества воды. Растения хорошо очищают воду от различных вредных примесей, играя роль мощных биологических фильтров, имеют большое декоративное значение.

Высшие водные растения как индикаторы изменения качества воды наряду с другими организмами широко используются в биологическом анализе и санитарно-гидробиологических исследованиях. Однако следует иметь в виду, что растения имеют довольно широкие географические и экологические ареалы, и в разных физических и географических условиях одни и те же виды могут быть обнаружены в водоемах разных трофических уровней и могут иметь разные значения показателей.

При указании трофики водной среды с помощью отдельных видов растений можно использовать признаки жизненного состояния растения (нормальное развитие, выше или ниже нормы) и общего вида растений.

Чрезмерное развитие или депрессивное состояние растений указывает на необходимость обратить внимание на состояние качества воды.

Видовой состав прибрежно-водной растительности позволяет нам точно охарактеризовать экологическое состояние экосистемы. В настоящее время широко используется метод индикации воды по биологическим показателям, который широко применяется в практике гидробиологических исследований.

Растительные сообщества обладают большими (по сравнению с отдельными видами растений) возможностями индикаторов, поскольку они способны отражать любые, даже незначительные, изменения условий окружающей среды в зависимости от размера их мест обитания.

Заключение

Анализ развития водной растительности в водоемах, подверженных разной степени эвтрофирования, позволяет сделать следующие выводы:

- Погруженная растительность достаточно полно характеризуетсостояние водоемов и происходящие в них изменения;

- Биомасса гидрофитов и индекс сапробности, рассчитанный по индикаторному весу погруженных растений, могут служить показателямикачества воды и степени эвтрофирования водоемов.

- Антропогенное эвтрофирование водоемов приводит к структурнойперестройке сообщества гидрофитов; в результате изменяется видовой состав доминирующего комплекса, появляются или исчезают индикаторные виды; по мере возрастания трофности водоема олигосапробные виды уступают место –мезосапробным, которые, в свою очередь, заменяются –мезосапробными видами.

- Прибрежно-водная растительность более консервативна, чемсообщества фито-, зоопланктона и бентоса, поэтому видовой составмакрофитов, их биомасса и проективное покрытие могут являться показателями изменения качества воды.

Присылайте задания в любое время дня и ночи в ➔

Официальный сайт Брильёновой Натальи Валерьевны преподавателя кафедры информатики и электроники Екатеринбургского государственного института.

Все авторские права на размещённые материалы сохранены за правообладателями этих материалов. Любое коммерческое и/или иное использование кроме предварительного ознакомления материалов сайта natalibrilenova.ru запрещено. Публикация и распространение размещённых материалов не преследует за собой коммерческой и/или любой другой выгоды.

Сайт предназначен для облегчения образовательного путешествия студентам очникам и заочникам по вопросам обучения . Наталья Брильёнова не предлагает и не оказывает товары и услуги.

В случае копирования материалов, указание web-ссылки на сайт natalibrilenova.ru обязательно.

© «Брильёнова Наталья Валерьевна»

Источник