Биология. 10 класс

*§ 49—2. Поле зерновых как пример агроэкосистемы. Пути повышения продуктивности агроэкосистем

Поле зерновых как пример агроэкосистемы

Естественные биогеоценозы представляют собой системы, способные к саморегуляции. В них все вещества, потребляемые растениями, в конечном итоге возвращаются в почву.

В результате сельскохозяйственной деятельности человека формируются искусственные биогеоценозы — агроэкосистемы, которые по целому ряду признаков отличаются от природных экосистем (см. табл. *§49—1). Разнообразие живых организмов в них резко снижено для получения максимально высокой продукции (урожая), которую изымает человек. В результате значительная часть веществ выносится из системы с урожаем. Это нарушает естественный круговорот веществ и приводит к снижению плодородия почвы. В экологии такая закономерность называется «законом убывающего плодородия». Как противостоять этому закону?

Структуру и функционирование агроэкосистемы рассмотрим на примере пшеничного поля. Оно, как и природные экосистемы, характеризуется определенным видовым составом организмов и определенными связями и взаимоотношениями между организмами и средой обитания. Однако видовой состав растений и животных в нем обеднен, ведь малокомпонентность — один из признаков агроэкосистемы. Так, на пшеничном поле продуценты представлены пшеницей — доминирующей монокультурой и несколькими видами относительно малочисленных сорняков (чаще всего это пырей, василек, осот, овсюг).

На естественном лугу биологическое разнообразие продуцентов значительно выше, но биологическая продуктивность уступает засеянному пшеницей полю во много раз.

Консументы на пшеничном поле обычно представлены мелкими грызунами, которые кормятся за счет пшеницы, хищными животными, поедающими грызунов, растительноядными насекомыми-вредителями, хищными и паразитическими насекомыми, уничтожающими вредителей пшеницы.

Редуцентами являются беспозвоночные животные, грибы, протисты, бактерии, свободно живущие в почве или в контакте с корневой системой культурных и сорных растений.

Вышеуказанные функциональные группы организмов формируют трофическую структуру пшеничного поля, состоящую из пастбищных и детритных цепей. Однако, в отличие от естественной экосистемы, здесь пастбищные цепи короткие (2—3 звена), и обязательным звеном пищевой сети является человек, который обеспечивает высокую продуктивность пшеничного поля и влияет на биотические взаимоотношения между его компонентами.

Основными типами взаимоотношений в агроэкосистеме пшеничного поля являются: растительноядность, хищничество, паразитизм, внутривидовая и межвидовая конкуренция. Это отрицательные взаимоотношения, которые преобладают в молодых неустойчивых экосистемах, не способных к саморегуляции.

В целом следует еще раз отметить, что человек управляет агроэкосистемами, внося в них значительное количество дополнительной энергии (обработка почвы, полив, удобрения, пестициды) и влияя на их трофические уровни и среду обитания.

Источник

Особенности строения растений

Горох (Pisum L.) включает два вида: горох посевной – Pisum sativum L., имеющий наибольшее распространение, и горох полевой – Pisum arvense L.

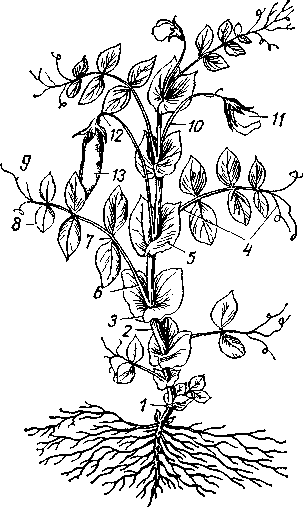

Горох посевной — однолетнее травянистое растение (рис. 96) со стержневой корневой системой.

Рис. 96. Схема строения растений гороха:

1 – стебель; 2 – междоузлие; 3 – узел; 4 – лист; 5 – прилистник; 6 – черешок листа; 7 – черешок листочка; 8 – листочек; 9 – усик; 10 – цветоножка; 11 – цветок;12 – плодоножка; 13 — боб

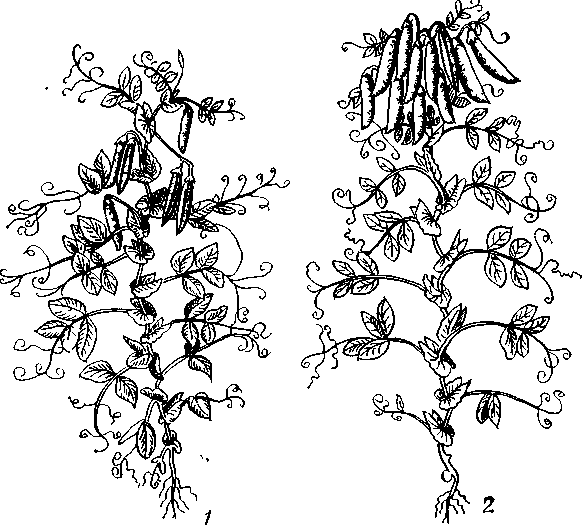

Стебель полый, полегающий, длиной от 0,25 до 3 м. Стебли бывают простые и фасциированные (штамбовые формы, расширенные в верхней части, узлы сближены) (рис. 97).

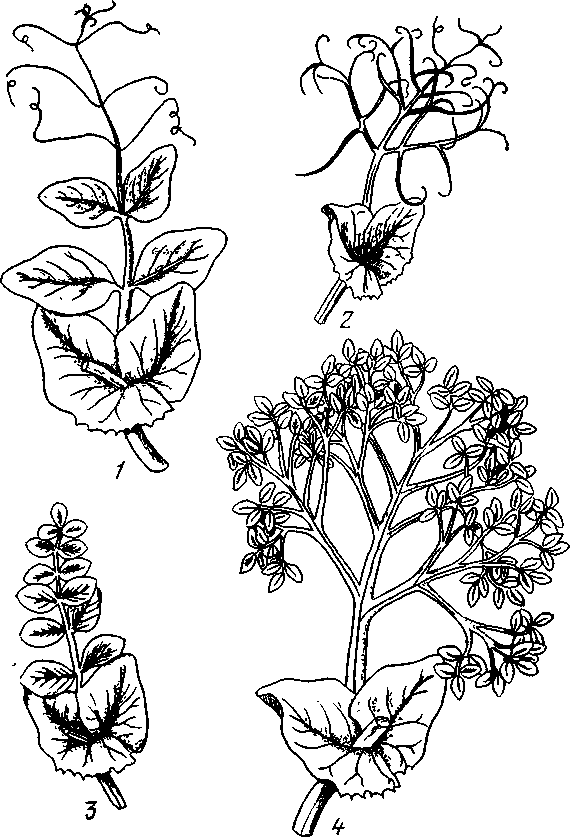

Листья длинночерешковые, пар-ноперистые с 1-3 парами листочков и с 3 или реже 7 усиками, цепляющимися за опору, безлисточковые (усатые) с крупными прилистниками, акациевидные и др. (рис. 98). Листья и стебель покрыты восковым налетом.

Рис. 97. Стебель различных форм гороха:

1 – простого; 2 — штамбового

Соцветие — 1-2 цветка (недоразвитая кисть), у штамбовых форм — ложный зонтик. Цветок располагается на цветоносе, который бывает разной длины (сортовой признак).

Цветок крупный с двойным околоплодником. Венчик имеет 5 лепестков: парус, 2 весла и лодочку (состоящую из двух сросшихся лепестков). Шов срастания называется килем. В цветке 10 тычинок (9 сросшихся и 1 свободная). Завязь сидячая с 10-12 семяпочками.

Окраска цветков (вёсел и отчасти паруса) у продовольственных (зерновых и овощных) сортов белая, у кормовых — розовая, красно-пурпуровая, красно-фиолетовая.

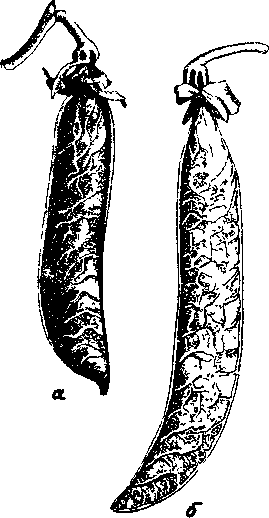

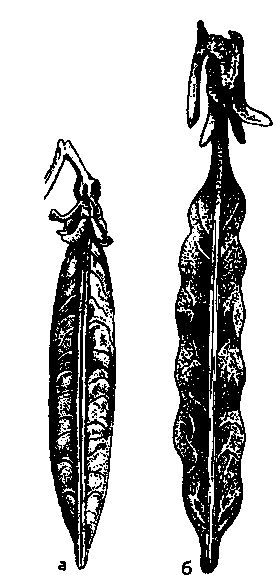

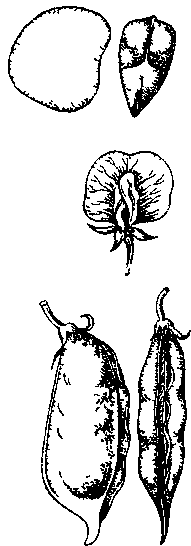

Плод — боб. Различают лущильную (с пергаментным слоем в створках боба) и сахарную (без него) или овощную группы гороха (рис. 99, 100).

Рис. 98. Типы листа гороха:

1 – обычный; 2 – усатый (безлисточковый); 3 – акациевидный (безусиковый),

Лущильные сорта гороха растрескиваются при пересыхании, сахарные (овощные) — не растрескиваются и труднее вымолачиваются. Их нередко используют целыми (зелёными) бобами. Формы бобов лущильной группы разнообразны: прямая, слабоизогнутая, изогнутая, саблевидная, серповидная, вогнутая (рис. 99). У сахарной группы различают бобы четковидной (створки узкие, плотно облегают семена) и мечевидной (створки широкие, значительно больше диаметра семян) формы (рис. 100).

Рис.99. Форма боба лущильного гороха:

Рис. 100. Форма боба сахарного гороха:

а – мечевидная; б — четковидная

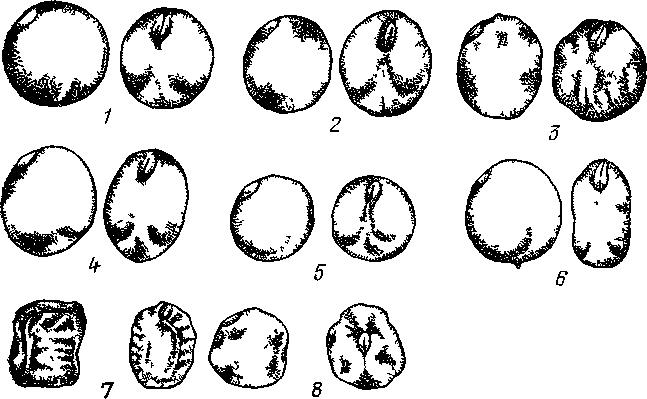

Семена округло-угловатые, различной величины, сизо-зеленой, желто-зеленой, светло-розовой окраски. Масса 1000 семян от 40 до 400 г. (рис.101 ).

Рис. 101. Форма семян гороха

4 — овально–удлиненная;

7 — квадратно-сдавленная,

8 — неправильносдавленная

Источник

Особенности биологии

Чечевица — длинно дневное растение, однако она более теплолюбива, чем горох. Всходы выдерживают заморозки до —5°С. Оптимальная температура в генеративный период 19. 20°С.

Временный недостаток влаги чечевица переносит легче, чем горох, поэтому она хорошо удается в районах неустойчивого увлажнения. В период налива семян повышенная влажность почвы вызывает рост вегетативной массы в ущерб урожаю семян. Чечевица предпочитает рыхлые суглинистые и супесчаные почвы с нейтральной реакцией среды. В первый период вегетации чечевица растет медленно, с началом цветения ее рост ускоряется. Преобладает самоопыление. Созревшие бобы склонны к растрескиванию, но при перестое опадают. Из-за медленного роста в начале вегетации чечевица требует полей, чистых от сорняков. На чечевице применяют те же гербициды, что и на сое.

3.8. Чина посевная (Lathyrus l.) Народно-хозяйственное значение

Возделывают чину как кормовую, продовольственную и техническую культуру.

Она богаче гороха белком, но несколько уступает ему по разваримости и вкусовым качествам. В 1 кг семян – 280-300 г протеина, в том числе 200 г переваримого, содержащего незаменимые аминокислоты лизин, метионин, триптофан, аргинин. На кормовые цели используют семена, зеленую массу и сено. Сено чины богаче белками, чем люцерны и вики яровой. Скот хорошо поедает также солому. 100 кг семян содержат 109,3 корм.ед., 1000 кг зеленой массы –21,9, 100 кг силоса – 15 корм. Ед..

Семена могут служить сырьем для получения растительного казеина, используемого при производстве фанеры, тканей, пластмасс. Чина – хороший предшественник. Также хозяйственное значение чины обусловлено ее высокими засухоустойчивостью и солевыносливостью, урожайностью ( 15-18 до 30-40 ц/га) и слабым поражением гороховой зерновкой и болезнями.

Чину издавна выращивают в Юго-Восточной Азии и Северной Африке. В Средиземноморских странах сосредоточены наиболее крупносемянные формы. Возделывают ее также в Индии, Афганистане, Иране, Турции. В России посевы чины (около 10 тыс. га) размещены в Татарстане, Башкортостане, в районах Поволжья, в Челябинской области. Перспективна чина на поливных землях юга и юго-востока страны. В засушливых районах чина урожайнее других культур, поэтому распространена дальше на юг и юго-восток, чем горох.

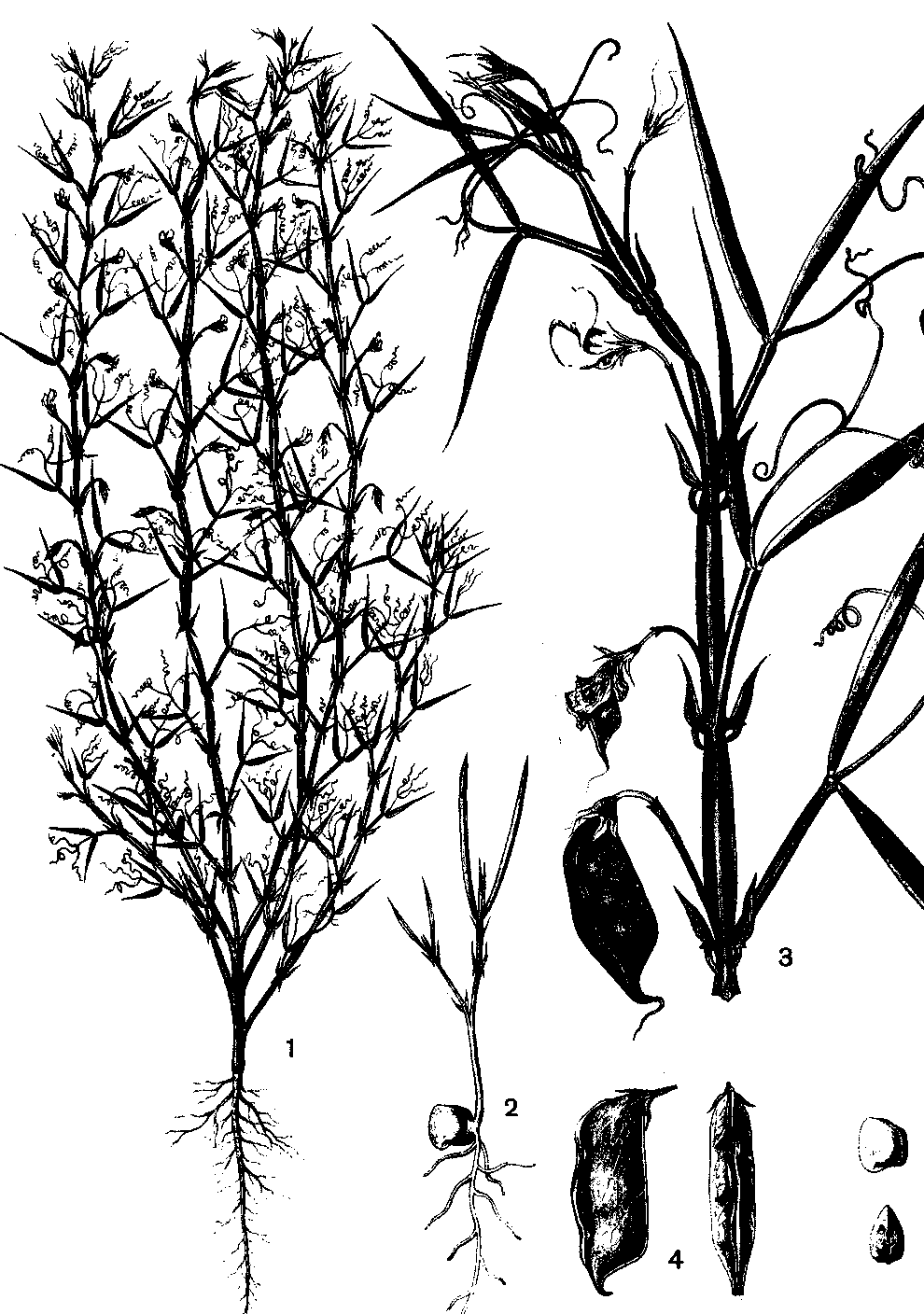

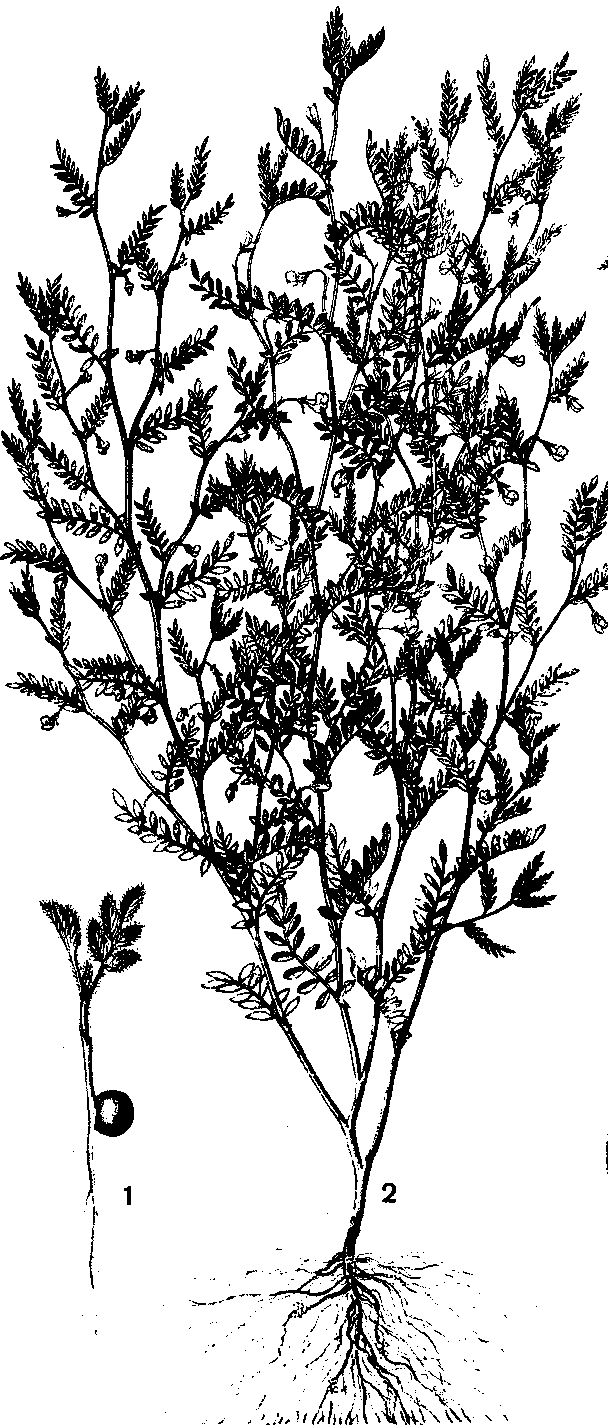

Рис. 215 Чина посевная

1, 2 — растения в фазах цветения — плодообразования и развитых всходов;

3 — верхушечная часть стебля; 4 — плоды; 5 — семена

Особенности строения растений

Чина– род однолетних и многолетних растений, насчитывающих более 170 видов. Из всех видов наибольшее значение имеет чина посевная (L. sativa) (рис. 114, 115).

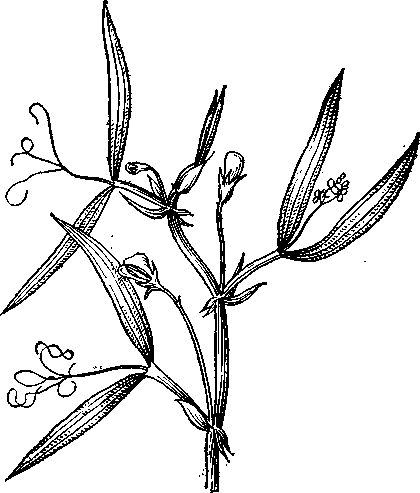

Рис. 115. Веточка чины посевной

Рис. 116. Цветок, бобы и семена чины посевной

Корневая система чины посевной стержневая, хорошо развита. Азотфиксирующие клубеньки средней величины. Стебель ветвящийся (в нижней части), полегающий, четырехгранный, уплощенный с крыловидными придатками на двух противоположных ребрах. Такие же придатки имеют и черешки листьев. Листья парноперистые с 1 – 2 (редко с 3) парами листочков и ветвистым усиком (рис. 114).

Цветки белые, синие или розовые, расположены по 1 – 2 на длинных цветоножках в пазухах листьев. Бобы – 2 – 3-семянные, не растрескивающиеся. Семена клиновидные, белые, серые или коричневые. Масса 1000 штук от 50-100 до 250-600 г (рис. 114, 116).

Чина — культура длинного дня, холодостойка, выдерживает заморозки до —6. —8°С. По засухоустойчивости чина уступает только нуту. Период вегетации колеблется от 80 до 110 дней, хотя сумма активных температур составляет 1600. 1700°С. В холодные дождливые годы чина поражается ржавчиной и аскохитозом.

К почвам нетребовательна, для нее пригодны легкие супесчаные и глинистые почвы, но не переувлажненные. Лучше всего удается на черноземах.

3.9. Нут (Cicer arietinum L.)

Нут возделывают как пищевое и кормовое растение. Семена содержат 23 % белка и 5 % жира. Нут употребляют в пищу в вареном виде, используют для приготовления суррогата кофе. Для пищевых целей выращивают главным образом сорта с белыми семенами. Сорта с темной окраской семян возделывают на корм скоту. В стеблях и листьях нута содержится значительное количество кислот (щавелевой, яблочной и др.), что не позволяет использовать зеленую и сухую массу на корм животным (за исключением овец).

Нут — одна из древнейших культур, о чем свидетельствуют нерастрескиваемость бобов, а также археологические раскопки.

Культура нута была известна в древние времена в Греции, Риме, Египте. Дикие сородичи его не найдены, но крупносемянные формы нута сосредоточены в странах Средиземноморья, а мелкосемянные — в Юго-Западной Азии.

По площади посева в мировом земледелии нут занимает третье место среди зерновых бобовых — более 10 млн га, в том числе 8 млн га в Индии. Нут с давних времен возделывают в Средней Азии и Закавказье. В России посевы нута встречаются на Северном Кавказе, в Ставропольском и Краснодарском краях, на юго-востоке страны и в Западной Сибири. Посевная площадь его составляет около 20 тыс. га.

1— растения в фазах развитых всходов; 2 — цветения — плодообразования;

Особенности строения растений

Из 27 известных видов нута возделывают лишь один — нут культурный (Cicer arietinum L.) (рис. 117).

Корневая система нута стержневая, хорошо развита. Азотфиксирующие клубеньки крупные.

Стебель штамбовый, прочный, неполегающий, хорошо ветвится. Высота растений — от 25 до 75 см.

Листья на коротких черешках, непарноперистые с 11-17 листочками, имеющими пильчатые края. Растение густо опушено железистыми волосками, выделяющими щавелевую, яблочную и лимонную кислоты.

Цветки пазушные одиночные белые, розовые, красно-фиолетовые, реже голубые. Бобы двусемянные, короткие, вздутые, густоопушенные, не растрескиваются при созревании.

Семена угловато-округлые с носиком, похожи на голову барана, желтые, оранжевые, коричневые, черные. Масса 1000 семян 150–600г.

Сорта. В Госреестр внесено 8 сортов нута, в том числе в Нижневолжском регионе допущены к использованию Волгоградский 10, Краснокутский 36, Краснокутский 123; в Уральском — Краснокутский 123, Совхозный, Юбилейный; в Сред-неволжском — Совхозный; в Северо-Кавказском — Краснокутский 28, Краснокутский 195, Совхозный.

Нут — культура длинного дня, более требовательная к теплу, чем горох и чечевица, особенно в фазы цветения и созревания. Засухоустойчива, лучше других зерновых бобовых переносит высокие температуры. Во влажных районах и в дождливые годы поражается грибными болезнями (аскохитоз, фузариоз и др.). Нут холодостоек, всходы его выдерживают заморозки до — 11 0 С. Есть формы, зимующие в условиях Средней Азии. Мало поражается зерновкой, но страдает от нутовой мушки. Бобы большинства сортов не растрескиваются. Хорошо растет на черноземах и каштановых почвах, хуже — на солонцеватых. Плохо удается на песчаных почвах.

Источник