Особенности строения, размножения и жизнедеятельности высших растений в связи с выходом на сушу

Высшие растения появились на суше примерно 430 млн лет назад в виде небольших по размеру и примитивных по строению риниофитов и псилофитов. В дальнейшем их эволюция неразрывно связана с постепенным завоеванием суши. Оказавшись в совершенно новой воздушной среде, они постепенно адаптировались к необычной обстановке и на протяжении многих миллионов лет дали большое разнообразие наземных растений.

Самой большой трудностью, которую надо было преодолеть первым наземным растениям, была проблема обезвоживания. Как известно, у водорослей мужские гаметы, участвующие в половом размножении, имеют возможность приблизиться к яйцеклеткам только в водной среде. На суше такая возможность крайне ограничена. Одним из ключевых событий раннего этапа выхода растений на сушу явилось появление спор с прочными оболочками, позволяющими переносить засушливые условия. В процессе дальнейшего приспособления к наземным условиям существования у высших растений сформировались вегетативные органы — корень, стебель и лист, как результат разделения функций между различными участками тела. Корни обеспечивают закрепление растений в субстрате и водно-минеральное питание, листья — фотосинтез, стебли — транспорт веществ (восходящий и нисходящий токи). Расчленение тела растений на органы явилось следствием развития у них разнообразных тканей — покровной, проводящей, механической и др.

Развитие у сосудистых растений эффективной проводящей системы, состоящей из ксилемы и флоэмы, решило проблему передвижения воды, минеральных и органических веществ в условиях суши. От высыхания высшие растения защищены покровной тканью — эпидермисом, перидермой или коркой. В свою очередь, развитие эпидермиса привело к формированию устьиц — высокоспециализированных образований, регулирующих газообмен и испарение воды растением.

У высших растений наблюдается усиление механической устойчивости стебля вследствие утолщения клеточной стенки и пропитывания ее лигнином, придающим жесткость целлюлозному остову клеточной оболочки. Многие ученые полагают, что появление способности к синтезу лигнина оказалось поворотным моментом в эволюции наземных растений.

Параллельно шла эволюция органов полового и бесполого размножения. Из одноклеточных, характерных для подавляющего большинства водорослей, антеридии и архегонии становятся многоклеточными, их стенки надежнее защищают гаметы и споры от высыхания.

В жизненном цикле высших растений наблюдается закономерное чередование полового и беспалого поколений. Это значит, что в ходе жизненного цикла (т. е. цикла от зиготы одного поколения до зигот следующего поколения) один тип организмов сменяется другим.

Гаплоидное поколение называется гаметофитом, оно способно к половому размножению и образует гаметы. Гаметы формируются в многоклеточных органах полового размножения — антеридиях и архегониях.

Антеридии — небольшие овальные тельца, внешняя стенка которых образована одним, реже — несколькими слоями стерильных клеток. В антеридиях формируются подвижные мужские гаметы — сперматозоиды, которые выходят из созревшего антеридия наружу и активно передвигаются только в воде.

Архегонии — небольшие колбообразные тельца, состоящие из нижней расширенной части, называемой брюшком, и верхней удлиненной — шейки. Снаружи архегоний окружают бесплодные клетки, защищающие их от высыхания. В брюшке находится неподвижная женская гамета — яйцеклетка. Над яйцеклеткой располагается брюшная канальцевая клетка, а внутри шейки — ряд шейковых канальцевых клеток.

При созревании яйцеклетки брюшная и шейковые канальцевые клетки расплываются в слизь, и архегоняй вскрывается на верхушке. По каналу шейки, заполненному слизью, сперматозоиды проникают в брюшко, и один из них сливается с яйцеклеткой, т. е. происходит оплодотворение. В результате образуется диплоидная зигота, из которой вырастает диплоидный спорофит. Он называется спорофитом, так как способен к бесполому размножению с образованием гаплоидных спор. Последние дают начало гаметофитному поколению.

Одно из этих двух поколений всегда преобладает над другим, и на его долю приходится большая часть жизненного цикла.

В отличие от других высших растений, в жизненном цикле моховидных преобладает гаметофит — небольшое, преимущественно листостебельное растение, которое осуществляет функцию фотосинтеза, водоснабжения и минерального питания. Спорофит у них развивается из оплодотворенной яйцеклетки внутри архегония и постоянно связан с гаметофитом не только морфологически, но и физиологически, являясь его придатком. Для размножения мхов необходима вода, иначе сперматозоиды не смогут подплыть к архегониям. Кроме того, только в достаточно влажной среде у них лопаются антеридии, и высвобождаются сперматозоиды. Поэтому не случайно большинство моховидных приурочены к сырым и затененным местам.

Развитие моховидных по пути возрастания самостоятельности гаметофита и упрощения спорофита привело к эволюционному тупику.

В эволюции высших сосудистых растений происходитпостепенная редукция (уменьшение и упрощение) гаметофита и преобладание в жизненном цикле спорофита, который не нуждается для образования и распространения спор в капельножидкой среде. Так, у плауновидных, хвощевидных и папоротниковидных гаметофит представлен маленьким (от нескольких миллиметров до 3 см) заростком, не расчлененым на органы, живущим несколько недель (у плаунов — несколько лет) независимо от спорофита. На заростках в антеридиях развиваются сперматозоиды, которые, плавая в каплях воды достигают архегония и сливаются с яйцеклеткой. Благодаря крошечным размерам гаметофитов, оплодотворение у хвощей, плаунов и папоротников может происходить даже при ничтожно малых количествах воды в виде капелек росы, тумана и др.

У голо- и покрытосеменных растений гаметофит полностью утратил способность к самостоятельному образу жизни и все его развитие протекает на спорофите внутри макроспорангия (или семязачатка).

У голосеменных женский гаметофит — многоклеточный гаплоидный эндосперм с двумя (у сосны) или несколькими (у других голосеменных) архегониями; у покрытосеменных он редуцирован обычно до семи клеток, архегониев не имеет и называется зародышевым мешком. В зародышевом мешке образуются яйцевой аппарат, состоящий из яйцеклетки и двух клеток-синергид, вторичное (диплоидное) ядро и клетки-антиподы.

Мужской гаметофит семенных растений развивается из микроспоры и представляет собой пыльцевое зерно (пыльцу). Оно содержит клетку, прорастающую в пыльцевую трубку и еще генеративную, образующую два спермия. При этом впервые в эволюции растений процесс оплодотворения становится независимым от наличия капельножидкой среды; спермин доставляются к яйцеклеткам пыльцевой трубкой, что является важнейшим приспособлением к наземному образу жизни.

Источник

Эволюционные изменения у первых растений, осваивавших сушу.

Высшие растения, берущие своё начало, очевидно от водорослей, приспосабливаются к условиям суши в конце силурийского периода палеозойской эры, около 420-440 млн лет назад. При этом у них возникают существенные особенности, имеющие ключевое значение для выживания в наземных условиях:

- тканевое строение (неслоевищное);

- наличие устьиц;

- трехлучевые споры с плотными, инертными оболочками;

- многоклеточные органы полового размножения, т. е. архегонии (женские) и антеридии (мужские);

- закономерное чередование в жизненном цикле полового и бесполого поколений при тенденции к преобладанию спорофита (у мхов – гаметофита);

- исходный уровень соматической организации – телом. В последующем появляются синтелом, предпобег и побег:

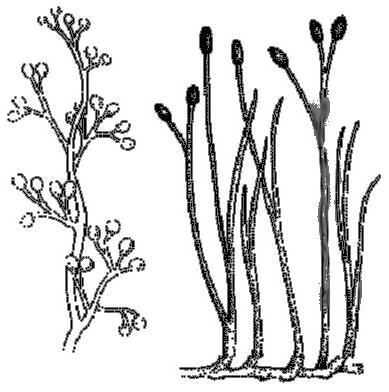

В условиях наземной жизни размножение спорами приобретает особое значение. На суше огромное количество спор попадает в неподходящие условия для прорастания и гибнет. Появляется необходимость в производстве очень большого количества спор, что требует накопления достаточного количества органического вещества. Это должно привести к увеличению размеров спорофита и площади его фотосинтезирующей поверхности. Кроме того, оно сопровождается его внешним и внутренним расчленением. Возрастающее расчленение сопровождается появлением проводящей системы и особых многоклеточных вместилищ спор – спорангиев. Уже самые примитивные растения из наземных были дифференцированы на элементарные органы: каулоид и ризомоид. Каулоид – ортотропная ось, ризомоид – плагиотропная ось. Вместе они составляют телом. Характерная черта теломов – локализованный верхушечный рост. Происхождение теломов связано с возрастающим дихотомическим ветвлением. Ризомоид – это не корневище, а лишь его аналог. В отличие от настоящего корневища (видоизмененный побег) ризомоид представляет собой первичный элементарный орган. Появление телома повысило пластичность и открыло более широкие возможности для дальнейшего эволюционного развития. Терминальное положение спорангиев, характерное для телома, у риниофитов приводит к тому, что спорангии представляют собой видоизмененные верхушки веточек. рис.1 – схема строения первых наземных растений

-

Этапы соматической эволюции у высших растений.

Уже самые примитивные растения из наземных были дифференцированы на элементарные органы: каулоид и ризомоид. Этапы:

- Телом – уровень соматической организации растений (риниофитов, мхов), представленный системой дихотомически ветвящихся цилиндрических осевых органов – теломов с терминальными спорангиями.

- Синтелом – уровень соматической организации растений (плаунов, хвощей), представленный системой объединенных теломов; результат полимеризации и эмбрионизации.

- Предпобег – соматический уровень организации папоротников, представленный вайей. Образовался из системы синтеломов в результате их уплощения и срастания боковыми частями.

- Побег

- Эволюция жизненного цикла и размножения у высших растений.

Под жизненным циклом понимают совокупность всех фаз развития, пройдя которые, обычно, начиная с зиготы, растительный организм достигает зрелости и становится способным дать начало следующему поколению. Жизненный цикл высших растений состоит из двух фаз (или поколений) – бесполой, или спорофазы (спорофита), и половой, или гаметофазы (гаметофита). рис.2 Схема чередования поколений в жизненном цикле высших растений Как половая, так и бесполая формы размножения имеют определенные биологические преимущества. При половом размножении достигается комбинация наследственного материала родительских форм. Образующаяся при половом воспроизведении особь генетически не тождественна ни одному из своих родителей. Половой процесс обеспечивает рекомбинативную генетическую изменчивость организмов из поколения в поколение, поэтому половое размножение дает виду преимущества, реализующиеся при естественном отборе. При бесполом размножении наследственные особенности передаются без изменений и могут легко закрепляться в ряду поколений, при этом как бы «тиражируется» наследственный материал родительской особи и возможен быстрый рост численности. Однако чаще всего у растений осуществляется именно чередование полового и бесполого поколений. В эволюции остальных высших растений происходит постепенная редукция (уменьшение и упрощение) гаметофита и преобладание в жизненном цикле спорофита. Среди причин, которые обусловили преобладание спорофита, можно назвать его диплоидность. Она по сравнению с гаплоидностью обеспечивает более высокий уровень синтетических процессов, а, с другой стороны, рецессивные мутации, снижающие жизнеспособность организма, при диплоидном состоянии не проявляются в фенотипе, то есть генотипически диплоидный организм можно считать более «стабильным».

Источник