Отличительные признаки покрытосеменных

Листья цветковых растений осуществляют основные вегетативные функции: фотосинтез, дыхание и транспирацию. Для активного транспорта веществ покрытосеменные имеют развитую проводящую систему: проводящие пучки образованы трахеидами и сосудами. Ситовидные трубки флоэмы снабжены клетками-спутницами.

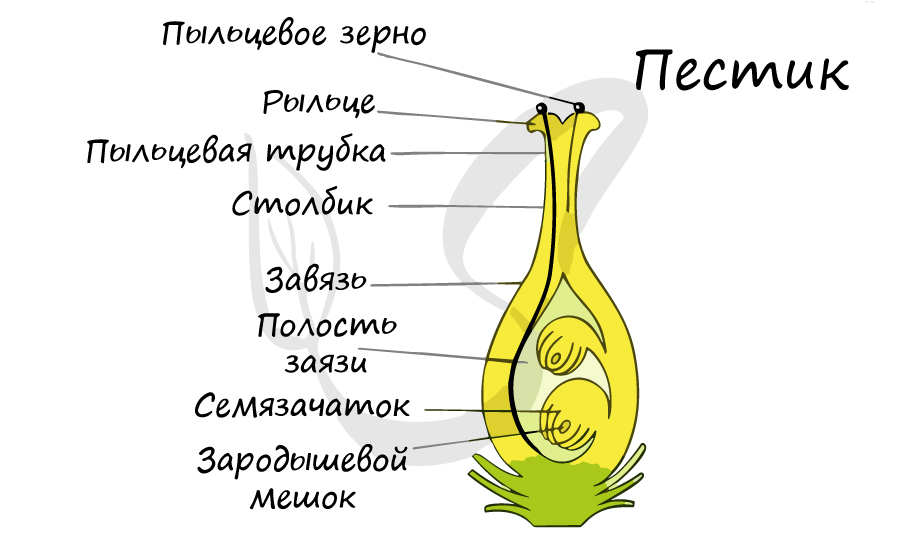

Гаметангии (антеридии и архегонии) отсутствуют. Гаметофиты сильно редуцированы. Женский гаметофит — зародышевый мешок, мужской гаметофит — пыльцевое зерно.

Имеется специализированный орган полового размножения — цветок. Цветок участвует в привлечении насекомых при опылении.

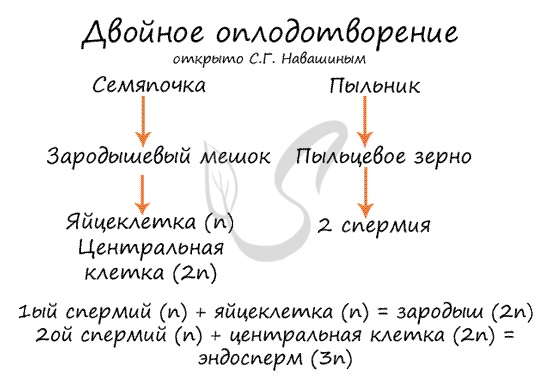

Оплодотворение двойное: в результате образуется диплоидный зародыш и триплоидный эндосперм — питательная ткань для зародыша.

Семена развиваются под защитой плода, образующегося из разросшейся завязи пестика. Плоды участвуют в распространении семян.

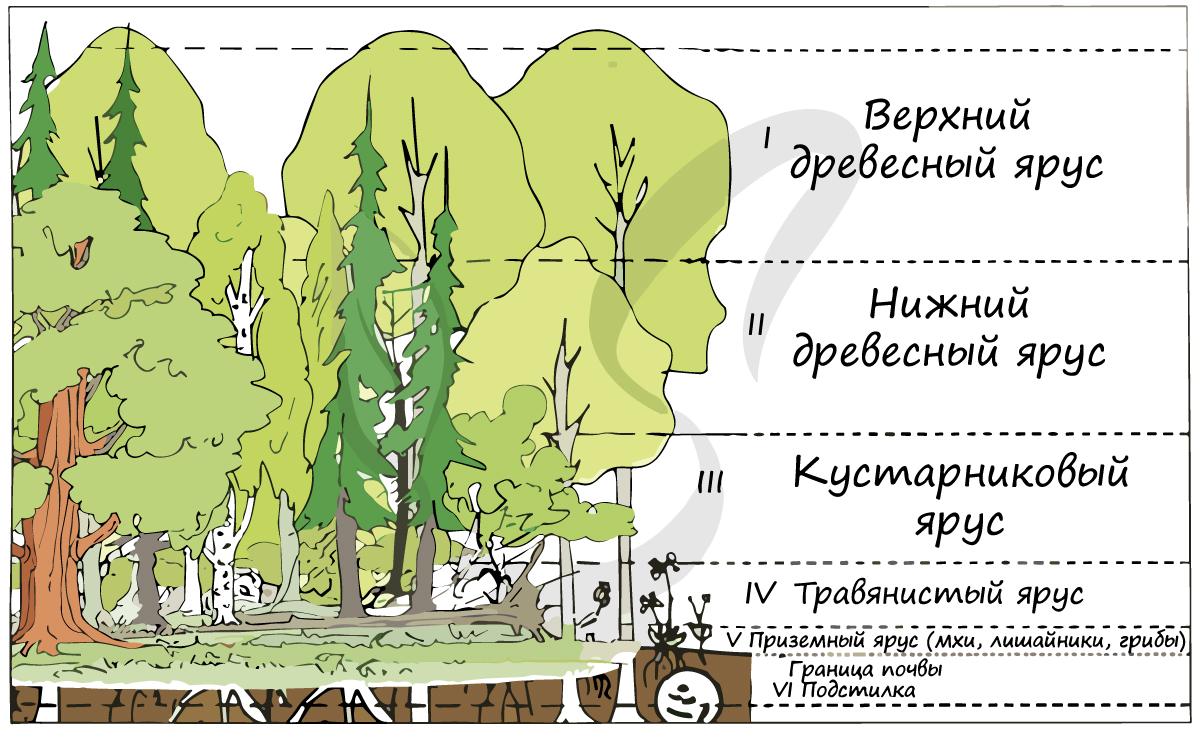

Цветковые — единственная современная группа растений, способная к образованию сложных многоярусных сообществ.

Жизненный цикл покрытосеменных растений

В жизненном цикле цветковых растений наблюдается смена поколений. Гаметы образуются в результате митоза, а споры — в результате мейоза. И гаметы и споры образуются в цветке, поэтому цветок является органом и бесполого, и полового размножения.

Пыльцевое зерно является спорой (микроспорой), а не мужской гаметой, так как в нем самом развиваются мужские гаметы. В пыльцевых зернах мужские гаметы переносятся на рыльце пестика ветром или насекомыми, что позволяет цветковым обойтись без плавающих сперматозоидов.

Морфофизиологические адаптации покрытосеменных растений

В настоящее время отдел Покрытосеменных растений насчитывает более 300 000 видов. К Покрытосеменным относятся большинство современных видов растений.

Покрытосеменные можно разделить на два основных типа: древесные и травянистые. Для древесных растений характерно наличие активно действующего камбия. У травянистых растений, как правило, активный камбий отсутствует или же имеется в зачаточной форме.

Наличие цветка позволило покрытосеменным выработать приспособления для опыления животными, что значительно повысило эффективность опыления.

Мужские гаметофиты образуются в больших количествах. Они легко переносятся при опылении ветром и насекомыми. И спермии с яйцеклетками, и зародыши на всех этапах развития находятся под защитой тканей спорофита, что обеспечивает высокую жизнеспособность цветковых растений.

Появление у покрытосеменных растений сосудов позволило более эффективно осуществлять транспорт воды и минеральных веществ. В листьях образовалась разветвлённая сеть жилок, позволяющих более быстро поставлять туда минеральное питание и отводить продукты фотосинтеза. Развитие более совершенной проводящей системы способствовало развитию и усложнению строения листовых пластин.

Способность приспосабливаться к различным условиям обеспечила покрытосеменным большое биологическое разнообразие и господствующее положение в растительном мире.

Они оказались способными заселять различные почвы (кислые, соленые, плодородные, неплодородные), жить на камнях, стволах других растений, на стенах домов, произрастать в разных климатических зонах — от жаркого тропического пояса до холодных тундр.

Произрастание в неодинаковых условиях способствовало образованию огромного разнообразия жизненных форм и экологических групп покрытосеменных растений. Среди них есть деревья, кустарники, кустарнички, полукустарники, лианы, травы. Есть покрытосеменные влаголюбивые и сухолюбивые, светло- и тенелюбивые.

Большинство покрытосеменных растений являются автотрофами. Но среди них есть виды, питающиеся гетеротрофно. Например, растения-паразиты и растения-хищники.

Благодаря такому разнообразию цветковые заняли разные местообитания на Земле: от пустынь до болот, от соленых морских побережий до высокогорных скал.

Происхождение покрытосеменных

Покрытосеменные растения произошли от голосеменных растений. Предки покрытосеменных и гнетовых растений дивергировали в триасе примерно 210 млн. лет назад. Остатки примитивных цветковых растениях найдены в юрских и раннемеловых отложениях (140 — 120 млн. лет назад).

Возможно, первые покрытосеменные были представлены древесными растениями с вечнозелеными листьями и обоеполыми соцветиями.

Расцвет группы приходится на период среднего мела (примерно 100 млн. лет назад). Цветковые растения за короткий период — в течение 40 млн. лет — стали доминирующей группой практически во всех экосистемах Земли, благодаря своим адаптивным способностям и разнообразию жизненных форм.

Из ныне живущих растений в качестве наиболее древней группы цветковых рассматривают семейство Магнолиевые. Магнолиевые обладают многими примитивными признаками, такими как удлиненная ось цветка и спиральное расположение многочисленных тычинок и пестиков. Цветки крупные, обоеполые, часто с неопределенным числом чашелистиков и лепестков. Тычинки лентовидные, не расчлененные. Плод — спиральная многолистовка.

Источник

Покрытосеменные

Отдел покрытосеменные (цветковые) самый многочисленный, он включает 235-250 тысяч видов. Его представители обитают по всему миру: от холодной тундры до жарких тропиков, отдельные виды освоили пресные и морские водоемы.

Покрытосеменные составляют большую часть массы растительного сообщества, являются звеном в цепи питания (продуцентами) — важнейшими производителями органических веществ на суше, как водоросли — в морях и океанах.

Цветок — генеративный орган покрытосеменных (цветковых), высшая ступень полового размножения. Цветок характерен только для покрытосеменных растений, ни один из других отделов подобным генеративным органом не обладает. По своему строению цветок это видоизмененный обоеполый стробил, гомологичный стробилам голосеменных.

В отличие от голосеменных, у которых семязачатки лежат открыто на семенных чешуях, у цветковых семязачаток находится в замкнутом вместилище — завязи, сформированной из плодолистика (-ов).

Двойное оплодотворение, открытое Навашиным Сергеем Гавриловичем, уникальное явление, характерное только для цветковых. Оно связано с тем, что в зародышевый мешок попадают два спермия, один из которых (n) сливается с центральной клеткой (2n), с образованием запасного питательного вещества — эндосперма (3n). Другой спермий (n) сливается с яйцеклеткой (n) с образованием зиготы (2n), из которой развивается зародыш.

У цветковых появляется плод — генеративный орган, служащий для защиты и распространения семян.

Ксилема — проводящая ткань, обеспечивающая восходящий ток воды и растворенных в ней минеральных солей, представлена не трахеидами, а сосудами. Во флоэме ситовидные элементы окружены клетками-спутницами.

У покрытосеменных мы не найдем антеридиев и архегониев: гаметофиты максимально редуцированы.

В процессе опыления покрытосеменных участвуют насекомые, летучие мыши, птицы. Также опыление может происходить с помощью воды или ветра.

Особенностью цветковых является способность образовывать многоярусные сообщества, более устойчивые и продуктивные.

Многоярусность растительного сообщества служит приспособлением к равномерному распределению света: светолюбивые растения занимают верхний ярус, а теневыносливые растения отлично чувствуют себя в тени светолюбивых 🙂

Классы покрытосеменных

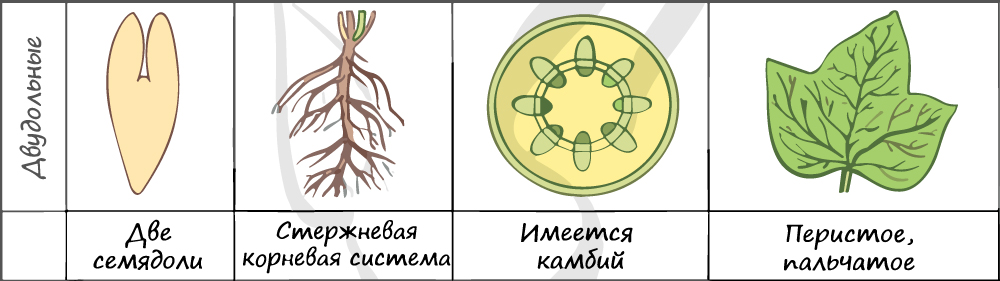

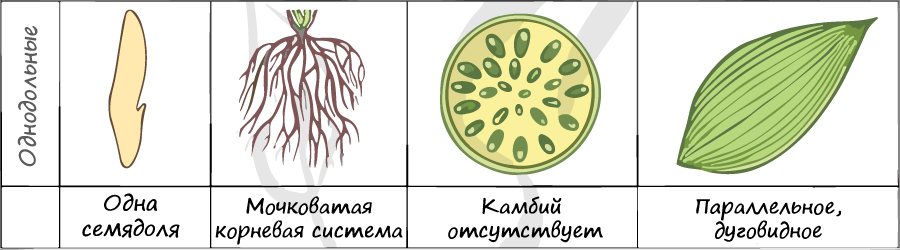

Отдел покрытосеменные состоит из двух классов: однодольные и двудольные. К классу двудольных относятся семейства: крестоцветные, сложноцветные, розоцветные, бобовые (мотыльковые), пасленовые. Класс однодольные включает в себя семейства: злаковые, лилейные. Для каждого класса имеются характерные признаки.

- Двудольные — семейства: крестоцветные, сложноцветные, бобовые, розоцветные, пасленовые

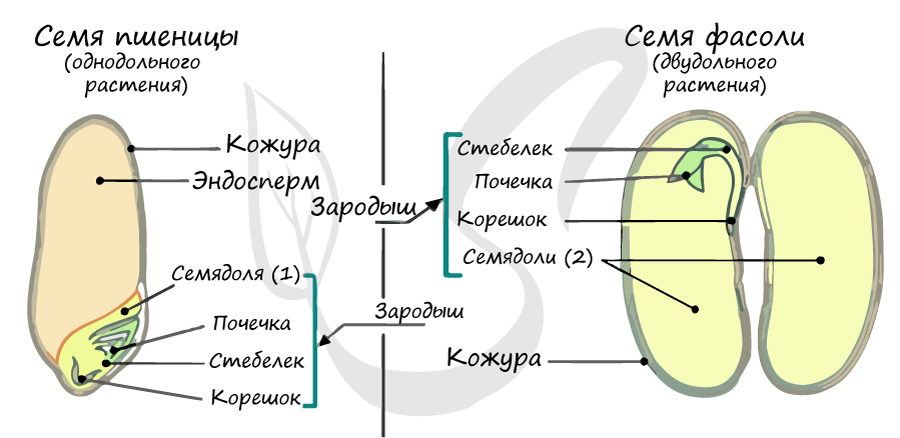

- В составе зародыша обычно имеется две семядоли

В семядолях содержится запас питательных веществ. При надземном прорастании семядоли (зародышевые листья) могут выполнять функцию фотосинтеза.

Листья двудольных простые и сложные, для двудольных характерно перистое и пальчатое жилкование.

За счет камбия растения растут в толщину, возможен вторичный рост осевых органов (стебля и корня).

Корневая система чаще всего стержневого типа, с хорошо выраженным главным корнем, от которого отходят боковые корни. Главный корень развивается из зародышевого корешка.

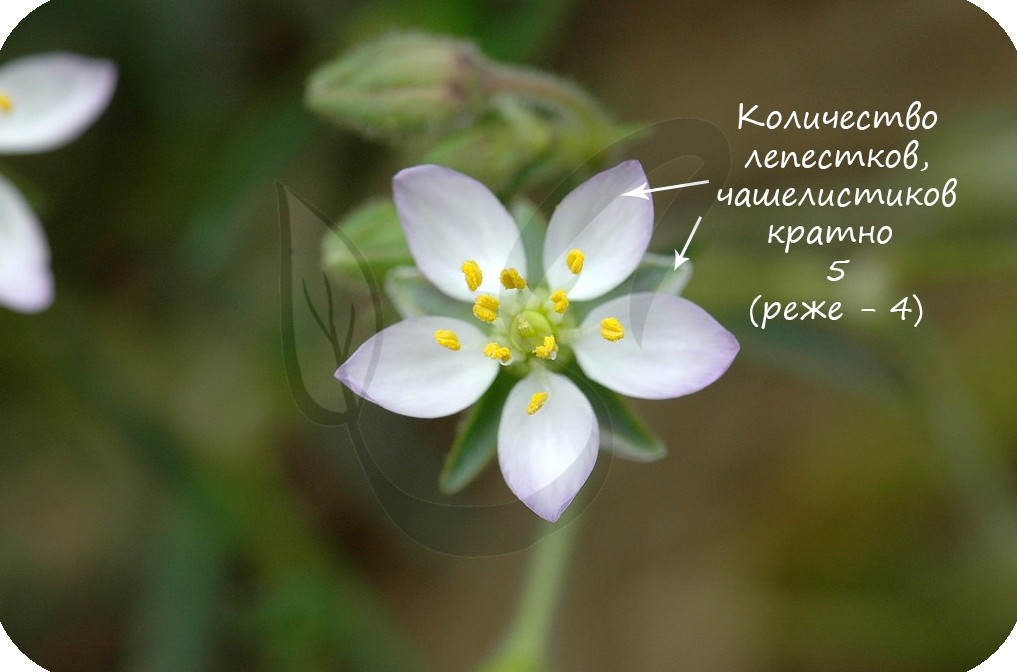

Цветки пятичленные, реже встречаются четырехчленные. Хорошо обособлены чашечка и венчик.

Цветок с простым околоцветником. Цветки чаще трехчленные, редко четырехчленные. Никогда не бывают пятичленными.

Эндосперм семени

Эндосперм (от греч. endon — внутри + греч. sperma — семя) — запасное питательное вещество, у покрытосеменных триплоидный (3n).

Эндосперм в семени есть у подавляющего большинства однодольных (лука, ландыша, пшеницы) и двудольных (тмина, хурмы, фиалки). Отсутствует эндосперм в семенах тыквенных, крестоцветных (капусты), сложноцветных (подсолнечника), бобовых (гороха, фасоли), также у — березы, липы, дуба, клена, так как на ранней стадии развития растущий зародыш поглощает эндосперм.

Жизненный цикл

Из генеративных почек спорофита развиваются цветки. У взрослого растения спорофита (2n) в цветке в гнездах пыльников тычинок в ходе микроспорогенеза образуется пыльцевое зерно (n) — мужской гаметофит. В завязи пестика в семязачатке формируется женский гаметофит — зародышевый мешок, внутри которого находятся центральная клетка (2n) и яйцеклетка (n).

В результате опыления (насекомым, ветром, человеком) пыльца с тычинок переносится на рыльце пестика. Пыльцевое зерно состоит из вегетативной и генеративной клеток. Вегетативная клетка начинает растворять ткани пестика, образует пыльцевую трубку и прорастает до зародышевого мешка. Генеративная клетка делится, образуя два спермия (n), из которых один сливается с центральной клеткой (2n) с образование эндосперма (3n) — запасного питательного вещества. Другой спермий (n) сливается с яйцеклеткой (n), образуя зиготу (2n).

В дальнейшем из семязачатка формируется семя, а завязь превращается в околоплодник — образуется плод. Своим внешним видом плоды привлекают животных, и те их охотно поедают) Благодаря семенной кожуре семена не подвергаются расщеплению в желудочно-кишечном тракте человека и животных. Они выходят из ЖКТ в неизменном виде и остаются способны к прорастанию: так происходит расселение растений. Попав в благоприятные условия, они прорастают в спорофит (2n). Цикл замыкается.

Значение покрытосеменных

Покрытосеменным в жизни человека отведено важное место. Только подумайте — почти все культурные растения принадлежат к этому отделу! Цветковые имеют медицинское значение, из многих растений изготавливаются лекарства. Их древесина используется для изготовления бумаги, мебели, применяются в промышленности.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник