- цветковые растения

- Высшие растения — определение, характеристика и признаки

- Высшие растения — определение, строение, характеристика и признаки

- Происхождение высших споровых растений

- Чем отличаются высшие растения от низших

- Отделы высших растений

- Риниофиты

- Зостерофиллофиты

- Мохообразные

- Плауновидные

- Псилотовидные

- Хвощевидные

- Папоротниковидные

- Голосеменные

- Заключение

цветковые растения

(покрытосеменные), отдел высших растений. Возникли в меловом периоде. Семязачатки погружены в ткани завязи, из которой после оплодотворения развивается плод с заключёнными в нём семенами (отсюда второе название). Характерно также наличие настоящего цветка и двойное оплодотворение. Около 250 тыс. видов, по всему земному шару. Два класса — однодольные и двудольные. Играют большую роль в жизни человека, снабжая продуктами питания, строительными материалами, сырьём для промышленности (текстильной, мебельной, фармацевтической и др.).

ЦВЕТКО́ВЫЕ РАСТЕ́НИЯ (покрытосеменные, Angispermae; магнолиофиты, Magnoliophyta), класс (по другим представлениям тип) высших растений, включающий два подкласса (или класса) — однодольных (см. ОДНОДОЛЬНЫЕ) и двудольных (см. ДВУДОЛЬНЫЕ) , около ста порядков, до 300 000 видов. По числу видов покрытосеменные далеко превосходят все другие группы высших растений. Они характеризуются исключительным разнообразием жизненных форм, как наземных, так и водных. К этой группе относятся как самые мелкие (вольфия, менее 2 мм), так и самые крупные (эвкалипты (см. ЭВКАЛИПТ) , до 150 м высотой) из ныне живущих растений. Типичными признаками покрытосеменных считаются сосуды в древесине, ситовидные трубки с клетками-спутниками, листья с широкой пластинкой и многопорядковым сетчатым жилкованием, цветки циклического строения, развитие семяпочек в завязи, прорастание пыльцы на рыльце, двойное оплодотворение, превращение завязи в плод, содержащий семена. Ни один из этих признаков не является постоянным, свойственным всем без исключения ее членам. Принадлежность к покрытосеменным определяется на основе совокупности характерных признаков, некоторые из которых могут отсутствовать.

Исторически границы этой группы растений определялись путем отделения от нее уклоняющихся форм, поскольку во времена Карла Линнея (см. ЛИННЕЙ Карл) считалось, что все растения имеют цветки. Лишь постепенно вырисовывались отличия покрытосеменных от споровых и голосеменных (см. ГОЛОСЕМЕННЫЕ) растений, причем в доэволюционный период эти отличия абсолютизировались. По сей день многие систематики склонны видеть в покрытосеменных чрезвычайно обособленную группу растений, придавая им ранг типа. К тому же считалось, что покрытосеменные появились уже вполне сформировавшимися в середине мелового периода. В результате происхождение этой группы в течение многих лет было окутано тайной. Сейчас мы знаем, что признаки покрытосеменных постепенно формировались в нескольких параллельно развивающихся эволюционных линиях древних голосеменных (см. Проангиоспермы (см. ПРОАНГИОСПЕРМЫ) ). Граница между голосеменными и покрытосеменными в свете этих данных выглядит менее отчетливой, а происхождение последних представляется закономерным результатом процесса ангиоспермизации.

Первые достоверные покрытосеменные появились в начале мелового периода, около 130 млн. лет назад. Их древнейшие представители, по-видимому, не имели типичных цветков. К середине мелового периода (см. МЕЛОВАЯ СИСТЕМА (ПЕРИОД)) наметились эволюционные линии, ведущие к современным магнолиецветным, сережкоцветным, однодольным и др. Все это время покрытосеменные играли подчиненную роль в растительных сообществах, где преобладали хвойные (см. ХВОЙНЫЕ) , саговниковые (см. САГОВНИКИ) и вымершие группы голосеменных. Выдвижение покрытосеменных на первые роли началось лишь в конце мелового периода, причем растительные формации, в которых они безусловно господствуют — тропические дождевые леса, различных типов злаковники и др. — появились сравнительно недавно. Видовое разнообразие покрытосеменных значительно возросло в течение ледникового периода, частью за счет гибридизационных процессов. Основные пищевые ресурсы, поддерживающие животное население планеты и человека, сосредоточены сейчас в этой группе растений. Она обладает огромным, еще далеко не познанным биохимическим разнообразием, имеющим огромное значение для нормального развития и здоровья человеческого организма.

Энциклопедический словарь . 2009 .

Источник

Высшие растения — определение, характеристика и признаки

Появление высших растений ознаменовало новую эру жизни планеты. Их возникновение связано с геологическими изменениями в строении материков и необходимостью приспосабливаться к особенностям жизни вне воды.

Разнообразие условий жизни на Земле способствует образованию множества форм существования живых организмов.

Высшие растения — определение, строение, характеристика и признаки

Многоклеточные наземные растения, способные использовать свет в процессе жизнедеятельности, обладающие развитыми органами и тканями, характеризующиеся чередованием типов размножения, называются высшими.

Развитие проходило в стремлении приспособиться к наземному существованию.

Результатом стали преобразования в строении:

- корни, всасывающие воду и минеральные вещества, а также укрепляющие растение в почве;

- листья, способные к синтезу органических веществ из неорганических;

- стебли – проводящие органику и воду.

Наземные растения характеризует чередование поколений и автотрофное питание.

Происхождение высших споровых растений

Теория гласит о том, что предки наземных растений – streptophyta, были вынуждены из-за геологических изменений приспосабливаться к другим условиям жизни. Важное значение имело то, что выживали только наиболее приспособленные водоросли.

У переходных форм вырабатывалась защитная пленка — кутин, откладывающаяся на поверхности. Образование пленки в большом количестве препятствовало газообмену, из-за чего растение погибало. У организмов, кутин которых образовывался умеренно, сформировалась эпидерма с устьицами – сложная ткань, защищающая от высыхания, а также не препятствующая газообмену.

Появление эпидермы препятствовало поглощению воды всем телом, тем самым способствовало образованию одноклеточных нитей — ризоидов. Итогом процесса развития стало формирование более сложной системы – корней.

Освещение на суше значительно превышает этот же показатель в воде, благодаря этому значительно возросло количество и размеры фотосинтезирующих органов – листьев. Распределение веществ, образовавшихся в процессе фотосинтеза, и воды, поглощенной корнями, осуществляется проводящим органом – стеблем.

Быстрое увеличение видов, распространение высших организмов объясняется развитием вегетативных органов и изменениями репродуктивной системы, которая при условиях наземного обитания должна иметь надежную защиту.

Репродуктивные многоклеточные органы наземных растений – гаметангии и спорангии имеют оболочку из живых клеток, которая защищает споры от высыхания.

Чем отличаются высшие растения от низших

- Ткани и органы, из которых состоят растения, имеют сложное многоклеточное строение.

- Среда обитания в большей степени — суша.

- В процессе развития происходит чередование поколений – гаметофита и спорофита.

- Спора защищена твёрдой многоклеточной оболочкой.

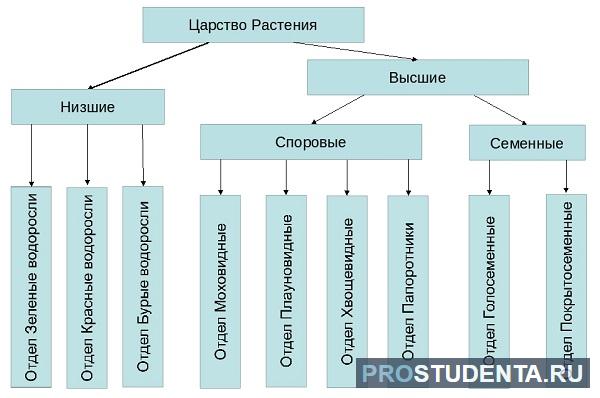

Отделы высших растений

Согласно классификации, подцарство высших растений включает 9 отделов.

Представители первых трех отделов полностью вымерли. Остальные шесть составляют ныне живущие организмы.

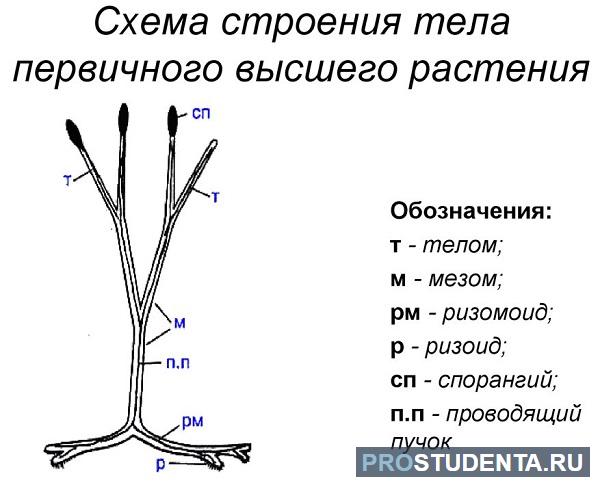

Риниофиты

Первые высшие растения, давшие начало другим отделам – Риниофиты или Риниевые. Для них характерен примитивный травянистый облик, достигающий в высоту 60 см. Имели простейшее строение. Настоящие листья и корни отсутствовали, вместо корней был орган ривомоид, вниз от которого отходили ривоиды, а вверх — стебли.

Фотосинтез осуществлялся стеблем, ветвившимся, преимущественно, на два побега. Спорангии прикреплялись к осям, в них развивались споры.

Наличие покровных тканей, а так же устьиц, говорит о том, что представители отдела произрастали на суше. Наиболее древним представителем отдела считается Куксония.

Зостерофиллофиты

Имеют много общего с риниофитами. Некоторые ученые полагают, что Зостерофиллофиты положили начало Плауновидным. Отличаются тем, что имели прямостоячий стебель, покрытый толстым слоем кутикулы.

Спорангии, собранные колосовидными образованиями, имеют короткую ножку, а также одинаковые споры. Представителем является Госслинглия, у нее нет корней, а на стеблях находятся ветви с закрученными верхушками.

Мохообразные

Особенностью считается преобладание гаплоидной фазы (половое поколение); диплоидная фаза слабо развита. Для полового процесса мхов обязательна влажная среда, поэтому они обязаны произрастать на низменных, болотистых местах, чему способствуют их небольшие размеры.

Основные отличия мохообразных от остальных отделов:

- для образования органического вещества достаточно слабого освещения;

- поглощение воды производится всем организмом;

- способность вырастать на бедных питательными веществами почвах, принимать состояние анабиоза на длительный период. Все это обеспечивает конкурентоспособность по сравнению с другими представителями отделов.

Мохообразные подразделяются на три класса:

- Класс печеночные. Для гаметофитов характерно дорзинвентральное строение. Листья всегда однослойные, ризоиды одноклеточные. Произрастают в тропиках, опутывают сплошным ковром почву, стволы, листья деревьев. К ним относят Блассию маленькую (Blassia pusilla).

- Класс Антоцеротовые. На краях пластинчатых талломов розетковидной формы расположены меристематические клетки, формирующие лопасти, которые налегают друг на друга и придают таллому курчавость. Самым распространенным является род Антоцерос.

- Класс мхи. Их характеризует наличие листостебельных побегов радиальной симметрии. Ризоиды расположены на листьях, стеблях — всегда многоклеточные. Большинство мхов произрастают в северных и умеренных широтах. Ярким представителем являются сфагновые, их виды различаются не только строением, но также приуроченностью к природным условиям.

Плауновидные

Травянистые формы плауновидных можно встретить и в настоящее время. Они имеют побеги с мелкими листьями, корни.

Листья представляют цельную листовую пластинку в расширенным основанием в виде подушечки. Делятся на два класса — Плауновидные и Полушниковые.

Псилотовидные

Psilotophyta представлены всего одним семейством – Псилотовые. Корни отсутствуют, поэтому они часто произрастают на других деревьях. Могут встречаться как на богатых органическими веществами почвах, так и скалах тропических лесов. В процессе оплодотворения обязательно участие воды.

Один из представителей — Псилот голый – декоративный папоротник. Получил название из-за отсутствия листьев. Растет у основания стволов пальм или гумусных почвах. Размножается спорами.

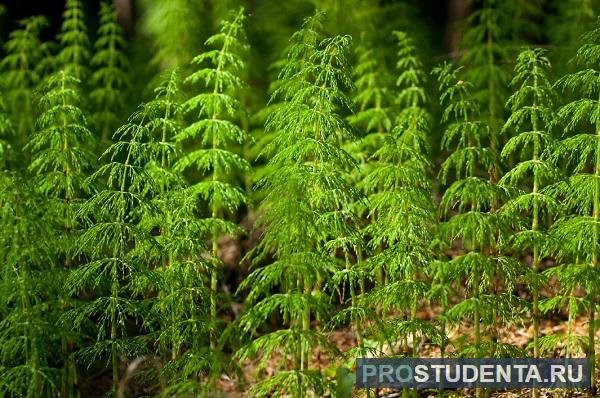

Хвощевидные

Отдел разделен на два класса – Сфенофилловые и Хвощевые.

Ярким представителем является хвощ полевой — многолетнее травянистое растение с корнями. Служит индикатором кислых почв.

Стебли расчленены на междоузлия, от которых отходят слаборазвитые, темные, похожие на зубчики листья. Споры расположены в спороносном колоске. Размножение осуществляется при высокой влажности: дождь или обильная роса.

Папоротниковидные

Многолетние травянистые, реже древовидные растения. Характеризуются макрофиллией – мощно развитыми листьями относительно короткого побега. Их большие листья (вайи) бывают цельные или сильно расчлененные, закручены улиткой в почке.

У большинства папоротников листья выполняют две функции – фотосинтез и спороношение. Распространились по всему земному шару, но максимальное разнообразие видов находится в тропиках.

Отдел насчитывает пять классов: Кладоксилеевые, Зигоптериевые, Ужовниковые, Мараттиевые, Полиподиевые.

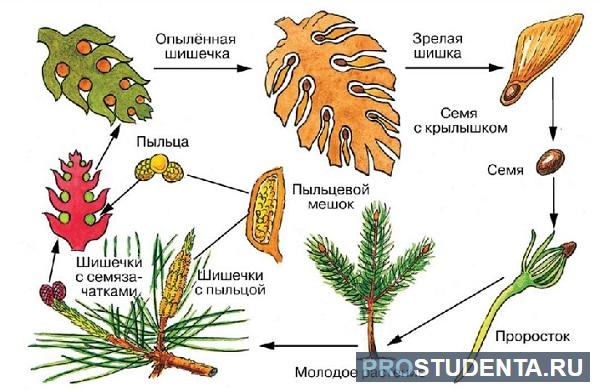

Голосеменные

Современная биология включает четыре класса: Саговниковые, Гинкговые, Хвойные и Гнетовые. В древние времена к ним относились еще два, уже вымерших, класса: Семенные папоротники и Беннеттитовые.

Размножение голосеменных осуществляется семенами – многоклеточными органами, содержащими зачаток зародыша, эндосперм и многослойную кожуру. Являются наиболее высокоорганизованным отделом по своим морфологическим особенностям, приближаются к отделу покрытосеменных.

Типичные представители нашей страны — ель и сосна.

Заключение

Подцарство высших растений прошло большой путь в процессе своей эволюции. У наиболее развитых представителей можно увидеть цветок, семя, плод. Все изменения тела происходили для того, чтобы укрепиться на суше: появление корней, листьев, совершенствование способа размножения.

Только высшие растения способны производить органическое вещество из неорганического.

Источник