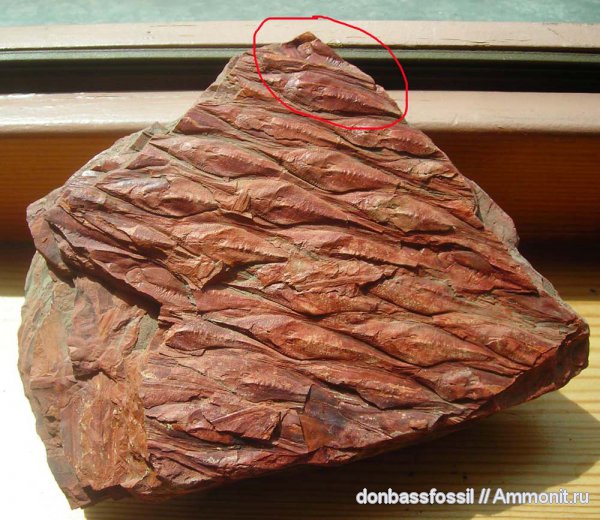

Папоротник на угле.

Около 300 миллионов лет назад наша Земля была совсем не такой, как теперь. Климат был влажным и теплым в течение круглого года.

Все это вызывало пышный рост прибрежной и болотной растительности. Эту растительность составляли древние папоротникообразные растения. Они оказались более приспособленными к жизни на суше по сравнению с мхами. Размножение папоротникообразных растений

в отличие от мхов могло происходить при наличии даже небольшого количества влаги. В этот период папоротникообразные составляли не только прибрежную растительность, но и буйно разраставшиеся необыкновенные леса из древовидных гигантских хвощей, плаунов, и папоротников. Некоторые деревья этих лесов в высоту достигали почти 40 м. Под пологом таких необычных деревьев были небольшие растения, похожие на современные мхи, папоротники, хвощи и плауны.

Отмершие растения падали на залитую водой почву. Во время разлива многоводные реки сносили массу поваленных деревьев и заносили их илом и песком. Под давлением слоев грунта и воды деревья спрессовывались и за многие миллионы лет без доступа кислорода превращались в каменный уголь . Наряду с растениями, размножавшимися спорами, в древние времена встречались папоротники, на листьях которых развивались образования, напоминавшие семена. Все это удалось установить благодаря отпечаткам и окаменелостям древних растений и животных, найденным в пластах Земли.

Каменный уголь, образовавшийся из древних деревьев, используют теперь как один из лучших видов топлива и сырья для химической промышленности.

http://kaz-ekzams.ru/871-byloj-rascvet-paporotnikov-xvoshhej-i-plaunov-obrazovanie-kamennogo-uglya.html

Отпечаток найденный в шахте Моспинская

Источник

Отпечатки растений на кусках каменного угля

Может быть, отпечатки растений на кусках каменного угля никого и не удивят. Но ведь они — это как хокку: прочувствовать нужно, пофилософствовать, проникнуться. Цветы из каменного века достал шахтёр из-под земли, вывез на-гора, принёс домой, в семью. Зачем? Что он хотел этим сказать, что он почувствовал? Какую тайну скрывают отпечатки древних растений, с какой целью они посланы к нам из древности? Почему дети принесли эти кусочки угля с отпечатками растений в школу и, делясь радостью, показали мне? Сфотографировала, делюсь с вами. Что же за всем этим кроется?

Трудно простому рабочему человеку ответить на подобные вопросы, но вот шахтёрский поэт Николай Анциферов, родившийся и выросший в Макеевке (это пять километров от Донецка, того самого), постарался передать свои чувства в стихотворении «Подарок».

ПОДАРОК

Был у подруги день рожденья,

Ну что подаришь ей, бедовой?

Нет тяги к лайковым перчаткам.

Нашел с редчайшим отпечатком:

Без красок — след цветка на камне,

Подарен был цветок вот этот?

Цветок живой, неповторимый

Герой вручал своей любимой?

Я отыскал в потемках штрека

На зависть современным людям

И как тут не вспомнить разговор Ассоль с угольщиком!

— . Когда рыбак ловит рыбу, он думает, что поймает большую рыбу, какой никто не ловил.

— Ну, а я?

— А ты? — смеется она, — ты, верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветет.

Вот какое слово она сказала! В ту же минуту дернуло меня, сознаюсь, посмотреть на пустую корзину, и так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки; лопнули эти почки, брызнуло по корзине листом и пропало. Я малость протрезвел даже!

*

Когда мы идем после смены,

Степною дорогой пыля,

Дороже еще и милее

Нам кажется эта земля.

Мы долго любуемся солнцем,

Глаза прикрывая рукой:

Такие сердца у шахтеров,

Шахтерский характер такой.

Когда от грозы потемнели

Заветные воды Донца,

Мы, правду свою защищая,

Умели стоять до конца.

Мы били врагов ненавистных,

К прикладу прижавшись щекой:

Такие сердца у шахтеров,

Шахтерский характер такой.

Горняцкие лампы не гаснут,

Мы путь свой находим во мгле.

Шахтеры живут под землею,

Чтоб было светло на земле.

И уголь течет из забоя

Тяжелою черной рекой.

Такие сердца у шахтеров,

Шахтерский характер такой

я вот тоже к песне стих писал Мы уходим под землю Бьём тунели до ада Мы кроты государства Наше крэдо шахтёр Мы пропитаны пылью В лёгких горная масса Души греет надежда В глазах наших костёр Подземных городов Где жизнь прошлых веков На паузе стоит Застывший монолит Как книга без строниц Музей зверей и птиц Растений и цветов Как мир забытых снов Улицы без названий В недра земли уводят Каждый знает и помнит Что его дома ждут После дня испытаний На гора нас вывозят Хорошо что все живы И домой все придут Вернутся с городов Где жизнь прошлых веков На паузе стоит Застывший монолит Как книга без страниц Музей зверей и птиц Там бьются до конца Шахтёрские сердца.

Эмоционально, от души написано. Стихотворение заставляет окунуться в атмосферу шахтёрской жизни, проникнуться чувством любви и уважения к труженикам подземного царства. Понравилось! Спасибо!

Источник

Типы фоссилизации растений карбона

Начинающие любители поохотиться за окаменелостями (к которым я отношу и себя) достаточно быстро сталкиваются с большим разнообразием образцов и начинают задаваться вопросом, как все-таки это все могло образоваться и сохраниться в течение многих миллионов лет. Иными словами, как в далеком прошлом остатки растительной органики превратились в камень. Не претендуя ни в коем случае на полноту описания всех типов растительных фоссилий, попробую поделиться собственным опытом собирательства и попыток такой систематизации.

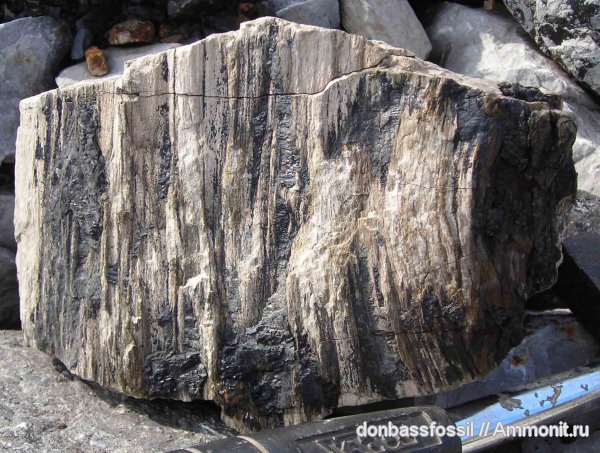

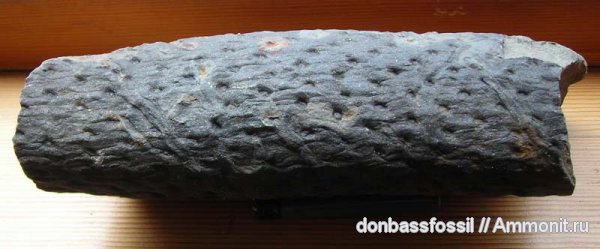

По большому счету, можно выделить три разновидности фоссилизации растений: уголь (каменный и древесный), отпечаток и окаменевшее дерево.

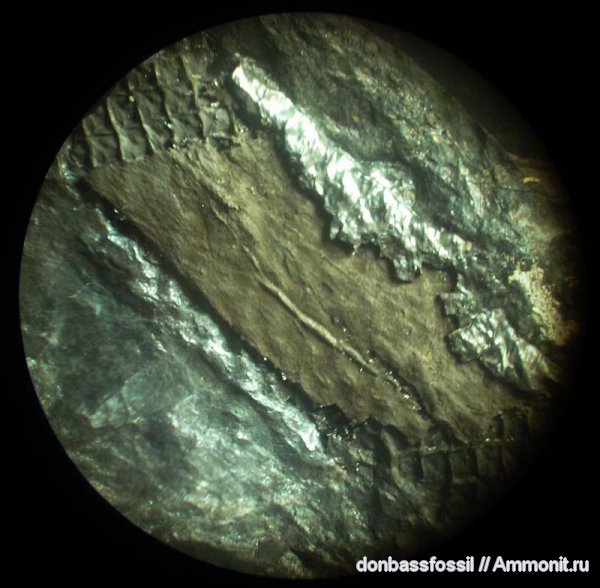

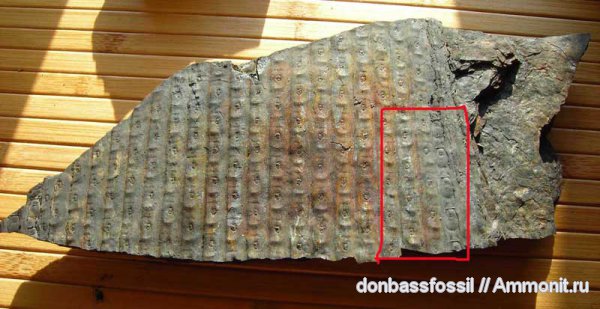

Уголь как окаменелость мало интересен собирателю, поскольку он крайне редко сохраняет структуру растения (форму листа, стебля, шишки), хотя и содержит массу интересной информации для палеонтологов, вооруженных микроскопом. В классическом варианте отпечаток в виде «сендвича» позитив-тонкая карбонифицированная прослойка-негатив спрятан в породе и выявляется во всей красе на расколе, если раскол совпадает с поверхностью отложения осадков. Карбонифицированная прослойка становится исчезающе тонкой в случае, если это лист папоротника или другая «нежная» часть растения. Она становится заметной по толщине, в случае, скажем, коры лепидодендрона или сигиллярии. Для двумерных отпечатков (лист) угольную пленку я находил довольно редко (на фото показан фрагмент плато с ветвями птеридосперма Neuropteris).

Как правило, находишь только одну сторону отпечатка (позитив или негатив) без следов карбонизации. Хотя, порой, даже отпечатки листьев достаточно трехмерны.

Листья Neuropteris

[ несуществующая фотография ]

С другой стороны, я находил немало отпечатков плауновидных с достаточно толстым слоем углефицированной массы, покрывающей орнамент коры, скажем, лепидодендрона.

Lepidodendron veltheimi (негатив) с остатками углефицированной массы

[ несуществующая фотография ]

Несколько последовательных слоев в образце с веткой лепидодендрона

Еще один пример угля на коре лепидодендрона (позитив)

Карбонизация тонкой ветви

[ несуществующая фотография ]

Пример фрагмента ствола со следами карбонизации

Пример для коры сигиллярии. В красном прямоугольнике можно видеть наружный и внутренний слои, между которыми располагается тонкий слой (0,5 мм) карбонизированной массы.

Если говорить о трехмерных отпечатках, то в 99% случаях из моей практики они сплюснуты до почти плоского состояния (в особенности, стебли каламитов, см. фото) и только иногда можно найти объемный отпечаток практически круглого сечения ветви или стебля.

Стебель каламита на расколе

Стебель каламита в породе.

Он же после отделения лишней породы.

Трехмерный отпечаток стигмарии (позитив)

Фрагмент ствола (предположительно плауновидного)

Карбонизированные остатки органики все же присутствуют в образцах не всегда, в подавляющем большинстве случаев находишь лишь негатив или позитив без следов угольной прослойки. Для случаев, когда органика разрушалась полностью, трехмерные отпечатки обычно разделяют на негативные — mold — (по сути — это пустоты, образовавшиеся в слое осадков после исчезновения органики) и позитивные – cast — (т.е. заполнившиеся осадками пустоты негативов). Иногда можно найти и то, и другое одновременно в одном образце.

Пояснить одновременное присутствие на этом образце как позитива коры лепидодендрона, так и ее негативного отпечатка можно только предположив, что, изначально цилиндрический, фрагмент ветви был сжат до почти плоского состояния. В итоге, можно видеть в двух параллельных плоскостях как наружную кору(cast), так и ее отпечаток (mold).

Еще один пример раскола, где присутствуют хорошо выраженные негатив+позитив

Раскол молодой ветви лепидодендрона

Что касается разновидности «окаменевшее дерево», то в этом случае сохраняется внутренняя анатомическая структура растения (на клеточном уровне). Мне известны две разновидности – полная петрификация и частичная (перминерализация). Образцы петрифицированного дерева можно посмотреть в галереях многих участников форума (Andreas, Ceratodus). В моих галереях есть только примеры окаменевшего дерева девонского (граница верхний девон — нижний карбон) и пермского периодов.

Эти рассуждения могут быть в чем-то неверными. Если кто-то поправит, буду весьма благодарен.

Источник

В каменноугольных пластах Донбасса встречаются отпечатки растений, что росли здесь в давние времена

Что это за растения, в каких условиях они росли и как давно? Почему их отпечатки встречаются не на земной поверхности, а на больших глубинах?

На территории Донецкого каменноугольного бассейна около 400 млн. лет тому назад произрастали различные растения: различные виды папоротников, каламитов (хвощевые), сигиллярии, лепидодендроны, кордаиты. Высота растений была разной: каламитов — до 10 м., сигиллярии и лепидодендроны — до 30-40 м., а кордаиты — до 10- 20 м. В то время на этой территории был теплый тропический климат. Было очень много болот, в прибрежной полосе воды которых росли каламиты (хвощевые растения). Выше, на более сухих участках суши росли сигиллярии, лепидодендроны, папоротники самых разных видов (мариоптерис, невроптерисы), араукаритовые. В это время в районе Донбасса был сильно развит вулканизм. Подъемы и опускания многих участков суши чередовались один за другим. Огромные ураганы очень часто проносились над этим районом, ломая хрупкие растения и пернося их остатки на разные расстояния. Обильные водные потоки сносили их в болота, в низины. Перекрытые наносами песка и глины, стволы и различные остатки этих растений, пропитывались водой с растворенными в ней минералами. Без доступа воздуха растения, зацементированные под водой в толще осадков, постепенно окаменевали. За много миллионов лет и десятки поднятий и опусканий территории Донбасса, размыва толщ осадочных пород, выветривания, сохраненные в толще Земли остатки растений карбона то появлялись очень близко к дневной поверхности земли, то снова погружались в глубь недр. Те же остатки древних растений, которые находились на открытой поверхности суши, потихоньку превращались в торф, подвергаясь окислению кислородом, перекрывались песком, глиной и превращались со временем в бурый, а затем и в каменный уголь, антрацит и кокс. На твердых, слежавшихся отложениях песка и на песчаниках, глинах, известняках от древних растений возникали отпечатки обуглившегося или ожелезнелого типа -листьев, стеблей, стволов, веточек, корней, плодов и т. д. Вот, как-то так. Думаю, что объяснил понятно. А их фото можно найти

достаточно легко. Стоит только ввести в «Поисковик» свой вопрос. Удачи!

Источник