1.3. Отбор и оценка селекционного материала

В селекции растений используют два основных метода отбора – массовый и индивидуальный. Массовый отбор по фенотипу и совместный посев отобранных растений применяют для перекрестно- и самоопыляющихся культур.

Отбору растений или колосьев предшествует выращивание массовых популяций, а иногда и более поздних поколений для повышения степени гомозиготности у самоопылителей.

Индивидуальный отбор применяют в ранних поколениях. Семена отобранных растений высевают отдельными рядками. Затем отбирают лучшие семьи и линии с последующим размножением перспективных номеров.

Индивидуальный отбор применяют как для самоопылителей, так и для перекрестников (в том числе у двулетних и многолетних растений, у двудомных видов) [5].

Отбор более эффективен по качественным признакам, по которым четко идентифицируются генотипы. По продуктивности с другим количественным признаком отбор (особенно в ранних расщепляющихся поколениях) не всегда оказывается эффективным. Это может быть результатом маскирующих эффектов следующих генетических и средовых факторов:

– продуктивность растения в большой степени обусловлена внешней средой (пестротой почвенного плодородия), а также конкуренцией между растениями в посеве;

– в ранних поколениях фенотипический отбор самоопыляющихся растений по продуктивности слабо связан с урожайностью в продвинутых поколениях;

– взаимодействие генотип – среда.

Конечная цель селекции самоопылителей – получение гомозигот для использования в качестве линейных сортов. При этом не каждый генотип, характеризующийся высокой продуктивностью в чистом посеве, будет в достаточной мере конкурентоспособным в смеси с другими генотипами. В эксперементах установлено, что нередко существует антагонизм между урожайностью и конкурентоспособностью. Поэтому естественный отбор благоприятствует агрессивным генотипам, обладающим низкой продуктивностью.

Отбор будет действительным только в том случае, если хотя бы часть наблюдаемой фенотипической изменчивости признака, подлежащего отбору, обусловлена генотипически. Чем больше доля генотипически обусловленного варьирования признака в его общей фенотипической изменчивости, тем теснее связь между генотипом и фенотипом и тем эффективнее отбор. Мерой доли генотипически обусловленной изменчивости в общем фенотипическом варьировании служит коэффициент наследуемости. Косвенно по коэффициенту наследуемости можно судить и о доли изменчивости, обусловленной влиянием внешней среды.

Коэффициентом наследуемости в широком смысле называется отношение генотипической вариансы к общей вариансе(2):

(2)

Где Vрh – генотипическая варианса; Vрh – общая фенотипическая варианса.

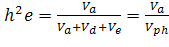

Коэффициент наследуемости в узком смысле показывает отношение вариансы, которая вызвана прямым аддитивным действием генов, к общей фенотипической вариансе(3):

(3)

Где Va – вызвана прямым аддитивным действием генов; Vрh – общая фенотипическая варианса.

Однако сложно определять коэффициент. Коэффициент может варьироваться от 0 до 1 [4].

При условии промежуточного наследования, частичного или полного доминирования эффект отбора по количественным признакам зависит от его интенсивности и силы модифицирующего влияния внешней среды.

Интенсивность отбора можно определить с помощью селекционного дифференциала (S) или показателя интенсивности отбора (i). Селекционный дифференциал представляет собой разность между средней величиной признака в популяции отобранных особей (хе) и соответствующей средней его величиной в исходной популяции (хр) (4):

(4)

Например, если в популяции со средней высотой растений хр = 125 см отбирают все низкорослые растения со средней высотой хе = 90 см, то полученный селекционный дифференциал составит 35 см.

Чем интенсивнее ведётся отбор, тем выше значение S. С помощью S строгость отбора по определённому признаку в различных популяциях можно сравнивать только в том случае, если изучаемые популяции имеют одинаковую изменчивость определённого признака. Этого обычно не бывает. Чтобы получить независимую от величины изменчивости меру интенсивности отбора, надо выразить селекционный дифференциал в единицах среднего квадратического отклонения данного признака (σр) (5):

(5)

Показатель i и обозначает интенсивность отбора.

Для повышения объективности глазомерной балльной оценки устойчивости к полеганию растений в полевых условиях В.С. Кузнецов предложил учитывать балл устойчивости к полеганию по следующей формуле(6):

(6)

где Б – балл устойчивости к полеганию;

в – высота растений, см;

С – слой полёгших стеблей, см.

Для определения динамики нарастания площади листьев применяют методику А.А. Ничипоровича. Иногда используют метод высечек. С помощью фотопланиметра можно определить вес и площадь каждого листа. Если нужно сохранить растение в живом виде, то измеряют длину и ширину листа. Площадь листа рассчитывают по формуле(7):

(7)

где а1, а2, а3 – ширина листа на равноудалённом расстоянии, см;

l – длина листа, см. (книг)

Коэффициент наследуемости даёт возможность предсказать результат (сдвиг) отбора. Сдвигом отбора, илиреспонсом R, называется наследуемая часть селекционного дифференциала S. Она равна произведению селекционного дифференциала на коэффициент наследуемости

При выражении селекционного дифференциала через интенсивность отбора

(S = iσp)формула приобретает вид

С помощью формулы сдвига при отборе можно делать различные прогнозы, в частности предсказать, какой сдвиг R может быть достигнут при определённом селекционном дифференциале S или какое значение S необходимо, чтобы при определённом коэффициенте наследуемости обеспечить заданный сдвиг R [3]

Источник

Отбор растительной пробы

Отбор растительной пробы — ответственный этап работы, требует определенных навыков и опыта. Ошибки при отборе пробы и подготовке к анализу не компенсируются качественной аналитической обработкой собранного материала.

При отборе проб растений в агро- и биоценозе основная цель — средняя проба растений, которая должна наиболее полно отражать биологическое состояние растений, т.е. быть репрезентативной для поля, опытной делянки, выбранной площадки, вегетационного сосуда. Чтобы средняя проба отражала статус всей совокупности растений, учитывают макро- и микрорельеф, гидротермические условия, равномерность и густоту стояния растений, их биологические особенности.

Растительные пробы отбираются в сухую погоду, в утренние часы, после высыхания росы. При изучении процессов обмена веществ в растениях в динамике этн часы соблюдаются в течение всего вегетационного периода.

Различают культуры сплошного сева: пшеница, овёс, ячмень, злаковые культуры, травы и др. и пропашные: картофель, кукуруза, свекла и т.п.

Для культур сплошного сева на опытном участке выделяются равномерно 5-6 площадок размером 0.25-1.00 м2, растения с площадки скашиваются на высоте 3-5 см. Общий объём взятого материала составляет объединенную пробу. После тщательного усреднения этой пробы отбирают средний образец массой 1 кг. Проводят взвешивание средней пробы, а затем разбор по ботаническому составу, учёт

сорняков, больных растений, которые исключают из состава пробы. Проводят тахже разделение растений на органы с весовым учётом в пробе листьев, стеблей, початков, цветов, колосьев. Молодые растения от всходов до кущения обычно не дифференцируют по органам и фиксируют целиком.

В вегетационных сосудах пробы этих растений отбираются следующим образом: из каждого сосуда берётся равное количество растений или из 2-3 сосудов каждого варианта растения срезаются полностью, первый приём используют чаще.

Для культур пропашных, особенно высокостебельных, таких как кукуруза, подсолнечник и т.д. объединенную пробу составляют из 10-20 растений средней величины, взятых по диагонали делянки или поочерёдно в несмежных рядах.

При отборе корнеплодов выкапывают 10-20 растений средней величины, очищают от почвы, подсушивают, взвешивают, отделяют надземные органы и взвешивают корнеплоды. По состоянию этих компонентов определяют структуру урожая.

Среднюю пробу составляют с учётом размера клубней, початков, корзинок и т.п. Для этого материал сортируют визуально на большие, средние, малые и соответственно долевому участию фракции составляют средний образец. У высокостебель-ных культур проба может усредниться за счёт продольного расчленения всего растения от верхушки до основания.

В производственных условиях пробы зерна, муки, гранулированных кормов, силоса, сенажа, соломы, овощных, плодовых, ягодных культур отбирают из больших объёмов пробоотборниками в соответствии с инструкциями отраслевых стандартов (см. спец, литературу) или ГОСТов.

Критерием оценки правильного отбора пробы является сходимость результатов химического анализа при параллельных определениях.

Скорость химических реакций в растительных образцах, взятых в период активной вегетации, намного выше, чем во многих анализируемых объектах (например, зерно, солома, семена). За счёт работы ферментов продолжаются биохимические процессы, в результате которых происходит разложение таких веществ, как крахмал, белки, органические кислоты и особенно витамины.

Задачи исследователя — сократить до минимума срок от взятия пробы до проведения анализа или фиксации растительного материала. Снижения скорости реакций можно добиваться работой со свежими растениями на холоде в климатокамере (+4°С), а также кратким

хранением в бытовом холодильнике на нижней полке.

В свежем растительном материале при естественной влажности проводят определение воднорастворимых форм белков, углеводов, ферментов, калия, фосфора, определяют содержание нитратов и нитритов. С небольшой погрешностью эти определения можно выполнять в образцах растений после лиофильной сушки.

В фиксированных воздушно-сухих образцах определяют все макроэлементы, т.е. зольный состав растений, общее содержание белков, углеводов, жиров, клетчатки, пектиновых веществ. Высушивание растительных образцов до абсолютно- сухого веса для проведения анализа недопустимо, так как нарушается растворимость и физико-химических свойств многих органических соединений, происходит необратимая денатурация белков.

При анализе технологических свойств любых объектов, в том числе зерна, соломки льна, допускается сушка при температуре не более 30°С. Повышенные температуры изменяют свойства белковоуглеводных комплексов в растениях и искажают результаты определения.

Источник