Пеницилл является возбудителем микоза злаковых растений

Пенициллы — грибки рода Penicillium. Актиномицеты

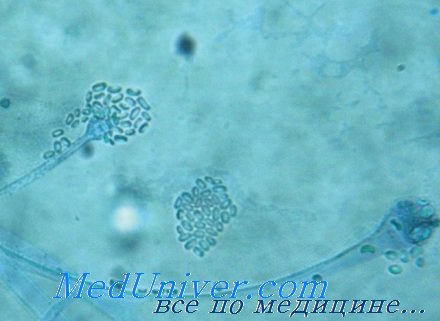

Грибки рода Penicillium являются одними из самых распространенных в природе, их насчитывают около 1000 видов. Морфологически род Penicillium характеризуется многоклеточным септированным мицелием. Плодоносящее тело имеет вид кисточки. Оно образовано стеригмами, расположенными на конце многоклеточного конидиеносца; от стеригм отходят нечеткообразные ряды конидий. Различают четыре типа строения кисточек: одномутовчатый, двумутовчатый, несимметричный и симметричный. Помимо конидиальных форм спороношения пенициллы имеют еще и сумчатые спороношения.

Пенициллы являются аэробами; могут развиваться на самых различных питательных средах, кислотность среды может быть рН от 3,0 до 8,0. Температурный оптимум колеблется от 20 до 37°.

Пенициллы реже являются причиной заболевания, чем аспергиллы. Из поражений висцеральных органов Giordano описан случай псевдотуберкулеза легких, вызванный Penicillium glaucum. Причиной хронического поражения ногтей бывает Penicillium brevicaule (Brumpt и Langeron).

Описаны также поверхностные поражения кожи в виде эпидермодермитов, а также более глубоких слоев кожи гуммозного характера, которые сопровождаются регионарным лимфаденитом. Возбудителем кожного заболевания Carate, распространенного в Центральной Америке, также являются грибки рода Penicillium. Описаны случаи поражения этим грибком придаточных пазух носа (В. Я. Кунельская, Motta).

Все грибы, не имеющие полового способа размножения, отнесены в искусственно созданную и филогенетически не связанную с другими классами группу несовершенных грибов — Fungi imperfecti. В эту группу входят грибки, вызывающие заболевания кожных покровов человека и животных, известные под названием дерматофиты или дерматомицеты.

Дерматофиты характеризуются членистым септированным мицелием, не содержащим спор. Размножение грибков происходит или почкованием нитей, или при помощи конидий, сидящих на мицелии и его тяжах, собранных в пучки (коремии). К дерматофитам относятся грибки: возбудители стригущего лишая — Trichophyton, микроспории— Microsporon, парши — Achorion, эпидермофитии— Epidermophyton. К грибкам, паразитирующим на гладкой коже, относятся также Microsporon minutissimum — возбудитель заболевания эритразма и Microsporon furfur — возбудитель заболевания разноцветного лишая (Pityriasis versicolor).

К группе несовершенных грибков относятся лучистые грибы — актиномицеты. По своим морфологическим и биологическим свойствам актиномицеты занимают промежуточное положение между грибками и бактериями, так как по строению своего мицелия они близки, с одной стороны, к низшим одноклеточным плесеням, а с другой — к бактериям (Н. А. Красильников). Весь ветвящийся мицелий лучистых грибков состоит из одной клетки. Размножаются актиномицеты при помощи опидий — члеников, которые образуются в результате распада концевых нитей на отдельные сегменты. Свое название актиномицеты получили благодаря характерному лучистому строению своих колоний в жидких средах и образованию своеобразных зерен — друз, которые под микроскопом имеют также лучистое строение. Грибок развивается медленно. Оптимальная температура для роста 35—37°; рН 6,8. Одни виды являются анаэробами, другие— облигатными аэробами.

Актиномикотические заболевания характеризуются образованием абсцессов с фистульными ходами. Поданным Gill, в 56% всех проявлений актиномикоза у человека локализация бывает шейно-лицевая. Актиномикоз легких, органов грудной клетки, по Г. О. Сутееву, занимает по частоте второе место. Описаны актиномикозы пищеварительного тракта, печени, селезенки, а также костей и суставов.

Все кожные поражения, по Г. О. Сутееву, подразделяются на гуммозно-узловатые, язвенные и бугорково-пустулезные. Описаны актиномикозные тонзиллиты с ороговением эпителия слизистой оболочки, а также актиномикозные поражения гайморовых пазух и клеток решетчатого лабиринта (О. Б. Минскер и Т. Г. Робустова, Motta, Gill). К несовершенным грибкам относится и большая группа дрожжеподобных грибков.

— Вернуться в оглавление раздела «отоларингология»

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.

См. подробнее в пользовательском соглашении.

Источник

МИКРОБИОЛОГИЯ Учебное пособие — 2012

Микроорганизмы зерна подразделяют на сапрофитные и фитопатогенные. К группе сапрофитов относят эпифитные микроорганизмы, населяющие здоровые растения в процессе их роста и созревания.

Эпифитными называют микроорганизмы, которые живут на поверхности растений и питаются за счет естественных выделений тканей растения. Эпифиты не внедряются в ткани растений и не оказывают вредного влияния на их развитие. Численный и видовой состав эпифитной микрофлоры растений зависит от температуры и влажности среды. При теплой влажной погоде среди эпифитов доминируют неспорообразующие палочковидные бактерии, а в сухую жаркую погоду преобладающими становятся спорообразующие палочки видов В. subtilis, В. mycoides, В. megatherium и др. Содержание микроорганизмов в зерне довольно значительно и достигает 2 х 10 7 КОЕ/г.

Типичными эпифитами, постоянно присутствующими на поверхности зеленых растений, являются бактерии рода Erwinia.

Erwinia herbicola — мелкая бесспоровая грамотрицательная палочка, подвижная (имеют два полярных жгутика). Факультативный анаэроб. На мясопептонном агаре образует гладкие колонии золотисто-желтого цвета. На зерне сразу после обмолота содержание Erwinia herbicola достигает 90—96 % от общего числа микроорганизмов. Преобладание бактерий данного вида является показателем свежести и доброкачественности зерна.

Микрококки, бациллы, дрожжевые грибы выявляются в значительных количествах лишь на влажном зерне, которое не было своевременно подсушено после обмолота и хранилось в ворохе в течение 3—4 сут при температуре выше 10 °С. На поврежденном зерне обнаруживаются бактерии родов Lactobacillus, Clostridium, Sarcina, Proteus.

Дрожжи родов Saccharomyces, Torulopsis, Candida не оказывают существенного влияния на сохранение и качество злаков, но при повышении влажности способствуют самосогреванию и появлению в зерне «амбарного» запаха.

Зерно злаковых культур часто содержит полевые грибы родов Alternaria, Helmintosporium, Cladsporium, Ascochyta и др. Мицелий указанных грибов наиболее часто в стадии молочной спелости проникает в зародыш, а затем в эндосперм. В результате образуются дефектные зерна: щуплые, пятнистые, с черным зародышем.

На сохранность и качество зерна влияют главным образом грибы хранения, относящиеся к родам Aspergillus (A. niger, A. glaucus, A. fumigatus), Penicillium (Р. glaucum), Fusarium, в меньшей степени Mucor (M. mucedo, М. racemosus), Trichoderma, Rhizopus, Trichothecium, Thamnidium. Эти грибы практически не выявляются на свежеубранном зерне, но обнаруживаются на хранящемся зерне, что может служить одной из причин его самосогревания и порчи.

На видовой состав микрофлоры зерна влияют температура хранения и влажность. Мезофильные микроорганизмы, обитающие на зерне, размножаются при температуре 25—30 °С. При температуре около 10 °С рост большинства мезофильных микроорганизмов прекращается, однако гибели их не происходит. При такой температуре способны размножаться грибы родов Penicillium, Rhizopus, Thamnidium, Fusarium. На зерне, хранящемся в условиях пониженной влажности, могут размножаться ксерофильные виды аспергиллов: A. glaucus, A. restrictus. Повышенная влажность зерна способствует развитию более требовательных к влаге аспергиллов и пенициллов.

К фитопатогенной группе относятся паразитические виды бактерий и грибов, живущие за счет растения-хозяина. В период роста и созревания они вызывают заболевания — бактериозы и микозы. Широко распространены бактериозы пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, риса, возбудителями которых являются некоторые представители бактерий рода Pseudomonas. Заболевание выражается в появлении пятнистости и почернения колосковых чешуек, стержня колоса и верхней части стебля. При сильном развитии болезни зерна темнеют, становятся щуплыми и теряют в массе до 60—70 %.

Среди грибных заболеваний — микозов зерновых культур — наиболее распространенными являются: спорынья, твердая или мокрая головня, фузариоз.

Спорынья. Возбудителем пурпурной спорыньи является гриб Claviceps purpurea — представитель класса высших грибов аскомицетов. Гриб поражает в основном рожь, реже — пшеницу, ячмень в период цветения. В соцветиях пораженных спорыньей растений хорошо заметны склероции, имеющие вид рожков темно-фиолетового цвета. При уборке урожая склероции осыпаются, попадают в почву и там перезимовывают. Весной склероции набухают и прорастают, образуя плодовые тела в виде головок на нитевидных ножках. Из каждого склероция развивается несколько стром, имеющих красноватую окраску. Внутри головки стромы имеются полости, в которых происходит половой процесс, включающий формирование аскогона, антеридия, осуществление плазмогамии и кариогамии. Процесс завершается образованием сумок (асков), содержащих по 8 нитевидных аскоспор.

Созревшие аскоспоры выбрасываются на цветы злаков в период их массового цветения и там прорастают в спороносящий мицелий. Через несколько дней после заражения развивается конидиальная стадия гриба. Большую роль в распространении конидий гриба насекомыми играет «медвяная роса», в которую погружены конидии. В пораженной завязи к моменту созревания ржи мицелий уплотняется, и вместо зерен формируются рожки (склероции). При повышенной влажности склероции образуются уже через неделю после появления «медвяной росы»; в сухую погоду — через две недели.

Заболевание спорыньей снижает урожай зерна. Кроме того, попадание склероций в зерно может вызвать сильные отравления человека и животных — микотоксикозы (см. раздел 11.4). Примесь рожков спорыньи в зерне не должна превышать 0,05 %.

Головня. Заболевание вызывают микроорганизмы, относящиеся к классу высших грибов — базидиомицетов. Различают твердую, пыльную и пузырчатую головню. В настоящее время широко распространена твердая (мокрая) головня пшеницы, ячменя, ржи, возбудителями которой являются виды Tilletia caries, Tilletia hordei. Головневые споры прорастают на наклюнувшемся семени еще до образования всходов. Мицелий проникает в проросток зерна и растет вместе с растением. К моменту цветения мицелий гриба проникает в завязь, и в фазе молочной зрелости внутренняя часть зерна заполняется спорами головни. В колосе вместо зерновки образуются округлые мешочки, наполненные массой черных хламидоспор. Пораженный колос имеет темноватый оттенок и напоминает обугленную лучину (отсюда произошло название «головня»). Во время уборки урожая и при обмолоте мешочки разрушаются и споры попадают на поверхность здорового зерна. Зерно приобретает запах селедочного рассола вследствие присутствия в спорах триметиламина. Споры твердой головни гигроскопичны, при отсыревании легко мажутся. Мука из зерна, пораженного твердой головней, приобретает темный оттенок, неприятный запах и вкус, может вызвать раздражение слюнных желез и расстройство функции кишечника.

Фузариоз — болезнь злаковых культур, возбудителем которой являются грибы рода Fusarium. При поражении зерна грибом вида F. graminearum в нем накапливаются микотоксины.

Мука из пшеницы, пораженной грибами рода Fusarium, образует тесто влажное, с липкой поверхностью. Выпекаемый из такой муки хлеб имеет тусклый желтый мякиш и темноокрашенную корку. Наблюдается уменьшение количества и ухудшение качества клейковины: она становится расплывчатой, слизистой или, наоборот, малорастяжимой, короткорвущейся, с темным цветом и неприятным запахом. Под действием протеолитических ферментов фузариума происходит резкое ослабление консистенции теста и его эластичности. Особенность фузариозов заключается в том, что часто конкретное заболевание вызывает не один, а одновременно несколько видов грибов этого рода.

Заражение зерна фузариозом происходит не только в поле, но и при его хранении в условиях повышенной влажности. Для предотвращения развития фузариума при хранении необходимо, чтобы влажность зерна не превышала 13—14 %.

В процессе хранения зерна количество присутствующих на нем микроорганизмов снижается за счет отмирания Erwinia herbicola, в связи с чем преобладающими становятся спорообразующие бактерии рода Bacillus и некоторые ксерофильные грибы рода Aspergillus.

Биологическая библиотека — материалы для студентов, учителей, учеников и их родителей.

Наш сайт не претендует на авторство размещенных материалов. Мы только конвертируем в удобный формат материалы, которые находятся в открытом доступе и присланные нашими посетителями.

Если вы являетесь обладателем авторского права на любой размещенный у нас материал и намерены удалить его или получить ссылки на место коммерческого размещения материалов, обратитесь для согласования к администратору сайта.

Разрешается копировать материалы с обязательной гипертекстовой ссылкой на сайт, будьте благодарными мы затратили много усилий чтобы привести информацию в удобный вид.

© 2018-2023 Все права на дизайн сайта принадлежат С.Є.А.

Источник