2.3.3. Индивидуальный отбор у перекрестноопыляющихся растений

Вследствие постоянного переопыления и расщепления признаков сорта у перекрестноопыляющихся растений нельзя вывести путем однократного индивидуального отбора. Поэтому в селекции таких растений применяют многократный или непрерывный (в каждом поколении) индивидуальный отбор. Эти виды отбора являются улучшающими и они широко используются в сельском хозяйстве. При этом имеют дело не с отдельными растениями, а с семьями. Семья — это потомство одного отобранного у перекрестноопылителей растения. Урожай семян растений одной семьи также высевают раздельно по семьям. Семьи сравнивают между собой, худшие бракуют, из лучших снова отбирают лучшие растения для последующего размножения и т. д. Таким образом, сущность данного метода заключается в повторяемом отборе лучших растений из лучших семей.

В отличие от самоопыляющихся и вегетативно размножаемых растений потомство перекрестноопыляющихся растений формируется в результате переопыления, то есть на основе объединения материнской и отцовской наследственности. Поэтому в селекционной работе с перекрестноопыляющимися растениями важно не только правильно вести отбор лучших материнских растений, но и подбирать такие отцовские растения — опылители, которые не ухудшали бы, а по возможности улучшали наследственные качества будущего потомства. В общем виде задача сводится к необходимости контролировать отбор не только по материнской, но и по отцовской линии. Исходя из этого, в практике селекции сельскохозяйственных растений, а в последние десятилетия и лесных древесных пород, используют два основных варианта многократного индивидуального отбора: индивидуально-семейный и семейно-групповой.

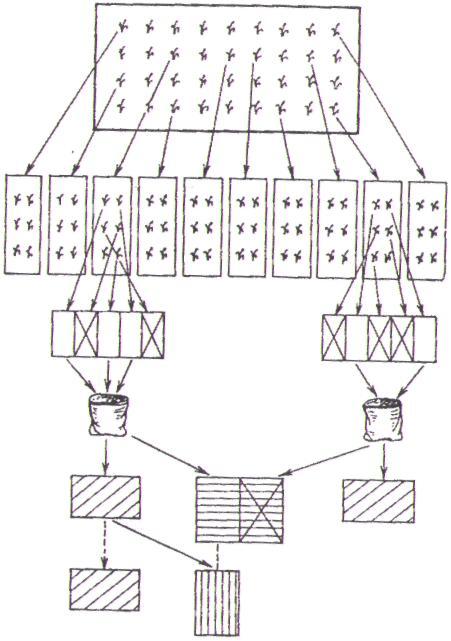

Индивидуально-семейный отбор заключается в том, что после отбора лучших растений в популяции исходного материала потомство каждого лучшего растения, называемого семьей, размещают изолированно от остальных потомств. Этот метод первоначально был применен при отборе перекрестноопыляющихся сельскохозяйственных культур. Его сущность описана Г.В. Гуляевым и др.(1987) и Ю.Л. Гужовым и др.(1991). Схема данного отбора представлена на рис. 2.9. Здесь при изолированном размещении потомств в лучших семьях повторно отбирают лучшие растения. По сравнению с первым отбором в исходном материале второй отбор имеет то преимущество, что отобранные лучшие растения опыляются пыльцой не всех испытуемых растений данной популяции, а только в пределах данной семьи, которая в целом показала хорошие качества. Контролируемое переопыление лучших растений приводит к некоторой гомозиготизации материала, которая, с одной стороны, позволяет более эффективно вести отбор по отношению к аддитивным генным эффектам, но с другой — вызывает частичную инцухт-депрессию, что следует учесть при дальнейшем испытании потомств.

Потомства лучших растений второго индивидуального отбора снова оценивают при изолированном их размещении по семьям, а отбор ведут по потомствам. Лучшие потомства в пределах каждой семьи объединяют, испытывают и размножают.

Метод индивидуально-семейного отбора сочетает преимущества индивидуального и массового отборов. Двукратным индивидуальным отбором можно найти наиболее ценные генотипы, а возможные отрицательные последствия, возникающие в результате сравнительно близкородственного размножения при индивидуальном отборе, снимаются путем объединения лучших потомств каждой семьи как при массовом отборе.

Исходный материал. Отбор лучших растений

Посев по семьям на изолированных делянках. Отбор лучших растений в семьях

Оценка семей. Объединение лучших семей

Источник

Основные методы селекции растений

Классическими методами селекции растений были и остаются гибридизация и отбор. Различают две основные формы искусственного отбора: массовый и индивидуальный.

1. Массовый отбор применяют при селекции перекрестноопыляемых растений, таких, как рожь, кукуруза, подсолнечник. При этом выделяют группу растений, обладающих ценными признаками. В этом случае сорт представляет собой популяцию, состоящую из гетерозиготных особей, и каждое семя даже от одного материнского растения обладает уникальным генотипом. С помощью массового отбора сохраняются и улучшаются сортовые качества, но результаты отбора неустойчивы в силу случайного перекрестного опыления.

2. Индивидуальный отбор эффективен для самоопыляемых растений (пшеницы, ячменя, гороха). В этом случае потомство сохраняет признаки родительской формы, является гомозиготным и называется чистой линией. Чистая линия — потомство одной гомозиготной самоопыленной особи. У любой особи тысячи генов, и так как происходят мутационные процессы, то абсолютно гомозиготных особей в природе практически не бывает. Мутации чаще всего рецессивны. Под контроль естественного и искусственного отбора они попадают только тогда, когда переходят в гомозиготное состояние.

3. Естественный отбор в селекции играет определяющую роль. На любое растение в течение всей его жизни действует целый комплекс факторов окружающей среды, и оно должно быть устойчивым к вредителям и болезням, приспособлено к определенному температурному и водному режиму.

4. Инбридинг используют при самоопылении перекрестноопыляемых растений, например, для получения чистых линий кукурузы. При этом подбирают такие растения, гибриды которых дают максимальный эффект гетерозиса — жизненной силы, образуют початки более крупные, чем початки родительских форм. От них получают чистые линии — на протяжении ряда лет, производят принудительное самоопыление — срывают метелки с выбранных растений и, когда появляются рыльца пестиков, их опыляют пыльцой этого же растения. Изоляторами предохраняют соцветия от попадания чужой пыльцы. У гибридов многие рецессивные неблагоприятные гены при этом переходят в гомозиготное состояние, и это приводит к снижению их жизнеспособности, к депрессии. Затем скрещивают чистые линии между собой для получения гибридных семян, дающих эффект гетерозиса.

Эффект гетерозиса объясняется двумя основными гипотезами. Гипотеза доминирования предполагает, что эффект гетерозиса зависит от количества доминантных генов в гомозиготном или гетерозиготном состоянии. Чем больше в генотипе генов в доминантном состоянии — тем больший эффект гетерозиса, и первое гибридное поколение дает прибавку урожая до 30% (рис. 339).

Гипотеза сверхдоминирования объясняет явление гетерозиса эффектом сверхдоминирования: иногда гетерозиготное состояние по одному или нескольким генам дает гибриду превосходство над родительскими формами по массе и продуктивности. Но начиная со второго поколения эффект гетерозиса затухает, так как часть генов переходит в гомозиготное состояние.

5. Перекрестное опыление самоопылителей дает возможность сочетать свойства различных сортов. Рассмотрим, как это практически выполняется при создании новых сортов пшеницы. У цветков растения одного сорта удаляются пыльники, рядом в банке с водой ставится растение другого сорта, и растения двух сортов накрываются общим изолятором. В результате получают гибридные семена, сочетающие нужные селекционеру признаки разных сортов.

6. Очень перспективен метод получения полиплоидов, у растений полиплоиды обладают большей массой вегетативных органов, имеют более крупные плоды и семена. Многие культуры представляют собой естественные полиплоиды: пшеница, картофель, выведены сорта полиплоидной гречихи, сахарной свеклы.

Виды, у которых кратно умножен один и тот же геном, называются аутополиплоидами. Классическим способом получения полиплоидов является обработка проростков колхицином. Это вещество блокирует образование микротрубочек веретена деления при митозе, в клетках удваивается набор хромосом, клетки становится тетраплоидными (рис. 340).

7. Отдаленная гибридизация — скрещивание растений, относящихся к разным видам. Но отдаленные гибриды обычно стерильны, так как у них нарушается мейоз (два гаплоидных набора хромосом разных видов не конъюгируют), и не образуются гаметы.

В 1924 году советский ученый Г.Д.Карпеченко получил плодовитый межродовой гибрид. Он скрестил редьку (2n = 18 редечных хромосом) и капусту (2n = 18 капустных хромосом). У гибрида в диплоидном наборе было 18 хромосом: 9 редечных и 9 капустных, но при мейозе редечные и капустные хромосомы не конъюгировали, гибрид был стерильным.

затем их кратное увеличение, называются аллополиплоидами.

8. Использование соматических мутаций применимо для селекции вегетативно размножающихся растений, что использовал в своей работе еще И.В.Мичурин. С помощью вегетативного размножения можно сохранить полезную соматическую мутацию. Кроме того, только с помощью вегетативного размножения сохраняются свойства многих сортов плодово-ягодных культур.

9. Экспериментальный мутагенез основан на открытии воздействия различных излучений для получения мутаций и на использование химических мутагенов. Мутагены позволяют получить большой спектр разнообразных мутаций, сейчас в мире созданы более тысячи сортов, ведущих родословную от отдельных мутантных растений, полученных после воздействия мутагенами.

Многие методы селекции растений были предложены И.В.Мичуриным. С помощью метода ментора И.В.Мичурин добивался изменения свойств гибрида в нужную сторону. Например, если у гибрида нужно было улучшить вкусовые качества, в его крону прививались черенки с родительского организма, имеющего хорошие вкусовые качества; или гибридное растение прививали на подвой, в сторону которого нужно было изменить качества гибрида. И.В.Мичурин указывал на возможность управления доминированием определенных признаков при развитии гибрида. Для этого на ранних стадиях развития необходимо воздействие определенными внешними факторами. Например, если гибриды выращивать в открытом грунте, на бедных почвах, повышается их морозостойкость.

Источник