ПЛАУНОВИДНЫЕ

ПЛАУНОВИДНЫЕ (Lycophyta, Lycopsida), отдел мелких споровых сосудистых растений. Внешне многие из них напоминают мхи ползучими или приподнимающимися стеблями, которые покрыты маленькими спирально расположенными листочками. Однако присутствие сосудистой ткани, проводящей воду и питательные вещества, а также настоящих корней сближает плауновидные с эволюционно более продвинутыми папоротниковидными и семенными растениями. Споры образуются на верхней стороне листочков, называемых спорофиллами, которые обычно собраны в колоски или шишечки (стробилы) на концах вертикально поднимающихся побегов. В современной флоре плауновидные представлены родами плаун (Lycopodium), селагинелла, или плаунок (Selaginella), и полушник, или шильник (Isoetes).

Палеоботаника.

В каменноугольном периоде, примерно 300 млн. лет назад, на Земле были широко распространены два вымерших рода плауновидных – лепидодендрон (Lepidodendron) и сигиллярия (Sigillaria) – древовидные растения со стволами высотой до 46 м при диаметре 0,9–1,8 м. Из них состояли обширные заболоченные леса. Ветвились стволы и ветви этих деревьев дихотомически, т.е. разделялись на вершине на два одинаковых побега следующего порядка. Некоторые виды образовывали шишки длиной до 90 см. Споры были либо одинаковые, либо двух типов – мелкие микроспоры и крупные мегаспоры. Первые свободно рассеивались, а вторые часто прорастали внутри вместилища, в котором формировались, – т.н. мегаспорангия, отчасти гомологичного семяпочке семенных растений.

Плауны.

Плауны больше всех прочих плауновидных напоминают мхи, от которых отличаются настоящими корнями, стеблями и листьями. Стебель стелется по земле или в почве у поверхности и образует вертикальные побеги со спороносными шишками на концах. Длинные плети плаунов, напоминающие тонкие ветви хвойных деревьев, часто используются как новогодние украшения, в связи с чем обилие этих плауновидных в лесах умеренного пояса сильно сократилось. В тропиках встречаются эпифитные плауны, красивой бахромой свешивающиеся с древесных ветвей. Все споры у этих плауновидных одинаковы. Они прорастают в половое – гаметофитное – поколение, называемое заростком. На таком миниатюрном заростке после оплодотворения спермием яйцеклетки вновь образуется споровое растение (спорофит), сначала питающееся за счет гаметофита, а затем образующее корни и листья и начинающее самостоятельную жизнь. Этот цикл называется чередованием поколений.

Селагинеллы.

В этом роде примерно 600 видов, главным образом тропических. У некоторых из них стебель прямостоячий, покрытый мелкими, как у мхов, листочками, у других ползучий, но дающий вертикальные побеги. В последнем случае листья обычно расположены четырехрядно: два ряда мелких спинных и два ряда более крупных и иной формы боковых. Ползучие побеги часто сложно ветвятся и напоминают вайи папоротников. В засушливых областях побеги селагинелл при дефиците воды скручиваются в клубки, и растения впадают в своего рода спячку – криптобиоз, чтобы с наступлением влажного сезона снова развернуться и продолжить развитие. Селагинеллы образуют микроспоры и мегаспоры – это считается шагом к появлению семянности. Микроспоры прорастают в крошечный мужской гаметофит с единственным антеридием, в котором формируются жгутиковые спермии. Женский гаметофит, развивающийся внутри оболочки мегаспоры, хорошо обеспечен накопленными ею питательными веществами и образует несколько архегониев. В конечном итоге он разрывает ее оболочку, и происходит оплодотворение, требующее внешней капельно-жидкой влаги (дождя, росы). Важно то, что развитие и мужского, и женского заростков почти до полного созревания начинается, а иногда и заканчивается внутри спорангия. Когда мегаспора окончательно перестает его покидать и окружается дополнительной защитной оболочкой тканей – интегументом, можно говорить о возникновении настоящего семени с семенной кожурой.

Полушники.

Эти растения высокоспециализированы и растут либо под водой, либо частично или временно погруженными в нее. Своими игловидными листьями они запоминают злаки. Каждый лист представляет собой спорофилл, в утолщенное основание которого погружен спорангий. Споры развиваются, как у селагинелл. Полушник – единственное современное плауновидное с камбием, т.е. цилиндрическим слоем недифференцированных клеток в стебле, сохраняющих способность неограниченно долго делиться и обеспечивать прирост проводящих тканей. У ископаемых плауновидных камбий приводил к формированию массивных стволов.

Источник

Плауны

Плауны — многолетние травянистые корневищные растения. Являются одними из самых древних высших растений. Это вечнозеленые растения, у которых отсутствует камбий и, соответственно, нет древесных форм. Часто обитают в хвойных лесах. Представители: плаун булавовидный, полушник озерный, селагинелла сибирская.

В данном отделе имеются водные растения, к примеру — род полушник. Отдельные виды плаунов обитают в тропических условиях и являются эпифитами — растениями, которые селятся на других растениях, но при этом не являются паразитами.

В пустынях в условиях засухи плауны рода селагинелла могут входить в состояние криптобиоза (от греч. kryptos — тайный, скрытый и bio — жизнь). Это состояние характеризуется обезвоживанием тканей и органов растения с целью вживания.

Строение плаунов

Рассмотрим плауны на примере типичного представителя — плауна булавовидного. Листья у плауна булавовидного расположены густо, покрывают стебель. Листья цельные, мелкие. Для стебля характерно дихотомическое ветвление, побег разделяется на надземную и подземную части, вглубь почвы от подземной части отходят придаточные корни.

Наиболее важной морфологической особенностью является наличие у плаунов микрофилл. Микрофилл представляет собой лист высших растений, образованный выростом стебля (энационный лист). Такой лист всегда имеет только одну жилку, маленькие размеры и простую форму. Листорасположение может быть супротивным, мутовчатым.

У класса плауновые, к которому относится плаун булавовидный, отсутствует аэренхима, крупные межклетники (полости) в тканях. Среди них нет водных растений.

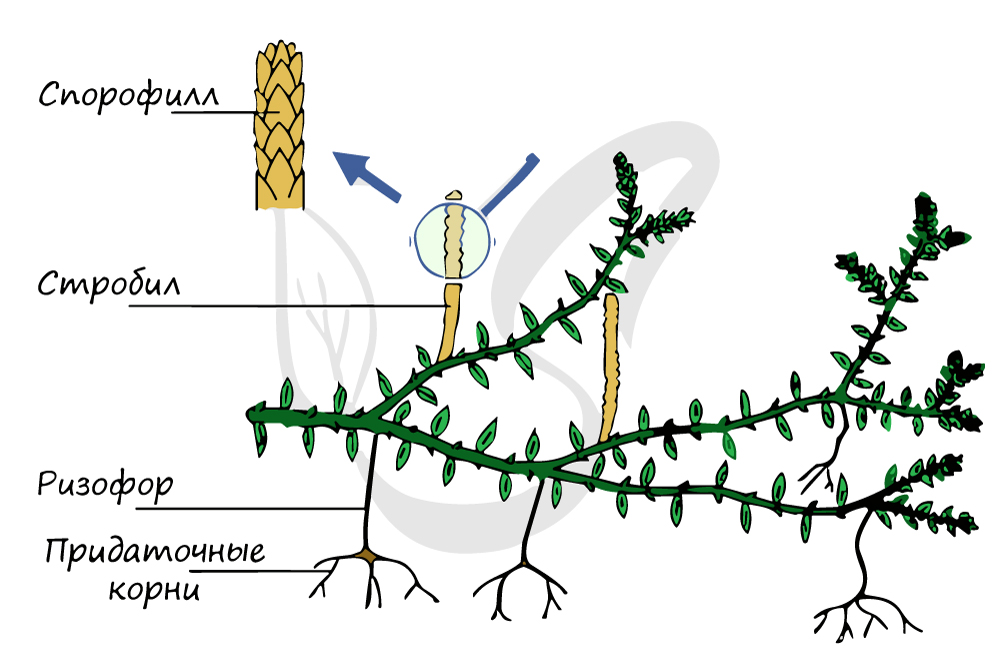

На рисунке имеется новый термин «ризофор». Ризофор — корневая подставка, орган, образующийся на стеблях у некоторых растений. Ризофоры имеют вид длинных тонких корней, которые, достигая земли, образуют придаточные корни.

На поверхности спорофилла (фертильного листа) находятся спорангии. Спорофилл может располагаться среди обычных (стерильных) листьев, либо несколько спорофиллов могут объединяться вместе: такая структура называется стробила. Стробила представляет собой спороносный побег, ограниченный в росте.

Гаметофиты плауна булавовидного значительно упрощены, представляют собой фотосинтезирующие или бесцветные (вступающие в симбиоз с грибом) образования. Антеридии могут развиваться на одном гаметофите с архегониями, могут и располагаться отдельно на разных гаметофитах.

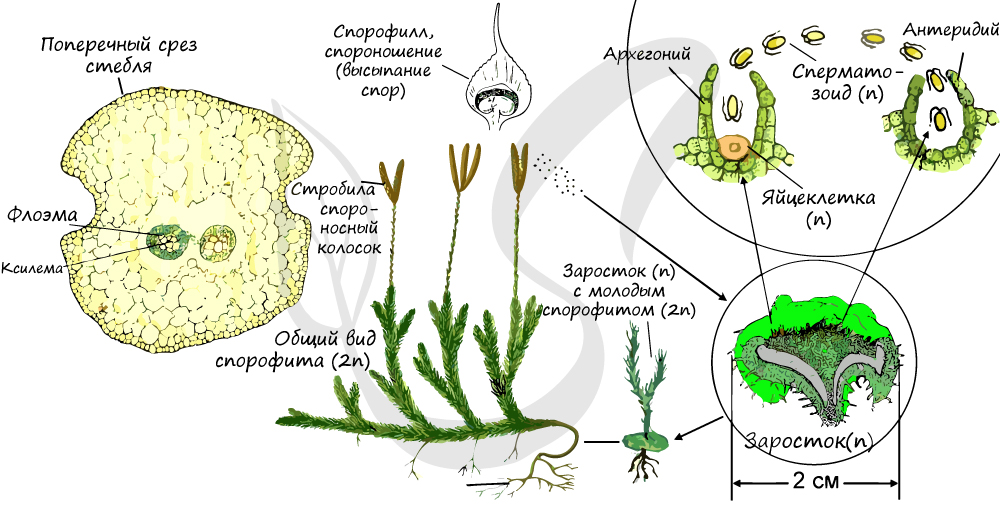

Жизненный цикл плауна

На спорофите материнские клетки (2n) внутри спорангиев, расположенных на спорофиллах (которые собраны в стробилы) делятся мейозом. В результате деления мейозом из материнских клеток (2n) получаются гаплоидные споры (n). С течением времени стенка спорангия разрывается, и споры рассеиваются во внешнюю среду, где из них прорастает заросток — гаметофит (n) с ризоидами, на котором расположены мужские половые органы — антеридии, и женские — архегонии.

Мужской гаметофит называется микрогаметофитом, а женский гаметофит — макрогаметофитом. Особенно необычно, что гаметофиты развиваются под оболочками спор. Только после созревания микрогаметофит и макрогаметофит разрывают оболочку споры. Из антеридия во внешнюю среду выходит сперматозоид.

Значение плаунов

Плаун применяется в гомеопатии при некоторых болезнях желудочно-кишечного тракта и нарушениях метаболизма (обмена веществ). Используется в фармацевтической практике для предотвращения слипания пилюль. Из плауна изготавливают детскую присыпку.

Многие плауны содержат в составе ядовитые вещества из-за чего не поедаются животными. Отдельные виды содержат парализующий яд, сходный по механизму действия с ядом кураре, который блокирует ацетилхолиновые никотиновые рецепторы поперечно-полосатых мышц, вследствие чего дыхательные движения диафрагмы прекращаются и наступает смерть от удушья.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник