- Микроорганизмы почвы и питание растений.

- Мелиорация солонцов. Определение потребности в гипсовании. Нормы,сроки и способы внесениямелиорантов.

- Классияифкация комплексных удобрений, их агрохимическая и экономическая оценка. Сложные удобрения, их свойстваи применение.

- Роль микроорганизмов в жизнедеятельности растений

Микроорганизмы почвы и питание растений.

По способу питания различают автотрофные и гетеротрофные бактерии. В почве происходит минерализация организмами N c образованием аммиака – аммонификация, под воздействием нитрификата – нитрификация. Кроме того МО выделяют стимуляторы, витамины для роста растений. Поглощение элементов питания в течении вегетации осуществляется неравномерно. Недостаточная обеспеченность питания растений в тот или иной период жизни вызывает снижение урожая и ухудшение его качества. Особенно важна обеспеченность элементами растений в критический период, когда размеры питания элементами могут быть ограниченны, но недостаток резко ухудшает рост и развитие растений. Высокая чувствительность, как к недостатку, так и к избытку минерального питания наблюдается у растений в начальный период роста являющийся критическим в отношении фосфорного питания.

Мелиорация солонцов. Определение потребности в гипсовании. Нормы,сроки и способы внесениямелиорантов.

В зависимости от содержания поглощенного Na почвы делят на несолонцовые содержание поглощенного Na не более 3-5% от емкости поглощения. Слабосолонцеватые содержат Na 5-10% от емкости поглощения, солонцеватые Na 10-20% от емкости поглощения, солонцы Na >20%. Количество водорастворимых солей в солонцах не должно превышать более 0,25%. Солонцы подразделяют на: корковые солонца горизонт на глубину не более 7 см; среднестолбчатые солонцы горизонт на 7-15 см, глубокостолбчатые солонцы горизонт на глубину >15 см. Засоленные почвы в которых кроме поглощенного Na содержатся и водорастворимые соли они делятся на: слабосолончаковые, когда содержание солей >0,25% находятся на глубине 80-150 см; солончаковатые, когда содержание >0,25% находится на глубине 30-80 см, солончаковые содержание солей >0,25%, находится на глубина 5-30 см; солончаки когда в верхнем горизонте содержание составляет не менее 1%. По составу солончаки делятся на сульфат, хлорид, содовые, смешанные. Доза гипса: Д=0,086 (Na-0,05T) * h*d т/га;

(Д/% содержание CaSO42HO2 в удобрениях)* 180 т/га. Гипс сыромолотый. Содержание гипса =71-73%, тонина помола менее 1мм, в т. ч. 70% с размером не менее 0,25 мм. Фосфогипс – отходы производства суперфосфата содержание гипса = 70-75% и кроме того 2-3% фосфора. Более эффективный чем гипс сыромолотый. Глиногипс – природные залежи с содержанием гипса = 60-90% до 11% глины.

Классияифкация комплексных удобрений, их агрохимическая и экономическая оценка. Сложные удобрения, их свойстваи применение.

Комплексные удобрения относятся удобрения содержащие два, три и более элементов питания комплексные удобрения. По способу производства эти удобрения подразделяются: сложные, сложно-смешанные (комбенированные), смешанные. По агрегатному состоянию делят на твердые и жидкие. Сложные удобрения представляют собой одинарные соли содержащие разные элементы питания. они не содержат примесей и отличительной высокой концентрации элементов. Сложно-смешанные содержат два и более элементов питания в едином технологическом процессе при взаимодействии N, P, S – кислот с NH4, природными фосфатами, солями К и аммония. NH4H2PO4 – аммофос. NH4NO3*Ca(HPO4)2*KCl* NH4H2PO4*CO(NH2)2. Смешанные удобрения получают путем механического смешивания двух или более простых удобрений. Эффективность равных доз питательных веществ в составе комплексных и в смеси простых удобрений по действию на урожай равнозначно. Сложные удобрения: аммофос NH4H2PO4, N=11-12%, P=46-60%. Получают путем нейтрализации аммиака ортофосфорной кислотой. Недостаток соотношение N и P. Диаммофос (NH4)2HPO4 N=18%, P=50%. Производство такое же только сильнее насыщенность аммиаком и ортофосфорной кислотой. Не уступает смеси простым удобрениям по эффективности. Фосфатамомагнезия (Магний-аммоний-фосфат). MgNH4PO4 – слаборастворимое. N-10,9%, P=45,7%, Mg=25,9%. Вносят как основное внесение на песчаных почвах..

Источник

Роль микроорганизмов в жизнедеятельности растений

12.09.2018

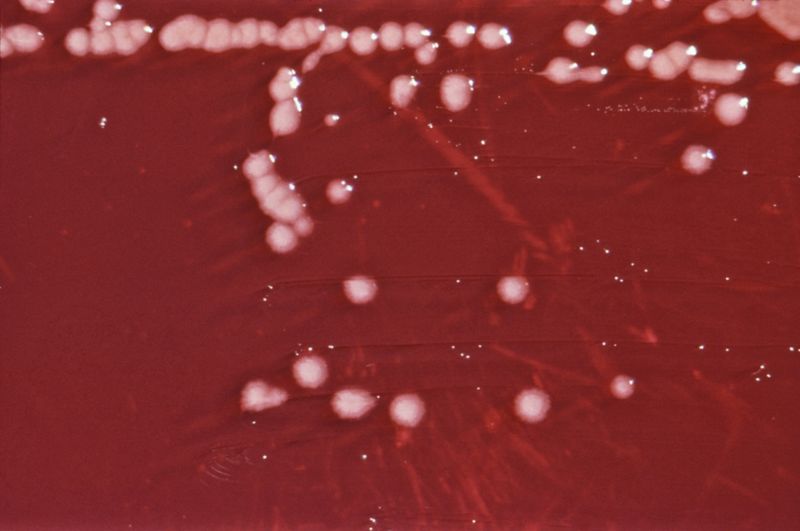

Почвенный состав, включающий не только химические соединения, но и находящиеся в нем микроорганизмы, оказывает важнейшее влияние на рост и развитие сельскохозяйственных культур. В прилегающей к корням растений микрозоне (ризосфере), где вместе с продуктами корневых выделений находятся также и многочисленные представители микробиоты, постоянно происходят непрерывные процессы: синтез биологически активных веществ, преобразование недоступных для растительных организмов соединений в легкоусваиваемые формы, нитрификация почвы, выделение токсичных продуктов и т. п. Поэтому жизнедеятельность растений тесно связана и напрямую зависит от состава и количества присутствующих в почвенной среде микроорганизмов.

Взаимодействие различных типов микроорганизмов с растениями может иметь положительный, нейтральный или отрицательный результат. Последний возможен в том случае, если растения служат источником пищи для паразитирующих на них микроорганизмов, что в конечном итоге приводит к заболеванию и даже гибели культур. Но функции многих представителей почвенной микрофауны все же имеют прогрессивное направление: они непосредственно участвуют в трансформациях находящихся в грунте азота, фосфора, серы, формируя соединения, необходимые для питания растений, в доступной для них форме, что активизирует процессы роста культур и позитивно отражается на их развитии. Именно благодаря деятельности почвенных микроорганизмов происходит разложение и минерализация растительных остатков, за счет чего в почве увеличивается количество органических и минеральных соединений, а освободившийся углерод выделяется в атмосферу.

Ярким примером успешного «сотрудничества» некоторых культур с ризосферными микроорганизмами является симбиоз корневой системы растений с арбускулярными микоризными грибами. Гифы таких грибов проникают в межклеточные пространства или внутрь клеток растительного организма и поставляют необходимые питательные вещества, которые транспортируются от внекорневого мицелия гриба, непосредственно к клеткам самого растения. Кроме того, микоризные грибы оказывают влияние на уровень рН ризосферы, изменяя подвижность питательных элементов так, чтобы повысить их доступность для растений. В то же время для собственного питания микоризные грибы используют необходимые им органические соединения, которые выделяются корневой системой растений. Способность образовывать такие взаимовыгодные симбиотические связи наблюдается у 85% видов растений.

Те культуры, у которых эволюционно выработалась способность к взаимодействию с арбускулярными микоризными грибами, обладают преимуществом перед остальными растениями, утратившими такую особенность. Согласно статистическим научным данным, количество растительных организмов, сосуществующих с микоризными грибами, в среднем в 11,8 раз превосходит численность видов остальных представителей высших растений. К тому же наличие (или отсутствие) микоризы оказывает влияние и на распределение азота и фосфора между этими группами. Таким образом, арбускулярные микоризные грибы могут перераспределять питательные ресурсы между растениями различных видов.

Положительное воздействие на культуры оказывает группа ризосферных бактерий рода Pseudomonas (PGPR). Начиная с конца ХХ века их применяют для ограничения жизнедеятельности растительных патогенов (добавляют в почву или к семенам зерновых культур). Некоторые представители бактерий PGPR способны стимулировать производительность растений разными способами. Так, исследования показали, что инокуляция растений отдельными видами PGPR содействует увеличению содержания в них питательных веществ, повышает устойчивость к влиянию неблагоприятных факторов, а некоторые бактерии способны даже вырабатывать фитогормоны, увеличивая тем самым количество полезных микроорганизмов и ограничивая содержание в ризосфере патогенов. Таким образом, те виды культур, которые могут привлекать и удерживать в своей ризосфере популяции бактерий PGPR, отличаются большей выживаемостью, интенсивным ростом и высокой урожайностью, а следовательно, они более конкурентноспособны.

Кроме вышеперечисленных микроорганизмов, в почве также присутствуют фосфатные солюбилизирующие бактерии (PSB) или микробы (PSM). Их положительная роль состоит в повышении плодородия почвы путем преобразования нерастворимых фосфатных соединений (с железом, алюминием и кальцием) в доступные для растений, растворимые формы. Практические наблюдения подтвердили более высокий уровень роста культур, находящихся в зоне деятельности солюбилизирующих микроорганизмов, который происходит в связи с увеличением количества поглощаемого растениями фосфора. Но вместе с тем, влияние этих бактерий довольно относительное, так как они не участвуют в самом процессе транспортировки растворимого фосфора к корневой системе растений.

Наблюдения микробиологов за взаимодействием растений и почвенных биоорганизмов в ризосфере помогают изучить их влияние друг на друга, а также выявить закономерности, позволяющие регулировать с помощью микрофлоры и микрофауны (бактерий, грибов, вирусов, нематод, водорослей и пр.) скорость роста культур, их устойчивость к неблагоприятным факторам, а также уровень урожайности. В результате таких исследований разрабатываются биологические препараты, способные частично или полностью заменить широко применяемые в сельском хозяйстве агрохимикаты, что может значительно снизить риск загрязнения окружающей среды, улучшить экологическую ситуацию, повысить качество почвенных и водных ресурсов.

Источник