Поддержание формы древесных растений

Задания Д10 № 17461

Какая из перечисленных тканей отвечает за поддержание формы древесных растений?

Ксилема выполняет в растении две основные функции: по ней движется вода вместе с растворенными минеральными веществами и она служит опорой органам растения. Таким образом, ксилема играет в растении двоякую роль — физиологическую и структурную. В состав ксилемы входят элементы четырех типов: трахеиды, сосуды, паренхимные клетки и волокна.

Вторую свою функцию — механическую — ксилема выполняет также благодаря тому, что она состоит из ряда одревесневших «трубок».

Уважаемые разработчики! Предлагаемый Вами ответ не является верным, так как ксилема — это проводящая ткань, входящая в состав древесины. Опорную функцию в данном случае выполняют древесные волокна, которые относятся к механической ткани (волокна не входят в состав ксилемы, а входят вместе с ней в состав древесины). Можно варианты ответов заменить следующим образом: 3-луб и 4-древесина. Смысл останется прежним, а ответ более корректным. С уважением, С.Н.

Во-первых, создатели сайта не являются разработчиками заданий. А именно с этими вариантами ответов задание предложено в тренировочной работе СтатГрад.

Во-вторых, ксилема —это главная водопроводящая ткань высших сосудистых растений, обеспечивающая передвижение воды с растворенными в ней минеральными веществами от корней к листьям и другим частям растения (восходящий ток). Она также выполняет опорную функцию. В состав ксилемы входят трахеиды и трахеи (сосуды), древесинная паренхима и механическая ткань. Оболочки сосудов пропитываются лигнином и придают стеблю дополнительную прочность.

А колленхим и склеренхима тогда им на что?

Источник

Камбий — разновидность образовательных тканей растений. Характеристика и функции камбия

Все растительные ткани подразделяют на две большие группы: образовательные (или меристематические) и постоянные. Последние представляют собой уже дифференцированные группы клеток, выполняющие определенные функции (проводящую, механическую и т. д.). Постоянные ткани составляют основу растения, однако все они формируются из меристематических клеток, без которых ни эмбриональное развитие, ни рост невозможны. Одной из таких меристем является камбий.

Общая характеристика камбия

Так как главная функция камбия — это формирование проводящих растительных тканей, его наряду с прокамбием относят к васкулярным меристемам (от лат. vascularis — сосудистый). Камбий имеет вторичное происхождение и присутствует в осевых органах растений (стебли, корни). По месту локализации эту ткань относят к латеральным (боковым) меристемам.

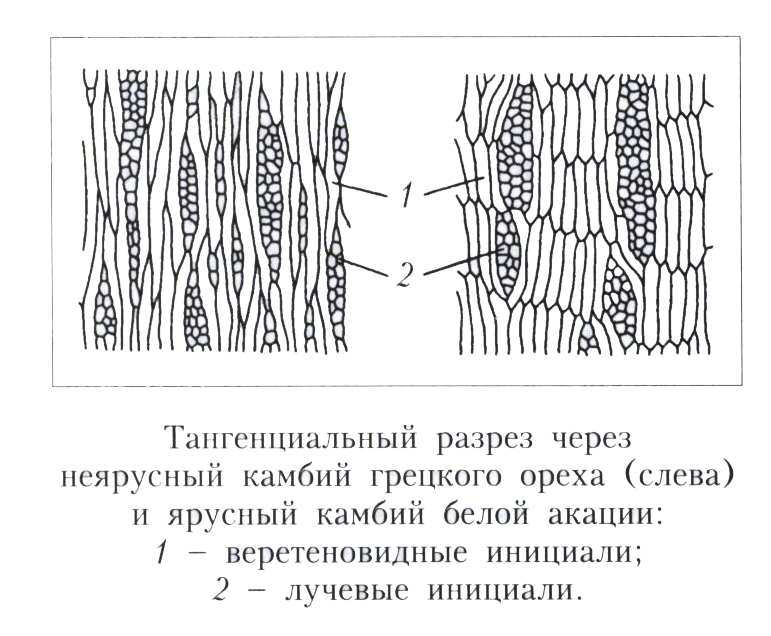

Клетки камбия живые, сильно вакуолизированные и тонкостенные. Они обладают способностью активно делиться, не истрачивая слой меристемы, в отличие от прокамбия, который со временем полностью дифференцируется в сосудистую ткань. Они имеют прозенхимную форму с заостренными концами и вытянуты вдоль поверхности осевого органа. Плоские и широкие стороны клеток обращены к проводящим тканям, а остальные стенки соприкасаются друг с другом.

При делении камбия образуются 2 типа клеток:

- инициальные — сохраняют способность к делению, полностью идентичны материнским камбиальным клеткам;

- дифференцирующиеся — способны делиться ограниченное количество (обычно 2-3) с формированием производных в виде клеток.

Инициальный слой камбия сохраняется на протяжении всей жизни растения, служа источником для образования проводящей системы. Меристема формируется непосредственно из прокамбия либо из вторичных постоянных тканей.

В составе камбия имеются не только веретеновидные, но и короткие лучевые клетки, дающие начало радиальным проводящим элементам — сердцевидным лучам, которые иначе называются лубодревесинными. Они обеспечивают движение веществ в горизонтальном направлении.

Функции камбия

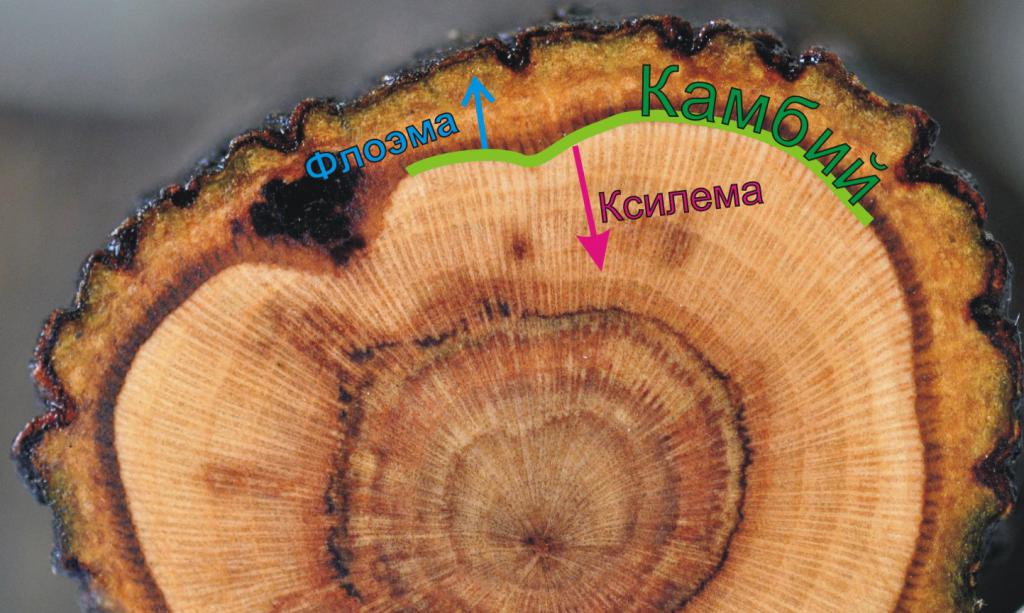

В отличие от своего предшественника (прокамбия), камбий дает начало вторичным проводящим тканям (ксилеме и флоэме) и потому характерен преимущественно для голосеменных и двудольных покрытосеменных (как травянистых, так и древесных форм). У однодольных присутствуют только первичные проводящие ткани (метаксилема и метафлоэма), которые образуются из прокамбия. Увеличение диаметра стебля растения за счет формирование ксилемы и флоэмы из камбия называют вторичным утолщением. Таким образом меристема способствует боковому росту осевого органа.

В итоге можно выделить 4 основных функции камбия:

- формирование вторичной проводящей системы;

- увеличение количества сосудистых структур по мере развития растения;

- вторичное утолщение стебля;

- увеличение диаметра осевых органов.

У растений с отмирающими побегами камбий функционирует в течение одного года, а у многолетних — на протяжении всей жизни. Прирост стебля в толщину имеет сезонный характер, так как в холодные месяцы деление клеток меристемы замирает. В стволах деревьев это приводит к формированию так называемых годичных колец.

Функции камбия в стеблях травянистых и древесных растений отличаются только в количестве и характере производных. В обоих случаях работа инициального слоя приводит к откладыванию флоэмы (луба) к периферии, а ксилемы — внутрь. Разница заключается в том, что в древесном стволе элементы сосудистых тканей более жесткие, мощные и расположены компактней, чем у травянистых растений.

Как происходит вторичное утолщение?

Вторичному утолщению предшествует образование камбия, которое может происходить по трем сценариям:

- Формирование непрерывного камбиального кольца из сплошного прокамбия, которое производит непрерывные слои сосудистых тканей.

- Появление пучкового (образуется из прокамбия внутри первичных проводящих пучков) и межпучкового видов камбия, которые соединяются в сплошное кольцо и начинают откладывать ксилему и флоэму.

- Закладка меристемы происходит аналогично второму типу, но межпучковый камбий не формирует проводящие ткани, в результате чего рост ксилемы и флоэмы ограничен зоной пучков.

В последнем случае функция камбия, образующего перемычки между пучками, заключается в образовании механических элементов или паренхимы, а вторичные проводящие ткани не образуют сплошного кольца. Такая конструкция характерна для недолговечных растений с ограниченным утолщением.

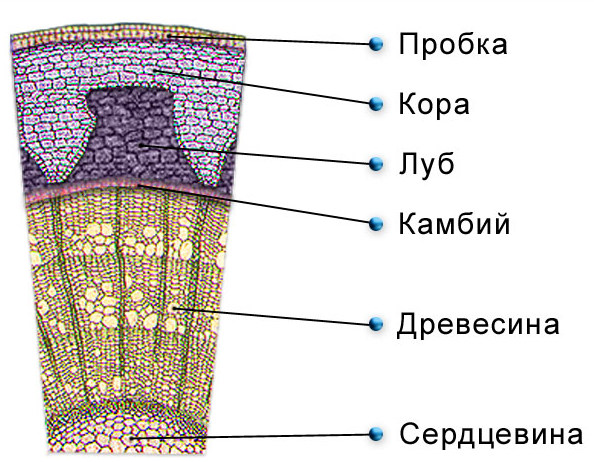

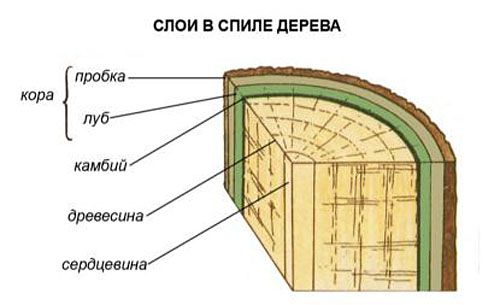

Камбий в стволе древесного растения

Основной функцией камбия в дереве является формирование вторичных проводящих тканей ствола — древесины и луба. Меристема закладывается еще до окончания дифференциации первичной сосудистой системы. Возникший из ткани-предшественника камбий образует инициальный слой, дающий начало материнским клеткам древесины и луба, расположенным в пределах камбиальной зоны. Последние разрастаются в радиальном направлении, дифференцируясь в элементы сосудистой системы.

Так как клетки ксилемы и флоэмы древесных растений со временем отмирают, функция камбия заключается в поддержании проводящей системы ствола. Рабочая сосудистая зона находится вблизи васкулярной меристемы, а старые слои древесины и луба выполняют опорно-механическую и защитную роль.

Источник