Побиологии.рф

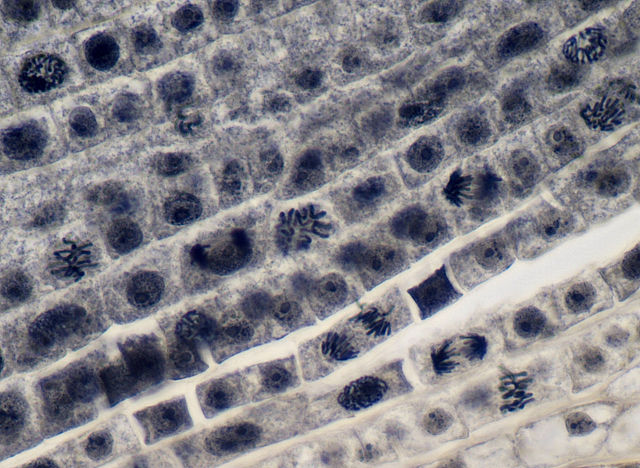

Образовательная ткань, или меристема. Растения в отличие от животных обладают неограниченным ростом, т. е. растут всю жизнь. Новые клетки образуются в результате митотического деления клеток меристем.

Виды меристем

Местонахождение

Происхождение

Верхушечные (апикальные) — рост растения в длину

Зародыш, конусы нарастания побега и корня

Местонахождение

Происхождение

Боковые (латеральные) — рост растения в толщину

Камбий, меристема перицикла, феллоген (пробковый камбий), раневые меристемы

Меристема междоузлий (особенно злаки), черешки листьев

Покровные ткани расположены снаружи всех органов растений. Обеспечивают защиту растений от неблагоприятных воздействий среды: механических, низких температур, чрезмерного испарения воды, проникновения микроорганизмов, а также обмен веществ между растением и внешней средой (всасывание).

Виды покровной ткани

Эпидерма (кожица)

Перидерма (пробка)

Состоит из одного слоя клеток, плотно прилегающих друг к другу. Поверхность покрыта кутикулой и воском. Покрывает листья и молодые побеги. Клетки содержат хлоропласты. Основные функции: газообмен и транспирация (испарение воды), осуществляются с помощью устьиц (рис. 1). Клетки кожицы могут образовывать волоски. Функционирует, как правило, один год, к осени обычно заменяется пробкой (перидермой)

Вторичная покровная ткань, развивается из пробкового камбия, феллогена (рис. 2). Покрывает стебли и корни многолетних растений. Состоит из нескольких слоев мертвых клеток, утолщенные стенки которых пропитаны суберином и воском. Для газообмена и транспирации в пробке имеются чечевички (рис. 3). У большинства древесных растений заменяется коркой

Состоит из нескольких слоев пробки и заключенных между ними отмерших тканей (рис. 4). Толстые слои корки надежно защищают стволы деревьев от различных повреждений

Рис. 1. Эпидерма листа гороха (А) и пшеницы (Б): I — устьице закрыто; II — устьице открыто (а — в плане, б — в разрезе); 1 — замыкающие клетки; 2 — устьичная щель; 3 — побочные клетки; 4 — подустьичная полость

Рис. 2. Формирование перидермы (пробки): а — заложение феллогена; б — образование феллемы и феллодермы; в — опробковение клеток феллемы и отмирание их протопластов; 1 — эпидерма; 2 — феллоген; 3 — феллодерма; 4 — феллема; 5 — основная паренхима

Рис. 3. Строение чечевички: 1 — замыкающий слой; 2 — выполняющая ткань; 3 — феллоген

Рис. 4. Строение корки (а) и коры (б): 1 — перидерма; 2 — камбий; 3 — паренхима; 4 — склеренхима; 5 — флоэма; 6 — сосуд ксилемы

Механические (опорные) ткани обеспечивают прочность растения, способность противостоять действию тяжести собственных органов, порывам ветра, дождю, снегу, вытаптыванию животными. Механические ткани играют роль скелета. Данную функцию механические ткани могут осуществлять в результате утолщения клеточных стенок, которые даже после отмирания клеток продолжают выполнять опорные функции. Различают следующие виды механической ткани: колленхима (молодые стебли и черешки), склеренхима (стебли, корни, листья), склереиды (плоды, семена, листья, стебли).

Проводящие ткани обеспечивают транспорт веществ в растениях. От корней в стебель и листья осуществляется перенос воды и растворенных в ней минеральных веществ, всасываемых из почвы. Данный перенос обеспечивается ксилемой, или древесиной (рис. 5). Основными элементами ксилемы являются трахеиды и трахеи.

Движение органических веществ, продуктов фотосинтеза к местам их использования или отложения в запас осуществляется флоэмой, или лубом. Проводящими элементами флоэмы являются ситовидные трубки и клетки-спутницы (рис. 6).

Рис. 5. Проводящие элементы ксилемы: а — кольчатый; б, в — спиральные; г — лестничный; д — сетчатый

Рис. 6. Строение ситовидной трубки и клетки-спутницы: 1 — членик ситовидной трубки; 2 — митохондрии; 3 — гладкий эндоплазматический ретикулум (ЭПР); 4 — периферический слой цитоплазмы; 5 — клеточная стенка; 6 — лейкопласт с крахмальными зернами; 7 — ситовидная пластинка; 8 — флоэмный белок; 9 — клетка-спутница; 10 — вакуоль; 11 — ядро; 12 — шероховатый ЭПР; 13 — аппарат Гольджи; 14 — рибосомы

Источник: А.Г. Лебедев «Готовимся к экзамену по биологии»

Источник

Ткани покрытосеменных растений

Тканями называют комплексы клеток, обладающих сходным строением, имеющих единое происхождение и выполняющих одинаковые функции.

Растительные ткани возникли в процессе эволюции с переходом растений к наземному образу жизни и наибольшей специализации достигли у цветковых. Формирование тканей происходило параллельно с дифференцировкой тела растения на органы. Классификация растительных тканей основана на единстве выполняемых функций, происхождении, сходстве строения и расположении клеток в органах растения. По этим критериям ткани делят на несколько групп: меристематические или образовательные, покровные, основные, механические, проводящие, выделительные.

БиологияI Виды тканей: покровная, механическая, проводящая ткань…

Похожие статьи:

Метание молота есть сложным по координации двигательным действием, требующим от занимающихся громадной физической силы.

261. Коллизионные нормы нередко именуют отсылочными, либо вспомогательными, игнорируя или недооценивая значение выполняемой ими

Источник

Ткани растений

В биологии тканью называют группу клеток, имеющих сходное строение и происхождение, а также выполняющих одинаковые функции. У растений наиболее разнообразные и сложно устроенные ткани развились в процессе эволюции у покрытосеменных (цветковых). Органы растений обычно образованы несколькими тканями. Можно выделить шесть типов тканей растений: образовательную, основную, проводящую, механическую, покровную, секреторную. Каждая ткань включает подтипы. Между тканями, а также внутри них бывают межклетники — промежутки между клетками.

Образовательная ткань

Благодаря делению клеток образовательной ткани растение увеличивается в длину и толщину. При этом часть клеток образовательной ткани дифференцируется в клетки других тканей.

Клетки образовательной ткани достаточно мелкие, плотно прилегают друг к другу, имеют крупное ядро и тонкую оболочку.

Образовательная ткань в растениях находится в конусах нарастания корня (кончик корня) и стебля (верхушка стебля), бывает в основаниях междоузлий, также образовательная ткань составляет камбий (который обеспечивает рост стебля в толщину).

Паренхима, или основная ткань

К паренхиме относят несколько разновидностей тканей. Различают ассимиляционную (фотосинтезирующую), запасающую, водоносную и воздухоносную основную ткань.

Фотосинтезирующая ткань состоит из клеток, содержащих хлорофилл, т. е. зеленых клеток. Эти клетки имеют тонкие стенки, содержат большое количество хлоропластов. Основная их функция — фотосинтез. Ассимиляционная ткань составляет мякоть листьев, входит в состав коры молодых стеблей деревьев и стебли трав.

В клетках запасающей ткани накапливаются запасы питательных веществ. Эта ткань составляет эндосперм семян, входит в состав клубней, луковиц и др. Сердцевина стебля, внутренние клетки коры стебля и корня, сочный околоплодник также обычно состоят из запасающей паренхимы.

Водоносная паренхима свойственна лишь ряду растений, обычно засушливых мест обитания. В клетках этой ткани накапливается вода. Водоносная ткань может быть как в листьях (алоэ), так и в стебле (кактусы).

Воздухоносная ткань свойственна водным и болотным растениям. Ее особенностью является наличие большого количества межклетников, содержащих воздух. Это облегчает газообмен растению, когда он затруднен.

Проводящая ткань

Общей функцией различных проводящих тканей является проведение веществ от одних органов растения к другим. В стволах древесных растений клетки проводящей ткани расположены в древесине и лубе. Причем в древесине расположены сосуды (трахеи) и трахеиды, по которым перемещается водный раствор от корней, а в лубе — ситовидные трубки, по которым перемещаются органические вещества от фотосинтезирующих листьев.

Сосуды и трахеиды — это мертвые клетки. По сосудам водный раствор поднимается быстрее, чем по трахеидам.

Ситовидные трубки являются живыми, но безъядерными клетками.

Покровная ткань

К покровной ткани относится кожица (эпидермис), пробка, корка. Кожица покрывает листья и зеленые стебли, это живые клетки. Пробка состоит из мертвых клеток, пропитанных жироподобным веществом, не пропускающим воду и воздух.

Главные функции любой покровной ткани — это защита внутренних клеток растения от механического повреждения, высыхания, проникновения микроорганизмов, перепадов температуры.

Пробка является вторичной покровной тканью, так как возникает на месте кожицы у стеблей и корней многолетних растений.

Корка состоит из пробки и отмерших слоев основной ткани.

Механическая ткань

Для клеток механической ткани характерны сильно утолщенные одревесневшие оболочки. Функции механической ткани — это придание телу и органам растений прочности и упругости.

В стеблях покрытосеменных растений механическая ткань может располагаться одним целостным слоем или же отдельными тяжами, отстоящими друг от друга.

В листьях волокна механической ткани обычно располагаются рядом с волокнами проводящей ткани. Вместе они образуют жилки листа.

Секреторная, или выделительная ткань растений

Клетки секреторной ткани выделяют различные вещества, и поэтому функции у этой ткани разные. Выделительные клетки у растений выстилают смоляные и эфиромасличные ходы, образуют своеобразные железы и железистые волоски. К секреторной ткани принадлежат нектарники цветков.

Смолы выполняют защитную функцию при повреждении стебля растения.

Нектар привлекает насекомых-опылителей.

Бывают секреторные клетки, выводящие продукты обмена, например, соли щавелевой кислоты.

Источник