Ботаника: споровые и голосеменные растения

Растения распространены на Земле повсеместно, от экватора до Арктики и Антарктиды. Их можно встретить на глубине 300 м в водах Мирового океана и на высоте до 5000 м и выше. Они способны жить во льдах при отрицательных температурах, как хламидомонада снежная, и в водах кипящих гейзеров. В настоящее время к царству растений относят около 400 тыс. видов организмов, поражающих своим разнообразием: помимо привычных зеленых растений, к ним принадлежат бесцветное цветковое растение-паразит подъельник и почти черная водоросль батрахоспермум, микроскопические хлореллы и гигантские секвойи. Даже по размерам цветков в растительном мире нет единообразия: к ним относятся вольфии с цветком размером с булавочную головку и раффлезии, диаметр цветков которых достигает 1 м.

Царство растений условно подразделяют на высшие и низшие растения. К низшим растениям относят водоросли, тело которых не расчленено на органы и называется талломом, или слоевищем, а органы полового и бесполого размножения обычно одноклеточные. Высшими растениями считаются все остальные растения, у которых имеются дифференцированные ткани и органы, а также многоклеточные органы полового и бесполого размножения. Формирование тканей и органов было связано с выходом растений на сушу, где возникла необходимость в защите от высыхания, перепадов температуры и механических повреждений, а также потребность в обеспечении водой и минеральными солями. Для высших растений характерно также правильное чередование бесполого и полового поколений. В зависимости от наличия отдельно существующего полового поколения — гаметофита — высшие растения делят на две группы: высшие споровые и семенные.

Современная система царства растений представлена на рис.

Высшие споровые растения

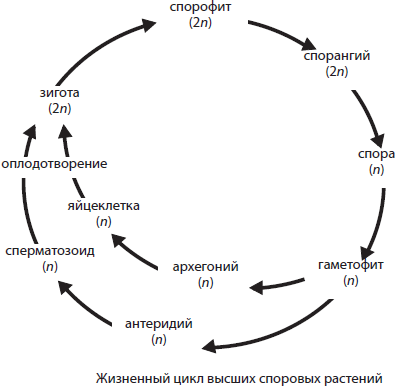

Выход растений на сушу более 400 млн лет назад был сопряжен с формированием тканей и органов, строение которых постепенно усложнялось в процессе эволюции. Прогрессивному усложнению морфологии и анатомии растений соответствовали изменения и в их онтогенезе: в жизненном цикле наземных растений происходит правильное чередование бесполого и полового размножений и связанное с этим чередование бесполого и полового поколений. Бесполое поколение называется спорофитом, а половое — гаметофитом. На спорофите (2n) развиваются спорангии, в которых в результате мейоза формируются споры (n). Споры являются одноклеточными образованиями с небольшим запасом питательных веществ и довольно прочной защитной оболочкой. Из споры вырастает гаметофит (n). Именно наличие отдельной фазы гаметофита в жизненном цикле является характерным признаком высших споровых растений. На гаметофите развиваются генеративные органы — гаметангии, которые подразделяются на женские — архегонии — и мужские — антеридии. В архегониях образуются одиночные яйцеклетки (n), тогда как в антеридиях — множество подвижных сперматозоидов (n). Оплодотворение у высших споровых растений, как и у низших, требует наличия хотя бы капельно-жидкой влаги. В результате оплодотворения образуется зигота (2n), из которой сначала формируется многоклеточный зародыш, развивающийся впоследствии в новый спорофит. Современные высшие споровые растения представлены отделами Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные и Папоротниковидные.

Следует отметить, что у наиболее высокоорганизованных представителей плаунов и папоротников на спорофитах развиваются два типа спорангиев: мегаспорангии и микроспорангии. В мегаспорангиях формируются мегаспоры, вырастающие затем в женские гаметофиты с архегониями, тогда как в микроспорангиях образуются микроспоры, дающие начало мужским гаметофитам с антеридиями. Дальнейшие события в жизненных циклах таких представителей не отличаются от вышеописанных. Растения, образующие два типа спор, называются разноспоровыми, а все остальные — равноспоровыми. Именно разноспоровые растения, скорее всего папоротники, стали предками семенных растений.

Отдел Моховидные

Современные моховидные представлены примерно 25 тыс. видов споровых растений, в жизненном цикле которых преобладает гаметофит. Размеры мхов незначительны: большинство их не достигает в высоту и 10 см, хотя имеются и 40-сантиметровые виды. Мхи обитают в основном во влажных местах. Большое видовое разнообразие мхов характерно для северных широт, в том числе зоны тундры, однако и в тропических областях встречается немало видов этих организмов. Гаметофит моховидных может иметь листостебельное или слоевищное строение, но, в отличие от низших растений, у них имеются ткани (покровная и основная).

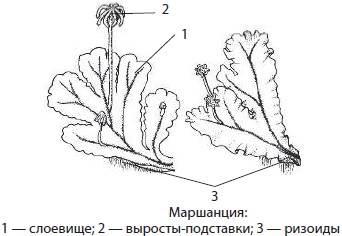

Наибольшее число представителей отдела насчитывают два класса: Печеночники и Листостебельные мхи. Характерными представителями печеночников являются маршанция и риччия, а листостебельных — политрихум и сфагнум.

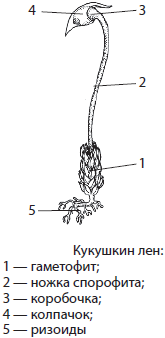

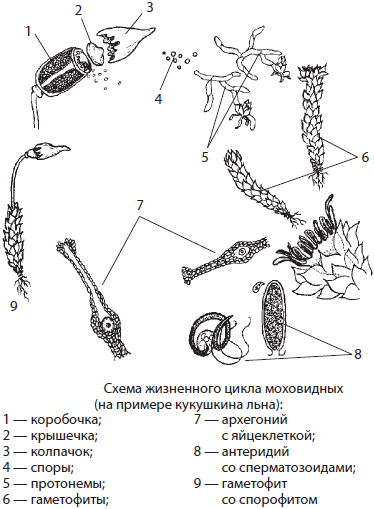

Характерным представителем листостебельных мхов является политрихум, или кукушкин лен, зачастую образующий сплошной покров на сырой почве в лесах, на лугах и болотах. Гаметофит кукушкина льна достигает в высоту 10–20 см. Надземная часть его стебля усеяна жесткими листочками, а от подземной отходят ризоиды, которые служат для прикрепления к субстрату и поглощения воды. Корней у мхов нет.

Гаметофиты кукушкина льна раздельнополые. На верхушках женских гаметофитов развиваются архегонии с яйцеклетками, а на верхушках мужских — антеридии со сперматозоидами. Оплодотворение у политрихума происходит в дождливую погоду или при сильной росе. Из зиготы прямо на материнском растении вырастает спорофит. Зрелый спорофит кукушкина льна — спорогон — состоит из ножки и коробочки с крышечкой и колпачком. Он паразитирует на гаметофите, поглощая из его тканей воду и растворенные в ней питательные вещества с помощью специального выроста ножки — гаустории. В коробочке спорофита формируются споры, которые после созревания высыпаются и разлетаются на значительное расстояние, осуществляя бесполое размножение. Из спор прорастают протонемы, или предростки, дающие начало новым гаметофитам.

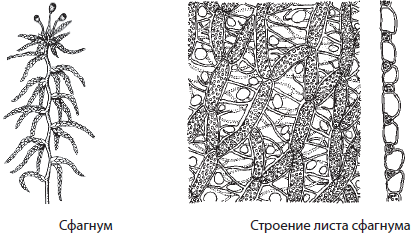

Сфагнум — белый болотный мох, образующий часто сплошной покров в избыточно увлажненных местах. Цвет растений сфагнума обусловлен тем, что часть его клеток специализируется на накоплении воды. За год прирост сфагнума составляет около 3–5 см, и столько же отмирает в его нижней части, однако не разлагается из-за особенностей среды обитания сфагнума. В отличие от кукушкина льна, гаметофиты сфагнума однодомные, а коробочки сфагнума имеют округлую форму. Сфагнум играет первостепенную роль в процессах торфообразования.

Маршанция имеет слоевищный вильчато ветвящийся гаметофит, на нижней стороне которого развиваются ризоиды. Вегетативное размножение маршанции осуществляется с помощью выводковых корзинок, а половое — с помощью специальных выростов на ножках. Маршанции растут во влажных местах, где отсутствует травяной покров.

Риччия, или водяной мох, освоила водоемы, например, на Дальнем Востоке, и достаточно популярна у аквариумистов, поскольку в ней могут укрываться мелкие рыбки.

Значение мхов в природе велико — они защищают почвы от высыхания и эрозии, участвуют в образовании торфа, широко используются в химической промышленности для получения различных органических веществ. Ранее сфагнум применялся как заменитель ваты, так как он гигроскопичен и обладает антисептическими свойствами. С другой стороны, мхи также способствуют быстрому заболачиванию почв из-за образования сплошного покрова, они также вытесняют травы. Из-за накопления в мхах различных несъедобных веществ их слабо поедают животные. Торф образуется на болотах очень медленно — его прирост составляет 1 см за 10 лет, поэтому бесконтрольное изъятие мхов во многих местах привело к нарушению экологического равновесия и потребовало срочных мер по защите реликтовых болот.

Источник

2. Общая характеристика споровых растений

Растения делятся на две очень неравные по значению и величине группы – споровые и семенные растения.

К споровым растениям относятся отделы: мохообразные, псилотообразные, хвощеобразные, плаунообразные и папоротникообразные.

Отличительные признаки жизненного цикла споровых растений:

1. Размножаются спорами (семя никогда не образуется).

2. Процессы полового и бесполого размножения разделены (в пространстве и во времени). Причем, у большинства споровых растений, исключая мохообразные, половое (гаметофит) и бесполое (спорофит) поколения представляют собой отдельные физиологически самостоятельные особи.

3. В цикле развития у большинства споровых (за исключением мохообразных) спорофит преобладает (по размерам и сложности строения) над гаметофитом (который представлен заростком в виде слоевища (таллома) не расчлененного на стебель и листья, и тесно связан с водой).

4. Процесс оплодотворения у споровых растений, так же как и у водорослей, осуществляется в присутствии капельножидкой воды, так как сперматозоиды могут передвигаться только в воде.

5. Как равно-, так и разноспоровые растения (у некоторых равноспоровых, например, хвощей, мхов, существует физиологическая разноспоровость).

3. Общая характеристика семенных растений

Семенные растения – это растения, которые образуют семя.

К семенным растениям относится два отдела: голосеменные и покрытосеменные, которые возникли в процессе эволюции от споровых растений (разноспоровых папоротников).

По сравнению со споровыми они представляют собой более высокий уровень организации растений, так как:

1. Все семенные растения разноспоровые.

Они имеют два типа спор: микроспоры (дают начало мужскому гаметофиту) и мегаспоры (дают начало женскому гаметофиту). Гаметофит очень редуцирован и не выходит из споры, которая защищает его от высыхания, что является важным приспособлением к жизни на суше. Гаметафиты не способны к фотосинтезу и полностью зависят от спорофитов.

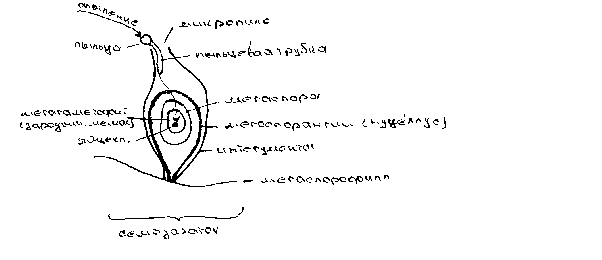

Женский гаметофит (мегагаметофит) заключен внутри мегаспоры (рис. 8.4.), которая образуется в мясистом мегаспорангии – нуцеллусе, расположенном на мегаспорофилле (видоизмененном спороносном листе). В отличие от бессемянных разноспоровых растений мегаспорангий покрыт одним или двумя дополнительными слоями ткани – интегументами. Они полностью заключают в себя мегаспорангий (нуцеллус), оставляя лишь отверстие на его верхушке – микропиле (пыльцевход).

Рис. 8.4. Строение семязачатка (схема).

Прорастание мегаспоры и образование женского гаметофита (мегагаметофита), оплодотворение и развитие нового спорофита (зародыша) всегда происходит внутри мегаспорангия.

У семенных растений (в отличие от споровых) мегаспоры не отделяются от спорофита, а находятся внутри мегаспорангия, который вместе с интегументами представляет семязачаток. Внутри мегаспоры развивается женский гаметофит (зародышевый мешок) и образуется одна или несколько женских гамет – яйцеклеток. После оплодотворения яйцеклетки семязачаток превращается в семя. Таким образом, семя – это оплодотворенный семязачаток.

Семя состоит из: зародыша будущего растения (корешок и почечка (стебелек и листочки)), который возникает из оплодотворенной яйцеклетки; определенного количества питательных веществ; кожуры, которая возникает из интегументов.

В борьбе за существование на суше появление семени имело большое эволюционное значение, поскольку внутри него (в отличие от споры) уже находится зародыш нового спорофита, который надежно защищен от воздействия неблагоприятных условий. Также семя имеет существенное преимущество при размножении перед спорой, так как содержит значительный запас питательных веществ. У семян могут развиваться различные приспособления, облегчающие их распространение.

Родительский спорофит дает семени все, что нужно для жизни, и только после того, как семя полностью созреет, оно отделяется от родительского спорофита.

3. Независимое от воды оплодотворение.

Мужские гаметы (у большинства семенных – спермии, у некоторых голосеменных (саговниковые, гинкговые) – сперматозоиды) образуются мужскими гаметофитами (микрогаметофитами), находящимися внутри пыльцы. Пыльца из микроспорангиев (пыльцевых мешков) переносится к семязачаткам. Такой процесс называется опылением.

Пыльца прорастает пыльцевой трубкой, которая растет в сторону яйцеклетки (+ хемотаксис). По этой трубке неподвижные мужские гаметы (спермии) достигают яйцеклетки и происходит оплодотворение.

Вода не нужна спермиям ни на одной из перечисленных стадий!

Гаметофитное поколение у семенных растений крайне редуцировано (особенно у покрытосеменных), теряет свою самостоятельность (сравните со споровыми растениями) и развивается на спорофите, который сильно усложняется (как и у всех сосудистых растений доминирует в жизненном цикле).

Внутреннее оплодотворение, независимое от воды, развитие зародыша внутри семени, представляют собой главное биологическое преимущество семенных растений, которое позволило им освоить разнообразные местообитания и стать господствующей группой растений на Земле.

Источник