- 21.Покрытосеменные растения. Общая характеристика.

- 10. Покрытосеменные растения. Размножение, особенности, особенности строения.

- 11. Жизненные формы растений и животных.

- Покрытосеменные (Цветковые)

- ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ, или ЦВЕТКОВЫЕ

- Классы Покрытосеменных (Цветковых)

- Жизненный цикл Цветковых растений

- Семейства Покрытосеменных (Цветковых)

- Похожие записи

- Глобальные изменения в биосфере

- Живое вещество. Эволюция биосферы

- Разнообразие экосистем. Сукцессия

21.Покрытосеменные растения. Общая характеристика.

Покрытосеменные составляют наиболее совершенную и самую многочисленную группу высших растений, включающую примерно 250 тыс. видов, распространенных по всему земному шару, особенно во влажных тропиках.

В Беларуси насчитывается 112 семейств, 500 родов и более 1750 видов (без учета многочисленных видов, форм и сортов интродуцированных растений, адвентивных видов и других цветковых растений).

Предполагается, что покрытосеменные возникли в начале мелового периода мезозойской эры (около 125 млн. лет назад). К концу мелового периода покрытосеменные занимают господствующее положение в растительном мире благодаря высокой экологической пластичности и многим преимуществам по сравнению с другими высшими растениями.

Важнейший признак покрытосеменных —наличие цветка — видоизмененного и ограниченного в росте спороносного побега, приспособленного для размножения. Появление цветка сыграло исключительно важную роль в их эволюции.

Семязачатки у цветковых растений (в отличие от голосеменных) заключены в полость завязи пестика и тем самым защищены.

По сравнению с голосеменными пыльца цветковых попадает сначала не в пыльцевход семязачатка, а на рыльце пестика, предназначенного именно для улавливания пыльцы; это важная отличительная черта этой группы.

Гаметофиты (женский — зародышевый мешок, мужской — пыльцевое зерно) крайне упрощены и развиваются значительно быстрее, чем у голосеменных, в связи с чем они утратили гаме-тангии — антеридии и архегонии. Кроме того, гаметофиты полностью зависят от спорофита и всегда находятся под его защитой, в то время как у моховидных и у некоторых папоротников гамето-фит не защищен и легко высыхает.

Для цветковых растений характерно двойное оплодотворение, в результате которого образуется зигота, дающая начало зародышу, и тришюидная клетка, из которой впоследствии формируется эндосперм. У голосеменных эндосперм образуется в семязачатке до оплодотворения независимо от того, формируется зародыш или нет, т. е. не имеет значения, возникает необходимость в наличии питательной ткани или нет. У покрытосеменных же одновременное развитие зародыша и эндосперма позволяет избежать ненужной траты пластических веществ и энергии в том случае, если зародыш не образуется.

Семена заключены в плод (отсюда и название «покрытосеменные») и надежно защищены от неблагоприятных условий внешней среды. Кроме того, благодаря уникальности плода их распространение обеспечивают птицы, млекопитающие, насекомые, а также ветер, вода и т. п.

Спорофит покрытосеменных устроен чрезвычайно разнообразно и представлен различными жизненными формами; деревья, кустарники, полукустарники, кустарнички, полукустарнички, лианы, одно- и многолетние травы.

Покрытосеменные имеют высокоорганизованную проводящую систему: в состав ксилемы входят более совершенные проводящие элементы — настоящие сосуды, в то время как у голосеменных они представлены трахеидами. Помимо этого, в отличие от всех остальных высших растений, покрытосеменные имеют ситовидные трубки флоэмы с клетками-спутницами. Их появление повысило эффективность перемещения продуктов фотосинтеза от листьев к стеблю и корню, а по сосудам, которые значительно шире трахеид, осуществляется более быстрое передвижение воды и растворенных минеральных солей от корня к стеблю и листьям.

Первые семенные растения — голосеменные — опылялись пассивно. Их пыльца разносилась ветром и лишь случайно оказывалась около семязачатков. Эволюционный успех цветковых растений в значительной степени был обусловлен параллельным развитием их и различных животных. Они оказывали друг на друга селективное воздействие и во многом определили эволюцию свою и партнеров. Яркая окраска цветков, душистый аромат, съедобная пыльца и нектар — свойства, присущие растениям, явились одновременно средствами для привлечения животных-опылителей. Адаптация цветка, как правило, была направлена на максимальное увеличение шансов для переноса пыльцы насекомыми. Этот процесс более надежен, чем опыление ветром. В частности, растениям, опыляемым насекомыми, не нужны такие большие количества пыльцы, как при опылении ветром.

Одним из факторов широкого распространения покрытосеменных и увеличения их разнообразия являетсябиохимическая коэволюция. В некоторых группах покрытосеменных выработалась способность образовывать вторичные метаболиты (алкалоиды, хиноны, эфирные масла, флавоноиды, кристаллы оксалата кальция и др.) — ядовитые вещества, защищающие их от растительноядных животных.

В результате возникновения разнообразных жизненных форм (деревьев, кустарников, трав и др.) покрытосеменные — единственная группа растений, образующая сложные многоярусные сообщества, или фитоценозы. Это способствовало более полному и интенсивному использованию ресурсов среды, успешному завоеванию новых территорий и освоению новых местообитаний.

Источник

10. Покрытосеменные растения. Размножение, особенности, особенности строения.

Отдел Покрытосеменные, или цветковые растения. Отличительной особенностью этого отдела является наличие плода, развивающегося из завязи цветка. Покрытосеменные представлены: деревьями, травами и промежуточными формами — кустарниками и кустарничками. Выделяют два класса цветковых растений: однодольные и двудольные.

Широкое распространение и разнообразие строения цветковых растений обусловлено приобретением ими в процессе эволюции ряда прогрессивных черт: наличие цветка — органа, совмещающего функции полового и бесполого размножения; образование в составе цветка завязи, заключающей в себе семязачатки и предохраняющей их от действия неблагоприятных условий среды; двойное оплодотворение, в результате которого Образуется триплоидный (а не гаплоидные, как у голосеменных) эндосперм; редукция гаметофита: мужской гаметофит — пыльцевое зерно состоит из двух клеток: вегетативной и генеративной (генеративная яелится, образуя два спермия). Женский гаметофит состоит из 8 клеток зародышевого мешка. Признаки двудольных растений:

- Зародыш имеет 2 семядоли, прорастающие надземно, с 3 проводящими пучками.

- Лист на черешке с сетчатым или ветвящимся жилкованием.

- Проводящая система состоит из одного кольца проводящих лучков, с камбием; во флоэме присутствует паренхима; кора и сердцевина дифференцированы.

- Корневая система стержневая, зародышевый корешок развивается в славный корень.

- Жизненные формы древесные и травянистые.

- Цветок имеет число элементов, кратное 5 или 4.

- Зародыш с одной семядолей, прорастающей подземно, имеет два главных проводящих лучка.

- Лист без черешка, с параллельным или дуговым жилкованием, с влагалищным основанием.

- Проводящая система состоит из многих отдельных пучков; камбий отсутствует; паренхима во флоэме отсутствует; кора и. сердцевина не имеют четкой дифференциации.

- Корневая система мочковатая, зародышевый корешок рано отмирает, заменяясь системой придаточных корней.

- Жизненные формы травянистые, некоторые древесные формы вторичны.

- Цветки имеют число элементов, кратное 3, реже 4, но никогда 5.

11. Жизненные формы растений и животных.

- Холоднокровные (пойкилотермные): 1) деятельные весь год; 2) деятельные часть года: а) летоспящие; б) зимоспящие.

- Теплокровные (гомойотермные): А. Оседлые: 1) деятельные весь год; 2) деятельные часть года; а) лето-спящие; б) зимоспящие; Б. Сезонные: 1) гнездящиеся; 2) зимние; 3) летние; 4) пролетные.

- Плавающие: 1) чисто водные: а) нектон; б) планктон; в) бентос; 2) полуводные: а) ныряющие; б) неныряющие; в) лишь добывающие из воды пищу.

- Роющие: 1) абсолютные землерои (всю жизнь проводят под землей); 2) относительные землерои (выходят на поверхность).

- Наземные: 1) не делающие нор: а) бегающие; б) прыгающие; в) ползающие; 2) делающие норы: а) бегающие; б) прыгающие; в) ползающие; 3) животные скал.

- Древесные, лазающие: а) не сходящие с деревьев; б) лишь лазающие на деревья.

- Воздушные: а) добывающие пищу в воздухе; б) высматривающие пищу с воздуха.

Источник

Покрытосеменные (Цветковые)

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ, или ЦВЕТКОВЫЕ

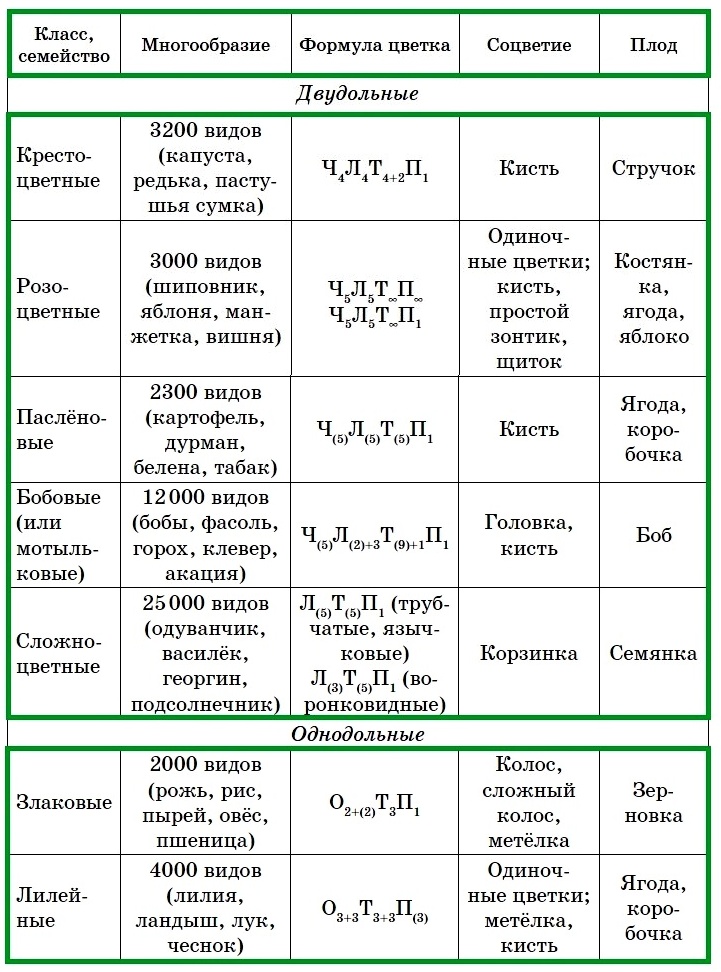

Покрытосеменные (Цветковые) — отдел высших растений, отличительной особенностью которых является; 1) наличие цветка в качестве органа полового размножения 2) замкнутого вместилища у семяпочки (а затем и у происшедшего из неё семени, откуда и появилось название покрытосеменные), 3) двойное оплодотворение.

Покрытосеменные представлены: деревьями, травами и промежуточными формами — кустарниками и кустарничками.

Общая характеристика Цветковых растений:

- древесные, кустарниковые и травянистые формы

- однолетние, двулетние и многолетние растения

- более 250 000 видов

- повсеместное распространение (на всех континентах и во всех средах обитания)

- семенное и вегетативное размножение

- генеративные органы — цветки

- после двойного оплодотворения происходит развитие семени с запасом питательных веществ; семя защищено околоплодником и находится внутри плода

Широкое распространение и разнообразие строения цветковых растений обусловлено приобретением ими в процессе эволюции ряда прогрессивных черт:

- наличие цветка — органа, совмещающего функции полового и бесполого размножения;

- образование в составе цветка завязи, заключающей в себе семязачатки и предохраняющей их от действия неблагоприятных условий среды;

- двойное оплодотворение, в результате которого образуется триплоидный (а не гаплоидные, как у голосеменных) эндосперм;

- редукция гаметофита: мужской гаметофит — пыльцевое зерно состоит из двух клеток: вегетативной и генеративной (генеративная делится, образуя два спермия). Женский гаметофит состоит из 8 клеток зародышевого мешка.

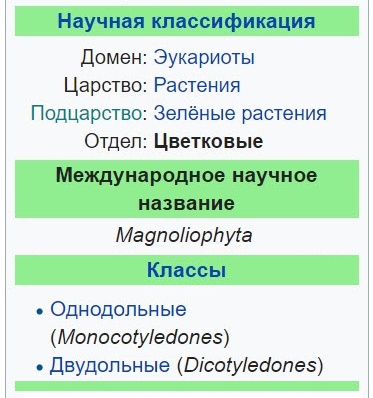

Классы Покрытосеменных (Цветковых)

Выделяют два класса цветковых растений: однодольные и двудольные.

Признаки двудольных растений:

- Зародыш имеет 2 семядоли, прорастающие надземно, с 3 проводящими пучками.

- Лист на черешке с сетчатым или ветвящимся жилкованием.

- Проводящая система состоит из одного кольца проводящих лучков, с камбием; во флоэме присутствует паренхима; кора и сердцевина дифференцированы.

- Корневая система стержневая, зародышевый корешок развивается в славный корень.

- Жизненные формы древесные и травянистые.

- Цветок имеет число элементов, кратное 5 или 4.

Признаки однодольных растений:

- Зародыш с одной семядолей, прорастающей подземно, имеет два главных проводящих лучка.

- Лист без черешка, с параллельным или дуговым жилкованием, с влагалищным основанием.

- Проводящая система состоит из многих отдельных пучков; камбий отсутствует; паренхима во флоэме отсутствует; кора и. сердцевина не имеют четкой дифференциации.

- Корневая система мочковатая, зародышевый корешок рано отмирает, заменяясь системой придаточных корней.

- Жизненные формы травянистые, некоторые древесные формы вторичны.

- Цветки имеют число элементов, кратное 3, реже 4.

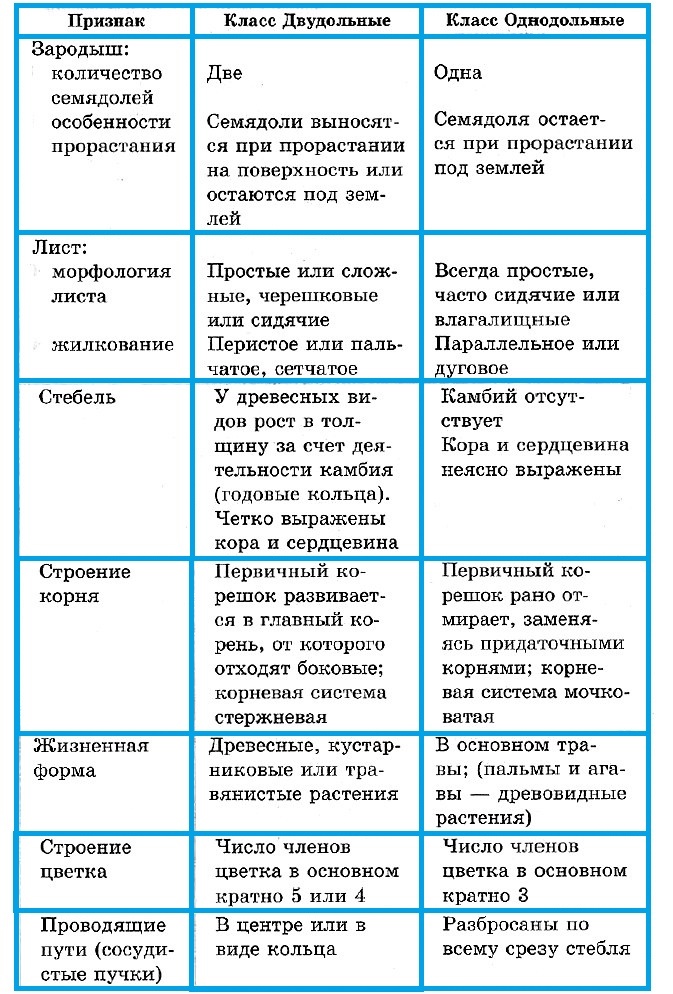

Основные различия между Двудольными и Однодольными

Жизненный цикл Цветковых растений

[image src=»/wp-content/uploads/2018/04/цикл-развития-цветкового-растения.jpg» width=»» height=»» align=»center» border=»1″ margin_top=»» margin_bottom=»» link=»» link_image=»/wp-content/uploads/2018/04/цикл-развития-цветкового-растения.jpg» target=»» alt=»Цикл развития цветкового растения» caption=»Цикл развития. Нажми для увеличения картинки!» greyscale=»1″ animate=»»]

Семейства Покрытосеменных (Цветковых)

Таблица «Покрытосеменные» кратко

Это конспект по теме «Покрытосеменные, или Цветковые». Выберите дальнейшие действия:

Похожие записи

Глобальные изменения в биосфере

Глобальные изменения в биосфере Раздел ЕГЭ: 7.5. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека (нарушение озонового экрана.

Живое вещество. Эволюция биосферы

Живое вещество. Эволюция биосферы Раздел ЕГЭ: 7.4. Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое.

Разнообразие экосистем. Сукцессия

Разнообразие экосистем. Сукцессия Раздел ЕГЭ: 7.3. Разнообразие экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие и смена экосистем. Устойчивость и динамика экосистем.

Источник