О происхождении фотосинтеза

Биологи из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) под руководством доктора Танаи Кардона (Tanai Cardona) сумели пролить свет на происхождение фотосинтеза — важнейшего процесса, который позволяет растениям вырабатывать на свету из углекислого газа питательные вещества и кислород, а людям и другим животным этим кислородом дышать. Содержание статьи британских ученых, опубликованной в журнале Molecular Biology and Evolution, кратко пересказывается в пресс-релизе издательства Oxford University Press.

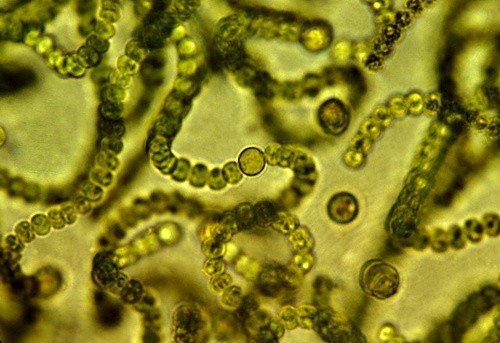

Фотосинтез впервые появился в период между 3,2 и 2,7 млрд лет назад у примитивных доядерных одноклеточных существ — цианобактерий. Чтобы разобраться, как это происходило, ученые из Имперского колледжа Лондона исследовали фотосинтезирующие аппараты ныне живущих фотосинтезирующих бактерий. Точнее, их интересовал один конкретный протеин (белок) D1 — ключевой элемент фотосистемы II, которая отвечает за обеспечение электронами всей цепочки фотосинтеза.

Оказалось, что этот ключевой белок существует у современных бактерий в пяти основных формах, и некоторые из этих форм, похоже, возникли еще до того, как древние цианобактерии оксидизировали, то есть насытили кислородом, окислили первичный океан и атмосферу. Самая древняя версия D1 обнаружилась у бактерии Gloeobacter kilaueensis JS-1, обитающей в лавовых пещерах на Гавайях. Геном этой бактерии был расшифрован совсем недавно.

«Думаю, главный результат нашей работы — это то, что мы смогли показать, как эволюция биологической оксидизации воды может быть изучена экспериментально, — сказал д-р Кардона. — Такие исследования позволяют пролить свет не только на эволюцию фотосинтеза, но и на условия, которые существовали на Земле миллиарды лет назад, когда этот процесс только начинался».

Напомним, что в прошлом году американским ученым удалось зафиксировать процесс расщепления воды при фотосинтезе, что открывает новые перспективы в разработке искусственных систем оксидизации воды. А недавно было сделано другое интересное открытие, связанное с фотосинтезом — оказалось, что морской слизень Elysia chlorotica «одалживает» гены у водоросли, которой он питается, чтобы заняться фотосинтезом и вырабатывать таким образом питательные вещества самостоятельно, когда ему нечего есть.

Информация предоставлена Информационным агентством «Научная Россия». Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС77-62580, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 31 июля 2015 года.

Источник

Основные этапы исторического развития и усложнения растительного мира на земле

Возникновение одноклеточных и многоклеточных водорослей, возникновение фотосинтеза: выход растений на сушу (псилофиты, мхи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные).

Развитие растительного мира совершалось в 2 этапа и связано с появлением низших и высших растений. По новой систематике к низшим относят водоросли (а раньше относили бактерии, грибы и лишайники. Теперь они выделены в самостоятельные царства), а к высшим — мхи, папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные.

В эволюции низших организмов выделяются 2 периода, существенно различающиеся между собой организацией клетки. В течении 1 периода господствовали организмы, сходные с бактериями и сине-зеленые водорослями. Клетки этих жизненных форм не имели типичных органоидов (митохондирий, хлоропластов, аппарата Гольджи и др.).Ядро клетки не было ограничено ядерной мембраной (это прокариотический тип клеточной организации). 2 период был связан с переходом низших растений (водорослей) к автотрофному типу питания и с образованием клетки со всеми типичными органоидами (это эукариотический тип клеточной организации, который сохранился и на последующих ступенях развития растительного и животного мира). Этот период можно назвать периодом господства зеленых водорослей, одноклеточных, колониальных и многоклеточных. Простейшими из многоклеточных являются нитчатые водоросли (улотрикс), которые не имеют никакого ветвления своего тела. Их тело представляет собой длинную цепочку, состоящую из отдельных клеток. Другие же многоклеточные водоросли расчленены большим количеством выростов, поэтому их тело ветвится (у хары, у фукуса).

Многоклеточные водоросли в связи с их автотрофной (фотосинтетичесой) деятельностью развивались в направлении увеличения поверхности тела для лучшего поглощения питательных веществ из водной среды и солнечной энергии. У водорослей появилась более прогрессивная форма размножения — половое размножение, при котором начало новому поколению дает диплоидная (2н) зигота, сочетающая в себе наследственность 2-х родительских форм.

Многоклеточные водоросли явились источником 2-ого этапа эволюции растительног мира, на протяжении которого возникли высшие растения. Прежде чем проследить этот главный путь исторического развития растений, охарактеризуем 2 боковые эволюционные ветви, представленные грибами и лишайниками. Грибы и лишайники в связи с их узкой приспособленностью к условиям среды пока не дали начала каким-либо другим организмам. Грибы появились в результате утраты пигментов и перехода к гетеротрофному питанию готовыми органическими веществами. Но они сохранили много признаков водорослей: а) высокую потребность в воде; б) размножение зооспорами; в) характер полового размножения. Лишайники могли возникнуть только на основе объединения уже существовших организмов — водорослей и грибов. Это объединение, возможно, первоначально произшло или на основе паразитизма, или на основе симбиоза гриба и водоросли. Современные лишайники можно определить как целостные симбиотические организмы, характеризующиеся специфичиским способом питания, особым способом размножения, которые не свойственны ни одному из компонентов, входящих в состав их тела.

2 эволюционный этап развития растений необходимо связывать с постепенным переходом их от водного образа жизни к наземному. Первичным наземным организмами оказались псилофиты, которые сохранились в виде ископаемых остатков в силурийских и девонских отложениях. Строение этих растений более сложное по сравнению с водорослями: а) они имели специальные органы прикрепления к субстрату — ризоиды; б) стеблевидные органы с древесиной, окруженной лубом; в) зачатки проводящих тканей; г) эпидермис с устьицами.

Начиная с псилофитов, нужно проследить 2 линии эволюции высших растений, одна из которых представлена мохообразными, а вторая — папоротникообразными, голосеменными и покрытосеменными.

Главное, что характеризует мохообразные, это преобладание в цикле их индивидуального развития гаметофита над спорофитом. Гаметофит — это все зеленое растение, способное к самостоятельному питанию. Спорофит представлен коробочкой (кукушкин лен) и полностью зависит в своем питании от гаметофита. Доминирование у мхов влаголюбивого гаметофита в условиях воздушно-наземного образа жизни оказалось нецелеособразным, поэтому мхи стали особой ветвью эволюции высших растений и пока не дали после себя совершенных групп растений. Этому способствовал и тот факт, что гаметофит по сравнению со спорофитом имел обеденную наследственность (гаплоидный (1н) набор хромосом). Эта линия в эволюции высших растений называется гаметофитной.

Вторая линия эволюции на пути от псилофитов к покрытосеменным является спорофитной, потому что у папоротникообразных, голосеменных и покрытосеменных в цикле индивидуального развития растений доминирует спорофит. Он представляет собой растение с корнем, стеблем, листьями, органами спороношения (у папоротников) или плодоношения (у покрытосеменных). Клетки спорофита имеют диплоидный набор хромосом, т.к. они развиваются из диплоидной зиготы. Гаметофит сильно редуцирован и приспособлен только для образования мужских и женских половых клеток. У цветковых растений женский гаметофит представлен зародышевым мешком, в котором находится яйцеклетка. Мужской гаметофит образуется при проростании пыльцы. Он состоит из одной вегетативной и одной генеративной клеток. При прорастании пыльцы из генеративной клетки возникает 2 спермия. Эти 2 мужские половые клетки участвуют в двойном оплодотворении у покрытосеменных. Оплодотворенная яйцеклетка дает начало новому поколению растения — спорофиту. Прогресс покрытосеменных обусловлен совершенствованием функции размножения.

1. Изучение геологического прошлого Земли, строения и состава ядра и всех оболочек, полеты космических аппаратов на Луну, Венеру, изучение звезд приближает человека к познанию этапов развития нашей планеты и жизни на ней.

2. Процесс эволюции носил естественный характер.

3. Растительный мир многообразен, это многообразие есть результат его развития в течение длительного времени. Причина его развития — не божественная сила, — а изменение и усложнение строения растений под влиянием изменяющихся условий среды обитания.

Научные доказательства: клеточное строение растений, начало развития из одной оплодотворенной клетки, необходимость воды для жизненных процессов, нахождение отпечатков различных растений, наличие «живых» ископаемых, вымирание некоторых видов и образование новых.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник