Монтировка гербария

Это заключительный этап работы по сбору и сушке растений. Монтируют гербарий на листах плотной бумаги белого цвета. Размер гербарного листа 30×45 см (или несколько меньше, главное, чтобы соблюдались стандартность листов всего гербария). На один лист монтируют растение одного вида (мелких экземпляров может быть несколько).

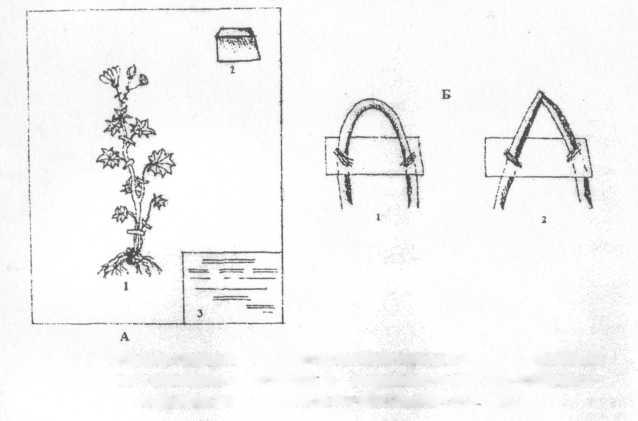

Растения на гербарном листе монтируют двумя способами: наклеиванием или пришиванием (рис. 8).

Для наклейки нарезают полозки бумаги шириной 2-4 мм. Наклейку начинают с подземных органов. Смазывать клеем части растений нельзя — позже они пожелтеют, и будут крошиться.

Пришивают высушенные растения белыми или зелеными нитками, также начиная снизу, причем после каждого стежка надо завязывать узелок и отрезать нитку (с обратной стороны). При проверке прочности прикрепления растения, лист поворачивают и смотрят, чтобы ни одна часть растения не отвисала.

В правом нижнем углу листа помещают чистовую этикетку, на которой черным стержнем пишут принадлежность к семейству (латинское и русское название семейства), название вида растения (латинское и русское название), дата сбора, место сбора, кто собрал и определил данное растение (рис. 9). Этикетки наклеивают клеем ПВА. Семена, плоды помещают в бумажные конвертики и приклеивают на свободное место гербарного листа (лучше вверху).

Смонтированные гербарные листы помещают в картонные папки. Плоды, образцы мхов и лишайников сушат на воздухе, затем монтируют вместе

1.5. Правила определения растений

Во время камеральной обработки материалов собранные растения определяют и уточняют написание названий остальных, занося в список обязательно полные (бинарные) латинские названия видов. В ПРИЛОЖЕНИЕ 4 приведен список видов растений, чаще всего встречающихся во время проведения полевой практики. В ПРИЛОЖЕНИЕ 5 приведены правила чтения латинских названий растений, а также словарь латинских и греческих корней имеющих широкое употребление, что также должно помочь при заучивании названий.

Определить растение — значит установить его точное видовое название и принадлежность к более крупному таксону — порядку, семейству и др. Определять растения можно или непосредственно в природе или в лаборатории, используя кроме лупы стереоскопический микроскоп. Для того чтобы быстро и правильно определить растение, нужно хорошо знать морфологические особенности корня, стебля, листа (ПРИЛОЖЕНИЕ 6).

Определитель состоит из таблиц для определения. Обычно вначале помещают таблицу для определения семейств, потом идут таблицы определения рода и только после этого определение вида в пределах рода.

Определители и «флоры» построены обычно по дихотомическому (вильчатому) принципу: они состоят из пронумерованных ступеней. Ступень включает два взаимоисключающих диагноза — «тезу» и «антитезу». Выбор одного из этих диагнозов в соответствии с признаками исследуемого растения и составляет сущность определения.

При определении необходимо руководствоваться следующими правилами:

- перед определением необходимо проанализировать все признаки растения;

- в ходе определения нужно внимательно читать диагнозы, тезы и антитезы каждой ступени и учитывать весь комплекс признаков;

- при встрече с незнакомым термином необходимо выяснить его значение по морфологическому справочнику определителя или другим пособиям (ПРИЛОЖЕНИЕ 7).

Особенности определения растений некоторых систематических групп

Собирая злаки и осоки, необходимо помнить, что особь у них обычно представляет собой куст или систему связанных между собой парциальных кустов. В состав куста могут входить как цветоносные, так и вегетативные побеги разного облика — удлиненные, укороченные (розеточные, полурозе- точные), надземные, подземные (корневища). Листья на этих побегах могут быть неодинаковыми по форме и строению.

При морфологическом анализе злака необходимо сразу же выявить существенные для определения признаки: тип соцветия, строение колоска, особенности листьев (пластинка, ее форма, влагалище и степень срастания его краев, язычок) на цветоносных и вегетативных побегах, а также общий тип строения дернины.

При морфологическом анализе осок выясняют: расположение в соцветиях (колосках) мужских и женских цветков, форму, облик, окраску колосков, их положение на цветоносе; форму мешочка (при цветке или плоде) надо зарисовагь; отметить форму листьев, наличие влагалищных листьев (без пластинок) на цветоносах и вегетативных побегах, наличие корневищных побегов.

Источник

2.2. Инструкция по технике безопасности

В период полевой практики студенты обязаны соблюдать следующие правила:

1. Заезд и отъезд к месту проведения полевой практики разрешается только в присутствии руководителя практики или с его разрешения и дополнительного инструктажа по правилам проезда. Проезд разрешается только в рейсовом транспорте (автобус, пригородные и пассажирские поезда).

2. Самостоятельный отъезд с мест практики запрещен, как и самостоятельные отлучки с территории базы.

3. На территории базы соблюдать распорядок дня, определенный руководителем практики.

4. Особо соблюдать требования по пребыванию на воде. Купание разрешается в местах, специально отведенных и в присутствии руководителя.

5. Во время экскурсии безукоризненно выполнять требования преподавателя. Самовольный уход с экскурсии запрещен. В случае отставания от подгруппы и потере ориентации оставаться на маршруте, ожидая возвращения подгруппы, или руководителя.

6. При организации выездной практики на территории базы соблюдать правила гигиены: территория должна иметь яму для накопления отходов, по отъезду яма засыпается.

7. Строго запрещается курить в палатках, зажигать свечи. Для освещения пользоваться фонариком.

2.3. Правила сбора растений в природе

1. Растения для гербария собирают обычно в сухую погоду. Растения, собранные в сырую погоду, быстро темнеют. Редкие и нуждающиеся в охране виды могут собираться в единичных экземплярах с разрешения руководителя практики.

2. Для гербария берут неповрежденные растения со всеми их частями – надземными и подземными побегами, корнями, цветками или плодами. У деревьев и кустарников срезают отдельные побеги (до 30 см длины).

3. Сбор водных растений отличается от сбора сухопутных. Под плавающие в воде растения аккуратно подведите лист плотной бумаги и постепенно поднимайте его (это позволяет сохранить естественное расположение частей растения). Вместе с этим листом растение закладывается в гербарную рубашку. Для морфологического описания и определения растения берут отдельно, их помещают в полиэтиленовый мешок. При этом надо позаботиться о сохранности цветков, положив в дополнительный экземпляр соцветия или цветка, который можно было бы разбирать в ходе определения. После экскурсии эти растения сразу же ставят в банку с водой.

3. Подземные органы растений осторожно освобождают от почвы. Толстые корни или корневища разрезают вдоль, оставляя лишь половину.

4. Выкопанное и освобожденное от почвы растение закладывают в «рубашку», разложив ботаническую папку на ровном месте. Растение аккуратно укладывают на правой стороне «рубашки» (один лист и цветок переворачивают обратной стороной), затем вкладывают этикетку. Если растение еще не определено, оставляют на этикетке две верхние строчки свободными (после определения растения в этикетку заносят его название и указывают все необходимые данные). Прикрывают растение левой стороной «рубашки», подводя ее под отворот правой (заложенные растения не должны выходить за пределы «рубашки»). Папку затягивают шнуром. В «рубашку» помещают растения одного вида.

5. Высокие побеги перегибают под острым углом. Если растение значительно крупнее и его невозможно полностью поместить на гербарном листе, его сохраняют в виде фрагментов (корня, корневища, вегетативной и генеративной части побега).

Источник

Глава I

При исследовании растительного компонента, населяющего изучаемое местообитание, необходимо охарактеризовать структуру сообщества, т.е. определить встречающиеся в местообитании виды и численность популяции каждого вида. Как правило, для получения более точных результатов используются методы, требующие больших затрат времени, поэтому необходимо ясно представить цель предстоящих исследований и, если это возможно, применять методы, не нарушающие естественных сообществ. Используемые методы отбора и регистрации образцов, должны быть достоверны и, как говорится, «ни один камень не должен остаться нетронутым» (при условии, что его вернут на место).

При записи данных все виды растений, поддающиеся определению, определяют прямо в поле, пользуясь, если нужно, определителями. Собирать надо только те виды, о которых известно, что они широко распространены в данной местности и не относятся к редким (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 2). Растения необходимо определять с максимально возможной точностью, т.е. до видов. Часто это сделать невозможно, тогда надо постараться установить их принадлежность к определенному классу, порядку или семейству.

Список всех видов, населяющих данное местообитание, дает некоторое представление о многообразии структуры сообщества, о его видовом разнообразии или богатстве. Степень разнообразия может считаться полностью выявленной только тогда, когда установлена численность организмов каждого вида (размер популяции).

Полученные качественные и количественные данные о местообитании зависят от особенностей методов отбора образцов и оценки численности. Существует несколько моментов, которые необходимо учитывать при сборе растений:

- Следует изучить свод законов области, вышедших за последнее время и ознакомиться со списком растений, которые занесены в Красную книгу области и Российской Федерации (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 2).

- Прежде чем начать сбор растений, например, на особо охраняемой природной территории (ООПТ), необходимо получить разрешение е соответствующей инстанции.

- Местообитание, в котором проводится сбор по возможности необходимо оставить ненарушенным, нужно вернуть, например, на прежнее место камни, дерн, бревна и т.п.

4. При необходимости отбора организмов для определения, нужно брать как можно меньшее число особей. Если численность особей в исследуемом месте не высока, необходимо воспользоваться фотоаппаратом, сделав ряд снимков крупным планом важных в систематическом отношении признаков растения, таких как цветок, листья, стебель и плоды, которые лучше всего фотографировать на макросъемке и в разных ракурсах, чтобы получить более точное представление о виде. Необходимо также сфотографировать и общий вид растения.

7. Во время сбора растений необходимо записывать как можно больше сведений о топографии местообитания и климатических условиях, так как эта информация может иметь отношение к собранному материалу. Следует регистрировать такие особенности местообитания:

а) характер горной породы или субстрата (травостой, ил, почва и т.д.);

б) характер местности (например, плоская поверхность, обращена на юг, угол наклона и т.д.);

в) приуроченность к речной системе собранного вида (например, правый берег р. Северский Донец и т.п.)

д) профиль почвы, ила или песка;

е) температура субстрата, воды и воздуха;

и) относительная влажность воздуха;

к) интенсивность освещенности (например, тень или открытое пространство, показания можно снять измерительным прибором);

л) скорость и направление ветра (тихий, легкий бриз, буря, юго- западное направление);

Источник