Механические свойства древесины

К механическим свойствам древесины относятся: прочность, твёрдость, жёсткость, ударная вязкость и другие.

Прочность – способность древесины сопротивляться разрушению от механических усилий, характеризующихся пределом прочности. Прочность древесины зависит от направления действия нагрузки, породы дерева, плотности, влажности, наличия пороков.

Существенное влияние на прочность древесины оказывает только связанная влага, содержащаяся в клеточных оболочках. При увеличении количества связанной влаги прочность древесины уменьшается (особенно при влажности 20-25%). Дальнейшее повышение влажности за предел гигроскопичности (30%) не оказывает влияния на показатели прочности древесины. Показатели пределов прочности можно сравнивать только при одинаковой влажности древесины. Кроме влажности на показатели механических свойств древесины оказывает влияние и продолжительность действия нагрузок.

Вертикальные статические нагрузки – это постоянные или медленно возрастающие. Динамические нагрузки, наоборот, действуют кратковременно. Нагрузку, разрушающую структуру древесины, называют разрушительной. Прочность, граничащую с разрушением, называют пределом прочности древесины, её определяют и измеряют образцами древесины. Прочность древесины измеряют в Па/см² (кгс на 1 см²) поперечного сечения образца в месте разрушения, (Па/см² (кг с/см²).

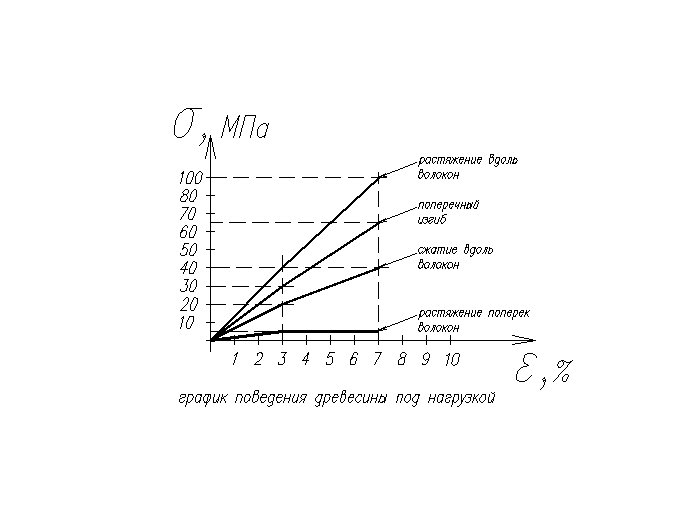

Сопротивление древесины определяют как вдоль волокон, так и в радиальном и тангенциальном направлении. Различают основные виды действий сил: растяжение, сжатие, изгиб, скалывание. Прочность зависит от направления действия сил, породы дерева, плотности древесины, влажности и наличия пороков. Механические свойства древесины приведены в таблицах.

Чаще всего древесина работает на сжатие, например, стойки и опоры. Сжатие вдоль волокон действует в радиальном и тангенциальном направлении (рис. 1).

Предел прочности на растяжение. Средняя величина предела прочности при растяжении вдоль волокон для всех пород составляет 1300 кгс/см². На прочность при растяжении вдоль волокон оказывает большое влияние строение древесины. Даже небольшое отклонение от правильного расположения волокон вызывает снижение прочности.

Прочность древесины при растяжении поперёк волокон очень мала и в среднем составляет 1/20 часть от предела прочности при растяжении вдоль волокон, то есть 65 кгс/см². Поэтому древесина почти не применяется в деталях, работающих на растяжение поперёк волокон. Прочность древесины на растяжение поперёк волокон имеет значение при разработке режимов резания и режимов сушки древесины.

| Рис. 1. Испытание механических свойств древесины на сжатие: а – вдоль волокон; б – поперек волокон – радиально; в – поперек волокон – тангенциально. |

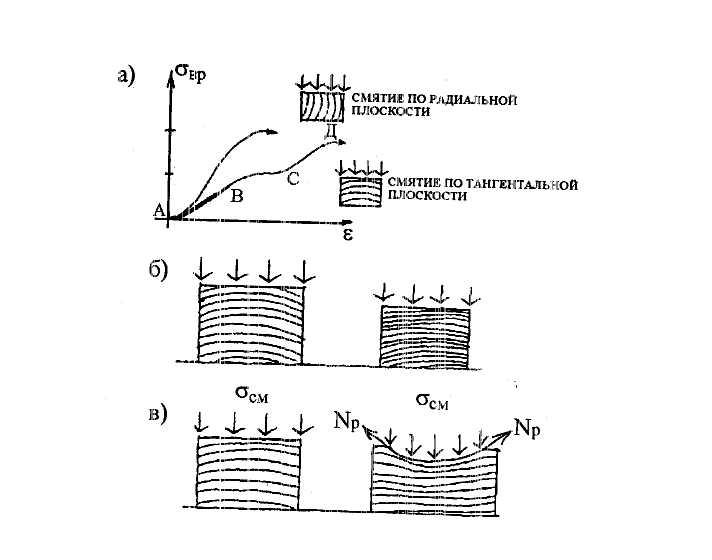

Предел прочности при сжатии. Различают сжатие вдоль и поперёк волокон. При сжатии вдоль волокон деформация выражается в небольшом укорочении образца. Разрушение при сжатии начинается с продольного изгиба отдельных волокон, которое во влажных образцах из мягких и вязких пород проявляется как смятие торцов и выпучивание боков, а в сухих образцах и в твёрдой древесине вызывает сдвиг одной части образца относительно другой.

Средняя величина предела прочности при сжатии вдоль волокон для всех пород составляет 500 кгс/см².

Прочность древесины при сжатии поперёк волокон ниже, чем вдоль волокон примерно в 8 раз. При сжатии поперёк волокон не всегда можно точно установить момент разрушения древесины и определить величину разрушающего груза.

Древесину испытывают на сжатие поперёк волокон в радиальном и тангенциальном направлениях. У лиственных пород с широкими сердцевинными лучами (дуб, бук, граб) прочность при радиальном сжатии выше в полтора раза, чем при тангенциальном; у хвойных – наоборот, прочность выше при тангенциальном сжатии.

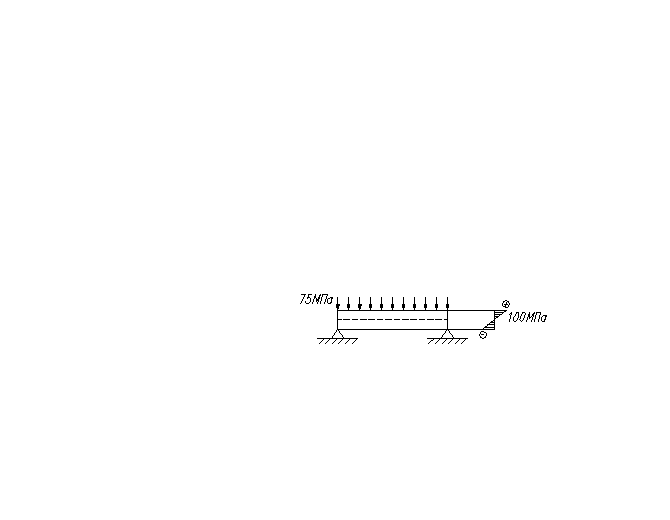

| Рис. 2. Испытание механических свойств древесины на изгиб. |

Предел прочности при статическом изгибе. При изгибе, особенно при сосредоточенных нагрузках, верхние слои древесины испытывают напряжение сжатия, а нижние – растяжения вдоль волокон. Примерно посередине высоты элемента проходит плоскость, в которой нет ни напряжения сжатия, ни напряжения растяжения. Эту плоскость называют нейтральной; в ней возникают максимальные касательные напряжения. Предел прочности при сжатии меньше, чем при растяжении, поэтому разрушение начинается в сжатой зоне. Видимое разрушение начинается в растянутой зоне и выражается в разрыве крайних волокон. Предел прочности древесины зависит от породы и влажности. В среднем для всех пород прочность при изгибе составляет 1000 кгс/см², то есть в 2 раза больше предела прочности при сжатии вдоль волокон.

| Рис. 3. Сдвиг древесины: а – вдоль волокон; б – перпендикулярно волокнам. |

| Рис. 4. Сдвиг деталей: а – обыкновенный; б – двойной. |

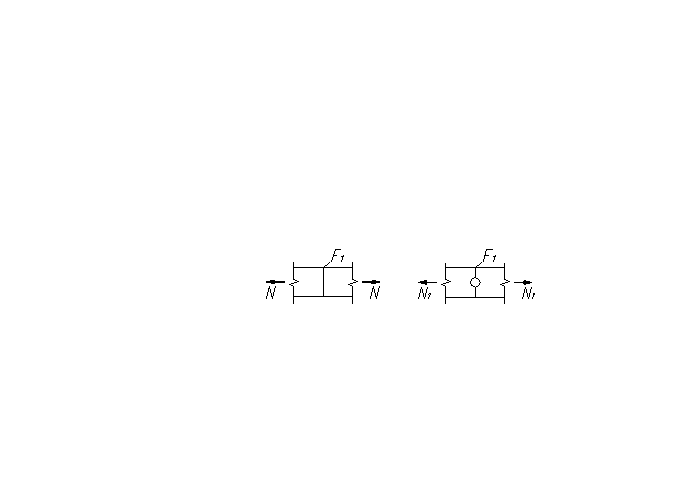

Прочность древесины при сдвиге. Внешние силы, вызывающие перемещение одной части детали по отношению к другой, называют сдвигом. Различают три случая сдвига: скалывание вдоль волокон, поперёк волокон и перерезание.

Прочность при скалывании вдоль волокон составляет 1/5 часть от прочности при сжатии вдоль волокон. У лиственных пород, имеющих широкие сердцевинные лучи (бук, дуб, граб), прочность на скалывание по тангенциальной плоскости на 10-30% выше, чем по радиальной.

Предел прочности при скалывании поперёк волокон примерно в два раза меньше предела прочности при скалывании вдоль волокон. Прочность древесины при перерезании поперёк волокон в четыре раза выше прочности при скалывании.

| Рис. 5. Направление сил в деревянной конструкции, находящейся под нагрузкой: 1 – сдвиг на скалывание; 2 – сжатие; 3 – растяжение; 4 – изгиб; 5 – сжатие. |

Твёрдость — это свойство древесины сопротивляться внедрению тела определённой формы. Твёрдость торцовой поверхности выше твёрдости боковой поверхности (тангенциальной и радиальной) на 30% у лиственных пород и на 40% у хвойных. По степени твёрдости все древесные породы можно разделить на три группы: 1) мягкие – торцовая твёрдость 40 МПа и менее (сосна, ель, кедр, пихта, можжевельник, тополь, липа, осина, ольха, каштан); 2) твёрдые – торцовая твёрдость 40,1-80 МПа (лиственница, сибирская берёза, бук, дуб, вяз, ильм, карагач, платан, рябина, клён, лещина, орех грецкий, хурма, яблоня, ясень); 3) очень твёрдые – торцовая твёрдость более 80 МПа (акация белая, берёза железная, граб, кизил, самшит, фисташки, тис).

Твёрдость древесины имеет существенное значение при обработке её режущими инструментами: фрезеровании, пилении, лущении, а также в тех случаях, когда она подвергается истиранию при устройстве полов, лестниц перил.

Твёрдость древесины

Эбеновое дерево

Источник

3. На прочность древесины влияет ее влажность

При увеличении влажности от 0 до точки насыщения волокон (

,

В12 – предел прочности при стандартной влажности (12%);

Вw – предел прочности при фактической влажности;

— коэффициент, который зависит от вида напряженного состояния;

Эта формула справедлива от 8 до 23% влажности.

4. На прочность древесины оказывает влияние температура

Предел прочности древесины при любой влажности уменьшается при увеличении температуры, но замороженная древесина хрупкая и имеет низкое сопротивление ударному изгибу. Стандартная температура для испытания древесины на прочность равна

(для древесины сосны)

— фактическая температура

Перерасчет осуществляется в следующей последовательности:

1.4. Работа древесины на растяжение, сжатие и поперечный изгиб

Растяжение

Максимальный предел прочности в стандартных образцах древесины наблюдается при растяжении вдоль волокон (100 МПа). Диаграмма растяжения до 40 МПа имеет незначительную кривизну и принимается прямой линией. Это значение принимается за предел пропорциональности, при котором определяется начальный модуль упругости. Е=(1,1-1,4)*10 4 МПа Значительное влияние на предел прочности при растяжении вдоль волокон оказывают пороки древесины (сучки, косослой). При размере сучка в ¼ стороны элемента предел прочности древесины при растяжении снижается более, чем на 70%. Отрицательное влияние на предел прочности оказывают концентраты напряжений (отверстия, врезки), в этом случае прочность элемента будет меньше, чем определяемая по площади нетто. То есть древесина в месте концентрата ведет себя как менее прочный материал. Это учитывается в расчетах путем введения коэффициента условия работы m0 = 0,8.

Поперечный изгиб

Источник