3 Определение прироста древесного ствола

Цель работы — изучить классификацию прироста, способы определения различных видов прироста, технологию расчета абсолютного и относительного прироста по основным таксационным показателям у срубленного и растущего дерева. Исходные данные исполнитель берет из карточки модельного дерева.

3.1 Прирост ствола срубленного дерева

Под приростом понимают увеличение размеров, и массы ствола дерева за определенный период времени. Различают два вида прироста: текущий и средний. Как тот, так и другой могут быть выражены абсолютным значением или представлены процентом прироста.

Текущий прирост есть увеличение показателя за сравнительно короткий отрезок времени. Он может быть учтен за год, тогда его называют текущим годичным, за небольшой период (3-5 или 10 лет) — называют текущим периодическим или вычислен как средний за год из небольшого периода — текущий среднепериодический. Математическое выражение названных видов прироста может быть представлено в виде выражений:

где Zтп г Zтп n ,Zтп — абсолютный текущий прирост годичный, периодический и среднепериодический по любому таксационному показателю;

ТПа — значение таксационного показателя в возрасте а лет;

TПa-1 — значение таксационного показателя в возрасте один год назад;

ТПa—n — значение таксационного показателя n лет назад; n — период, за который учитывается прирост;

Ртп — процент текущего прироста по любому таксационному показателю (ТП).

Средний прирост — это увеличение таксационного показателя, в среднем за год в течение всей жизни дерева. Обычно его рассчитывают в абсолютном выражении по формуле: Zтп = ТПа/а

где а — возраст дерева, лет.

При определении среднего прироста по диаметру (Zd) и по площади сечения общий возраст дерева (а) следует уменьшить на число лет, которое понадобилось дереву для достижения высоты груди (1,3 м).

Ход работы. Для определения прироста по объему у ствола срубленного дерева предварительно находят диаметр на серединах секций, который был у ствола n лет назад, пользуясь формулой:

da — диаметр без коры в настоящее время;

Zd n — прирост по диаметру за п лет, см.

По срединным диаметрам определяют объемы секций, вычисляют также объем вершинки. Суммируя объемы секций и вершинки, получают объемы ствола в возрасте а и а-n лет. Текущий периодический прирост вычисляют по формуле: Zv n =Va-Va—n; разделив Zv n на n лет, получают текущий среднепериодический прирост ствола по объему (Zv) по формуле:

Процент прироста по объему вычисляют по формуле Пресслера:

Аналогично вычисляют процент текущего среднепериодического прироста по диаметру на высоте груди (Pd), площади сечения (Pg) и высоте ствола (Ph). Исходные данные для расчета всех значений прироста берут из карточки модельного дерева.

3.2 Таксация прироста ствола растущего дерева

Потребность в определении прироста растущего дерева возникает в процессе изучения эффективности проведения различных лесохозяйственных мероприятий. Это может быть учет влияния рубок ухода за лесом, выполнения лесомелиоративных работ, реконструкция малоценных насаждений, внесение удобрений, селекционное испытание сортов и т.д.

Из всех таксационных показателей на растущем дереве непосредственно может быть измерен лишь диаметр ствола на высоте груди и прирост по диаметру. По ним вычисляют площадь сечения и прирост по площади сечения, но прирост по диаметру и площади сечения не дает полной картины хозяйственного эффекта, поэтому пользуются приростом по объему. Существует много способов определения Zv и Pv у растущего дерева. В настоящей работе рассматриваются лишь некоторые способы, известные в учебной литературе.

Способ Пресслера. В основе этого способа лежит известная в теории таксации его же формула определения процента прироста

Pv = (r x – (r-1) х ) / (r x + (r-1) х )·200/n,

где r — относительный диаметр, получаемый делением диаметра на высоте груди без коры (d) на текущий прирост по диаметру за n лет (Zd n ):

где х — показатель степени, изменяющийся от 2 до 3 1/3. Он зависит от энергии роста дерева в высоту и протяжения кроны по стволу.

Для практического использования этого способа автор разработал соответствующие таблицы, по которым определяется категория дерева (табл.3) и процент n — годичного прироста (табл.4).

Таблица 3 — Категория дерева (по Пресслеру)

Протяжение кроны по стволу

Категория дерева при энергии роста в высоту

Источник

2 Оценочные показатели отдельного дерева

Отдельное дерево является самостоятельным объектом дендрометрии, требующим специальных методов изучения, качественной и количественной оценки.

Деревья, подобранные в насаждении в соответствии с заранее рассчитанными или глазомерно-оцениваемыми средними таксационными показателями (диаметром, высотой, формой я др.), называют модельными деревьям

Отдельные деревья, подобранные в древостое методом случайной выборки, называют учетными деревьями.

Модельные и учетные деревья в производственной и научно-исследовательской работе используются, как правило, для таксации целых древостоев, т.е. такие деревья являются малыми выборками по отношению ко всему древостою. По ним оценивают запас, выход сортиментов, прирост запаса и другие таксационные показатели древостоев.

Устанавливают следующие таксационные показателя дерева:

1) длина срубленного (l) и высота (h) растущего дерева;

3) площадь поперечного сечения древесного ствола(g);

2.1. Определение оценочных показателей ствола срубленного дерева

2.1.1. Подбор, разделка и обмер модельных (учетных) деревьев

По предварительно рассчитанным диаметрам и высотам, а также с учетом средних параметров кроны и сбежистости ствола, подбирают модельные деревья.

При подборе моделей допускаются отклонения от расчетных по диаметру — на 1/2 ступени, по высоте — не более-3-5 %. Следует, особенно внимательно относится к подбору модельных деревьев по форме – они должны быть средними. Это, как правило, деревья со средней протяженностью кроны. Нельзя брать деревья расположенные вблизи дорог, прогалин, просек и других открытых пространств. Ошибки, допущенные при этом, особенно при ограниченном числе срубаемых моделей, могут, повлечь за собою значительные погрешности в определении запаса, выхода сортиментов и прироста древостоев.

Перед тем, как спилить дерево, необходимо выполнить некоторые измерения на корню. Прежде всего, нанести на схеме его место нахождение среди соседних деревьев (может представить интерес при анализе его роста); обмерить крону по направлениям С-Ю, В-З; по стволу прочертить мелом с какой-либо стороны (северной, южно или иной) продольную линию, чтобы в последующем измерять диаметры в одном и том же направлении на разных высотах; отметить пояском (мелом) высоту груди (1,3 м) от корневой шейки. Все записи заносят в бланк карточки модельного дерева. Помимо названных подготовительных моментов, в бланках делают ряд записей общего характера (№ п/п), порода, класс роста и т. д. — см. пункты бланка).

Далее очищают основание дерева до шейки корня, подготавливают рабочее место и приступают к валке, соблюдая правила техники безопасности.

На спиленном стволе отмечают начало живой кроны, прочерчивают далее линию по стволу, обозначающую направление измерения диаметров, обрубают сучья, которые укладывают в кучи для обмера. Измеряют рулеткой длину ствола, отмечают мелом 0,1; 0,25; 0,50 и 0,75 длины ствола (от комля) для замера диаметров. Далее на стволе отмечают середины принятых секций – места обмера диаметров и прироста. Общепризнанно, что ствол необходимо разметить на 8-12 секций, в соответствии с этим устанавливается длина секций.

Практически она принимается равной:

0,5 м — при общей длине ствола менее 5-7 м;

1,0 м — при длине ствола 8-14 м;

2,0 м — при длине 15 м и более.

При 2-метровых секциях середины секций, считая от комля, будут I я — на I м, 2 я — на 3 м, 3 я — на 5 м, 4 я — на 7 м и т.д.

На середине секций, на высоте груди, у корневой шейки и в конце последней секции (начало вершины) берут спилы. На спилах диаметры измеряют в 2-х взаимно перпендикулярных направлениях в коре и без коры, замеряют прирост по диаметру за «п» лет (3, 5 или 10 лет). Данные измерений записывают в карточку модельного дерева.

Затем определяют прирост по высоте за «а» лет методом постепенного отпиливания вершинки или (у сосны) по мутовкам.

В заключение ствол размечают на сортименты в соответствия с требованиями действующих ГОСТов. В карточке записывается название сортимента, его длина, диаметр в верхнем отрубе без коры — для деловых сортиментов, или в коре — для дров и основания вершинки.

2.1.2. Обработка карточки модельного дерева

При обработке карточки модельного дерева (табл. 1) ставится цель вычислить его объем, прирост и выход сортиментов. Кроме того, вычисляют показатели, характеризующие форму и полнодревесность.

Объем ствола вычисляют по сложной формуле срединного сечения (секционным способом). Объем ствола получается суммированием объемов отдельных секций (в примере — секции двухметровые) и объема вершинки.

Объем отдельной секции (V) равен произведения площади сечения на средине секции () и длины секции (l):

Практически работа намного упрощается, так как можно воспользоваться таблицей площадей сечений, т.е. таблицей площадей кругов или объемы 2-х метровых секций м 3 , по срединному диаметру в см и мм (таблицы в приложениях 3 и 4).

По диаметру в см и мм из приложения 3 берут площадь сечения в см 2 , эту величину удваивают и переносят запятую влево на 4 знака, получая таким образом объем цилиндра (секции) в м 3 . Если секции 1-метровые, то из таблиц берут готовый результат, выражая его в м 3 .

Объем вершинки определяется по формуле конуса:

V=gв* lв / 3

где gв, lв — соответственно площадь сечения основания вершинки и ее длина.

Объем вершинки можно определить по таблице в приложении 5 – «Объемы вершин стволов по длине и диаметру основания вершины».

Такие вычисления производятся для объема ствола в настоящее время в коре и без коры, а такие для объема «п» лет назад. Для этого используют соответствующие диаметры секций (гр. 25, 26,28).

Объем ствола «п» лет назад используется в последующем для вычисления текущего прироста по объему. Период «п» принимается равным 5 или 10 годам, но может быть и иным, что определяется целью работы. Сначала вычисляют диаметры на серединах секции в возрасте а-п лет, вычитая от диаметров настоящих без коры прирост по диаметру,

Объем сортиментов определяют секционным способом, Например: при длине комлевого сортимента (подтоварника), равной 5 м, его объем складывается из объема первой секции (2 м) = 0,0163 м 3 ,

второй секции (2 м) = 0,0154 м 3

1/2 третьей секция (I м) = 0,0072 м 3

При этом надо помнить, что объемы деловых сортиментов вычисляются без коры, а дров и отходов — в коре. Суммируя объемы деловых сортиментов, получают объем деловой части ствола. Объем коры деловой части (отходы) равен:

где: -Vв/к -общий объем ствола в коре;

-Vдел — суммарный объем деловых сортиментов;

-Vдр — объем дровяной части отвода.

Текущий (средне-периодический) прирост стволовой части вычисляется по формуле:

Zv=

где Vа — объем ствола без корн в настоящее время;

V а-п— то же в возрасте а-п лет;

п — принятый период, лет;

а — возраст дерева, лет.

Zv= (м 3 )

Средний прирост вычисляется по формуле:

Z=Va/a= 0.0812/42=0.00193(м 3 ).

Другие таксационные показатели, предусмотренные в карточке модельного дерева, вычисляют по мере необходимости и имеют познавательное значение. В некоторых случаях они используются при разработке лесотаксационных нормативов (таблиц для определения объема стволов, таблиц объема и сбега и др.).

Видовое число — это показатель полнодревесности ствола.

Численно он представляет собою отношение объема ствола к объему одномерного цилиндра, имеющего высоту, равную высоте ствола, а площадь сечения равную площади сечения ствола на высоте груди:

f=

Пример: fв/к = =0.0903/0.1534= 0.585

Видовая высота — это произведение высоты и видового числа (hf).

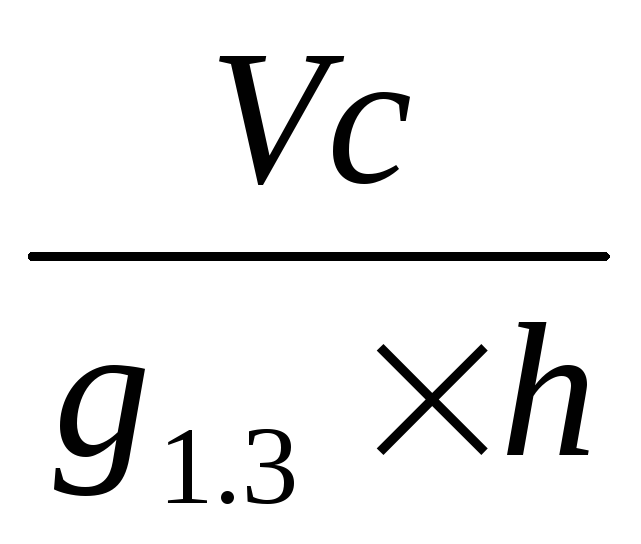

В примере (п. 41) — видовая высота 5 лет назад равна 9,5. Удобнее ее получить из формулы: V=g1.3 hf

откуда hf=V/g1.3

Здесь объем ствола берется в возрасте а-5 лет, а площадь сечения на высоте груди так; в возрасте а-5 лет (см. п. 36).

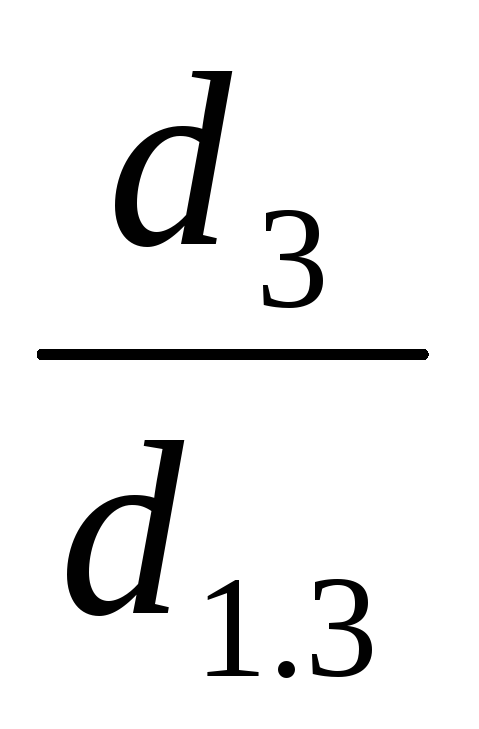

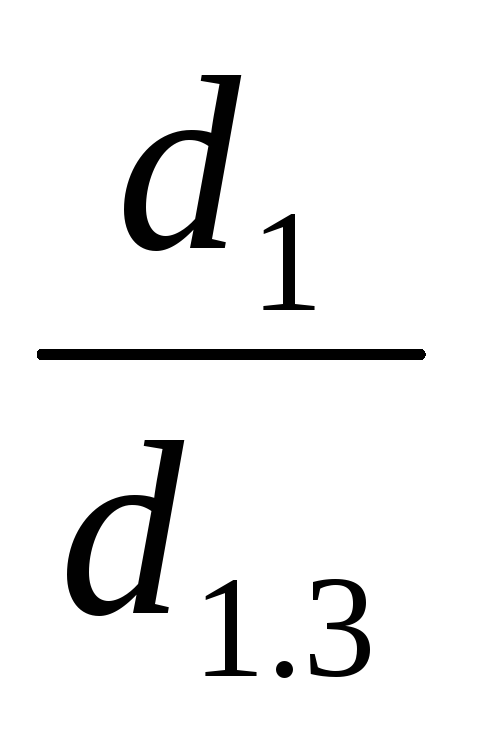

Коэффициенты формы — показатели сбежистости ствола, его формы. Численно они представляют отношение диаметров, взятых на долях высоты (0,1h, 1/4 h, 1/2 h 3/4 h) к диаметру на высоте груди.

q0,1 =

Источник