Бархат амурский, или амурское пробковое дерево

Бархат амурский распространен в Приморском крае и в лесах южной части Хабаровского края, в Амурской области, юго-западной части Сахалина, произрастает также в Корее и Китае. Растет обычно единичными деревьями или группами и куртинами в долинах рек, по склонам сопок, в смешанных, лиственных и горных лесах, на богатых, хорошо дренированных почвах. В долинных ильмово-ясеневых лесах Приморья часто встречается вместе с ильмом долинным, кедром корейском, пихтой цельнолистной, ясенем маньчжурским, орехом маньчжурским, липой амурской и входит в первый ярус древостоя. Растет также в кедрово-широколиственных лесах, реже встречается в елово- кедровых лесах и очень редко в горных кедровниках. Доживает бархат амурский до 300 лет.

Представители рода бархат (Phellodendron) принадлежат к семейству рутовых (Rutaceae). В составе рода около 10 видов, но для нас наибольший интерес представляет бархат амурский, или амурское пробковое дерево (иногда его называют бархатным деревом).

Бархат амурский (Phellodendron аmurense) – двудомное листопадное дерево высотой до 30 м, на чаще всего до 20-25 м, в северных районах своего ареала растет небольшим деревцем. Крона у него широкая, раскидистая. Кора на молодых деревьях светло-серая, а на старых она приобретает темно-серую окраску и становится морщинистой, бархатной, с сильно развитым пробковым слоем. Изнутри кора ярко-желтая, а пробковый слой светло-бурый. Один сантиметр пробки нарастает (по радиусу) в среднем за 50 лет. Но в зависимости от условий продолжительность этого процесса колеблется от 32 до 72 лет.

По рисунку коры различают деревья с пластинчатой, ромбовидной или ясеневидной корой. Деревья с ясеневидной корой дают самую лучшую пробку, а с пластинчатой корой являются наиболее продуктивными.

Листья у бархата амурского сложные, непарноперистые, расположены очередно, состоят из 7-13 овальных, остроконечных листочков и появляются на деревьях в мае. При растирании листья издают неприятный запах.

Цветет бархатное дерево в июне-июле, после полного облиствения. Цветки у него раздельнополые. Мелкие (до 1 см в диаметре), зеленоватые, с двойным околоцветником. Венчик состоит из 5-6 свободных, зеленых, позже буреющих лепестков. Соцветие метельчатое. Опыление происходит при помощи ветра и насекомых, поскольку бархат является хорошим медоносом.

Плоды – шаровидные костянки с сочным околоплодником, до 1 см в диаметре, в спелом виде черные, блестящие, смолистые, с сильным запахом. Созревают они в сентябре и долго остаются на дереве, склевываются птицами, которые и распространяют их на далекие расстояния. На открытых местах бархат амурский начинает плодоносить с 7-10-летнего возраста, а в густых насаждениях – гораздо позже. Плодоносит ежегодно и обильно. Благодаря ежегодному и довольно обильному плодоношению естественное возобновление его на открытых и хорошо минерализованных участках (вырубках, гарях, обочинах лесовозных дорог и т.д.) протекает успешно.

Бархат амурский является довольно светолюбивой породой, поэтому высаживать его рекомендуется на хорошо освещенном месте. К почвам и влажности он не требователен. В местах естественного произрастания предпочитает свежие перегнойно-аллювиальные почвы долин, выносит временное переувлажнение, но на болотах не растет. Без проблем переносит засуху.

Корневая система на свежих глубоких почвах мощная, с хорошо развитым стержневым корнем. На подзолистых, суглинистых и глинистых, а также маломощных щебнистых почвах стержневой корень развивается слабо, а его рост замедляется интенсивно растущими боковыми корнями.

В молодом возрасте бархат амурский страдает от заморозков, но позже становится достаточно морозоустойчивым. При посадке его у себя на участке следует учесть все эти особенности и отводить ему хорошо освещенное, защищенное от северных ветров место. Особого ухода бархатное дерево не требует. Не помешают подкормки минеральными и органическими удобрениями, а в холодные, бесснежные зимы его необходимо защитить от подмерзания.

Бархат амурский хорошо размножается семенами. Сероватые или черно-коричневые семена сохраняют всхожесть в течение 2-3 лет. Для весеннего посева они нуждаются в предварительной стратификации в течение 2-2,5 месяцев. Возможно размножение корневыми отпрысками и порослью от пня, если его диаметр не превышает 30 см. более толстые пни поросли не дают.

Примерно с середины XX столетия бархат амурский стали широко разводить в садах и парках многих областей Европейской части России, в Беларуси, Украине, странах Балтии, а также странах Западной Европы. Практически всюду он хорошо растет, цветет и плодоносит. Иногда морозом повреждаются концы однолетних побегов. Растение способствует очистке воздуха от бактерий и поэтому очень ценится в садово-парковом строительстве.

Из бархата амурского получают древесину и пробку. Пробку заготавливают для промышленных целей с середины июня до середины августа, когда она хорошо отстает от луба. Снимают пробку с нижней, двухметровой части ствола. Новый пробковый слой нарастает не раньше, чем 17-23 года после первого съема. Пробка второго съема по качеству значительно превосходит первую.

Древесина бархата амурского ядровая, легкая и мягкая, светло-коричневого цвета с золотистым оттенком, устойчива к гниению. Она идет на изготовление линолеума и линкруста, используется также при изготовлении фанеры, мебели, из нее делают лыжи и различные поделки.

Но, кроме этого, бархат амурский применяют и для других целей. В местах естественного произрастания листья бархата амурского служат кормом для пятнистых оленей. Эфирное масло плодов обладает фитонцидным действием, что дает возможность применять их как инсектицид в борьбе с яблонной плодожоркой. Вытяжки из различных частей растения окрашивают ткани и кожу в зеленый цвет. Источником желтой краски для шелка, хлопка и льна является луб.

Это растение – ценный медонос и дает очень целебный мед.

Источник

Ценный подарок для людей – пробковое дерево

Каждый раз, откупоривая хорошее вино, люди не обращают внимания на пробку и равнодушно выбрасывают ее в мусор. Но иногда стоит остановиться и представить себе могучее пробковое дерево, чтобы оценить дар природы. Ведь ее дарами наполнена вся земля и многие из них людям незнакомы. Попробуем ближе познакомиться с удивительным растением, из которого делают не только пробки для вина.

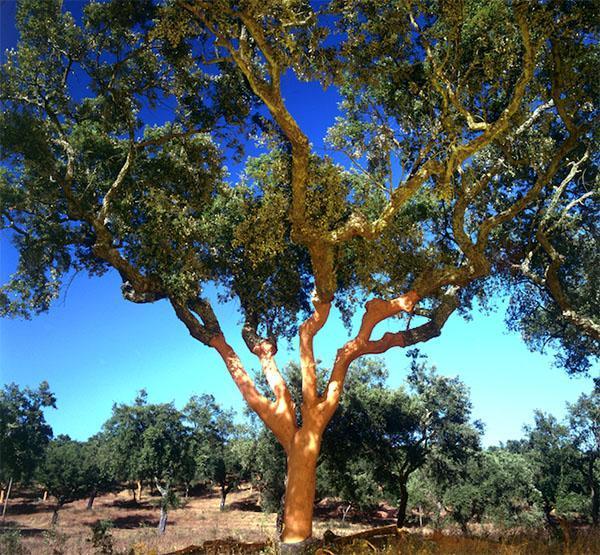

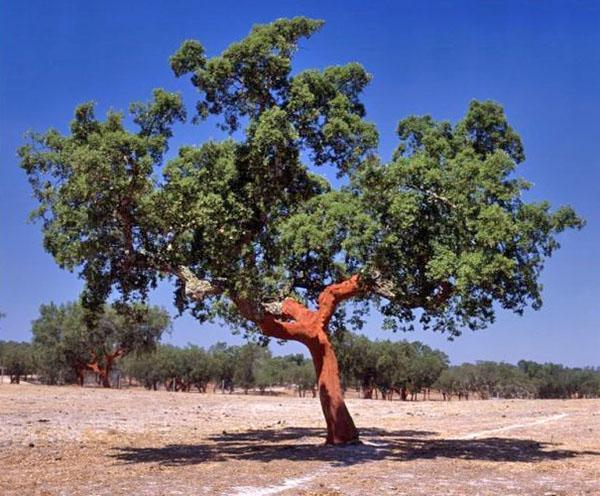

Общие черты величественного растения

Пробковое дерево относится к семейству «Буковые» и является вечнозеленым растением. Его высота нередко превышает 20 метров. Диаметр ствола взрослого дерева – 100 см. Листья у него темно-зеленого цвета. Края зубчатые. Форма – продолговатая. Наружная сторона листовой пластины имеет блестящую поверхность и сероватый отлив. В целом листья и ветви создают широкую крону раскидистого характера.

Когда наступает май, на дереве появляются милые цветочки. Со временем из них образуются плоды – желуди. Они растут на одной плодоножке по 2 или 3 штуки. Вытягиваются приблизительно до 3 см, а в толщину полтора сантиметра. Созревают плоды в течение одного календарного года.

Пробковое дерево растет очень медленно. Когда ему около 25 лет, считается, что наступил период зрелости. Продолжительность жизни растения составляет приблизительно 300 лет. Некоторые экземпляры доживают и до 400. Вот бы людям жить столько!

Чаще всего деревья, которым больше 250 лет выкорчевывают, поскольку они теряют уникальность своей коры.

В природе существует два вида таких деревьев:

На Дальнем Востоке произрастает его дальний родственник – Бархат Амурский, который тоже называют пробковым деревом. Его кору хоть и используют в промышленных целях, но по качеству он уступает оригинальному растению.

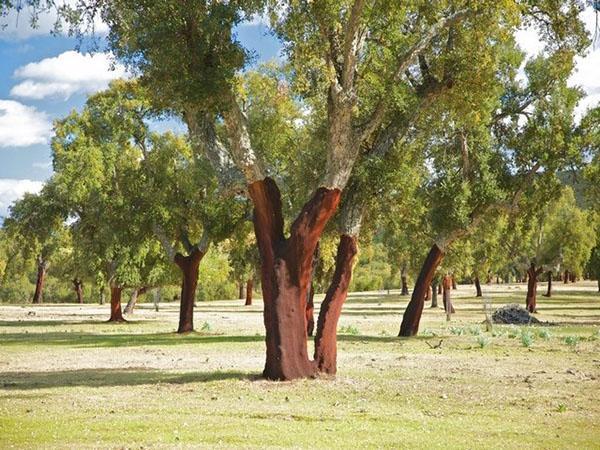

Места в природе, где растет пробковое дерево, находятся на высоте 500 м относительно уровня моря. Чаще всего встречается на территории Средиземноморья, а также в Испании, Португалии, в Крыму и на Кавказе. Можно сказать, что ценный подарок получили люди разных стран, так что пробок для вина хватит всем.

Любителям экзотичных растений следует учитывать, что дерево не переносит температуру воздуха ниже 20 градусов.

Размножается пробковое дерево путем проращивания желудей или сеянцев. Хотя молодые саженцы не всегда перенимают особенности материнского дерева. Поэтому при искусственном выращивании, садоводы отбирают лишь достаточно зрелые и крупные желуди.

Уникальная кора пробкового дерева

Практически все деревья на земле имеет свою ценность. Одни приносят плоды, другие украшают жилые массивы, третьи служат домами для птиц и животных. Даже если дерево умирает, все равно приносит пользу. Из него делают красивую мебель, строят дома и применяют как экологически чистое топливо. Но пробка дерево поистине уникально.

Когда растению больше 3 лет, кора начинает расти в толщину, что и является ее уникальностью. Спустя 16 – 20 лет она достигнет полной зрелости и снаружи покроется трещинами. Именно в этот период ее можно срезать для промышленных нужд.

Кора состоит из мертвых клеток дерева, которые обильно пропитаны особенным веществом – суберином. В результате получается материал, не пропускающий:

Наличие в коре феллогенов, стимулируют в ней пористый характер. До сих пор ученые не смогли создать подобный аналог искусственным путем. Ее высокие свойства теплоизоляции и способность не пропускать воздух поражают своей уникальностью не одно поколение любознательных людей.

Кроме того, кора пробкового дерева отличается непревзойденной упругостью, хотя и очень легкая на вес. Материал также используют в строительном производстве и в изготовлении обуви.

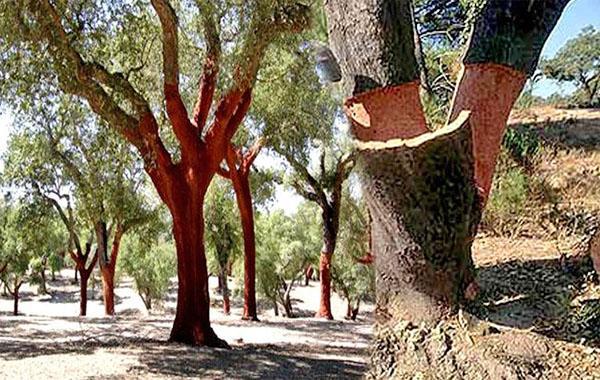

Снимать кору лучше во время движения сока по стволу дерева. Тогда она легко отделяется от дуба.

Поскольку после срезания коры дереву необходимо восстановиться, должно пройти немало времени, в среднем – 9 лет. И неудивительно, что в таких странах как Испания и Португалия, можно наблюдать необычные пейзажи деревьев без коры.

Техника удаления коры с дерева

Поскольку материал очень ценится, его удаление проводят аккуратно и грамотно. Важно не повредить дерево и не испортить ценное сырье. Для начала определяют толщину коры. Она должна быть не меньше 3 см. Затем ставят стремянку и делают первый надрез через весь диаметр ствола. Аналогично надрезают и нижний край материала. Затем прорези соединяют, делая надрезы сверху вниз. Специальной лопатой аккуратно отделяют кору от ствола и складывают под навес для просушки.

На жизненные процессы дерева такая процедура никак не влияет. Оно продолжает расти, цвести и приносить плоды, радуя своим видом окружающих.

Чтобы стимулировать наращивание коры, необходимо делать надрезы. Когда дереву исполнится 15 лет, можно снять первый слой. Обычно его называют – «девственным» и он часто разваливается прямо в руках. Спустя одно десятилетие нарастет новый слой, который будет высокого качества. Особенно ценится кора пробкового дерева, которому исполнилось больше 150 лет. Когда растению уже за 200, корок стает белесого оттенка и теряет свои уникальные особенности. Не зря среди людей бытует мнение: «Всему свое время». Главное не упустить свой шанс.

Источник