6.Фотосинтез. Роль продуцентов в экосистемах.

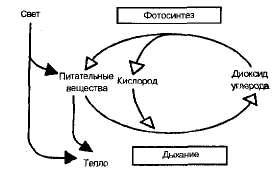

Организмы в экосистеме связаны общностью энергии и питательных веществ, которые необходимы для поддержания жизни. Главным источником энергии для подавляющего большинства живых организмов на Земле является Солнце. Фотосинтезирующие организмы (зеленые растения, цианобактерии, некоторые бактерии) непосредственно используют энергию солнечного света. При этом из углекислого газа и воды образуются сложные органические вещества, в которых часть солнечной энергии накапливается в форме химической энергии. Органические вещества служат источником энергии не только для самого растения, но и для других организмов экосистемы. Высвобождение заключенной в пище энергии происходит в процессе дыхания. Продукты дыхания — углекислый газ, вода и неорганические вещества — могут вновь использоваться зелеными растениями. В итоге вещества в данной экосистеме совершают бесконечный круговорот. При этом энергия, заключенная в пище, не совершает круговорот, а постепенно превращается в тепловую энергию и уходит из экосистемы. Поэтому необходимым условием существования экосистемы является постоянный приток энергии извне (рис. 14.5).

Рис. 14.5. Сулммарный поток энергии (темные стрелки) и круговорот веществ (светлые стрелки) в экосистеме.

Таким образом, основу экосистемы составляют автотрофные организмы —продуценты (производители, созидатели), которые в процессе фотосинтеза создают богатую энергией пищу — первичное органическое вещество. В наземных экосистемах наиболее важная роль принадлежит высшим растениям, которые, образуя органические вещества, дают начало всем трофическим связям в экосистеме, служат субстратом для многих животных, грибов и микроорганизмов, активно влияют на микроклимат биотопа. В водных экосистемах главными производителями первичного органического вещества являются водоросли.

Готовые органические вещества используют для получения и накопление энергии гетеротрофы, или консументы (потребители). К гетеротрофам относятся растительноядные животные (консументы I Порядка), плотоядные, живущие за счет растительноядных форм (консументы II порядка), потребляющие других плотоядных (консументы Ш порядка) и т. д.

Особую группу консументов составляют редуценты (разрушители, или] деструкторы), разлагающие органические остатки продуцентов и консументов до простых неорганических соединений, которые затем используются продуцентами. К редуцентам относятся главным образом микрорганизмы — бактерии и грибы. В наземных экосистемах особенно важное значение имеют почвенные редуценты, вовлекающие в общий круговорот органические вещества отмерших растений (они потребляют до 90% первичной продукции леса). Таким образом, каждый живой организм в составе экосистемы занимает определенную экологическую нишу (место) в сложной системе экологических взаимоотношений с другими организмами и абиотическими условиями среды.

7.Пищевые цепи и трофические уровни.

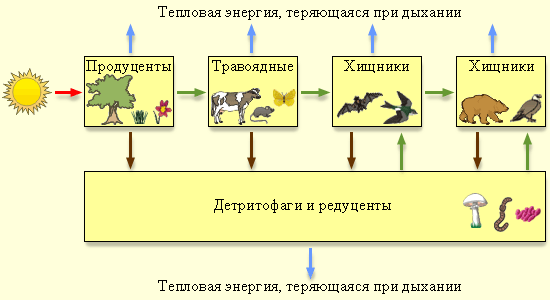

Внутри экологической системы органические вещества создаются автотрофными организмами (например, растениями). Растения поедают животные, которых, в свою очередь, поедают другие животные. Такая последовательность называется пищевой цепью; каждое звено пищевой цепи называется трофическим уровнем (греч. trophos «питание»).

Рисунок 12.1.2.1. Поток энергии через типичную пищевую цепь.

Организмы первого трофического уровня называются первичными продуцентами. На суше большую часть продуцентов составляют растения лесов и лугов; в воде это, в основном, зелёные водоросли. Кроме того, производить органические вещества могут синезелёные водоросли и некоторые бактерии.

Организмы второго трофического уровня называются первичными консументами, третьего трофического уровня – вторичными консументами и т. д. Первичные консументы – это травоядные животные (многие насекомые, птицы и звери на суше, моллюски и ракообразные в воде) и паразиты растений (например, паразитирующие грибы). Вторичные консументы – это плотоядные организмы: хищники либо паразиты. В типичных пищевых цепях хищники оказываются крупнее на каждом уровне, а паразиты – мельче.

Существует ещё одна группа организмов, называемых редуцентами. Это сапрофиты (обычно, бактерии и грибы), питающиеся органическими остатками мёртвых растений и животных (детритом). Детритом могут также питаться животные – детритофаги, ускоряя процесс разложения остатков. Детритофагов, в свою очередь, могут поедать хищники. В отличие от пастбищных пищевых цепей, начинающихся с первичных продуцентов (то есть с живого органического вещества), детритные пищевые цепи начинаются с детрита (то есть с мёртвой органики).

Пищевые сети служат основой для построения экологических пирамид. Простейшими из них являются пирамиды численности, которые отражают количество организмов (отдельных особей) на каждом трофическом уровне. Для удобства анализа эти количества отображаются прямоугольниками, длина которых пропорциональна количеству организмов, обитающих в изучаемой экосистеме, либо логарифму этого количества. Часто пирамиды численности строят в расчёте на единицу площади (в наземных экосистемах) или объёма (в водных экосистемах).

В пирамидах численности дерево и колосок учитываются одинаково, несмотря на их различную массу. Поэтому более удобно использовать пирамиды биомассы, которые рассчитываются не по количеству особей на каждом трофическом уровне, а по их суммарной массе. Построение пирамид биомассы – более сложный и длительный процесс.

5

Пирамиды биомассы не отражают энергетической значимости организмов и не учитывают скорость потребления биомассы. Это может приводить к аномалиям в виде перевёрнутых пирамид. Выходом из положения является построение наиболее сложных пирамид – пирамид энергии. Они показывают количество энергии, прошедшее через каждый трофический уровень экосистемы за определённый промежуток времени (например, за год – чтобы учесть сезонные колебания). В основание пирамиды энергии часто добавляют прямоугольник, показывающий приток солнечной энергии. Пирамиды энергии позволяют сравнивать энергетическую значимость популяций внутри экосистемы. Так, доля энергии, проходящей через почвенных бактерий, несмотря на их ничтожную биомассу, может составлять десятки процентов от общего потока энергии, проходящего через первичных консументов.

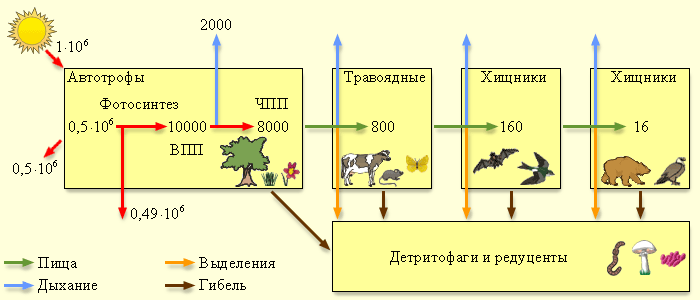

Органическое вещество, производимое автотрофами, называется первичной продукцией. Скорость накопления энергии первичными продуцентами называется валовой первичной продуктивностью, а скорость накопления органических веществ – чистой первичной продуктивностью. ВПП примерно на 20 % выше, чем ЧПП, так как часть энергии растения тратят на дыхание. Всего растения усваивают около процента солнечной энергии, поглощённой ими.

Поток энергии через пастбищную пищевую цепь. Все цифры даны в кДж/м 2 ·год.

При поедании одних организмов другими вещество и пища переходят на следующий трофический уровень. Количество органического вещества, накопленного гетеротрофами, называется вторичной продукцией. Поскольку гетеротрофы дышат и выделяют непереваренные остатки, в каждом звене часть энергии теряется. Это накладывает существенное ограничение на длину пищевых цепей; количество звеньев в них редко бывает больше 6. Отметим, что эффективность переноса энергии от одних организмов к другим значительно выше, чем эффективность производства первичной продукции. Средняя эффективность переноса энергии от растения к животному составляет около 10 %, а от животного к животному – 20 %. Обычно растительная пища энергетически менее ценна, так как в ней содержится большое количество целлюлозы и древесины, не перевариваемых большинством животных.

Изучение продуктивности экосистем важно для их рационального использования. Эффективность экосистем может быть повышена за счёт повышения урожайности, уменьшения помех со стороны других организмов (например, сорняков по отношению к сельскохозяйственным культурам), использования культур, более приспобленных к условиям данной экосистемы. По отношению к животным необходимо знать максимальный уровень добычи (то есть количество особей, которые можно изъять из популяции за определённый промежуток времени без ущерба для её дальнейшей продуктивности).

Источник

Почему при фотосинтезе используется только 1% солнечной энергии? Какова судьба остальной энергии, поглощённой растением?

Во-первых, значительная доля солнечного света листьями отражается, во-вторых, для фотосинтеза пригодны только солнечные лучи с определенной длиной волны (400-700 нм, это 43% от всех солнечных лучей), в третьих, большой процент энергии тратится на собственно процесс синтеза углеводов и транспортировки их в нужные части растения.

Во-первых, в фотосинтезе может эффективно использоваться только свет в диапазоне от 400 до 720 нм. В реальном солнечном свете в эту область попадает 45 % излучения.

Во-вторых, растения не поглощают весь падающий солнечный свет (из-за отражения, дыхания и потребности в оптимальном уровне солнечной радиации).

Если фотосинтез является неэффективным, то необходимо избавляться от избыточной энергии во избежание повреждения фотосинтетического аппарата. Как правило, такая энергия рассеивается в виде тепла (нефотохимическое тушение) или испускается как флуоресценция хлорофилла.

Начиная с солнечного света, падающего на лист:

• 47 % энергии утрачивается, так как часть фотонов находится за пределами диапазона в 400—700 нм (если считать, что хлорофилл поглощает фотоны от 400 до 700 нм с эффективностью 100 %)

• 30 % теряется вследствие неполного поглощения фотонов хлоропластами, их отражения или поглощения другими компонентам клетки

• 24 % поглощенной энергии теряется из-за переноса энергии коротковолновых фотонов до уровня 700 нм

• 68 % используемой энергии теряется при превращении в D-глюкозу

• 35-45 % глюкозы потребляется листьями в процессах дыхания и фотодыхания.

Говоря другими словами: 100 % солнечного света → биодоступная радиация (400—700 нм) составляет 53 %, а 47 % оставшейся радиация не используется → 30 % фотонов теряются из-за неполной абсорбции 37 % (поглощенной энергии фотонов) → 24 % теряется в ходе переноса по антенным комплексам до уровня энергии 700 нм, оставляя 28,2 % энергии света, собранной хлорофиллом → 32 % преобразуются в АТФ и НАДФН, а затем в D-глюкозу, оставляя 9 % (сахар) → 35-40 % сахара потребляется листьями в процессе дыхания и фотодыхания, 5,4 % энергии идёт на чистый прирост биомассы.

Источник